実は多くの人が抱えている!足の悩みを解決する方法

足の悩みを持つ人は実は多くいらっしゃいます。よく耳にするのは、「デスクワークで足がむくみやすい」という声です。

また、「爪水虫で白くなっている爪を見られたくない」など、なかなか人に相談しにくい足の悩みを持っていることも珍しくありません。

そこで今回は、ありがちな足の悩みを紹介し、その原因と解決法を解説していきます。

よくある足の悩みはなに?原因と対策とともに解説

よく聞く足のお悩みとして、具体的なものに以下の5つが挙げられます。

- 足がむくみやすい

- 巻き爪になっている

- 魚の目(ウオノメ)がよくできる

- 爪水虫になっている

- 外反母趾で足が変形している

ここでは、それぞれの症状の特徴と、原因と対策を解説していきます。

●足がむくみやすい

体の中でも足は心臓から遠く、むくみが起こりやすい部位です。足に疲労が溜まりやすい立ち仕事の人だけでなく、デスクワークなど座り仕事で、足がむくんでつらくなるという人は多いでしょう。また、冷え性で、秋冬の時期は足がむくみやすくなるという人もいます。

・原因

足のむくみの原因は、血液やリンパ液の循環が悪くなり、細胞の隙間などに水分が停滞することです。そして、足の筋肉の中でもふくらはぎは特に、血液を心臓に戻すポンプの役割を担っています。

立ちっぱなしや座りっぱなしなどの生活習慣に加えて、加齢による足の筋力低下があると、ポンプ機能がうまく働かなくなってしまうのです。

・対策

足のむくみ対策には、体を動かして普段から足の血行をよくしておくことをおすすめします。

意識しなければ足を頻繁に動かさない人も多いのではと思いますが、適度にストレッチをしたり、仕事中に体勢を変えたりするだけでも違います。1時間に1度は立ち上がったり座ったりして、ふくらはぎの筋肉を動かしてみましょう。

冬は体を温めて冷えの解消を。お風呂上がりには、ふくらはぎのマッサージもおすすめです。足のむくみ改善マッサージは、この記事の後半でやり方を詳しくお伝えします。

●巻き爪になっている

足の爪に関する悩みの中では、巻き爪を治したいという声を多く耳にします。巻き爪とは、爪の片側または両脇が内側に巻き込んでいる状態のことです。

巻き爪は、見た目の問題だけでなく足指の皮膚に爪の端部分が入り込み、痛みが出ることもあります。巻き爪に関して詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:巻き爪や陥入爪の原因と対策!靴下選びの正しい知識をわかりやすく解説

・原因

巻き爪の原因には、深爪や足にあわない靴の使用、浮き指などが考えられます。特に、深爪をしてしまうと巻き爪の症状を進めてしまいかねません。巻き爪により足が痛むと、かばうように歩くようになってしまい、体のバランスが崩れてしまうこともあるでしょう。

・対策

巻き爪の対策には、第一に、正しい爪の切り方をすることが大切です。爪のトラブルの原因となる深爪や三角切りにならないよう、「スクエアオフ」の形に切ることが大切です。また、足にあった靴を履いたり、歩き方を改善したりすることもおすすめします。

爪の切り方は、こちらの記事でも詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

●魚の目がよくできる

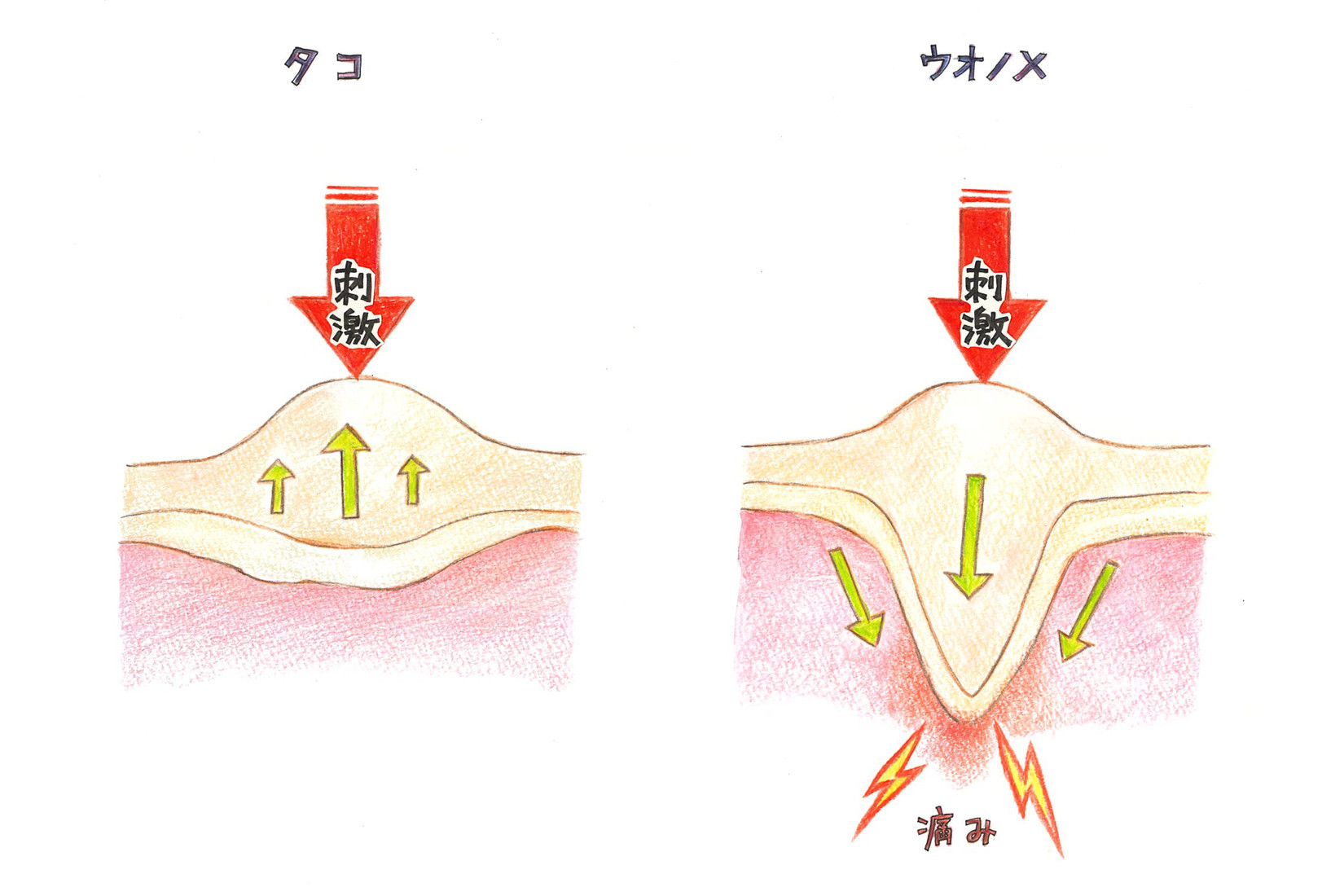

魚の目やタコができやすいという足の悩みを持つ人も珍しくありません。魚の目とは、皮膚の外側の角質が盛り上がってしまう皮膚病変です。いつも決まった場所に圧迫や摩擦が起こることで、皮膚が防御反応を起こし角質が厚くなってしまいます。

魚の目は、中央に芯があるのが特徴で、硬くなった皮膚がトゲのように内部の皮膚を刺激するため、歩くと痛みを感じます。タコと似ていますが、タコは押しても痛くは感じないことが多いです。

・原因

魚の目ができてしまう原因には、立ち方や歩き方の問題、足の変形などが考えられます。履いている靴が足にあわないというのも、ありがちな原因の1つです。

・対策

繰り返す魚の目ができないようにするには、立ち方や歩き方、姿勢の改善などが必要な場合があります。また、毎日履いている靴を見直すことも重要です。ハイヒールでもスニーカーでも、足にしっかりフィットする靴を選びましょう。

また、魚の目は皮膚が硬く盛り上がることでできるため、足裏の皮膚を柔らかくすることも有効です。角質を柔らかくするためにも、足に保湿クリームやオイルを塗ってもよいでしょう。足の状態をこまめに観察し、定期的にお手入れすることをおすすめします。

●爪水虫になっている

爪のお悩みの中に、爪水虫もあります。爪水虫になると、爪が白く濁り厚くなる、ボロボロになるといった症状が現れます。初期段階では、痒みや痛みなどの自覚症状がないこともあるでしょう。

症状が進むと、足の爪が厚くなり、家庭用の爪切りでは切りにくく、靴が履きづらくなることも少なくありません。完治するまでに、約1年~1年半もの期間がかかることも頭に入れておきたいものです。

・原因

爪水虫は、爪に白癬菌(はくせんきん)という病原菌が住み着くことで起こります。白癬菌が足に付着した状態が続き、足に小さな傷があったり、高温多湿の状態が続いたりすると発症します。

・対策

爪水虫が疑われる場合は、早めに皮膚科などの医療機関を受診しましょう。日頃から足や爪のまわりを清潔に保ち、お手入れすることが大切です。

爪水虫の家族がいる場合は、感染を防ぐために浴室のマットやタオル、スリッパなどを共有しないようにしましょう。

ちなみに、もし白癬菌が付着しても、24時間以内に洗い流せば感染しないと言われています。一番大切なのは感染予防です。1日1回、足をしっかり爪の周りまで念入りに洗いましょう。

●外反母趾で足が変形している

中高年以上の女性によくある足の悩みは、外反母趾です。外反母趾とは、親指の付け根の関節が小指側に曲がっている状態のことをいいます。

外反母趾はそのままにしておくと少しずつ進行し、親指の曲がる角度が大きくなり、足の変形につながっていきます。足が変形すると、靴にあたって親指の付け根部分が痛むことがあります。

関連記事:外反母趾の意外な原因と靴下も含めた予防・緩和策を解説

・原因

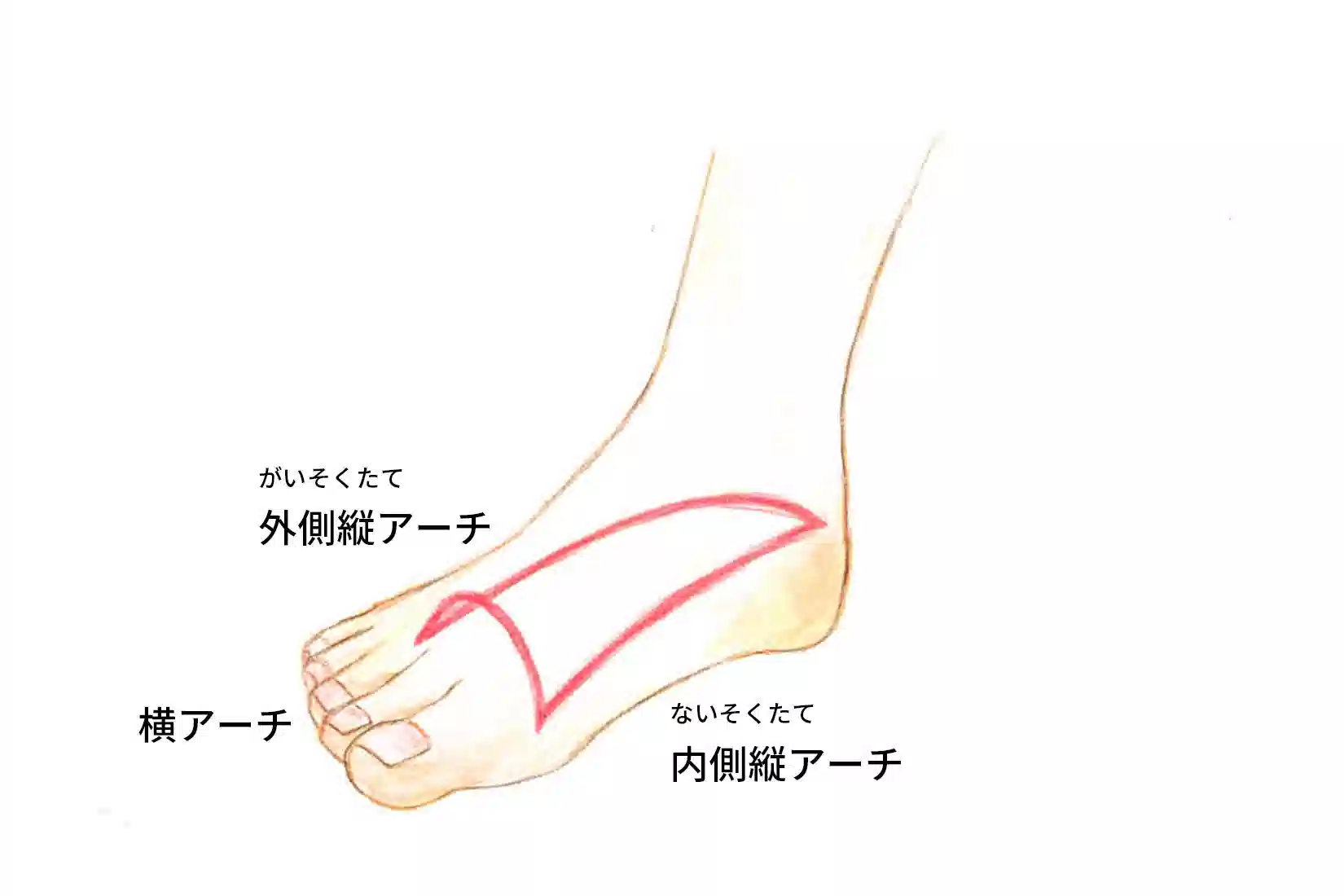

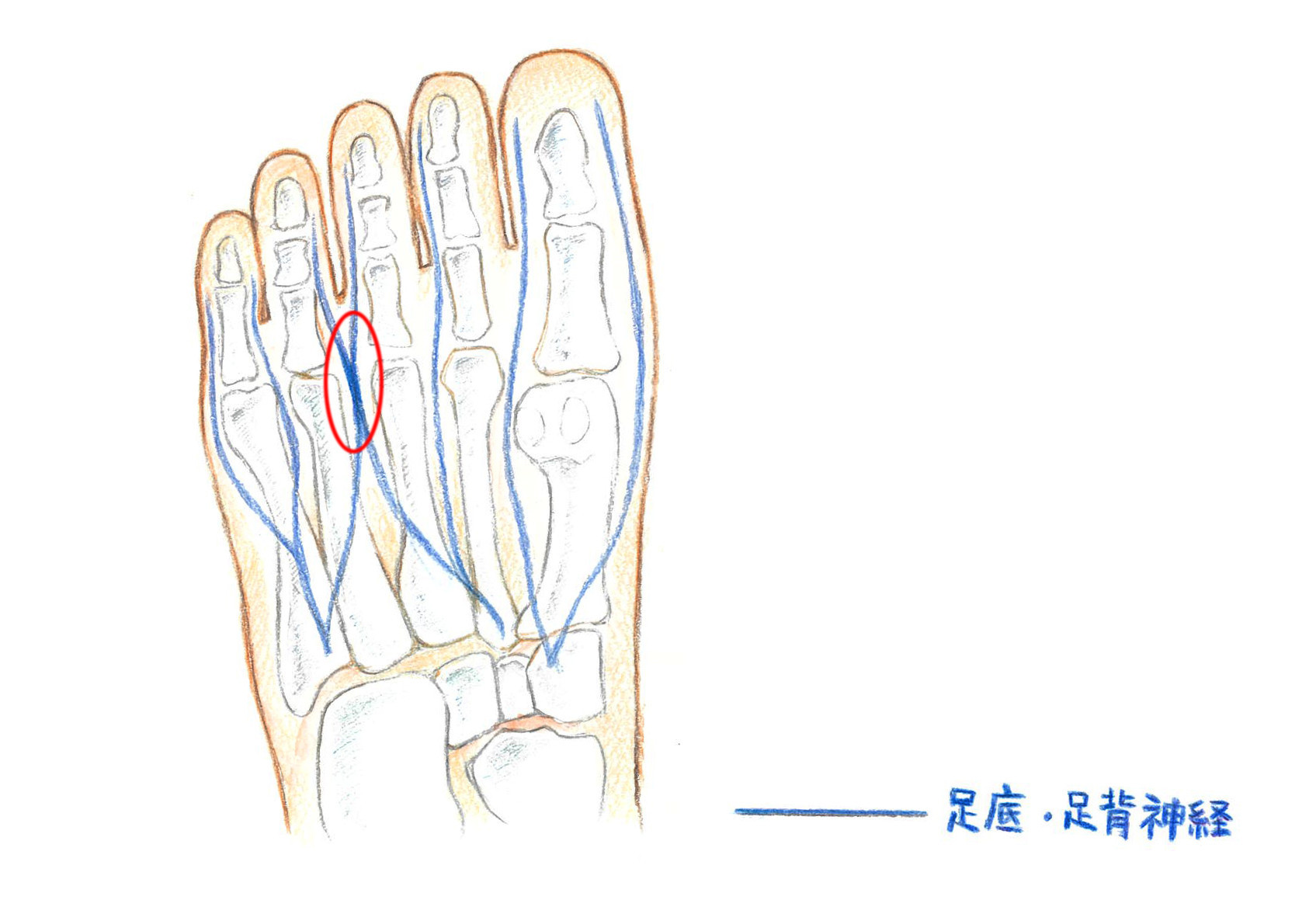

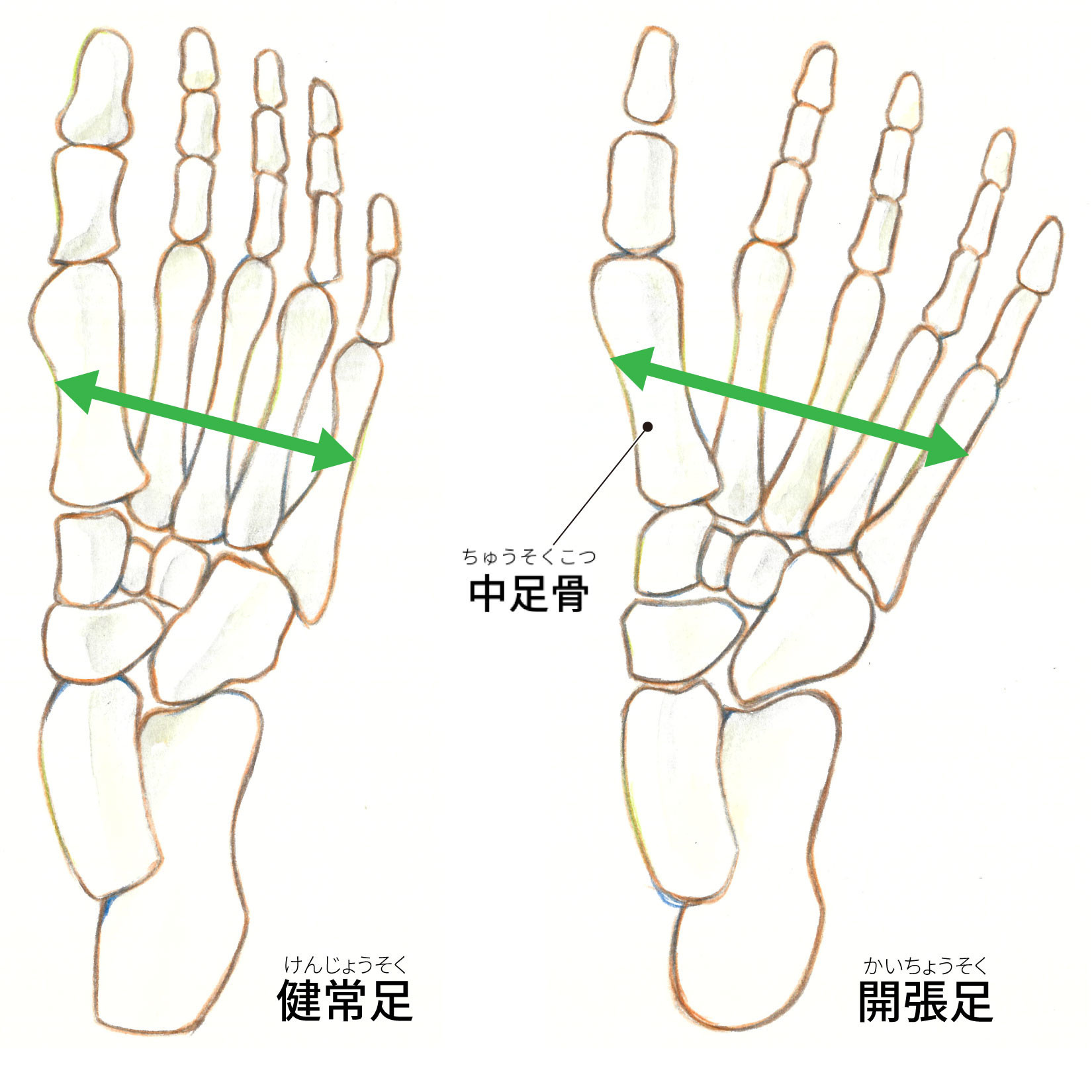

外反母趾の原因は、運動不足や加齢による足指と足裏の筋力の低下などで足のアーチが崩れ、開張足になっていることが挙げられます。また、足にあわない靴を履いていることが関係することもあるでしょう。

・対策

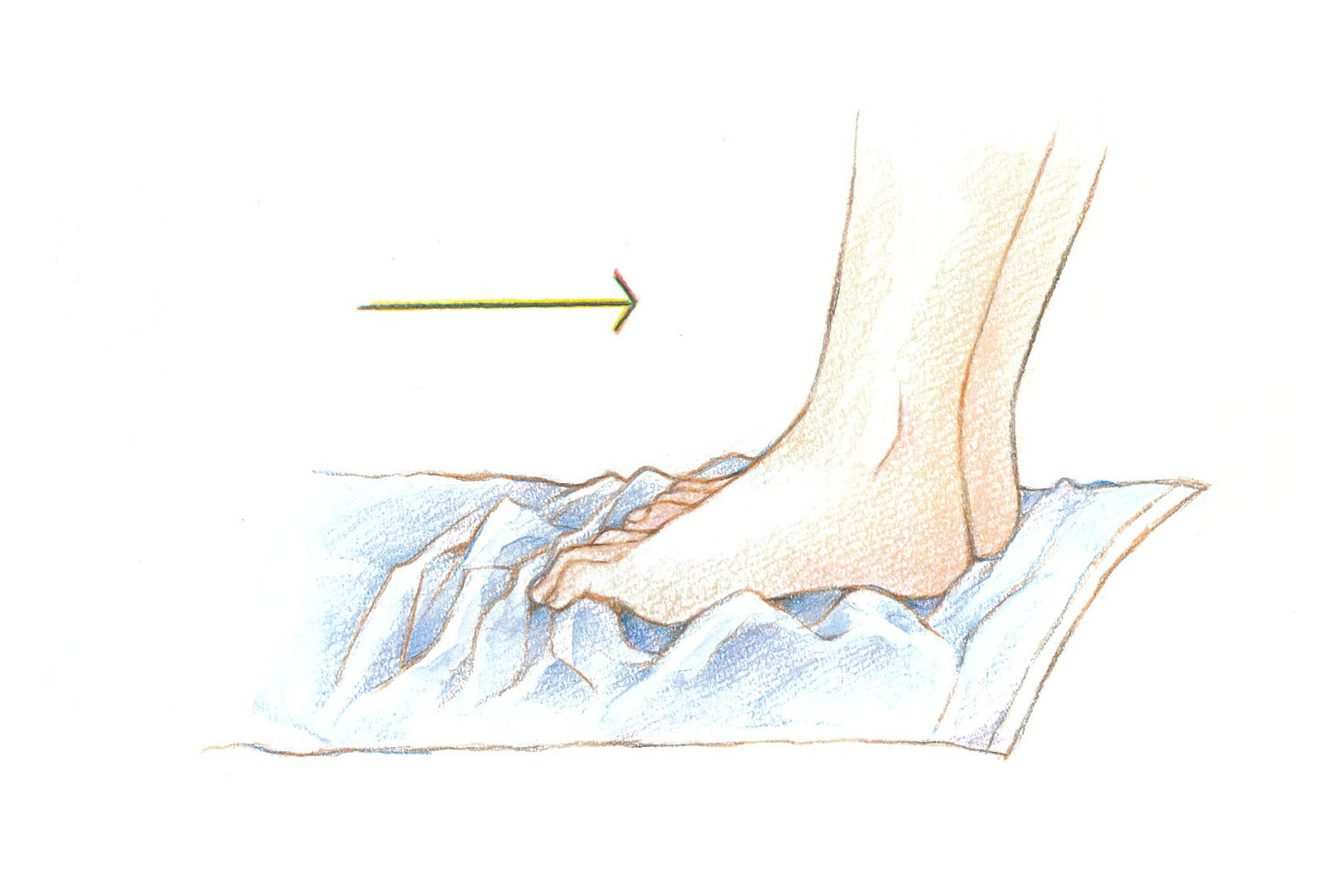

外反母趾の足には、足指の運動や足裏の筋肉をほぐすマッサージがおすすめです。お風呂上がりなど、筋肉がほぐれやすいタイミングで行うとよいでしょう。ただし、痛みがある場合は、無理に行わないようにしましょう。

足裏の筋力を鍛える方法は、次の項で詳しく紹介します。

どうにかしたい足の悩み!予防する方法を解説

足のむくみに巻き爪、魚の目や爪水虫に外反母趾など、足にまつわる悩みは人によって違います。けれど、足裏の筋力を鍛えることや、歩き方の改善など、普段の生活習慣を見直すことは、足の健康を取り戻すことにつながります。

ここでは、足の悩みを解消するための、以下5つの方法を紹介します。

- 足のむくみ改善マッサージをする

- 足裏の筋力を鍛える

- 歩き方を見直す

- 靴を見直す

- 五本指靴下を履く

1つずつ詳しく見ていきましょう。

●足のむくみ改善マッサージをする

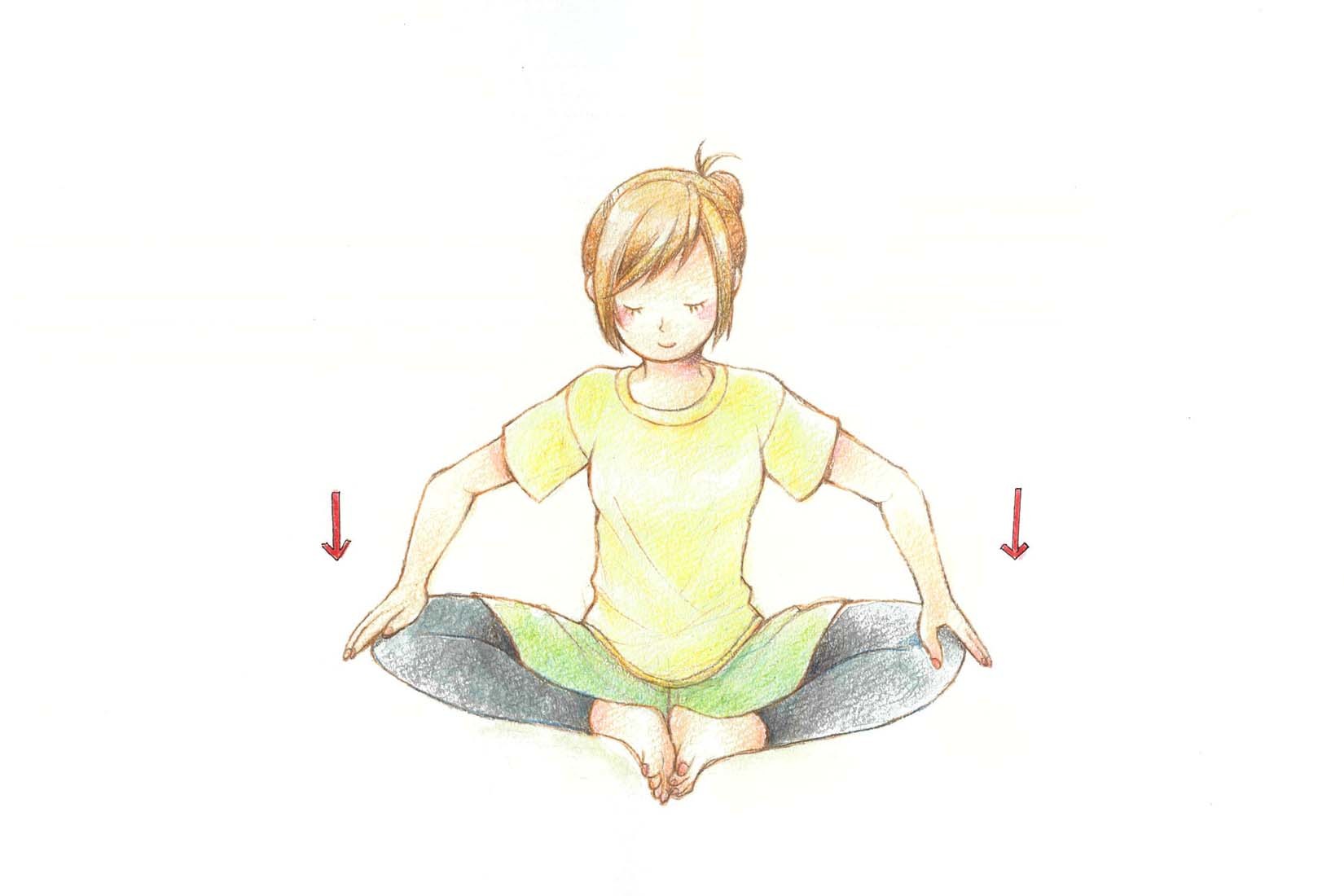

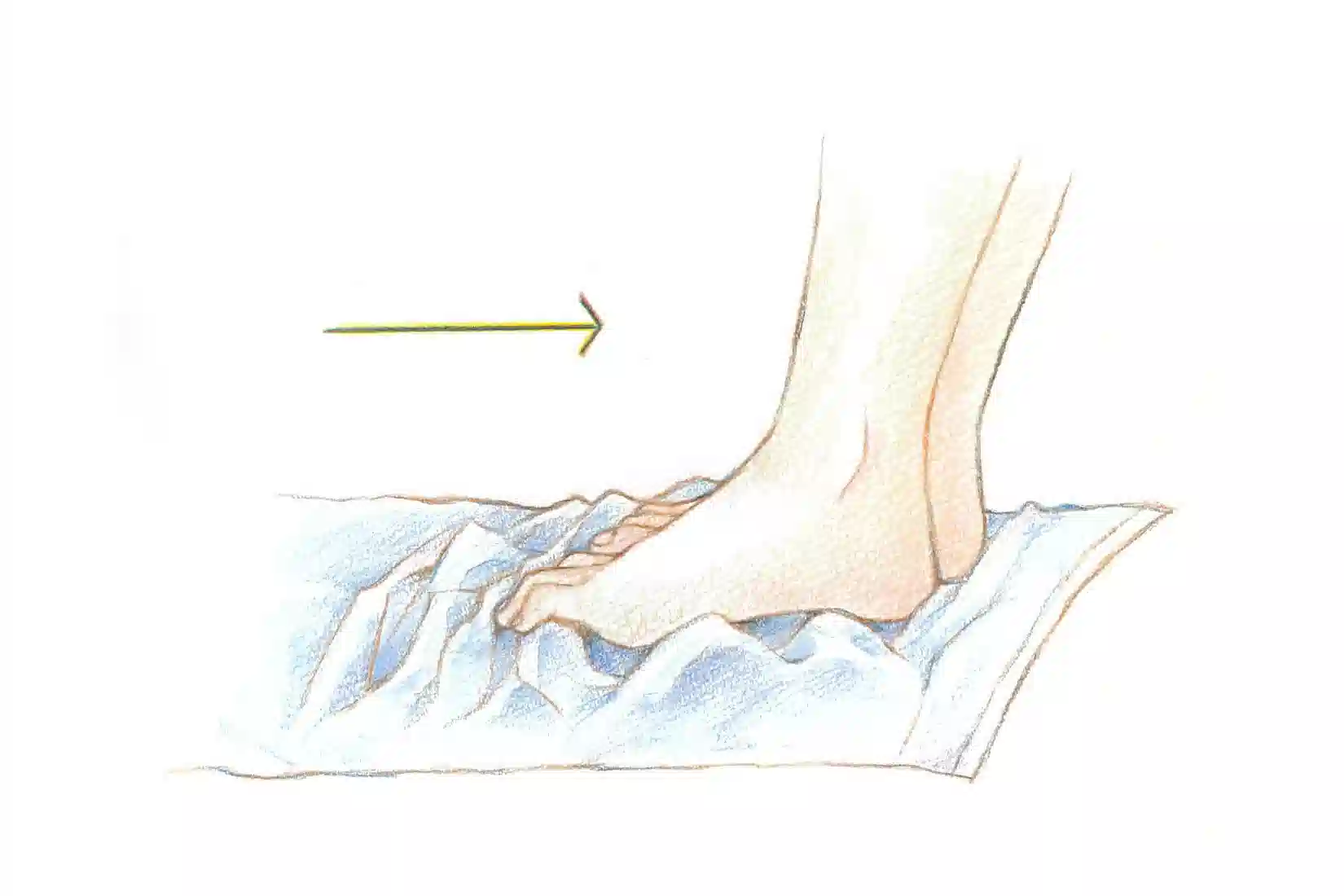

足がむくんでいる人は、むくみ改善のマッサージがおすすめです。ここでは、骨間筋のストレッチを紹介します。

足の甲を撫でると、指の付け根の辺りから足首に向かって伸びる長い骨をみつけることができます。足指の骨と骨の間にあるこの筋肉を、骨間筋(こっかんきん)といいます。

骨間筋は、ヒールや横幅のきつい靴を履くと硬くなりやすい筋肉です。骨間筋をほぐすことで、足の指が動かしやすくなり、足元が安定しやすくなるでしょう。

【骨間筋のストレッチ】

- 椅子に座った姿勢で、片足の膝を立てる

- 足を両手で掴み、足指の付け根の骨の間に両手の親指を重ねる

- 円を描くようにゆっくりと揉む

- 親指と人差し指の間、人差し指と中指の間……と、順に揉みほぐしていく

- 片足が終わったら、もう一方の足も同様に行う

関連記事:足の疲れを5分でリセット! フットケアの専門家直伝「足部ストレッチ」

●足裏の筋力を鍛える

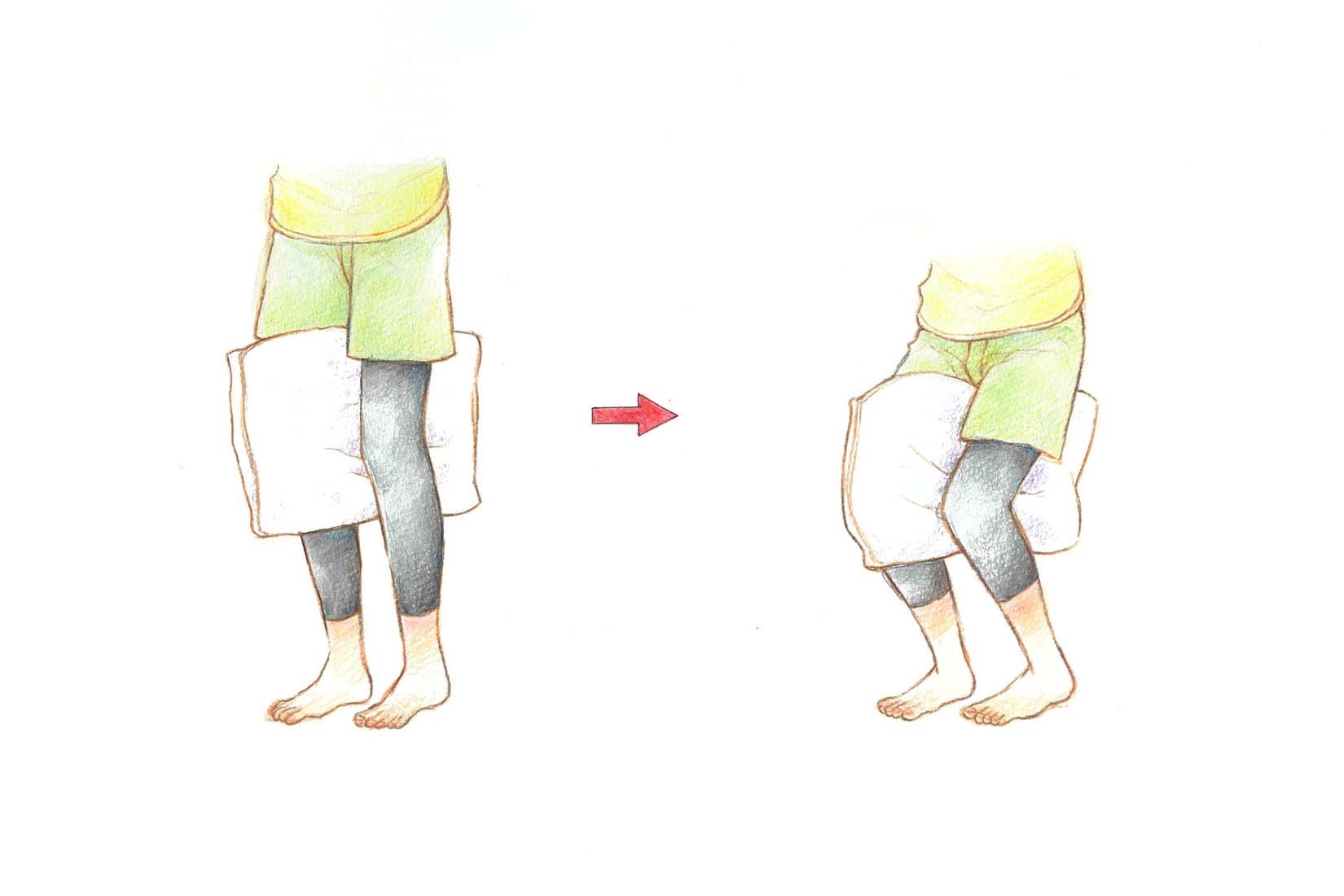

魚の目ができやすい人や外反母趾の人は、足裏の筋力を鍛えましょう。足の筋肉を鍛えると、足のアーチが形成されやすくなります。ここでは、足指の持ち上げトレーニングを紹介します。

【足指持ち上げトレーニング】

- 椅子に腰掛け、足を肩幅に開く

- 片足ずつゆっくりと、グーとパーを5回行う

- 親指以外の4本を、ゆっくりと床から持ち上げて下ろす

- 3を左右5回ずつ行う

- 反対に、人差し指から小指の4本を床につけ、親指を床からゆっくりと持ち上げて下ろす

- 5を5回繰り返す

足が痛むときは、無理してトレーニングを行わないようにしましょう。慣れるまでは足指がうまく動かないこともあるかもしれません。毎日繰り返すことで、だんだんとスムーズに行えるようになるでしょう。

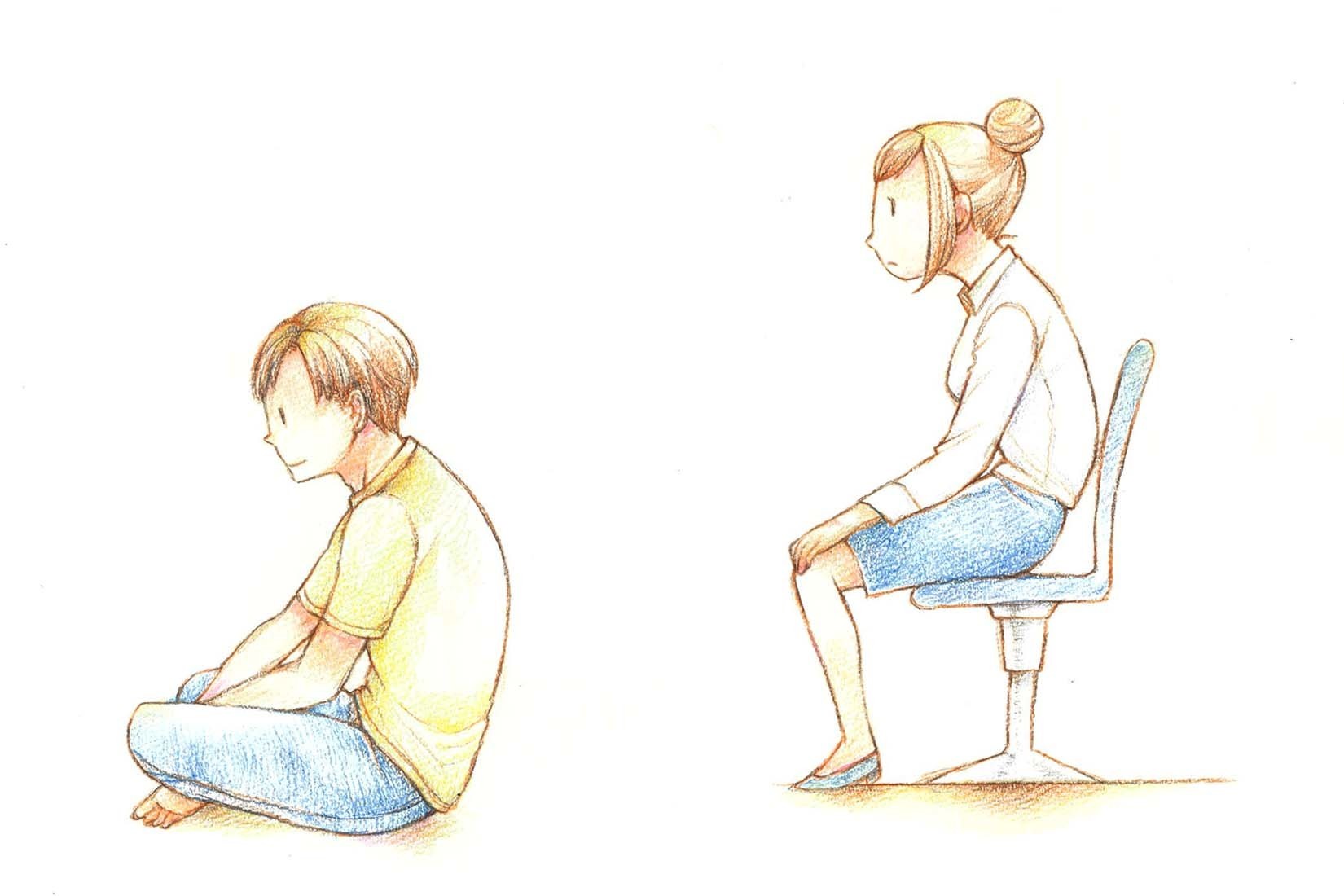

●歩き方を見直す

魚の目ができやすい人や、巻き爪に悩む人、外反母趾の人などは歩き方を見直すことも重要です。歩き方を改善すると足腰への負担が小さくなり、長時間歩いた日でも疲れにくくなりますよ。

特に、足の裏をつけて歩くぺたぺた歩きや、がに股歩きになっている人は、歩き方を見直してみましょう。

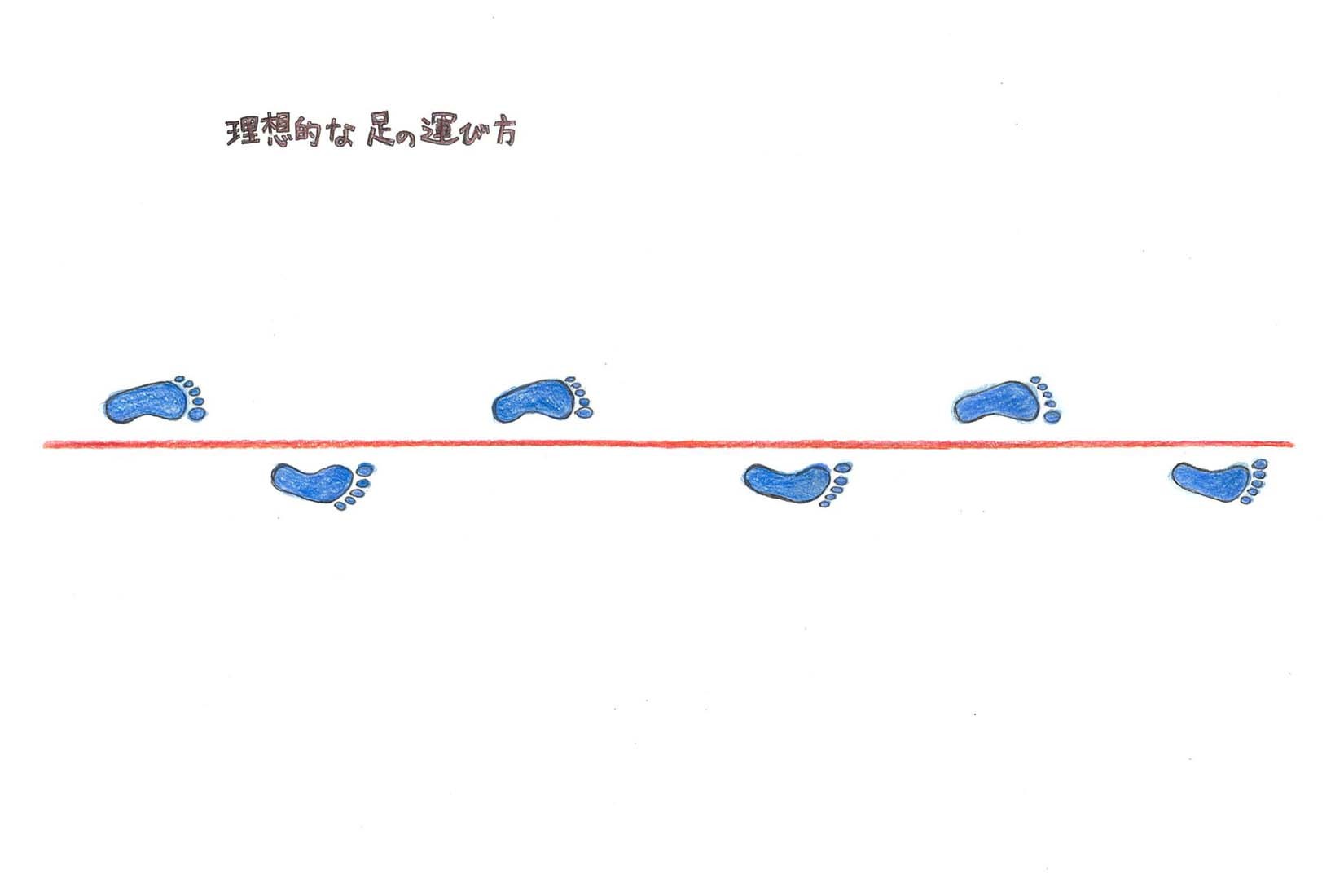

正しい歩き方をするには、まずまっすぐと前を向き、足の指を床や地面にしっかりとつけてください。前後に揺れながら、足裏全体に体重をのせるイメージで立ちます。このとき、重心が足指にもかかっていることを意識しましょう。

足を踏み出すときには、かかとから地面につけ、足裏全体を使って親指から蹴り出します。これを意識するだけでも、普段の歩き方が改善されていきますよ。

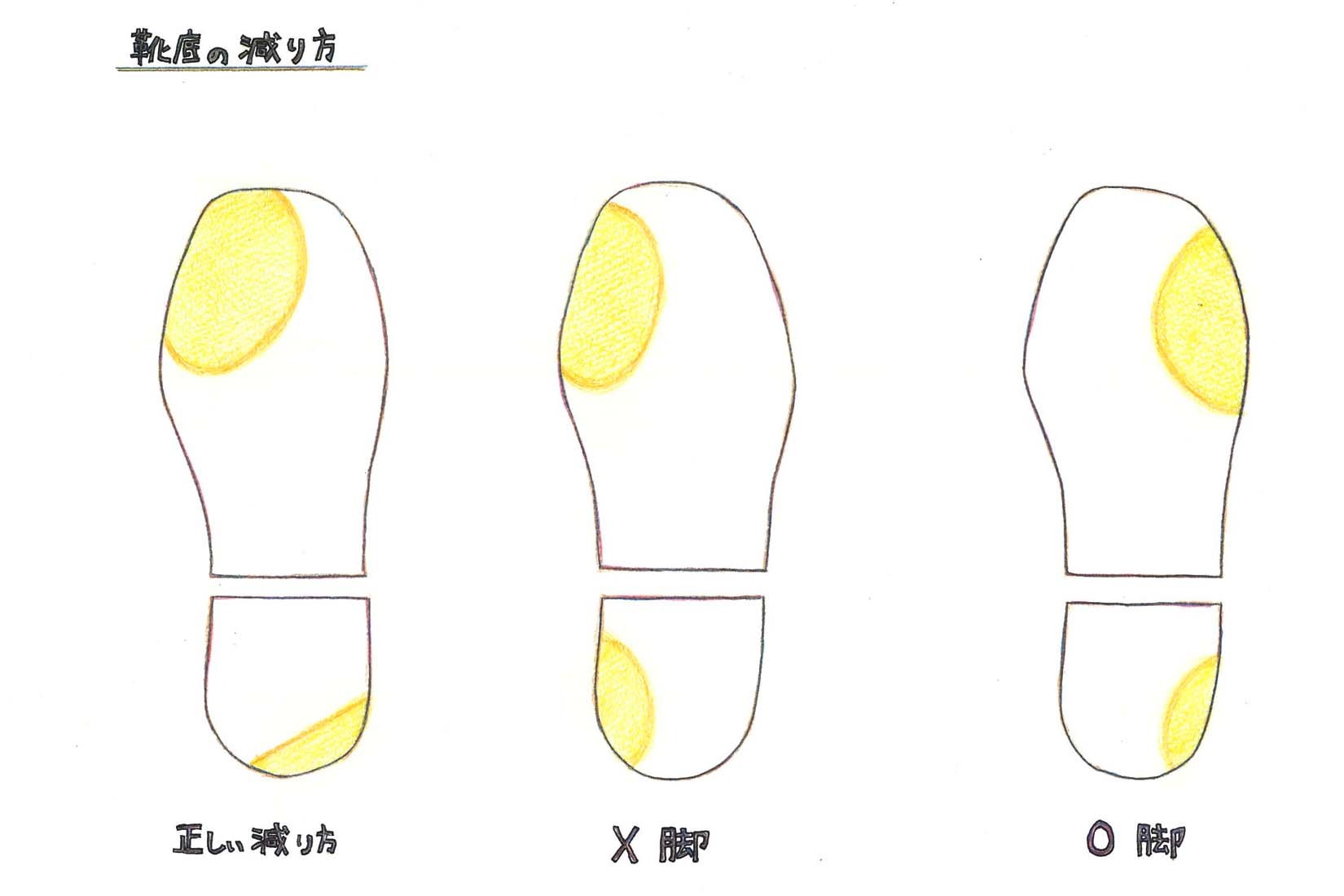

歩き方が理想の状態になっていると、重心は、

かかとの上→足の外側→足指の付け根

の順で移動していきます。(あおり運動)

足指から自然に蹴り出すことがポイントです。

●靴を見直す

魚の目や外反母趾、巻き爪に悩む人は、足にあった靴を選ぶことが大切です。足が痛いと大きめの靴を選びがちですが、大きい靴を履いていると靴の中で前すべりを起こしやすく、足裏と靴が摩擦を起こしてしまいます。

足にぴったりあった靴を選び、靴と足のずれが起きないようにしましょう。靴を選ぶときには、靴の専門家であるシューフィッターのいるお店でアドバイスしていただくことをおすすめします。全国各地の百貨店の靴売り場には在籍していることが多いです。

●五本指靴下を履く

魚の目ができやすい人や、巻き爪の人には五本指靴下をおすすめします。足指が1本ずつ独立した形の五本指靴下を履くと、足指が動かしやすく、足元が安定していきます。さらに、足裏のアーチをサポートする機能のある靴下を選ぶと、より効果が見込めるでしょう。

また、爪水虫になっている人も、五本指靴下を履いてみてはいかがでしょうか。五本指靴下は指が独立した形状をしているため、足指の間にかいた汗が吸収されやすいという特徴があります。高温多湿の状態になりにくいため、爪水虫の予防対策としておすすめです。このように、五本指靴下は、足のトラブル予防に効果的ですが、今まで履いていた靴がキツくなるようであれば、逆効果ですので、サイズ選びには十分注意しましょう。

まとめ

足の悩みでよくみられるのは、足のむくみや巻き爪、魚の目などです。足のむくみを改善するマッサージや、筋力をつけるトレーニングなどをぜひ行ってみてください。

また、爪水虫や外反母趾などを改善したいと思っている人は、普段、履いている靴や靴下を見直してみてはいかがでしょうか。立ったり歩いたり活動する中で、靴下は素足のすぐそばで、あなたの足の皮膚や足指を保護します。

足の専門家と共同開発した〈ケアソク〉は、科学的エビデンスのある五本指靴下です。機能性を高めた靴下は、今までの靴下の概念を超えた、健康を守るフットヘルスウェアと捉え直すことができます。

足のアーチをサポートし、かかとのハニカムクッションで衝撃を吸収する五本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら