糖尿病患者様向けの靴下「MP胼胝対策ソックス」のご紹介

生活習慣病のひとつ「糖尿病」。糖尿病患者は年々増加しているといわれています。

胼胝(べんち=タコ)は摩擦や圧迫などにより皮膚が厚く固く盛り上がるものですが、糖尿病になると、神経障害により違和感や痛みを感じにくくなり早期に気が付かないことが少なくありません。この胼胝が原因で足潰瘍につながることがあり、重篤な場合、下肢の切断に至ることもあります。

「靴下で足の健康に寄与する」というテーマを掲げたケアソク(株式会社山忠)は、この問題に対して何かできないか?と考えました。そして、足の専門家と実際の医療現場での研究を重ね、このほど、糖尿病患者様向けの靴下「MP胼胝対策ソックス」を開発いたしました。

特殊な目的の靴下のため、ケアソクのオンラインショップでは販売しておりませんが、ここでご紹介させていただきます。

なお、ご希望があればお電話でご注文を承ります。こちらの記事をお読みになり興味をお持ちの方はご連絡いただければ幸いです。

※糖尿病で受診中の方は、まずはかかりつけ医に相談されることをおすすめします。

「MP胼胝対策ソックス」のラインナップ

毎日の着用・お洗濯を推奨しているため、各サイズ3足セットでの販売とさせていただきます。

■22-25cm

カラー:ホワイト

数量:3足セット

価格:12,100円(税込み)

注文番号:815613

■25-28cm

カラー:ホワイト

数量:3足セット

価格:13,200円(税込み)

注文番号:815621

【各サイズ共通】

品質:綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

日本製(新潟県加茂市にある自社工場にて製造)

=================================

ご注文はこちらまで。

【山忠お客様相談室】

0120-83-0500(平日9:00~18:00)

=================================

MP胼胝対策ソックスの機能

MP胼胝とは前足部のタコのことをいい、足の第2、3、4趾の付け根部分にできるタコを指します。

靴下のカラーは浸出液がすぐにわかる白色を採用。潰瘍等による浸出液の早期発見は重要です。傷があることをすぐに見た目で確認できます。

共同開発者:

蓮野 敢 | Kan HASUNO

新潟医療福祉大学大学院 保健学博士

義肢装具自立支援学分野 修了

なぜ糖尿病患者様向けの靴下をケアソクが開発したのか?

現状の足への医療における課題と靴下の可能性

足底胼胝のある患者への治療方法のひとつとして、インソールによる胼胝の除圧・減圧があります。しかし、日本では室内で靴を履かない生活様式であり、特に屋内生活が主である患者の場合はさらに靴の着用時間が減少するため、対応に苦慮するケースが多いのが現状です。そのことから屋内生活でも使用できる靴下に問題解決策があるのではないかと気づきました。

そこで、FTP(Functional Transfer Project)というプロジェクトを立ち上げ、医師、看護師、理学療法士、義肢装具士との共同で研究・開発が進められました。

【義肢×靴下 ”Functional Transfer Project”とは?】

下肢装具・整形靴・インソールに次ぐ「第3の選択肢」として靴下に着目し、新たなアプローチを模索するために立ち上げたのが、Functional(機能) Transfer(移行) Project(企画)です。

このプロジェクトでは、下肢装具や義肢装具、整形靴やインソールの機能を靴下に応用することで、従来の装具で解決できなかった問題や、手術が唯一の解決策とされていた足趾変形への新しいアプローチを提供することを目指しています。

研究報告

「靴下により糖尿病患者の足の状態を1年間保つことができた症例」

研究の背景

足に胼胝の問題を抱えている糖尿病患者の方が、何度もインソールの処方と製作をしたものの、胼胝化潰瘍の再発を繰り返していました。インソールでは治らないとおっしゃるご本人は、新規のインソール製作を拒否していました。

インソールで改善しない理由を考え、生活環境についてお聞きしたところ、ほとんど屋内生活であることが判明しました。患者いわく、屋内では靴下は常時履いて生活しているとのこと。そこで靴下にインソールで行いたい減圧機能を持たせることによる可能性を見出しました。

※糖尿病(DM)の患者1名を対象にした実験

身長174cm/体重100kg/足長27cm(靴サイズ28cm)

糖尿病は傷口からの感染に対しての管理を徹底することが強く推奨されています。体重が100kgあることから、胼胝のひび割れ等からの感染が容易に想定されます。また血行障害により足部の浮腫(むくみ)があります。

製品説明

MP部(中足骨周辺=前足部)に胼胝・潰瘍が発生している方に向けた独自製法によるハニカム構造のクッションが備わった靴下(意匠登録第1773429号)。

目的は、静止立位時のMP部にかかる荷重の分散および低減。歩行時にはターミナルスタンス(terminal sttance:Tst)立脚後期の蹴り出し時に中足部に最も荷重がかかるため、クッションによる減圧効果を目的としている。

白MPハニカムクッション靴下

実験方法

○足底圧測定器(F Scan:ニッタ社)を使用

条件設定は、歩行時のノーマルソックス(NS)とクッションソックス(CS)とし比較を行った。計測範囲は、足部全体と第1~5趾までのPMHについてそれぞれ範囲を統一した状態で計測した。荷重値、ピーク荷重値を比較対象とした。なお歩行データの解析について、最初の一歩と最後の一歩を除きつつ、歩数も統一して条件を揃えた。

結果:NSと比較した時のCSの荷重値

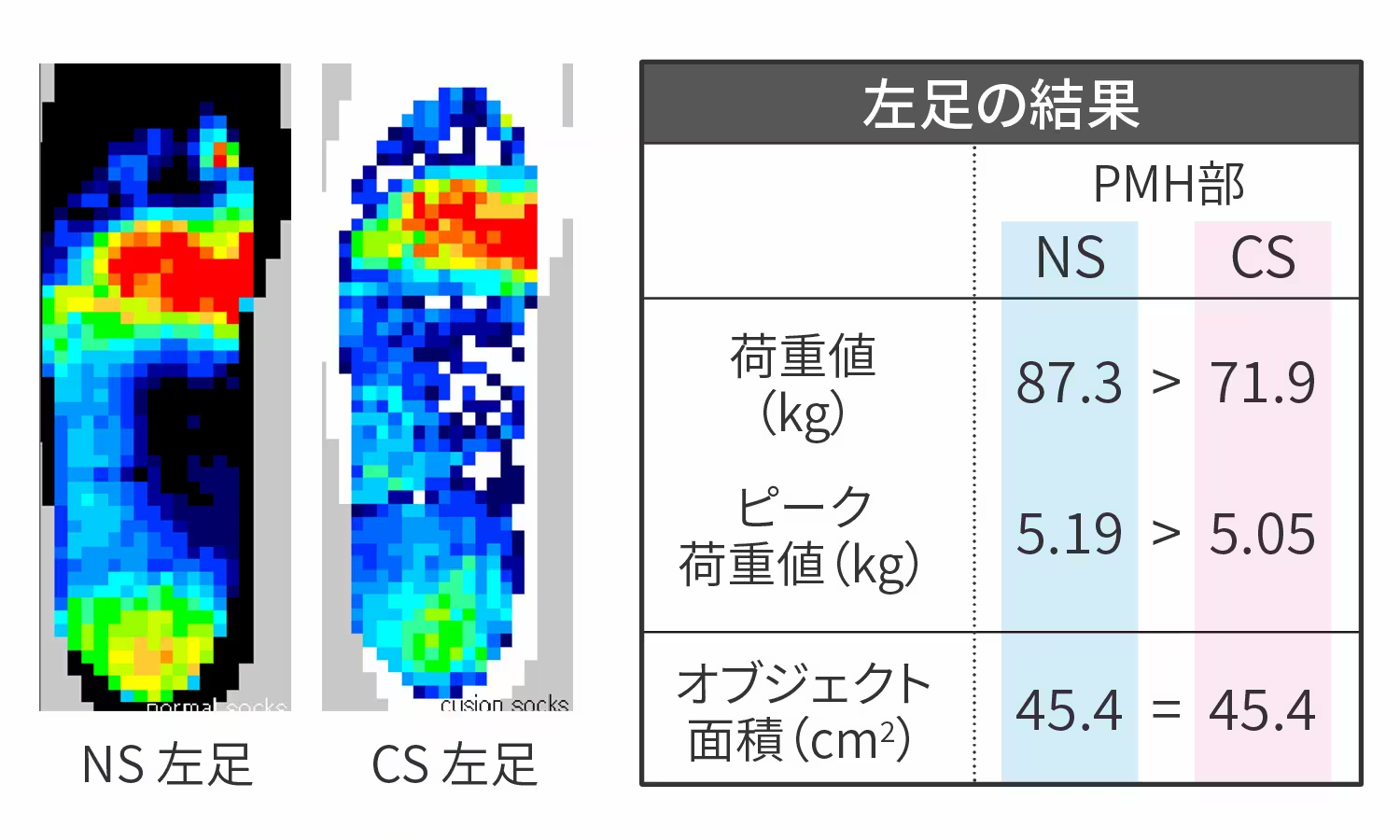

○PMHに着目した時の左足の変化について

CSクッションにより荷重値が15.36kg減少し、ピーク荷重値は、NS・CSともにMPに位置していたため変化がなく、歩行周期内でのピーク荷重値は0.14kg/㎡減少した。

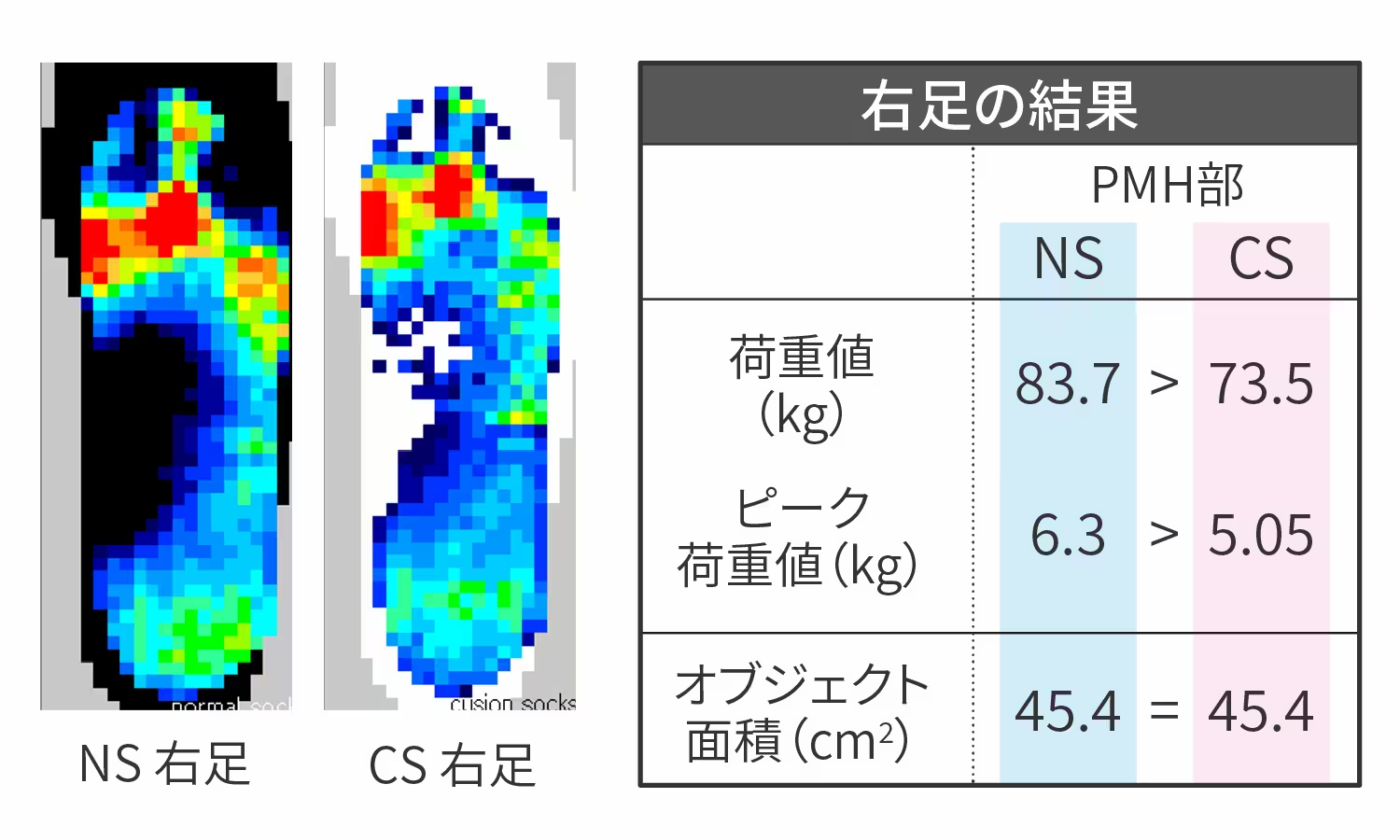

○PMHに着目した時の右足の変化について

CSクッションにより荷重値が10.11kg減少し、ピーク荷重値は、NS・CSともにMPに位置していたため変化がなく、歩行周期内でのピーク荷重値は1.04kg/㎡減少した。

オブジェクト面積が変化しない状態での荷重値の減少およびピーク荷重値の減少

→ 荷重分散効果が認められたといえる。

第4回 日本フットケア・足病医学会年次学術集会にて発表

「減圧効果を有した機能性靴下による足底胼胝に対する有用性についての検討」 蓮野 敢 阿部 薫 吉田 桂 中林 功一 ほか

靴下の特徴・メリット

屋内外を問わず使用可能であること

足に問題を抱えている人が積極的に外に出るかというと決してそうではないことは想像できると思います。

インソール入りのルームシューズや、スリッパの加工は保険制度の関係で外用のインソールと併用して作成できないケースがほとんどです。

特にルームシューズは日本の生活様式である「家では靴を脱ぐ」という習慣に逆行したものであるため、患者への生活に大きな変化を強いることになります。

そういった現状の仕組みの中で、屋内使用という心理的ハードルが低く、かつ欲しい機能を持つ靴下、すなわち「機能性靴下」があればこれらの諸問題の解決策になり得ると考えられます。

靴を選ばないこと・インソールと併用できること

上記内容にも関係しますが、靴やルームシューズ、スリッパなどの足の器となるものの中で靴に関してはその場面ごとに変化するものであり、例えば仕事靴(会社で規定がある場合)、私用の靴、革靴など……それぞれのシーン(TPO)に合わせて靴の選択がなされることがほとんどです。

インソールではそれぞれの外郭形状から内部形状など全く異なるため、同じ品番の靴を買わなければ合わせられないといったファッションが限定される問題も存在します。

特に靴の美的外観と機能性の両立はしばしば問題として挙げられますが、これはいわゆる「同じ土俵」として比較しがちなことが原因と考えられます。

そこで靴と重複しない範囲にいる靴下に機能性を持たせることができれば、これらの問題解決になる可能性があります。

清潔を保ちやすいこと

DM患者や、その他疾患により免疫が低くなることによる白癬菌を代表とした感染は、医療現場では特に注意したいポイントとなっています。

靴下であれば洗濯が可能であるため、毎日交換することが可能です。潰瘍などの傷により浸出液がある場合を想定して、靴下の色を白やベージュにすることで、感覚障害があったとしても傷があることを視覚的に気づきやすいようにすることができます。

最後に

平均寿命がどんどん延び、世界有数の長寿大国になった日本人にとって、大きな不安は「生きている間中、健康でいられるか?」ということ。

山忠では数年前より「足の研究会」を立ち上げ、足の勉強はもちろん、足底圧計測器を使ったお客様の足計測会なども実施しています。

多くのお客様のデータ分析を通じて、正しい靴下を習慣的に履くことによって健康でいられる、そのための商品開発を行っています。

靴下には無限の可能性があります。山忠では我々の創る靴下を「靴の下に履くただの靴下」から、よりよく健康寿命を延ばすための「フットヘルスウェア」へと位置付けて商品創りに一層励んでまいります。