足の指の変形の原因は?今日からできるケアの方法も解説

「足の親指の付け根が出っ張って、歩くときに痛みがある」

「指がまっすぐに伸びなくなった気がする」

靴下を履くときや歩いているとき、ふと足の指に違和感を覚えることはありませんか。足の指の変形は、放置すると症状が進み、足指の痛みや膝や腰など他の部位の痛みにつながることもあるため、早めに対処することが大切です。

しかし、「足の指が変形しているけれど、どんなことをしたらいいかわからない」という方も多いでしょう。そこで、この記事では足の変形の原因や予防方法を紹介します。足の指の変形に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

足の指の3つの変形

足の指は、私たちの体を支えている重要な部位ですが、知らないうちにトラブルを抱えることがあります。その代表的なものが、以下の3つの変形です。

- 外反母趾

- 内反小趾

- ハンマートウ

足の指が変形すると、見た目だけでなく重心のバランスが崩れたり痛みが生じたりすることがあるため、症状を進めないことが大切です。まずは、それぞれの変形とその特徴を確認していきましょう。

外反母趾

外反母趾とは、足の親指が小指側に曲がり、関節が外側に突き出してしまう状態のことです。外反母趾になると、関節部分に負担がかかり、炎症や痛みを生じることがあります。また、変形した関節が靴に当たって赤く腫れることがあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。

外反母趾はゆっくりと進行するため、症状に気づいても放置してしまう人も少なくありません。しかし、変形が進むと痛みで靴が履けなくなったり、歩行が困難になったりすることもあるため、早めの対策が重要です。

軽度の外反母趾は、足アーチのサポートや足裏の筋力増強、靴の見直しなどの日常生活で改善できます。

症状

外反母趾の特徴として、足の親指の関節が「くの字」に変形することが挙げられます。親指の先が人差し指側に曲がり、親指の付け根にある関節が外側に突出します。

親指の関節が変形することで靴に当たりやすくなり、炎症を起こして赤く腫れたり、痛んだりすることも多いです。ひどくなると、裸足でいても親指の関節が痛み、歩行時にも痛みを伴うことがあるでしょう。

変形が進行するとほかの指にも影響を与え、重心のバランスが崩れ、姿勢が悪くなってしまいます。そのため、外反母趾によって、肩こりや腰痛、膝の痛みなど、足と関係ない場所にも症状が出ることも考えられます。

原因

外反母趾の主な原因は、3つあります。

- 毎日の生活習慣

- 足にあわない靴

- 足裏の筋力低下

普段歩くことが少ない人は、運動不足が原因で筋力が低下し、足アーチが崩れてしまいます。足のアーチのなかでも横アーチが崩れると中足骨が開いてしまうため、足裏にある筋肉が本来とは異なる方向に親指を引っ張ってしまい、外反母趾につながります。運動不足以外にも、加齢も足裏の筋力を低下させるため、歳を重ねるほど運動習慣を身につけることが大切です。

また、先の細い靴やサイズが合わないなど、足への負担が大きい靴を履き続けていると、アーチが崩れたり足の指が変形したりすることがあります。女性に外反母趾で悩む方が多いのは、パンプスによる足の負担の影響が原因のひとつと考えられています。逆に自分の足幅と合わない幅広のシューズを履くことも横アーチが広がることにつながり、外反母趾を引き起こす可能性があります。

内反小趾

内反小趾とは、足の小指が薬指側に大きく曲がり、関節が外側に突き出してしまう状態のことです。外反母趾よりも耳にする機会の少ない症状ですが、実は内反小趾に悩んでいる人は少なくありません。

症状

内反小趾になると、変形した関節部分が靴に当たり、炎症や痛みが生じたり、魚の目やタコができやすくなったりします。症状が進行すると、小指の爪が薬指に刺さり、薬指に傷ができてしまうこともあります。

また、内反小趾の人は小指が支えられず、外側重心になりやすいです。そのことが捻挫を引き起こしたり、姿勢不良による腰痛や膝痛、肩こりに悩まされることもあるでしょう。

原因

内反小趾の主な原因は2つあります。

- 不適切な靴の着用

- 足部の構造の問題

小指は親指よりも関節が小さいため、靴下や靴などの外的要因に影響されやすい傾向にあります。先の細い靴や足幅に合っていない靴、ヒールの高い靴は内反小趾の原因です。圧迫感の強い靴下も、内反小趾を引き起こす可能性があるので注意しましょう。

また、開張足や扁平足など、足に何かしらの構造的トラブルを抱えている方は、内反小趾になりやすい傾向にあります。

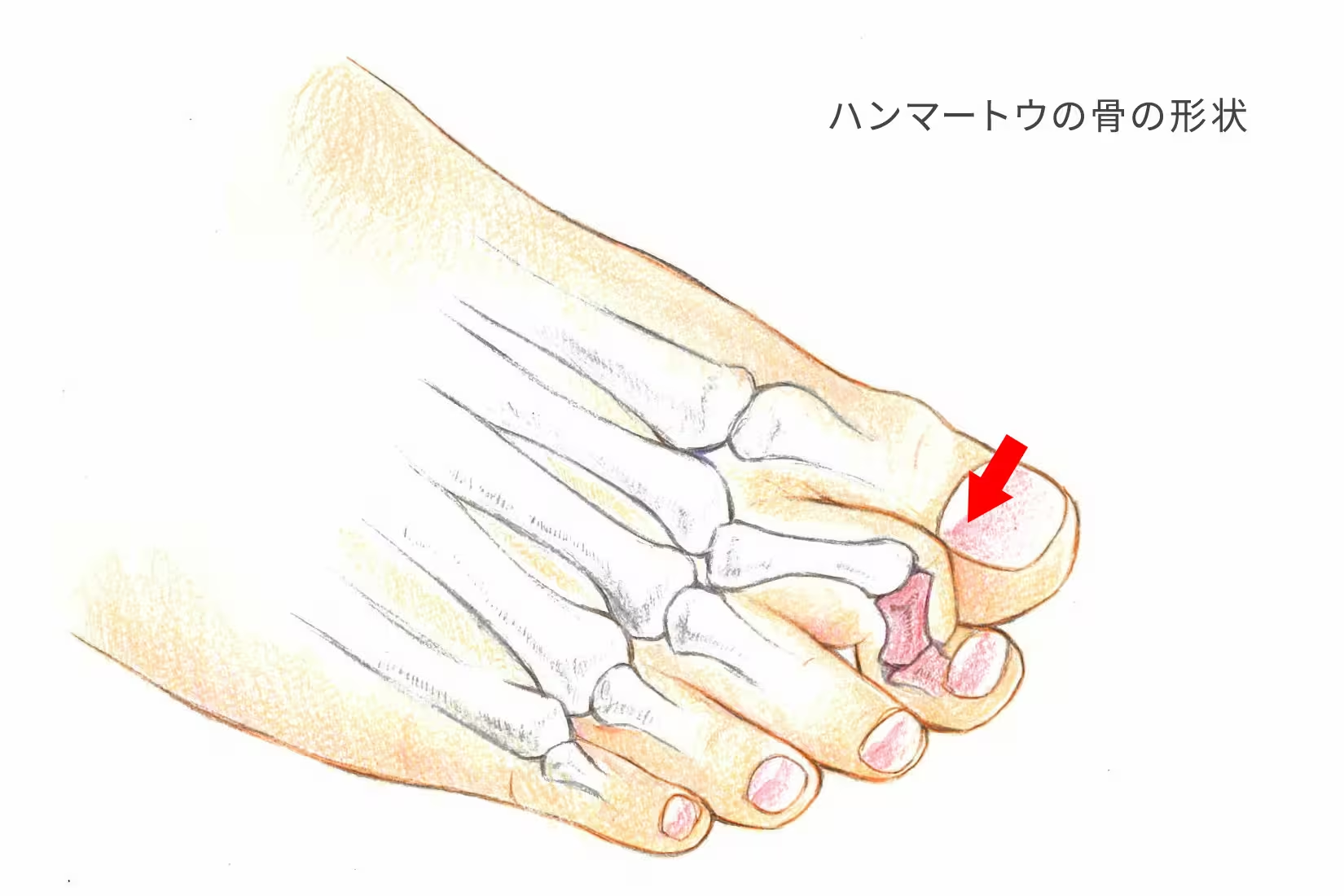

ハンマートウ

ハンマートウとは、足の指の第1関節が下向きに、第2関節が上向きに変形することで、Z字型に固まってしまうことです。人差し指や中指に症状が見られることが多いですが、親指以外の全ての指で起こる可能性があります。

足の指の変形はハンマートウのほかにも、第1・第2関節が下向きに変形するクロートウ、第1関節のみが下向きに変形するマレットトウがあります。どの変形も基本的な症状や原因、改善方法は同じです。

ハンマートウなどの足の指の変形は、症状が進行すると歩行時に指が地面に接触しなくなり、バランスを崩しやすくなることがあります。日常の歩行時に負担となり、痛みや姿勢の崩れを引き起こすリスクが高まるため、症状が気になる場合は整形外科などの医療機関を受診しましょう。

症状

ハンマートウは、足の指でしっかり地面を捉えられないため、足の指に力が入らず踏ん張れなくなってしまいます。バランス感覚も悪くなり、つまずきやすくなったり、転倒しやすくなることがあります。

また、足の裏や指の上が靴に当たりやすくなり、当たっている皮膚が厚くなったり、タコやマメができることも珍しくありません。このため、「見た目が悪い」、「靴に当たる部分が痛い」と悩む方もいます。症状が進行すると、指の曲がりがさらに強くなり、日常生活にも影響が出てしまうことがあるでしょう。

症状が軽度のうちは、普段から手の指で伸ばしてあげることで症状を改善できます。症状によってはテーピングが有効な場合もあります。しかし重度になると外科手術が必要となることもあるので、軽度のうちに対策しましょう。

原因

ハンマートウの原因は主に3つあります。

- 足にあわない靴の長年の使用

- 扁平足

- 関節リウマチ

足の指に力を入れている時間が長いと、ハンマートウになってしまいます。サイズの小さい靴やヒールの高い靴は、常に足の指が曲がり、そのままの状態で力が入るためハンマートウの原因となります。

扁平足や関節リウマチの方も、ハンマートウになりやすい傾向にあるので、慎重に靴選びを行い、筋力が低下しないよう心がけましょう。

足の指の変形を放置するとどうなる?

足の指の変形をそのままにしておくと、痛みや違和感が増し、歩行が困難になります。また、姿勢が悪くなり、体全体のバランスが崩れてしまうため、つまずいたり転んだりしてケガをしやすくなるでしょう。

変形が進行すると、靴選びが難しくなります。歩いたり立ったりという動作が、さらに足を痛める原因になることもあります。変形部分が靴にすれて炎症を繰り返すと、短期的な痛みから慢性的な痛みに移行してしまうことも珍しくありません。

また、足の指の変形は、姿勢不良につながります。反り腰や猫背になり身体への負担が大きくなって、変形箇所だけではなく、膝の痛みや腰痛、肩こりも引き起こします。

足の指の変形が軽度の場合は、日常の工夫で症状を改善できます。しかし、症状が進行しないよう早めに対策をとりましょう。

今日からできる!足の指の変形を予防する方法

足の指の変形を見つけたら、できるだけ早く予防対策を実施する必要があります。おすすめの方法は、以下5つです。

※ただし、症状がある程度進行している状態の場合は、運動によって症状を悪化させることがあるため、医療機関で変形の程度を評価してもらうことや、運動の実施についても相談していただくことをおすすめします。

- 足の裏のトレーニングをする

- 足指と足裏のマッサージをする

- 正しい歩き方をする

- 履いている靴を見直す

- 靴下を見直す

5つの予防策を詳しく紹介します。

足の裏のトレーニングをする

足の裏の筋力が低下すると、3つの足アーチが崩れてしまいます。アーチが崩れると、足の指の変形や扁平足など、足のトラブルにつながります。

足の裏の筋肉は簡単にトレーニングできるので、お風呂上がりのルーティンとして組み込むのがおすすめです。毎日コツコツトレーニングを続けることで、次第に足裏のアーチが形成されていきますよ。

今回は、気軽に足の裏の筋肉を鍛えられる「足指のグーパー運動」を紹介します。

【足指のグーパー運動】

- 足でグーをするように指を曲げる

- 足でパーをするように指を広げる

- グー・パーを20回~30回繰り返す

最初は動かしにくく、足指も開きにくいと感じるかもしれません。ですが、続けるうちにスムーズに足を動かせるようになるので、ぜひ継続してみてください。

足指と足裏のマッサージをする

足の指に変形がはじまると、足の裏の負担が大きくなり、筋肉が凝り固まってしまいます。硬い筋肉を放っておくと、変形を助長するだけでなく、足底腱膜炎や脛(すね)に痛みを引き起こすこともあります。ストレッチをして、しっかり筋肉をほぐしてあげましょう。

【足指のマッサージ】

足指を重点的にほぐすマッサージを紹介します。足指を丁寧に刺激することで、血行を促進する効果が見込めます。

足指を、手の親指と人差し指でじわ~っと心地よい程度の圧をかけてゆっくり離す、これを付け根から指先に向かって行います。親指から順番に行い、終わったら反対の足も同様に行います。

リラックス効果も期待できますので、ぜひ試してみてください。

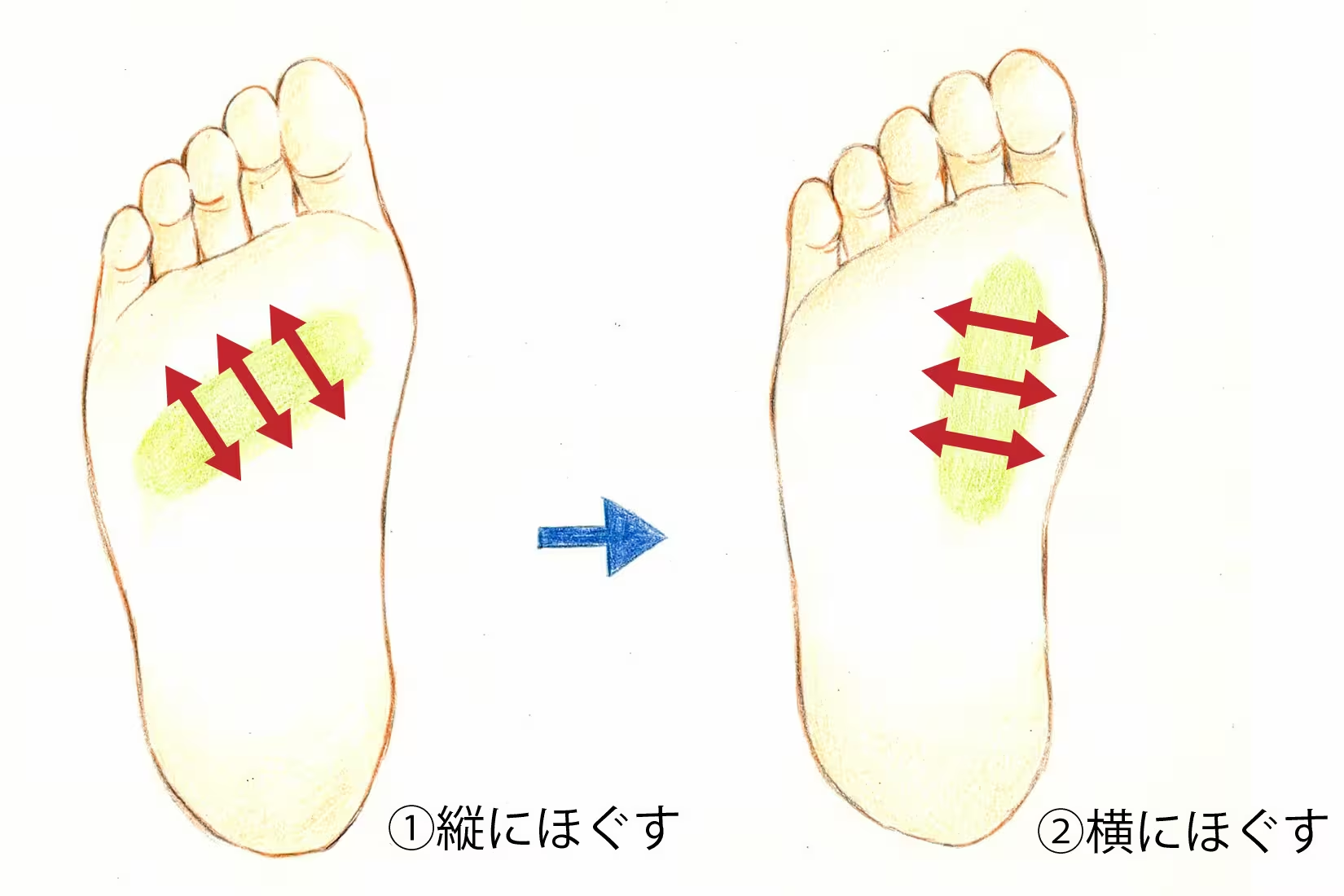

【足裏のマッサージ】

外反母趾の足は、母趾内転筋(ぼしないてんきん)という、横方向と斜め方向に走っている筋肉が硬く縮んだ状態になっています。筋肉の流れに対して90度の角度から指でほぐして、足の緊張をほどきましょう。

お風呂にはいった後や運動を行った後にストレッチをすることで、より効果を実感できます。

正しい歩き方をする

踵重心になっていると、歩幅が小さくなり、足の指が使われなくなります。足の指が使われないと、足の裏の筋力が低下し、足アーチが崩れてしまうでしょう。

足の指の変形を予防するためには、足の指がしっかりと地面を蹴ることが重要です。そのためには、歩幅を大きくして、正しい歩き方を意識する必要があります。

かかとから着地し、親指から自然に蹴り出すように歩きます。理想的な歩き方では、かかと→足の外側→親指の付け根の順で体重が移動していきます。

履いている靴を見直す

足の指の変形を予防したい方は、履いている靴を見直すことも大切です。自分の足にあわない靴は、足トラブルの原因になります。

しかし、どんな靴を選んだらいいかわからないという人もいるでしょう。そんなときは、靴を試し履きして、足の指が窮屈ではないか、自由に動かせるか、足幅や足の長さに対して、適切なサイズかをチェックしましょう。サイズを選ぶときは、つま先に指1本分程度のゆとりのある靴を選びましょう。

また、足幅も靴選びには重要です。横幅が広い靴を選ぶと、横アーチの低下をまねき、指の変形につながる可能性があります。横アーチを支えるためにも靴紐や靴ベルトで足の甲をしっかり支えることが重要です。

自分で適切な靴を選べる自信がないという方は、シューフィッターのいるショップでアドバイスを受けるのがおすすめです。

靴下を見直す

足の指の変形を予防するには、靴下の見直しも有効です。とくに、内反小趾は、ストッキングや先の窮屈な靴下による負担で起きることもあるので注意が必要です。

靴下を選ぶときは、足の指が圧迫されない靴下を選びましょう。なかでも5本指靴下はおすすめです。5本指靴下を使用することで歩行時に足の指をしっかり使い、筋肉を効率的に使ってバランスを取りやすくなります。

さらに、足アーチサポート機能のついた靴下なら、足の負担を軽減し、足の指の変形対策に役立つでしょう。

まとめ

足の指の変形には、外反母趾、内反小趾などがあります。足の指の変形は、日々のケアで予防や改善が可能です。特に、足裏の筋トレやストレッチ、正しい靴選びは、足の指の変形や足トラブルを予防してくれるでしょう。

まずは普段履いている靴の靴紐をしっかり締めて歩いてみましょう。

また、靴下を見直すのもひとつです。ケアソク〈ととのえる〉は、足の専門家と共同開発を行い、足の健康をサポートする機能を有しています。

たとえば、足の負担や疲労を軽減する「かかとハニカムクッション」や、足のアーチをサポートする「横アーチサポート」、つま先の内側が5本に仕切られている「インナー5本指」など、足トラブルを予防できるこだわりを詰め込みました。足の指の変形対策をしたいという方は、ぜひ一度ケアソクの〈ととのえる〉をお試しください。

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠