外反母趾と内反小趾の原因は?痛みを改善するセルフケアと正しい靴の選び方を解説

「靴を履くと親指の付け根が痛い」「小指が内側に曲がって、タコができてしまった」このような足の悩み、感じていませんか。

もしかすると、その症状は外反母趾や内反小趾が原因かもしれません。これらは単なる足の変形ではなく、放置すると歩き方が崩れることで、膝や腰の痛みに繋がることもあります。

この記事では、外反母趾と内反小趾の基本的な知識から、自分でできる改善策、そして正しい靴の選び方まで、分かりやすく解説します。つらい足の痛みとさよならして、快適な毎日を取り戻しましょう。

この記事の目次

外反母趾と内反小趾とは?症状と違いを理解する

外反母趾と内反小趾は、どちらも足の指が変形する症状ですが、どの指がどの方向に曲がるかで区別されます。まずは、それぞれの特徴と違いを正しく理解しましょう。

外反母趾の主な症状

外反母趾(がいはんぼし)は、足の親指(母趾)が人差し指の方へ「くの字」に曲がってしまう状態を指します。

これにより、親指の付け根の関節が外側に突き出し、その部分が靴に当たることで炎症を起こし、赤みや腫れ、激しい痛みを引き起こします。症状が進行すると、親指が人差し指の下に潜り込んだり、痛みで歩行が困難になったりすることもあります。

【関連記事】外反母趾かな?と思ったときの見分け方!セルフチェック方法を解説

内反小趾の主な症状

内反小趾(ないはんしょうし)は、足の小指(小趾)が内側に曲がってしまう状態です。外反母趾と同様に、小指の付け根の関節が出っ張り、靴との摩擦で痛みやタコ、ウオノメができる原因となります。

外反母趾に比べて痛みが少ない場合もありますが、体の重心が外側に傾きやすくなり、歩行バランスが崩れることで膝や腰に負担がかかることもあります。

【関連記事】足の小指が曲がってるのはなぜ?内反小趾の可能性と受診の目安

症状が似ている二つの違いは?

外反母趾と内反小趾の最も大きな違いは、変形が起こる「指」と「方向」です。親指が外側(小指側)に曲がるのが外反母趾、小指が内側(親指側)に曲がるのが内反小趾です。

この二つは併発することも珍しくなく、両方の症状に悩む方も少なくありません。

|

【特徴】 |

【外反母趾】 |

【内反小趾】 |

|

変形する指 |

親指(母趾) |

小指(小趾) |

|

曲がる方向 |

外側(小指の方向) |

内側(親指の方向) |

|

痛む場所 |

親指の付け根 |

小指の付け根 |

なぜ起こる?外反母趾と内反小趾の主な原因

足の指の変形は、単一の原因ではなく、いくつかの要因が複合的に絡み合って発生します。

ここでは、代表的な3つの原因について解説します。

原因1:足に合わない靴の着用

最も大きな原因の一つが、日常的に履いている靴です。特に、つま先が細いパンプスやハイヒールは、指先を強く圧迫し、変形を助長します。

また、サイズが大きすぎる靴も問題です。靴の中で足が前に滑ってしまい、結果的につま先が圧迫されるため、変形の原因となります。さらに次に示すような横アーチの崩れにも影響しかねません。

原因2:足裏の筋力低下とアーチの崩れ

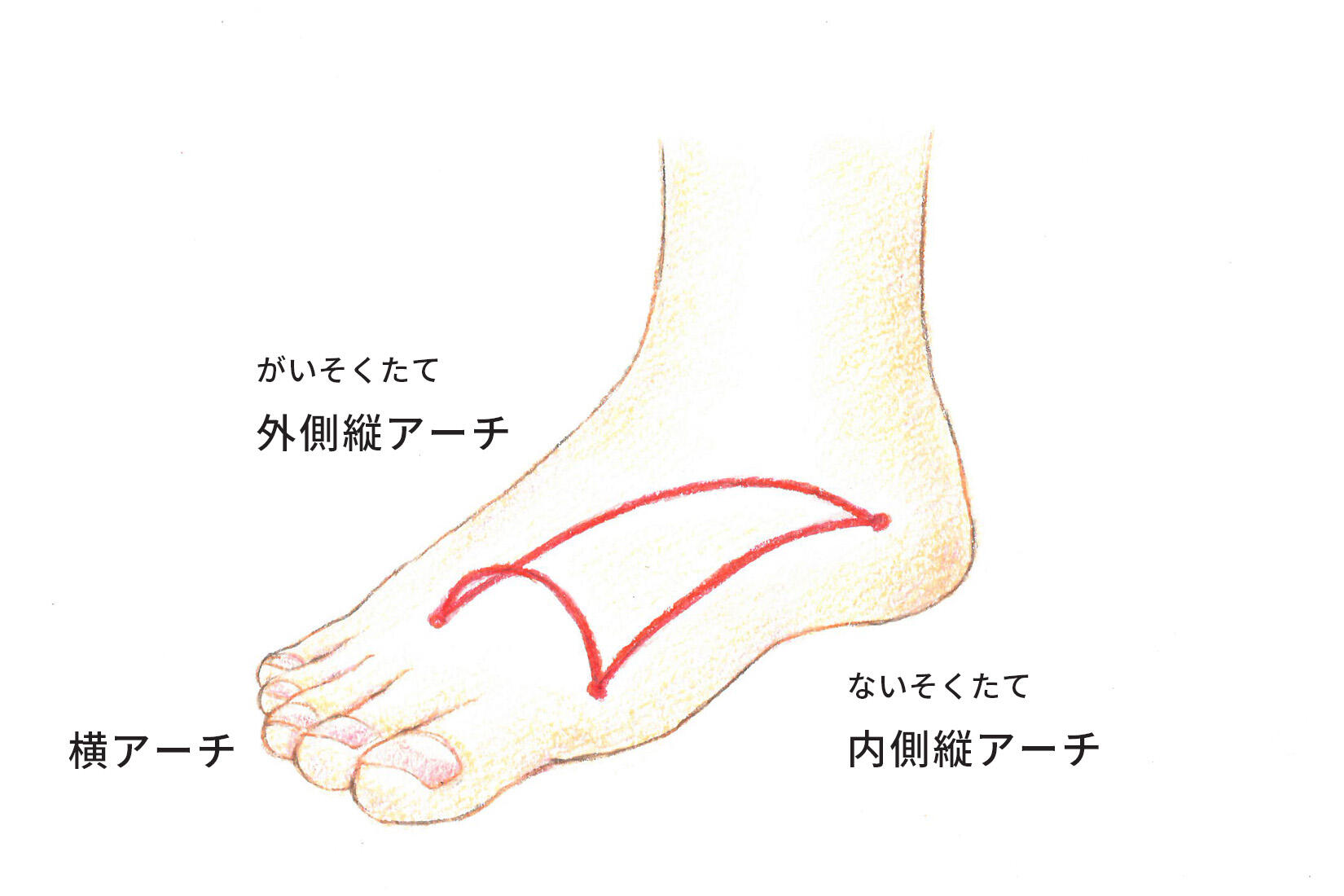

私たちの足には、「足のアーチ」と呼ばれる構造があり、歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を担っています。運動不足や加齢によって足裏の筋肉が衰えると、このアーチが崩れてしまいます。

特に、指の付け根を結ぶ「横アーチ」が崩れた状態を「開張足(かいちょうそく)」と呼び、指が扇状に広がることで外反母趾や内反小趾を引き起こしやすくなります。

原因3:歩き方の癖や生活習慣

歩くときに足指をあまり使わず、ペタペタと歩く癖がある人は注意が必要です。 足指をしっかり使って地面を蹴り出す動作が少ないと、足裏の筋肉が衰え、アーチの崩れに繋がります。

また、体重が足の外側にかかりやすい歩き方をしていると、小指側に負担が集中し、内反小趾を悪化させる可能性があります。

放置は危険?悪化すると起こりうること

「少し痛むだけ」「見た目が気になるだけ」と軽く考えて放置してしまうと、症状は徐々に進行していきます。変形が進むと、痛みが強くなり、履ける靴が限られてくるだけでなく、日常生活にも支障をきたします。

さらに、足のトラブルは体全体の歪みに繋がり、膝痛、腰痛、肩こりなど、全身の不調を引き起こす可能性もあります。

自分でできる!外反母趾と内反小趾の改善・予防策

症状が軽度であれば、セルフケアで痛みを和らげたり、進行を予防したりすることが可能です。毎日の生活に簡単なケアを取り入れてみましょう。

対策1:足の指を鍛える簡単トレーニング

足指の筋肉を鍛え、正しい位置に戻すための簡単な運動です。

代表的な運動に「足のグーパー運動」があります。足指をすべて使って縮める「グー」と、できる限り指を伸ばす「パー」の動きを20~30回ほど繰り返します。 入浴中や入浴後など、リラックスした時間に行うのがおすすめです。

対策2:凝り固まった筋肉をほぐすストレッチ

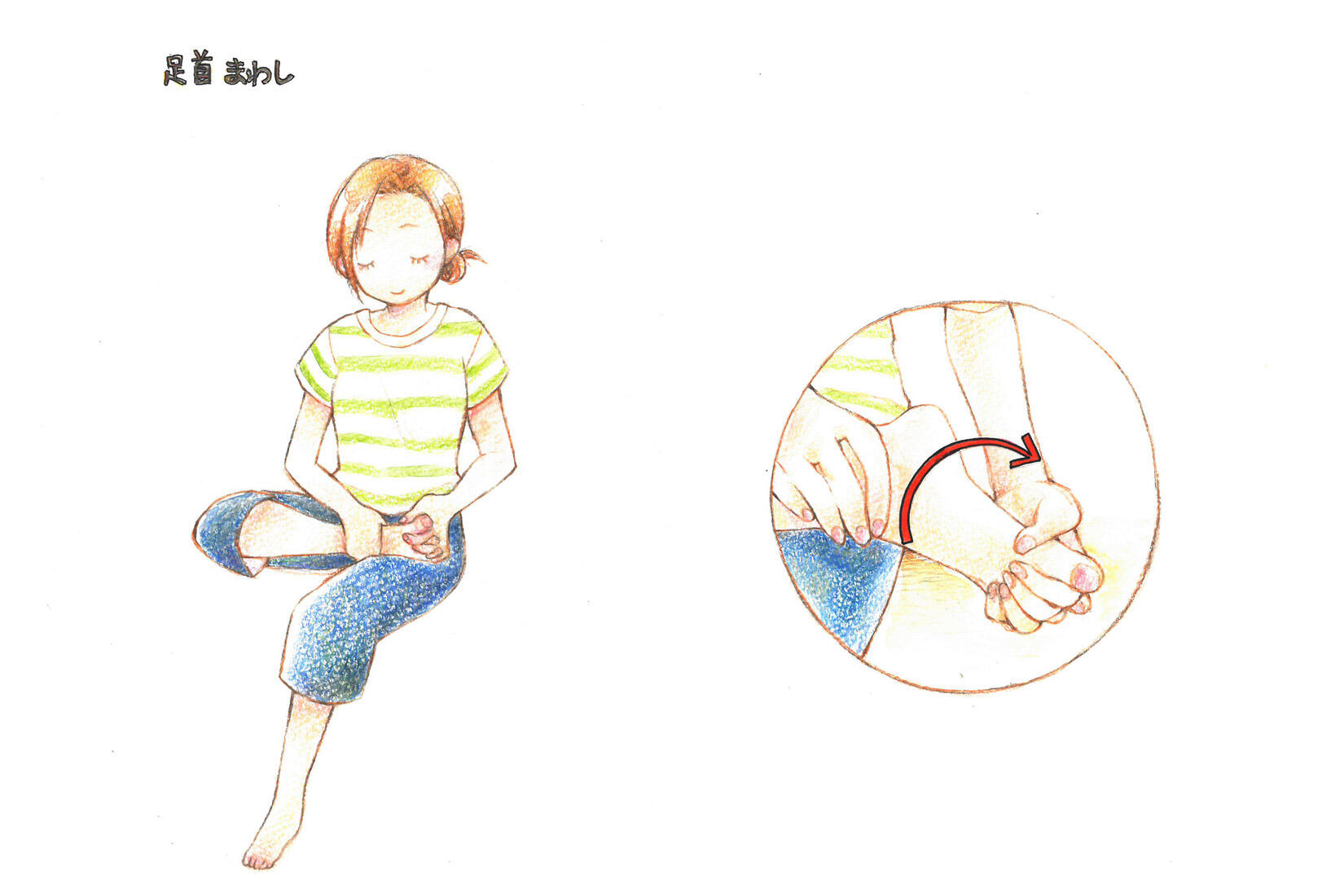

痛みや変形によって硬くなった足の指や足裏の筋肉を、マッサージで優しくほぐしてあげましょう。

手の指を足の指の間にそれぞれ入れて握手をするようにし、ゆっくりと足首を回したり、足指を反らせたり広げたりすることで、血行が促進され、筋肉の柔軟性が高まります。

対策3:足裏のバランスを整えるテーピング

テーピングは、指を正しい位置に矯正し、足裏のアーチをサポートするのに有効な方法です。親指や小指が開くようにテープを貼ることで、歩行時の負担を軽減し、痛みを和らげる効果が期待できます。

専門の整骨院などで指導を受けると、より効果的な貼り方を学ぶことができます。

【関連記事】足の指の変形の原因は?今日からできるケアの方法も解説

もう悩まない!正しい靴の選び方と履き方のポイント

症状の改善と予防において、靴選びは非常に重要です。

以下のポイントを参考に、ご自身の足に合った一足を見つけましょう。

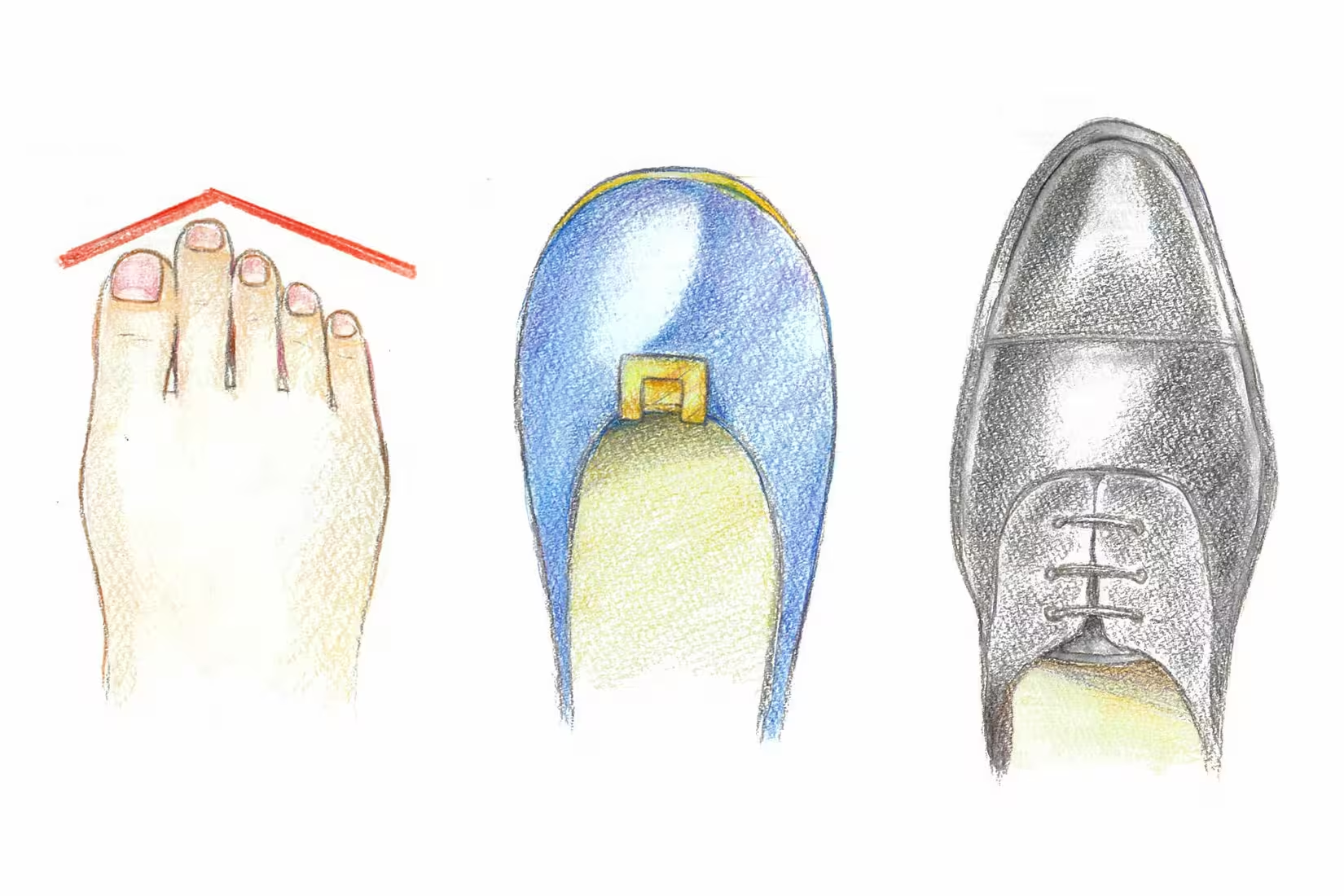

チェックポイント1:つま先の形と広さ

足指が圧迫されないよう、つま先部分に十分なゆとり(目安として指1本分程度)がある靴を選びましょう。

足の指を自由に動かせるかどうかが重要です。先の尖ったデザインは避け、足の形に合ったラウンドトウやスクエアトウなどがおすすめです。

ラウンドトウの一例。サイズだけでなく、つま先の形に合う靴もシューフィッターに相談してみるといいかもしれません。

ラウンドトウの一例。サイズだけでなく、つま先の形に合う靴もシューフィッターに相談してみるといいかもしれません。

チェックポイント2:かかとの安定性

歩行時にかかとがしっかりと固定されることも大切です。

かかと部分をしっかりとホールドしてくれる靴を選ぶことで、靴の中で足が動くのを防ぎ、安定した歩行をサポートします。購入前には必ず試着し、少し歩いてフィット感を確認しましょう。

チェックポイント3:インソールの活用

インソールは、崩れてしまった足のアーチをサポートし、足裏の接地面が増えることで歩行時の負担を軽減します。

また、衝撃を吸収するクッション性の高いものを使用することで、足への負担を大幅に軽減できます。

実は靴下選びも外反母趾と内反小趾の予防に重要

外反母趾や内反小趾の対策として靴に注目しがちですが、実は靴下選びも足の健康を守る助けになります。

特に、ストッキングなど指を圧迫する靴下は無意識のうちに親指や小指を圧迫し、症状の悪化を招く可能性があります。

予防策としておすすめなのが、指が一本一本自由に動かせる5本指ソックスです。足指でしっかりと地面をつかむ感覚を取り戻し、正しい歩行をサポートします。

また、足裏のアーチを支える機能を持つサポーター付きの靴下は、歩行時の衝撃を緩和し、足への負担を軽くしてくれるでしょう。靴だけでなく、毎日履く靴下にも意識を向けて、足のトラブルを予防しましょう。

【関連記事】商品情報「ととのえる」|ケアソク(CARE:SOKU)

専門家への相談も検討しよう

セルフケアを続けても痛みが改善しない場合や、変形が進行しているように感じる場合は、我慢せずに専門医に相談することが大切です。

整形外科や整骨院、足の専門外来などで、現在の足の状態を正確に診断してもらい、適切な治療やアドバイスを受けましょう。

まとめ:日々のセルフケアで健やかな足を目指す

外反母趾や内反小趾は、日々の生活習慣が大きく影響する足のトラブルです。

足に合わない靴を避け、簡単なトレーニングやストレッチを継続することで、痛みを和らげ、症状の悪化を防ぐことは十分に可能です。 この記事で紹介したケアを参考に、今日からご自身の足をいたわる習慣を始めてみませんか。

〈ケアソク〉は、足指の機能を高め、快適な歩行のためのフットヘルスウェアです。足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下” をぜひお試しください。

●ケアソク〈ととのえる〉の研究開発者インタビュー

「研究を、世の中のために」共同開発者がケアソクに込めた想い

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する五本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠