土踏まずを鍛える簡単トレーニング5選!扁平足や足の疲れを改善しよう

「最近、少し歩いただけですぐに足が疲れる」「朝、起きて最初の一歩で足の裏がズキッと痛む」。そんな経験はありませんか?年齢のせいだと諦めがちですが、その不調の原因は、身体の土台である「土踏まず」の機能が衰えていることにあるかもしれません。

土踏まずは、私たちの体重を支え、快適な歩行を可能にする重要な役割を担っています。この部分を意識的に鍛えることで、足の疲れや痛みの軽減だけでなく、姿勢の改善やスポーツパフォーマンスの向上など、多くのメリットが期待できます。

この記事では、なぜ土踏まずが重要なのか、そして自宅で誰でも簡単に始められる効果的なトレーニング方法を詳しくご紹介します。

この記事の目次

なぜ重要?身体を支える土踏まず(足底アーチ)の役割

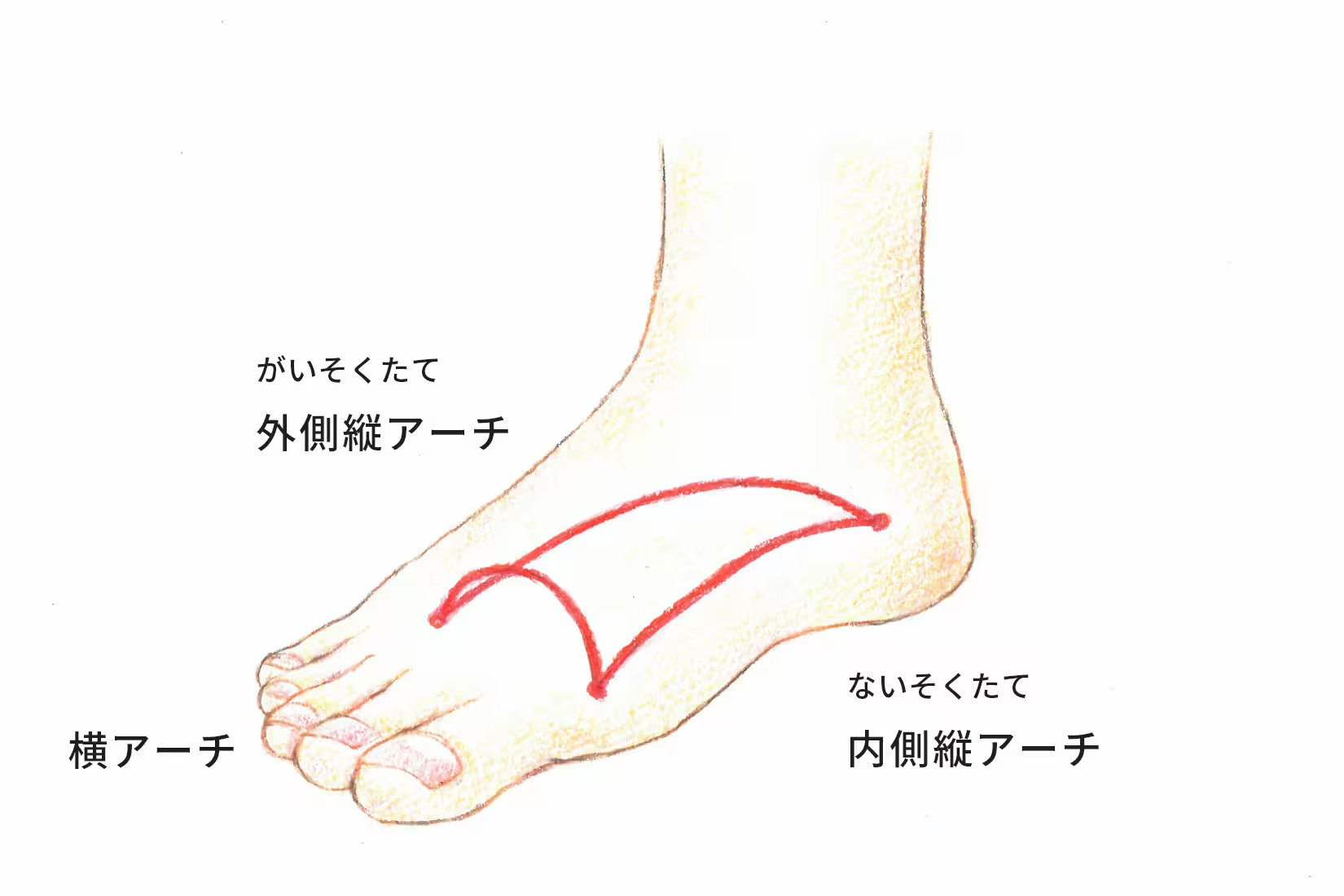

土踏まずは、一般的に「足底アーチ」と呼ばれる構造の一部です。足裏には、親指の付け根・小指の付け根・かかとの3点を結ぶ3つのアーチがあり、これらがドーム状の構造を作ることで、主に歩行時の地面からの衝撃を軽減することと、足の蹴り出し時に剛性を高めてスムーズに力を伝える役割を果たしています。

|

アーチの機能 |

役割 |

|

クッション機能 |

歩行や走行時の着地の衝撃を吸収し、足や膝、腰への負担を軽減する。 |

|

バネ機能 |

地面を蹴り出す力を効率的に伝え、スムーズな歩行や走行をサポートする。 |

|

土台(バランス)機能 |

身体の重心を安定させ、正しい姿勢を保ち、ふらつきを防ぐ。 |

衝撃を吸収するクッション機能

私たちが歩いたり走ったりする時、足には体重の何倍もの衝撃がかかっています。土踏まずのアーチ構造は、この衝撃を吸収する天然のサスペンションの役割を果たします。アーチが適切に機能していないと、衝撃が直接足、膝、腰に伝わり、様々な痛みの原因となることもあります。

安定した歩行を支えるバネ機能

地面を蹴って前に進む際、土踏まずのアーチはバネのようにしなり、その反発力を推進力に変えています。このバネ機能のおかげで、私たちは効率よく、リズミカルに歩くことができます。アーチが低下すると、このバネ機能がうまく働かず、ペタペタ歩きになったり、すぐに疲れてしまったりします。

正しい姿勢を保つ土台機能

足裏は、身体全体を支える唯一の接地面です。土踏まずのアーチがしっかりと形成されていることで、身体の重心が安定し、バランスの取れた正しい姿勢を維持することができます。アーチが崩れると、重心のバランスが不安定になり、猫背や反り腰、O脚・X脚の原因にもなりかねません。

あなたは大丈夫?土踏まずの機能低下セルフチェック

ご自身の土踏まずが正常に機能しているか、簡単な方法でチェックしてみましょう。

ここでは家で手軽に試せる方法を紹介します。1人で測る場合、体を前傾してしまうと体重がかかりアーチの高さが変わる可能性があるため、自分以外の人に計測を手伝ってもらうことをおすすめします。

1.ペンを1本用意する

2.立ち姿勢で前を見て立つ

3.ボールペンを床に置き、足の内側から土踏まずの中に滑り込ませる

もしボールペンが土踏まずの下に全く入らない、もしくはペン先がわずかにしか入らない場合は、扁平足になっている可能性があります。

参考:「成人期扁平足」|日本整形外科学会症状・病気をしらべる

【関連記事】扁平足とは?概念から歩き方やエクササイズまで専門家が解説|コラム「足のちえぶくろ」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

土踏まずのアーチが崩れる主な原因

では、なぜ土踏まずのアーチは崩れてしまうのでしょうか。その原因は一つではありません。

足裏の筋肉の衰え

最も大きな原因は、運動不足や加齢による足裏の筋肉(足底筋群)の衰えです。足底のアーチは、骨の並びを筋肉や腱がハンモックのように支えることで維持されています。この筋肉が弱くなると、アーチを支えきれなくなり、徐々に低下していきます。

長時間の立ち仕事や歩きすぎ

長時間の立ち仕事や、硬い地面の上でのランニングなど、足裏に過度な負担がかかり続けることもアーチが崩れる原因です。筋肉が疲労し、アーチを正常に保つ力が弱まってしまいます。

合わない靴の着用や体重増加

サイズの合わない靴や、クッション性の低い靴、ハイヒールなどを履き続けると、足裏に不自然な圧力がかかり、アーチの崩れを助長します。また、急激な体重増加や女性の場合は妊娠の時期なども、足裏の筋肉にかかる負担を増大させ、アーチ低下の一因となります。

【関連記事】その体の不調、実は「アーチの崩れ」が原因かも!?~予防改善エクササイズ編~|コラム「足のちえぶくろ」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

自宅で簡単!土踏まずを鍛える効果的なトレーニング

アーチを支える足裏の筋肉は、意識的に鍛えることで、その機能を取り戻し、向上させることが可能です。ここでは、テレビを見ながらでもできる簡単なトレーニングをご紹介します。

足指グーパー運動

足指の動きを柔軟にし、足裏の筋肉を刺激する簡単な運動です。

- 椅子に座るか、床に座って足を伸ばします。

- 足の指を、手の指と同じように、思い切り「グー」の形に握りしめます。5秒キープします。

- 次に、指と指の間を大きく広げるように「パー」の形にします。5秒キープします。これを10回程度繰り返します。

カーフレイズ(かかと上げ)

ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)を鍛える運動ですが、足底のアーチを支える後脛骨筋も同時に鍛えることができます。

- 肩幅に足を開いて立ち、壁や椅子に手をついて身体を支えます。

- ゆっくりと、できるだけ高くかかとを上げていきます。

- 一番高い位置で2~3秒キープし、ゆっくりと下ろします。これを10~20回繰り返します。

ショートフットエクササイズ

足裏の内部の筋肉(内在筋)を直接的に鍛え、アーチを引き上げる感覚を養うトレーニングです。

- 椅子に座り、足を床につけます。

- かかとと足の指の付け根(母趾球)の位置は変えず、足の指を曲げずに、土踏まずだけを上に引き上げるように力を入れます。

- アーチが高くなった状態で5秒キープします。これを10回程度繰り返します。最初は難しいですが、アーチを作る感覚を掴むことが重要です。

片足立ちバランス

足裏全体でバランスを取ることで、足底筋群や体幹を総合的に鍛えることができます。

- 壁や椅子の近くに立ち、いつでも手をつけるようにします。

- 片足を少し浮かせ、もう片方の足でバランスを取ります。

- ふらつかないように意識し、まずは30秒キープを目指しましょう。慣れてきたら、時間を延ばしたり、目を閉じて行ったりすると、さらに効果が高まります。

トレーニングと合わせて行いたいセルフケア

トレーニングの効果を最大限に引き出し、足の健康を保つためには、日々のセルフケアも大事です。

足裏のストレッチとマッサージ

トレーニング後は、硬くなった足裏の筋肉をほぐしてあげましょう。ゴルフボールやテニスボールを床に置き、足裏でコロコロと転がすだけで、手軽に筋膜リリースができます。また、お風呂の中などで、足の指を一本一本ゆっくりと回したり、反らしたりするストレッチも効果的です。

インソール(中敷き)を活用する

普段履いている靴に、アーチサポート機能のあるインソールを入れるのも有効な手段です。インソールは、低下したアーチを下から物理的に支え、正しい足の形をサポートしてくれます。これにより、歩行時の衝撃が緩和され、足の疲れや痛みを軽減する効果が期待できます。

正しい靴選びを意識する

自分の足のサイズや形に合った靴を選ぶことは、足の健康の基本です。かかとの芯がしっかりとした靴を選び、指先には人差し指1本程度の余裕を持たせましょう。また、靴底には適度なクッション性がある靴がよいでしょう。専門のシューフィッターに相談してみるのもおすすめです。

【関連記事】足の裏の土踏まずがだるい!セルフケアで解消する方法|コラム「足のちえぶくろ」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

機能性のある靴下を取り入れる

土踏まずを効果的に鍛えるためには、日常的に履く靴下選びも重要なポイントです。ケアソク〈ととのえる〉は、独自のインナー5本指構造で足指を正しい位置に配置し、歩行時に足指でしっかり蹴り出すことで土踏まずのアーチ機能が高まります。足裏全体で地面をとらえることで重心バランスが安定し、土踏まずの負担を軽減できるでしょう。かかとハニカムクッションと横アーチサポート機能により、トレーニング効果をさらに高めることが期待されます。

【関連記事】商品情報〈ととのえる〉|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

まとめ:毎日の少しの意識で健康な足を取り戻そう

土踏まずの衰えは、足だけの問題にとどまらず、身体全体の不調につながる可能性があります。しかし、足裏の筋肉は、年齢にかかわらずトレーニングによって鍛え直すことが可能です。

今回ご紹介したトレーニングやケアは、特別な道具も場所も必要ありません。毎日の生活の中に少しずつ取り入れて、疲れにくく、痛みのない、健康な足を取り戻しましょう。

ケアソク〈ととのえる〉は、崩れた足のアーチをサポートする機能を持つフットヘルスウェアです。 足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下” をぜひお試しください。

●ケアソク〈ととのえる〉の研究開発者インタビュー

「研究を、世の中のために」共同開発者がケアソクに込めた想い

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する5本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠