外反母趾の痛みを改善する歩き方とは?今日からできるポイントを解説

親指の付け根の痛み。「このまま症状が悪化したらどうしよう」「もう好きな靴は履けないのかな」と、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。その痛み、もしかしたら「外反母趾」が原因かもしれません。しかし、外反母趾は歩き方を意識することが改善策のひとつです。この記事では、外反母趾の痛みを悪化させてしまう歩き方の特徴と、今日から実践できる正しい歩き方のポイントを詳しく解説します。歩き方を見直して、痛みと不安のない毎日を取り戻しましょう。

この記事の目次

もしかして、その痛み「外反母趾」が原因かもしれません

歩くたびにズキっと痛む、靴を履くと親指の付け根が当たって辛い。そんな症状に悩まされているなら、それは外反母趾が原因かもしれません。まずは、ご自身の足の状態を正しく理解することから始めましょう。

外反母趾の基本的な症状とは

外反母趾とは、足の親指(母趾)が人差し指(第2趾)の方へ「くの字」に曲がってしまい、親指の付け根の関節が外側に突き出てしまう状態を指します。 突き出た部分が靴に擦れることで炎症が起き、赤く腫れたり、痛みが生じたりするのが主な症状です。 進行すると、親指が人差し指の下に潜り込んだり、指の付け根にタコができたりすることもあります。

| 症状のレベル | 外反母趾角(HV角) | 主な状態 |

|---|---|---|

| 軽度 | 20度~30度 | 親指が少し曲がっている。先の細い靴を履いた時などに痛みを感じる。 |

| 中度 | 30度~40度 | 親指の曲がりがはっきり分かる。歩行時に痛みを感じることが増える。 |

| 重度 | 40度以上 | 親指が大きく曲がり、人差し指と重なる。裸足でも痛み、歩行が困難になることがある。 |

なぜ歩くと痛みが生じるのか

外反母趾で痛みが生じる主な理由は、親指の付け根の関節(MTP関節)が突き出し、靴との摩擦で炎症を起こすためです。しかし、原因はそれだけではありません。本来、私たちの足裏には「足底アーチ」と呼ばれる構造があり、歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を担っています。外反母趾の多くは、この足底アーチ、特に指の付け根部分にある「横アーチ」が崩れてしまう「開張足」を伴います。アーチが崩れると、衝撃をうまく吸収できなくなり、親指の付け根に過剰な負担がかかってしまうのです。その結果、歩くたびに痛みを感じやすくなります。

関連記事:外反母趾かな?と思ったときの見分け方!セルフチェック方法を解説 | コラム「足のちえぶくろ」 | ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

外反母趾を悪化させるNGな歩き方3つの特徴

良かれと思って意識している歩き方が、実は外反母趾を悪化させている可能性があります。ここでは、特に注意したい3つの歩き方の特徴について解説します。ご自身の歩き方と比べてみてください。

足裏全体で着地する「ペタペタ歩き」

足裏全体を一度に地面につけるような「ペタペタ歩き」は、足裏の筋肉をほとんど使わない歩き方です。 本来、歩行はかかとから着地し、足裏全体に体重が移動し、最後につま先で地面を蹴り出すという、一連の滑らかな動作で行われます。ペタペタ歩きではこのプロセスが省略されるため、足裏の筋肉が衰えやすくなります。その結果、足底アーチを支える力が弱まり、外反母趾の進行を助長してしまうのです。

親指の付け根に負担が集中する「つま先重心」

猫背気味で前のめりの姿勢で歩いていると、体重がつま先にかかりやすくなります。いわゆる「つま先重心」の歩き方です。この歩き方は、外反母趾で突き出している親指の付け根に、着地のたびに過剰な衝撃と圧力をかけてしまいます。 パンプスなどかかとの高い靴を履くことでつま先重心になりやすいため注意が必要です。痛みをかばおうとして、さらに重心が不安定になり、膝や腰など他の部位にも負担をかけてしまう悪循環に陥ることも少なくありません。

足指を使わずに歩く「浮き指」

歩いている時、足の指が地面から浮いている「浮き指」も問題です。本来、足の指は地面をしっかりと掴み、体を前に進める推進力を生み出す重要な役割を担っています。 しかし、サイズの合わない靴を履き続けたり、歩く機会が減ったりすると、足指の機能が低下し、指を使わずに歩く癖がついてしまいます。これにより足裏の筋肉が衰え、アーチ構造が崩れ、外反母趾を悪化させる一因となります。

外反母趾の痛みを和らげる!正しい歩き方のポイント

外反母趾の痛みを改善し、進行を防ぐためには、足に負担をかけない歩き方を習得することが大切です。正しい歩き方をしていると、

かかと→足の外側→親指の付け根 の順に重心が移動していきます(あおり運動)。

ただし、重心移動を意識しながら歩き続けることは難しいでしょう。そこで、歩き方と姿勢にポイントを絞ってお伝えします。

ポイント1:歩き方

歩くときに大事なことは、かかとから着地することと、足指でしっかり蹴り出すことです。これにより足裏の筋肉が鍛えられ、足のアーチが崩れることを防ぎます。

ポイント2:姿勢

正しい歩行は、正しい姿勢にも関係します。頭のてっぺんから一本の糸で吊り上げられているようなイメージで、背筋をまっすぐに伸ばしましょう。視線は少し遠くを見るようにすると、自然とあごが引けて、首や肩への負担も軽減されます。 正しい姿勢は、体重が足裏全体に均等にかかるのを助け、外反母趾への負担を減らしてくれます。

正しい歩き方をサポートする靴の選び方

正しい歩き方を実践するためには、ご自身の足に合った靴を選ぶことがとても大切です。いくら歩き方を改善しようとしても、靴が足に合っていなければそれは難しいでしょう。

つま先に十分なゆとりがあるか

靴の先端部分(トウボックス)が細い靴は、親指を圧迫し、外反母趾を悪化させる大きな原因の一つです。靴を履いた状態で、足の指が自由に動かせるくらいのゆとりがあるかを確認しましょう。目安として、つま先から靴の先端までに指1本程度(1cm〜1.5cm)の「捨て寸」があるのが理想的です。

関連記事:つま先の痛みを今すぐ解決!靴選びのポイントとリスク回避法 | コラム「足のちえぶくろ」 | ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

かかとが安定し、足をしっかり支えるか

かかと部分がしっかりとした作りの靴を選びましょう。かかとがしっかりとホールドされることで、歩行時に足が左右にブレるのを防ぎ、安定した歩行をサポートします。 ヒールカウンターと呼ばれる芯材が入っている靴は、かかとの安定性が高いと言えます。

足の甲がフィットし、前滑りしないか

靴の中で足が前に滑ってしまうと、つま先が圧迫され、外反母趾の痛みを引き起こします。靴紐やストラップが付いているデザインを選び、ご自身の足の甲の高さに合わせてしっかりと固定できる靴を選びましょう。 これにより、足と靴が一体化し、無駄な動きがなくなります。

関連記事:外反母趾はなぜなるの?原因と自分でできる対策を分かりやすく解説 | コラム「足のちえぶくろ」 | ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

靴下選びも正しい歩き方のサポートになる

靴と同様に、靴下も正しい歩き方のサポートに役立ちます。大きすぎる靴下やストッキングは、靴の中で足が滑ったり、指の動きを妨げ、歩きずらさに影響することもあります。

外反母趾の対策としては、足の指が一本一本独立して動かせる5本指ソックスがおすすめです。指が自由に動くことで、地面をしっかりと掴む感覚が得られ、安定した歩行につながります。また、足のアーチを支える機能があるサポーター付きの靴下も、衝撃を吸収し、足への負担を軽減するのに役立ちます。自分の足に合ったサイズや機能を持つ靴下を選びましょう。

関連記事:商品情報「ととのえる」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

歩き方と合わせて行いたい!自宅でできる簡単セルフケア

正しい歩き方と靴選びに加えて、ご自宅でできる簡単なセルフケアを取り入れることで、より効果的に外反母趾の改善を目指せます。ここでは、足指の機能を回復させるためのトレーニングを紹介します。

外反母趾を改善する「足のグーパー運動」

自宅でできる簡単な運動方法として、足のグーパー運動がおすすめです。足指をすべて使って縮める「グー」と、できる限り指を伸ばす「パー」の動きを20~30回ほど繰り返すことで、関節の動きがスムーズになり、外反母趾による負担を軽減できます。

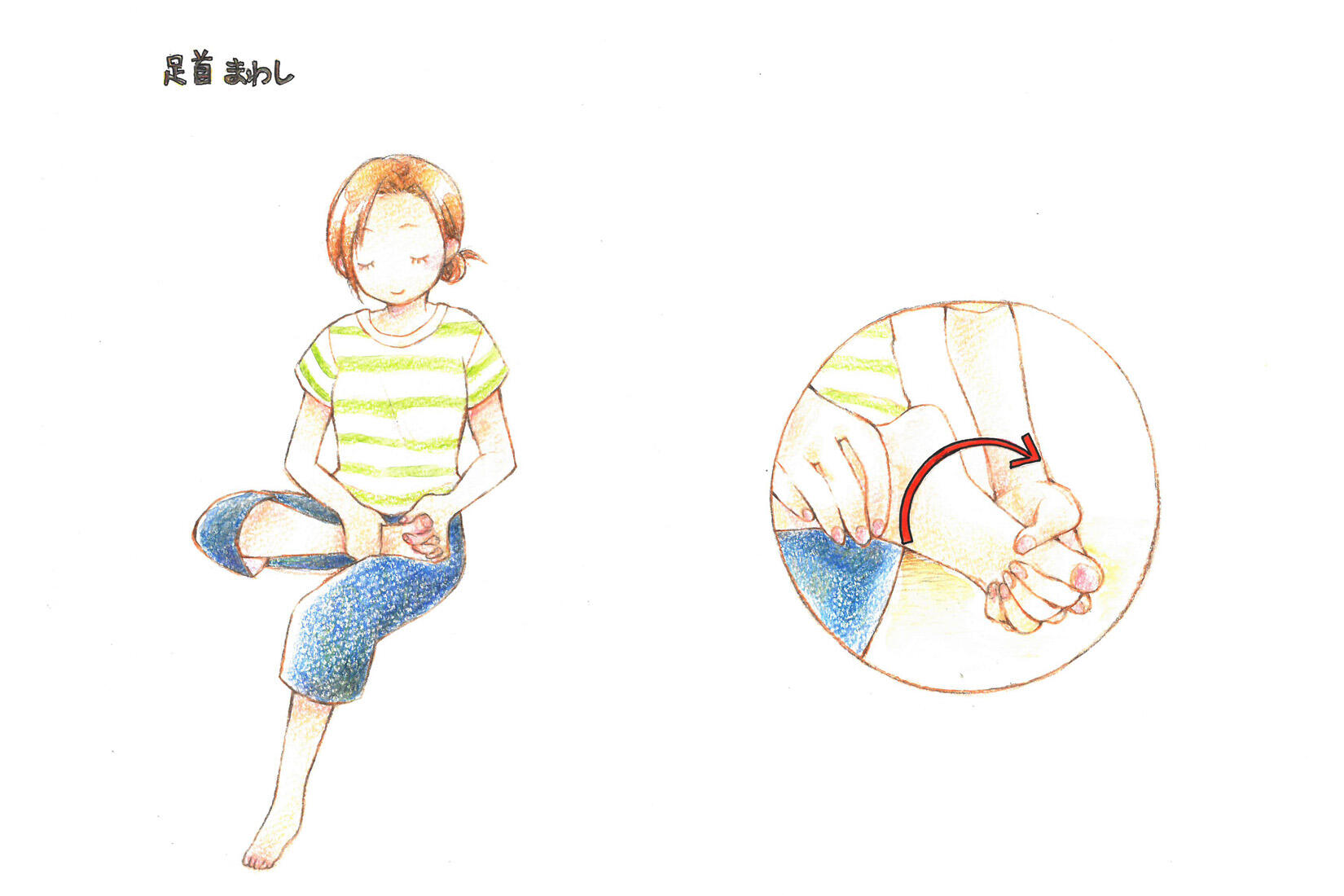

固まった筋肉をほぐす足指ストレッチ

お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うのが効果的です。まず、床に座り、片方の足の指の間に、反対の手の指を組むように入れます。そのまま、足首をゆっくりと大きく回したり、足の指を反らせたり曲げたりして、固まった筋肉や関節を優しくほぐしてあげましょう。

関連記事:足の指の変形の原因は?今日からできるケアの方法も解説 | コラム「足のちえぶくろ」 | ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

まとめ

外反母趾の痛みは、日々の歩き方を見直すことで、その進行を食い止め、症状を和らげることが可能です。「かかとで着地し、足指で蹴り出す」という基本を大切に、今回ご紹介したポイントを意識してみてください。そして、ご自身の足をいたわる靴選びと、簡単なセルフケアを習慣化していきましょう。

〈ケアソク〉は、足指の機能を高め、快適な歩行のためのフットヘルスウェアです。足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下” をぜひお試しください。

●ケアソク〈ととのえる〉の研究開発者インタビュー

「研究を、世の中のために」共同開発者がケアソクに込めた想い

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する五本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠