ランナーが知っておきたい魚の目の対策!予防のエクササイズも紹介

ランニング中やその後に、魚の目(ウオノメ)の痛みで足に違和感を覚えることはありませんか。痛みがひどくなると、思い通りに走れなくなったりトレーニングのモチベーションが下がったりしてしまうこともありますよね。

実は、魚の目ができる背景には、足にかかる負担や靴の選び方など、いくつかの原因が関係しています。

そこで本記事では、ランナー特有の魚の目の痛みを和らげる方法や原因、そして予防法について詳しく解説します。

ランナーのための魚の目に関する基礎知識

ランニングは心身の健康を保つ運動ですが、足に思わぬ負担をかけることもあります。

その1つが「魚の目」です。ここでは、魚の目に関する基礎知識を紹介します。

魚の目とは

魚の目は、皮膚の外側にある角質が部分的に盛り上がる皮膚病の1つです。主に圧迫や摩擦によって皮膚が防御反応を起こし、角質が厚く形成されることで発生します。「鶏眼(けいがん)」とも呼ばれ、大きさは直径5~7mmほどのものが一般的です。

触ると硬く感じられ、中心部分が少し窪んでいることから、さかなの目のように見えます。表面は角質化して滑らかですが、内部には芯のような硬い部分があり、靴にあたると痛むこともあります。特に足の裏や指にできると、歩くたびに痛みを感じることも珍しくありません。

魚の目ができやすい場所

魚の目ができやすいのは、足の裏や足指、指の間、そしてかかとです。ランナーにとっては、靴との摩擦が起こりやすい足指のつけ根部分や小指、薬指の外側が発生しやすい場所です。

圧力のかかり具合によっては、手の指にも魚の目や類似した「タコ」ができることがあります。タコは皮膚の表面が硬くなるだけで痛みを伴わないことが多いですが、魚の目は硬くなった芯が皮膚内部を刺激するため、歩行時に痛みを感じることがあります。

ランナーに魚の目ができる原因

ランニングを習慣にしている方々の中で、足に魚の目ができてしまうことに悩んでいる方も多いでしょう。ランナーに魚の目ができる原因には、主に以下の4つが考えられます。

- 足にあわないシューズの使用

- 走るときのフォーム

- 足裏のアーチの低下

- 履いている靴下の影響

それぞれ、詳しく解説します。

足にあわないシューズの使用

主な原因の1つは、シューズのサイズや形が足に合っていないことです。

シューズのサイズが小さすぎると、特定の部分が圧迫されることで皮膚が硬く厚くなり、魚の目ができる可能性があります。逆に、サイズが大きすぎると足がシューズ内で動いて摩擦が起こり、これも魚の目の原因となります。

シューズのサイズが合っていたとしても、靴紐の締め方が緩いと、魚の目ができることがあるため注意が必要です。足が靴の中で滑って摩擦が増え、魚の目のリスクを高めるためです。きつすぎない程度に一回一回しっかり締め直しましょう。

魚の目を防ぐには、足のサイズと形状に適したシューズを選び、靴紐の締め具合も適切に調整することが重要です。

走るときのフォーム

ランニングフォームも魚の目の原因となる可能性があります。走るときの姿勢として、過度に前傾していたり反り腰になっていると、重心の移動がうまく行われず、一部分に圧が集中して、魚の目のリスクとなります。

足裏のアーチの低下

ランナーに魚の目ができてしまう原因として、足裏のアーチが低下して開張足になっていることがあります。開張足とは、足の指の付け根に広がる横アーチが低下し、足の裏が平らになった状態のことです。

開張足は、魚の目のリスクを高めるだけでなく、さまざまな足のトラブルを引き起こす可能性があります。

足裏には、縦と横にアーチ構造があります。このアーチ構造は、地面からの衝撃を吸収するクッションの役割を果たし、歩行時のバランスを保つためにとても重要です。

しかし、アーチが低下するとクッション機能が不十分となり、足裏の一部に過度な圧がかかり、魚の目が発生しやすくなります。

また、指の付け根に負担がかかりやすくなるため、外反母趾や内反小趾の原因となることもあるため注意が必要です。

履いている靴下の影響

ランナーの魚の目には、意外にも普段履いている靴下も影響を与えます。靴下が大きすぎると摩擦を引き起こし、魚の目の原因となることがあるのです。

魚の目を予防・悪化させないためには、適度なフィット感のある靴下を選ぶことが重要です。

ランナーにおすすめの魚の目対策

ランニングを楽しむためには、魚の目やタコのリスクを最小限に抑えることが重要です。足のトラブルを未然に防ぐためのポイントを4つご紹介します。

- シューズを見直す

- ランニングフォームを見直す

- インソールを活用する

- 靴下を変える

それぞれ、詳しく解説します。

シューズを見直す

ランニングをする際には、適切なシューズがパフォーマンスに影響します。そして、魚の目対策のためにも、シューズを慎重に選ぶことが大切です。

まず、足指が自由に動かせるスペースをつま先に確保できる適切なサイズを選びましょう。同じサイズでもメーカーによって微妙に異なるため、中敷きを出して足を乗せ、かかとを合わせた際に、指先に人差し指1本分あいていることを目安にします。また、正しい靴選びには足囲や足幅も関係するため、シューフィッターのいるお店で計測してもらうことをおすすめします。

ランニングフォームを見直す

ランニング中のフォームを改善することで、足の特定の箇所への負担を減らし、魚の目を予防できます。

理想的なフォームは、肩の力を抜いて背筋を伸ばし、リラックスした状態を保つことです。ランニングの走法にはいろんな種類がありますが、大事なのは足裏全体を使って圧力を分散させることです。

インソールを活用する

魚の目の予防にはランニング時の圧力を分散させることが重要です。足の形状に合ったインソールを用いることで足裏の接地面積が増え、圧力を分散できます。さらにアーチ機能を高めることもできるので、ランニング時の衝撃を軽減することにもつながります。

インソール選びはスポーツ用品店で相談することをおすすめします。

靴下を変える

ランナーが魚の目の対策をするには、足のアーチサポート機能がある靴下や5本指靴下を選んでみてはいかがでしょうか。靴下でアーチをサポートすることで、足の負担が小さくなり、魚の目予防につながります。

アーチサポートは足の形状を正しく整え、ランニングの疲労を和らげる効果もありますよ。そして、5本指ソックスは足の指同士の摩擦を防ぐため、足指間の魚の目に有効です。また、足指でしっかり蹴り出すことで、圧力の分散にも効果が見込めます。

さらに、足の指を自由に動かせることが血行を良くすることにつながり、足全体の健康維持効果も見込めます。素材も通気性の良いものを選ぶと、ムレを防ぎ清潔さを維持できるためおすすめです。

ランナー必見!魚の目を予防するエクササイズ

ランナーが魚の目を予防するために、必要なのは足の筋力を強化するエクササイズです。

足を鍛えることで、アーチ機能を改善し、足指をしっかり使うことで魚の目のリスクが軽減します。エクササイズは開張足の予防にも効果的です。

ここでは、魚の目を予防するエクササイズを2つご紹介します。

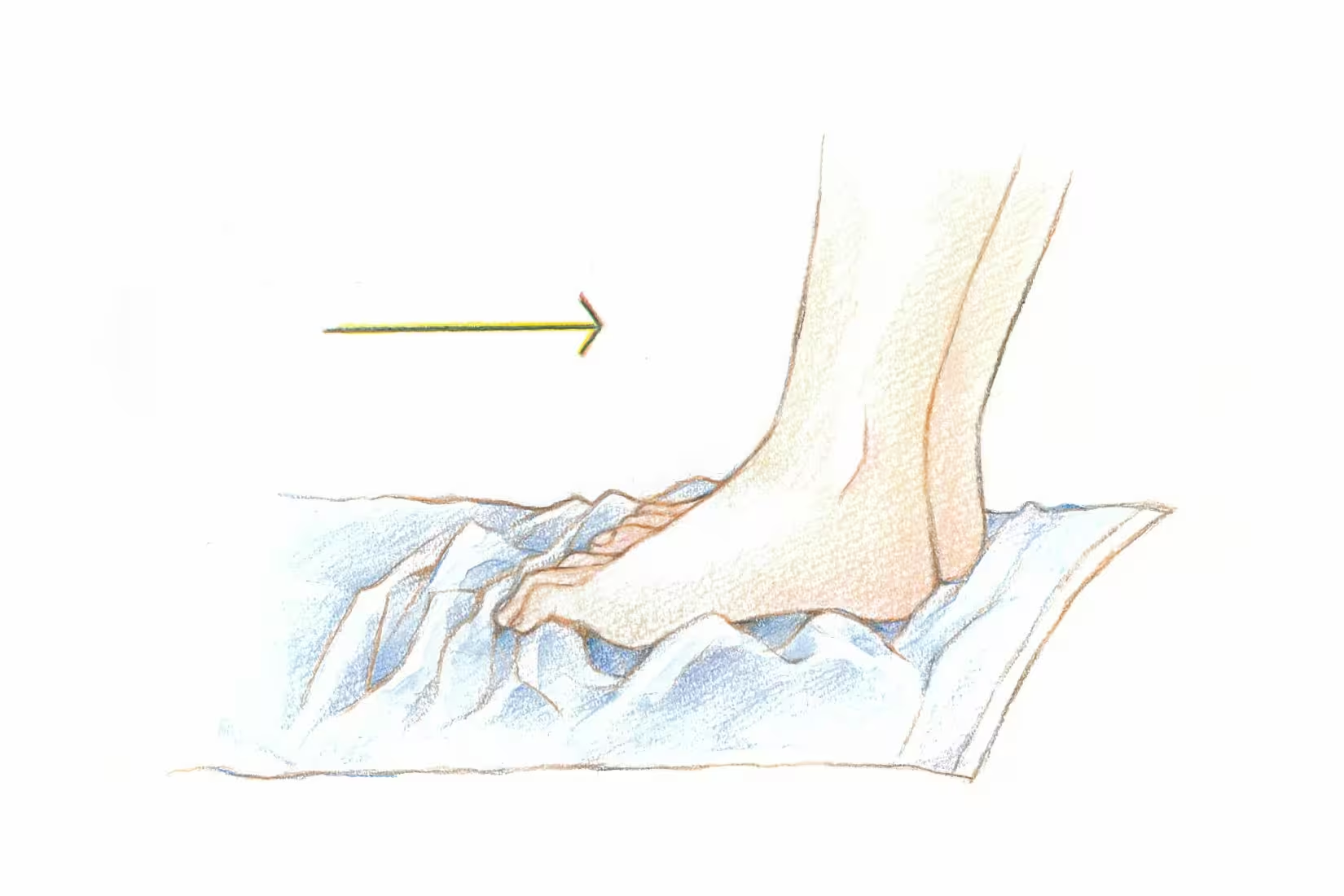

タオルギャザー

足のアーチを鍛えるには、「タオルギャザー」のエクササイズが効果的です。

- 椅子に座り、足の下にタオルを敷きます。

- 足の下に敷いたタオルを足指でかかと側に引き寄せます。

- 両足、10回繰り返しましょう。

このとき、かかとでタオルをしっかり押さえ、足指と足裏を動かしてタオルを引き寄せることを意識しましょう。筋肉が刺激され、足の指の力が鍛えられます。

足裏や足指を鍛えると開張足になりにくくなるため、足の小指にできる魚の目を予防する効果も期待できます。

足指持ち上げトレーニング

足の筋力を向上させるには、足指持ち上げトレーニングが最適です。

- 椅子に座り、足を肩幅に広げます。

- 親指から小指まで足指をすべて使いグー・パーの形を作ります。

- 上記を片足5回ずつ行います。

- 親指を床につけたまま、他の4本の指を持ち上げ、ゆっくり戻します。

- 上記を片足5回ずつ行います。

- 人差し指から小指を床につけたまま、親指を持ち上げます。

- 上記を片足5回ずつ行います。

やりにくさを感じたときには、手でサポートしても構いません。慣れると足指がスムーズに動き、歩行時に地面をしっかり捉える力がつきます。立ち姿勢も改善されるため、おすすめのトレーニングです。

まとめ

ランナーにとって、魚の目はランニング中の不快感や痛みの原因となる厄介な問題です。魚の目の原因として、足に合わないシューズやランニング中の姿勢の崩れ、足裏アーチの低下、そして靴下の選び方が挙げられます。

ランニング用の靴下として、ケアソク〈ととのえる スポーツ〉を取り入れてみませんか。小指と親指が独立した3本指構造の〈ととのえる スポーツ〉は、前足部のクッションが特徴で、蹴り出しに荷重がかかる前足部の魚の目の緩和に役立ちます。本記事で紹介した方法とともに、ケアソクの〈ととのえる スポーツ〉を取り入れて、魚の目の予防や改善を図りましょう。

●トレーニングや競技の質を高める

→ケアソク〈ととのえる〉スポーツはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠