「外反母趾」に悩むランナー必見!原因と対策を解説

ランニングの間や運動後に、外反母趾が痛み出して困った経験はありませんか。痛みが続くと、トレーニングの計画が崩れたり大好きなランニングを楽しむ時間が減ってしまうこともあるでしょう。

外反母趾で足が痛むのには、足の使い方や靴選びなど、いくつかの原因が関係しています。

そこで本記事では、ランナーに向けて外反母趾の痛みを和らげる方法や原因を詳しく解説します。外反母趾の対策法やトレーニング、マッサージ法も紹介しますので、ぜひご覧ください。

ランナーが知っておきたい「外反母趾」とは

「外反母趾」は、パフォーマンスの低下やケガのリスクを高める可能性があります。ここでは、ランナーが知っておくべき外反母趾の基礎知識と、ランニングとの関係について解説します。

外反母趾とは

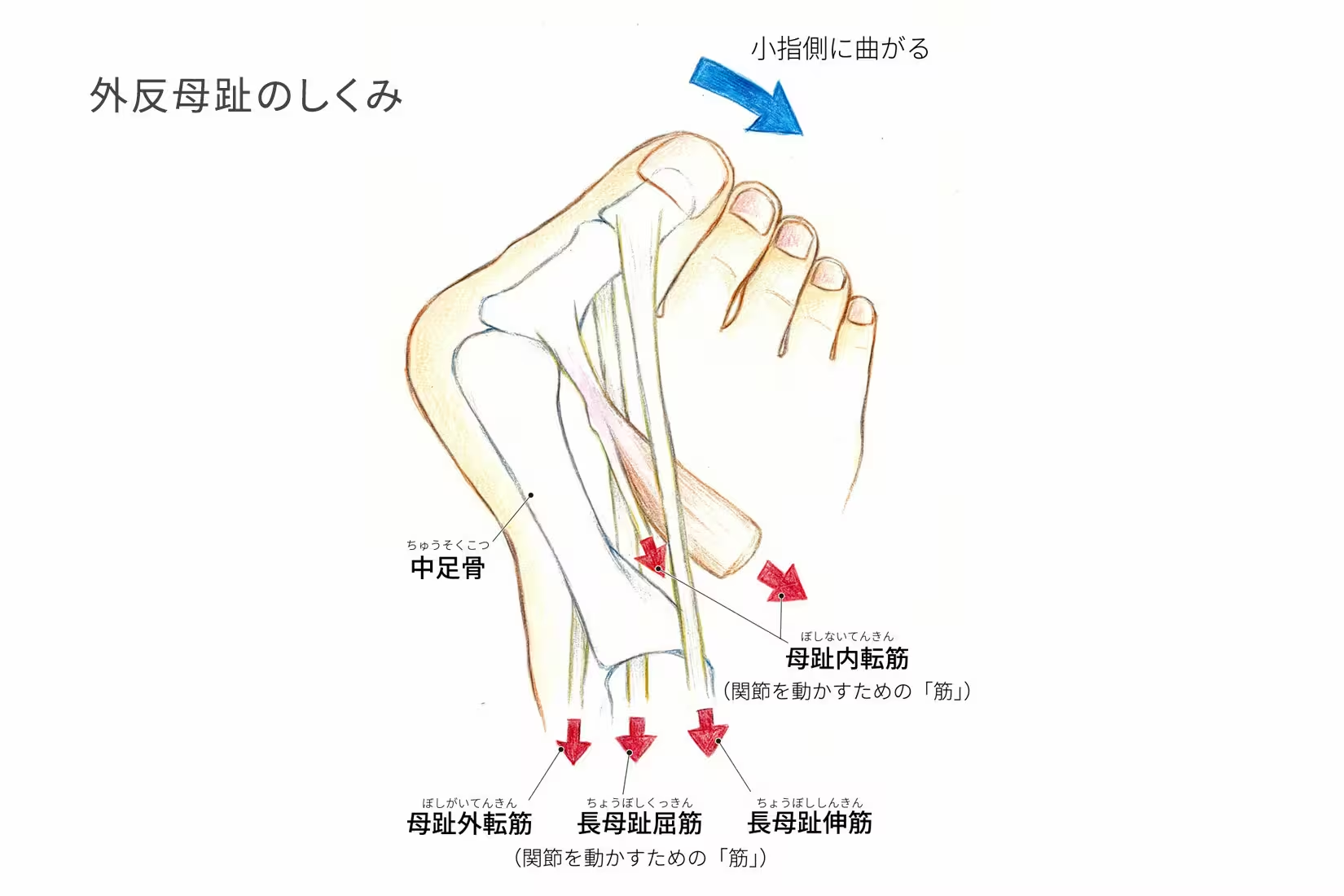

外反母趾(外反拇趾)とは、足指の付け根部分が幅広となり(開張足)、足の親指の関節が小指側に曲がってしまう状態をいいます。足が変形することで、親指の付け根が靴に当たりやすくなるため、靴擦れや痛みが生じやすくなります。

また、曲がった親指が人差し指に重なり、タコや魚の目ができることも少なくありません。初期段階では自覚症状のあまりない外反母趾ですが、進行すると歩くだけでも痛みが走るようになり、日常生活に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。

重症化すると、手術が必要になる場合もあるため、早めに気づいて適切に対策することが重要です。

外反母趾とランニングの関係

ランニングは、足に大きな負担がかかる運動です。そのため、外反母趾を進行させてしまうことがあります。特に、足のアーチが低い扁平足気味の人は注意が必要です。足のアーチが崩れると、着地の際に足の内側へ過剰な力がかかり、外反母趾を悪化させる原因となってしまいます。

外反母趾を抱えたままランニングを続けると、痛みによって本来のパフォーマンスを発揮できないばかりか、体のバランスが崩れて腰や膝など他の部位に負担をかけてしまう可能性もあります。

もし、ランニング中に足の親指の付け根に痛みを感じたら、無理をせずに整形外科を受診しましょう。専門医の診断のもと、適切な治療やアドバイスを受けることが大切です。

ランナーが外反母趾になる原因

ランナーやスポーツ選手にとって、外反母趾は悩ましい問題です。外反母趾は、足の親指が外側に曲がり、痛みや変形を引き起こすことから、パフォーマンスにも悪影響を与える場合があります。

外反母趾の発症の主な原因は、以下の2つです。

- 足にあわないシューズを履いている

- 足裏のアーチが低下している

それぞれ、詳しく解説します。

足にあわないシューズを履いている

ランニングにおいて、シューズ選びは非常に重要です。特に足に適合しないスパイクやトレーニングシューズ、ランニングシューズを使用すると、外反母趾など足のトラブルが発生するリスクが高まります。

成長期の選手においては、特に足にあったシューズを選ぶことが重要です。さらに、長距離やスピードを求めるランニングでは、関節や筋肉に負担がかかりやすいためトレーニング内容にあったシューズを選ぶ必要があります。

足の形状や走り方に合ったシューズを選ぶことで、快適に走ることができ、パフォーマンスの向上にも役立つでしょう。

足裏のアーチが低下している

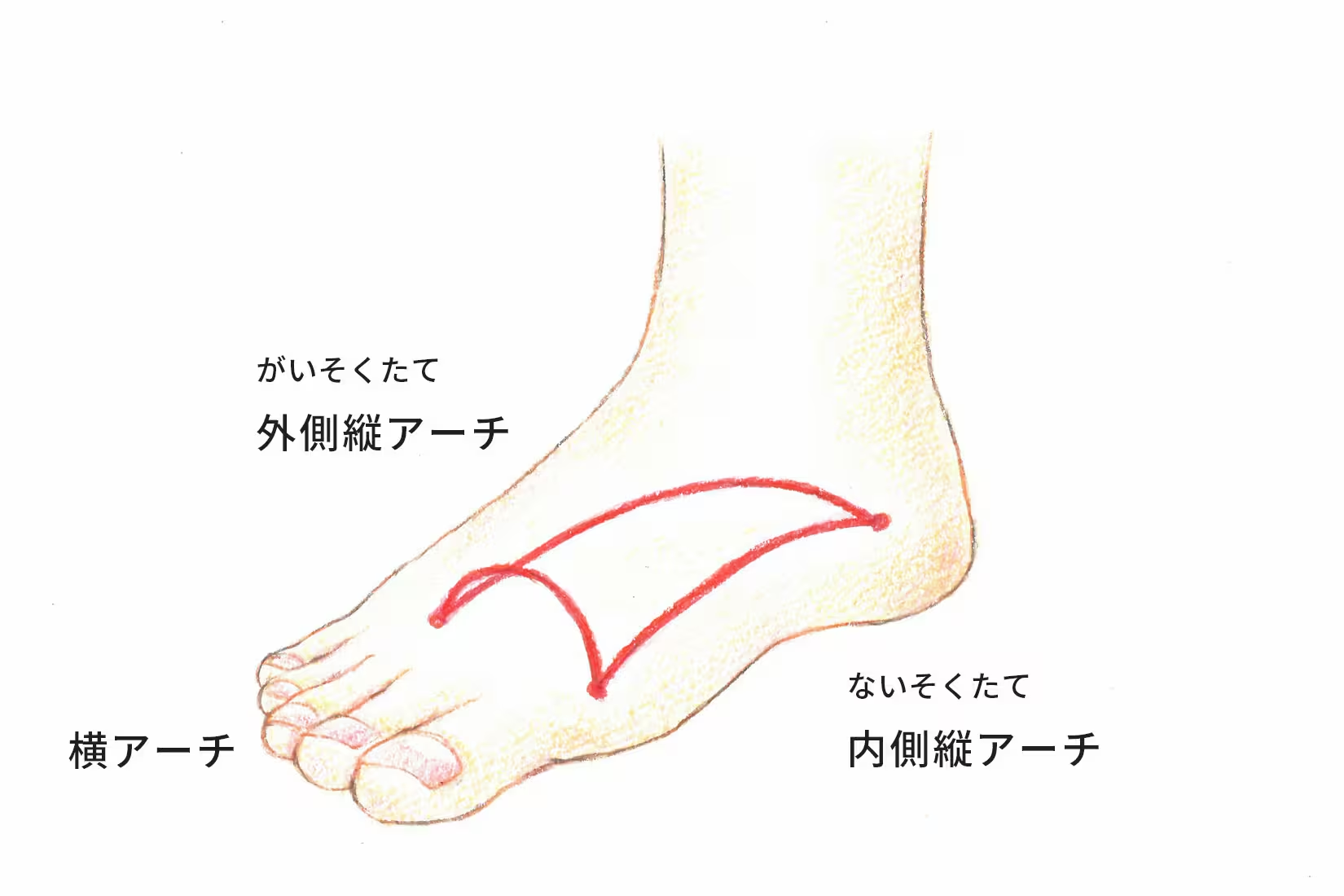

足裏のアーチの低下も、ランナーの外反母趾の原因の1つです。本来、人間の足裏は、縦と横にアーチのある構造をしていて、歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。

しかし、長時間のランニングや過度な負荷、不適切なシューズの使用などによってアーチが下がると、扁平足や開張足になる可能性があるのです。

扁平足とは土踏まずの縦のアーチが低下した状態、開張足は足の付け根の横アーチが低下し、足幅が広がった状態です。アーチ構造が崩れると、足の骨格バランスが崩れ、歩行時に親指側にかかる負担が大きくなります。

その結果、親指の付け根の関節が内側に曲がり、突出して外反母趾になってしまうことも珍しくありません。外反母趾は見た目の問題だけでなく、痛みを伴ったり、歩行時の負担が増すなど日常生活に支障をきたす場合もあるため、注意が必要です。

アーチ構造の低下を防ぐには、足裏の筋肉を鍛え、足の指を積極的に動かしましょう。

ランナーのための外反母趾対策法

外反母趾を改善するには、足への負担を軽減することが重要です。特にランナーは、日頃から足に大きな負担がかかっているため、外反母趾対策は必須と言えるでしょう。

外反母趾に悩むランナーに向けて、効果的な対策方法を2つご紹介します。

- 足にフィットする靴を履く

- アーチサポート機能のある靴下を履く

それぞれ、詳しく解説します。

足にフィットする靴を履く

外反母趾の改善には、足のサイズに合った靴を選ぶことから始めましょう。

小さすぎる靴はもちろんのこと、大きすぎる靴も足への負担を増大させてしまいます。靴の中で足が滑り、余計な力がかかってしまうためです。自分の足長・足幅に合った靴を選び、かかとをしっかり合わせて履くことを意識してみましょう。

また、靴紐をきちんと締め、足が靴の中でずれないようにすることもポイントです。特に、外反母趾の方で足に痛みがあると幅広の靴を選びがちですが、かえって逆効果になる可能性があります。

シューフィッターのいる靴屋で足のサイズを計測してもらい、自分に合った靴を選ぶことをおすすめします。

アーチサポート機能のある靴下を履く

外反母趾対策には、アーチサポート機能を持つ靴下も有効です。

横アーチが低下すると足幅が広がり、外反母趾の悪化につながることがあります。アーチサポート機能付きの靴下は、この横アーチを支え、足裏から安定感を高める効果が期待できます。日頃から着用して、外反母趾の対策をしましょう。

ランナー向け!外反母趾予防トレーニング&マッサージ

最後に、外反母趾を予防するための効果的なトレーニングとマッサージを3つご紹介します。

- 足指のグーパー運動

- 足裏ほぐし

- かかと上げ下げ運動

それぞれについて、詳しく解説します。

足指のグーパー運動

外反母趾の改善には、足指の柔軟性が重要です。この運動は、足指全体を意識して動かすことで、硬くなった関節を柔らかくする効果が期待できます。

- リラックスした状態で椅子に座ります。

- 足の指をすべて曲げ、ぎゅっと握りこむように「グー」の形を作ります。

- 足の指をできるだけ大きく広げて「パー」の形を作ります。

- 「グー」「パー」とゆっくりと繰り返しながら、20~30回ほど行いましょう。

入浴後など、体が温まっている時に行うとより効果的です。最初はうまく動かせなくても、継続することでスムーズに動かせるようになりますよ。

足裏ほぐし

外反母趾になると、足裏の筋肉が緊張してしまうことがあります。筋肉の緊張を和らげ、血行を促すためにも、マッサージでしっかりとほぐしましょう。

- 前足部にある母趾内転筋(ぼしないてんきん)と呼ばれる筋肉を指でほぐします。

- 両手の親指を使い、縦方向に指で優しく圧をかけながらマッサージします。

- 次は、横90度の角度からマッサージします。

- 足裏全体が温まるまで、5分ほどかけて行いましょう。

- もう片方の足裏もほぐします。

お風呂上がりや寝る前に行うのがおすすめです。

かかと上げ下げ運動

ふくらはぎの筋肉を強化することで、足のアーチを支え、外反母趾予防に効果が期待できます。

- 壁や椅子の背もたれに軽く手を添えて、足を肩幅に開いて立ちます。

- かかとをゆっくりと上げ、つま先立ちになります。

- 数秒間キープした後、ゆっくりとかかとを床に戻します。

- この動作を20回程度繰り返します。

かかとを上げる際、指の付け根からしっかりと曲げることを意識しましょう。朝・昼・夜など、こまめに行うのがおすすめです。

また、足の変形や痛みがある場合は、無理に運動を行うと悪化させてしまう可能性があります。痛みが強い場合は運動を中止し、医師に相談するようにしましょう。

まとめ

本記事では、ランナーが知っておくべき外反母趾の原因と対策をわかりやすく解説しました。

外反母趾の初期段階の症状は、生活の工夫によって改善が見込めることがあります。本記事で紹介したトレーニングやマッサージを実践してみてください。

また、普段よく履く靴や靴下を見直すことも効果的です。足裏のアーチサポート機能がある靴下ケアソク〈ととのえる〉シリーズ、特にランニングにもおすすめの〈ととのえる スポーツ〉をぜひお試しください。

●足から身体をサポートする新発想の靴下

→ケアソク〈ととのえる〉スポーツはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠