親指だけの浮き指は要注意!原因と身体への悪影響、簡単改善ストレッチを解説

立った状態でご自身の足を見てみてください。足の親指が地面に接地せず、反り返るように浮いていませんか。その状態は「浮き指」と呼ばれ、放置は禁物です。

「親指が浮いているだけ」と軽く考えがちですが、姿勢や歩行の重心バランスを崩し、肩こりや首こり、外反母趾といった不調を引き起こす可能性があります。この記事では、親指が浮いてしまう原因と身体への悪影響、そして自宅で始められる簡単な改善方法を詳しく解説します。

この記事の目次

親指だけ浮いてる?まずは浮き指セルフチェック

ご自身の足が浮き指かどうか、まずは簡単なチェックで確認してみましょう。チェックの際に前傾姿勢になると足指に力が入ってしまうため、別の方にご協力いただくことをおすすめします。

- 指圧チェック:楽に立った状態で、他の人に足の親指を上から軽く押してもらいます。この時、押されないと指が床につかないようであれば、浮き指の可能性が高いです。

- 下敷きチェック:薄い下敷きや紙などを、立った状態の足の親指の下に差し込んでみてください。もし何の抵抗もなくスッと入ってしまうようであれば、親指が地面に接地していない証拠です。

これらのチェックに当てはまる項目があれば、あなたの親指は浮き指の状態にあると考えられます。

浮き指とは?なぜ親指だけが浮いてしまうのか

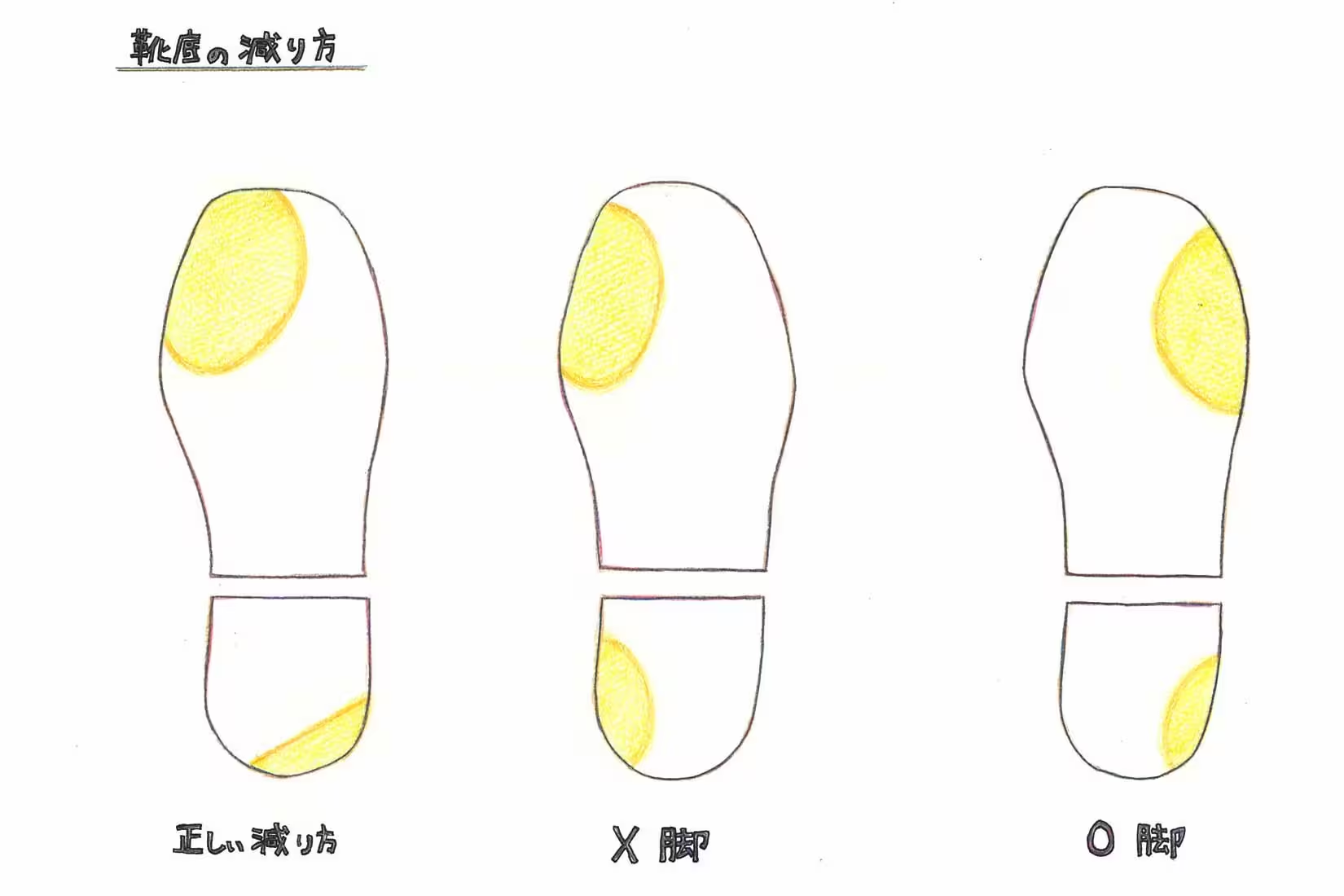

浮き指とは、その名の通り、立った時や歩行時に足の指が地面に接地せず、浮き上がってしまっている状態を指します。親指は歩行の最後に地面を力強く蹴り出す役割を持っています。親指が浮いてしまうということは普段のなかで親指で十分に蹴り出していないことで、親指の筋力が落ちていることも考えられます。その理由として、外側重心となり、歩行時の正しい重心移動ができていないことが原因かもしれません。 ご自身の履いている靴底をチェックしてみましょう。親指が蹴り出せていれば、親指の付け根部分の靴底が削れています。外側が多く削れている場合は注意が必要です。

【関連記事】浮き指の原因は?困った時の対処方法もあわせて解説|コラム「足のちえぶくろ」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

親指の浮き指が引き起こす悪影響

「たかが指が浮いているだけ」と侮ってはいけません。身体の土台である足指が機能しないことで様々な悪影響を及ぼします。

肩こり・首こり・頭痛

親指が使えないと、立位や歩行時の重心が後ろがちになり、身体は無意識にバランスを取ろうとします。その結果、上半身に余計な力が入り、首や肩周りの筋肉が緊張しやすい状態になります。この慢性的な緊張が、改善しにくい肩こりや首こりを引き起こす原因となるのです。

外反母趾や足裏のタコ

親指が浮いた状態では、歩行時に本来の蹴り出しができないため、母趾球に過度な負担がかかります。外反母趾の原因は多因子性であり、主に遺伝的要因、靴の選択、足のアーチ構造の問題などが組み合わさって発症します。また、母趾球に過度な圧力がかかることで、その部分の皮膚が角質化して硬くなり、痛みを伴う「タコ」や「魚の目」ができやすくなります。

【関連記事】外反母趾かな?と思ったときの見分け方!セルフチェック方法を解説|コラム「足のちえぶくろ」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

姿勢の悪化と下半身太り

かかと重心で不安定な身体を支えるため、バランスを取ろうとして、骨盤が後ろに傾いた「猫背」の姿勢につながります。また、足指を正しく使わない歩き方は、ふくらはぎやすねの筋肉を過剰に使わせる一方、お尻や太ももの裏側の筋肉が衰えやすくなります。これが、下半身太りの一因となることもあります。

なぜなるの?浮き指になる主な原因

そもそも、浮き指はなぜなるのでしょうか?

浮き指は、先天的なものではなく、多くの場合、日常生活の習慣によって引き起こされます。

足に合わない靴の着用

サイズの大きすぎる靴を履いていると、靴の中で足が前に滑らないように無意識に足の指にぎゅっと力を入れ、脱げないように踏ん張る癖がついてしまいます。

また、先端の細い靴やヒールの高い靴は、指先を圧迫し正しい指の動きを妨げます。このような靴を日常的に履いていることが、浮き指や指の変形の原因となります。

【関連記事】:ハンマートウ(ハンマートゥ)とは?症状や原因など靴下選びのコツを解説 | コラム「足のちえぶくろ」 | ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

足指を使わない「ペタペタ歩き」

現代の環境は昔のように裸足で歩くことが少なく、靴下で足を覆い靴を履いてしまうため、足指を使わない「ペタペタ歩き」を助長してしまいます。指で地面を蹴り出すことをせず、足裏全体で着地するような「ペタペタ歩き」が癖になると、足指の筋肉はどんどん衰えていきます。

運動不足による足裏の筋力低下

歩く機会が減ったり、運動習慣がなかったりすると、足底のアーチを支える筋肉や、指を動かす筋肉が全体的に低下します。筋肉が衰えることで、指を地面に押し付ける力が弱まり、浮き指に繋がります。

自宅で簡単!親指の浮き指改善トレーニング

浮き指は、足指を正しく使えるように関連する筋肉を鍛え、柔軟性を取り戻すことで改善が期待できます。

足指グーパー運動

足指全体の血行を促進し、指を動かす筋肉を目覚めさせる基本的な運動です。

- 椅子に座るか、床に座って足を伸ばします。

- 足の指を、手の指と同じように、思い切り「グー」の形に握りしめます。

- 次に、指と指の間を大きく広げるように「パー」の形にします。親指を特に意識して外側に開きましょう。5秒キープします。これを10回程度繰り返します。

親指押しストレッチ

硬くなってしまった親指の筋肉をほぐし、地面に向ける動きを体に覚えさせるストレッチです。

- 床に座り、片方の膝を立てて、その足の裏を自分の方に向けます。

- 手の親指を使って、足の親指をゆっくりと下に(足の裏側へ)押し曲げます。

- 次に、親指の付け根の関節を下に曲げ、5秒キープ。

足指がほぐれたら、指の上げ下ろしにも挑戦してみましょう。

足指を床につけ、まず親指だけを上げて下ろします。次に親指だけを床につけたまま他の指を上げてみましょう。左右10回ずつやってみてください。

日常生活でできる浮き指の予防と対策

トレーニングと並行して、普段の生活習慣を見直すことも、浮き指の改善・予防には不可欠です。

正しい靴選びのポイント

靴を選ぶ際は、かかとがしっかりとホールドされ、つま先には人差し指1本分程度の「捨て寸」と呼ばれる余裕があるものを選びましょう。靴の中で指が自由に動かせるかどうかが重要です。また、靴紐やベルトは、毎回しっかりと締め直して、足が靴の中で動かないようにすることが大切です。

インソールの活用

足裏のアーチをサポートする機能のあるインソール(中敷き)を使用するのも効果的です。特に、指の付け根部分が少し盛り上がっている「中足骨パッド」付きのインソールは、足の横アーチを支え、指が地面に接地しやすくなるのを助けてくれます。

正しい歩き方を意識する

歩く際は、「かかとから着地し、最後に指全体でしっかり蹴り出す」ということを意識しましょう。これを意識するだけで、自然と足指を使う癖がつき、浮き指の改善に繋がります。

機能性のある靴下を取り入れる

親指だけが浮いてしまう浮き指の改善には、適切な靴下選びが重要な役割を果たします。例えば足指を正しい位置にととのえる機能性靴下なら、親指の接地をサポートし、足裏全体でバランスを取れるようになります。

【関連記事】商品情報「ととのえる」|ケアソク(CARE:SOKU)|株式会社山忠

まとめ:足元を見直し、全身の健康を取り戻そう

親指だけの浮き指は、単なる足の癖ではなく、身体の重心バランスを崩す不調のサインです。しかし、その多くは生活習慣に原因があり、日々のセルフケアで改善することが十分に可能です。

今回ご紹介したトレーニングや対策を毎日の生活に少しずつ取り入れて、身体の土台である足元から健康を見直してみませんか。しっかりと地面を捉える力強い足指を取り戻し、不調のない快適な毎日を目指しましょう。

ケアソク〈ととのえる〉のインナー5本指構造は足指を使った歩行をサポートするフットヘルスウェアです。 足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下” をぜひお試しください。

●ケアソク〈ととのえる〉の研究開発者インタビュー

「研究を、世の中のために」共同開発者がケアソクに込めた想い

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する五本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠