外反母趾かな?と思ったときの見分け方!セルフチェック方法を解説

足の親指の付け根にいつもと違う感覚があり、外反母趾になっているかもと悩む人は少なくありません。

「外反母趾の見分け方は?」「他の病気の可能性はある?」という疑問を持つ人もいるでしょう。そこで今回の記事では、外反母趾のセルフチェック方法を解説していきます。また、他の病気との見分け方と外反母趾を予防する方法も解説しますので、是非参考にしてください。

外反母趾の見分け方!セルフチェックしてみよう

自分の足が外反母趾になっているか疑問に思ったら、まずはセルフチェックしてみましょう。ここでは、外反母趾とはなにかと、チェック方法、外反母趾で起こる症状について詳しく解説します。

外反母趾とは?

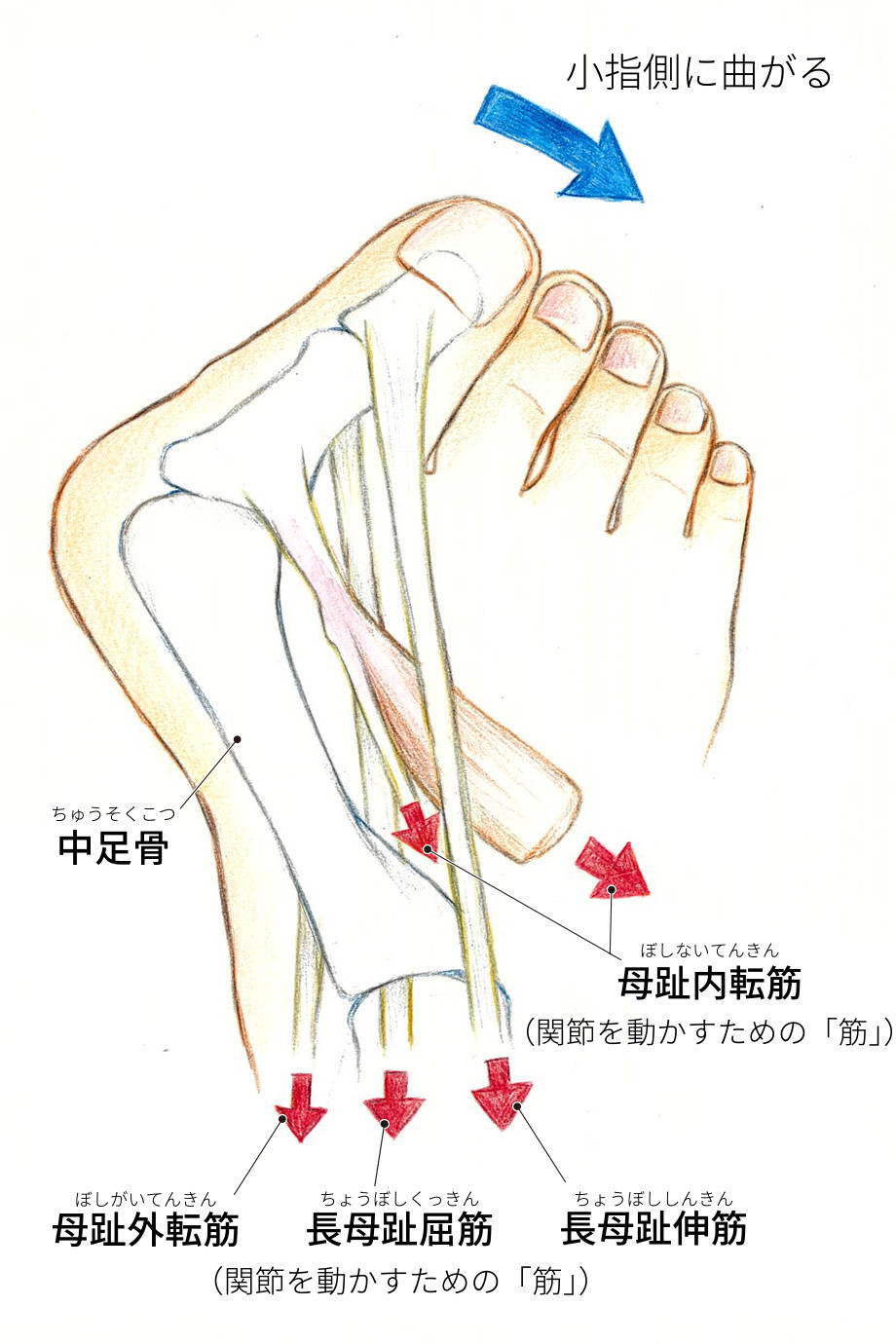

外反母趾とは、足の親指の付け根の関節が平仮名の「く」の字のように曲がっている状態の足のことです。

足の横アーチが崩れて足幅が広がる開張足(かいちょうそく)となっている場合が多く、すると親指の関節が間違った方向に引っ張られ外反母趾になっていきます。親指の関節が小指側に曲がることで、親指の付け根が外側に突出し、靴に当たって炎症を起こすことがあります(バニオン)。症状が進むと、靴を履いていなくても痛むことも珍しくありません。

チェック方法は?

自分の足が外反母趾になっているかな?と思ったら、以下のような足の変形があるかを確認してみましょう。

- 親指の先が、小指の方向を向いている

- 親指の付け根が、靴にあたって痛む

また、見た目や明確な痛みがなくても、以下のような症状がある人はご自身の足の様子を注意深く観察してみてください。

- 足指がちぢこまっている

- 足の裏の、指の付け根周辺にタコができやすい

- 靴を脱ぐと、親指や小指の外側が赤くなっている

ただし、あくまでもここで紹介しているのは、セルフチェックの方法です。整形外科などの医療機関ではレントゲンを撮って診断が行われますので、不安に思う方は医療機関を受診しましょう。

どんな症状が出る?

外反母趾になっても、自覚症状がない人は珍しくありません。しかし、放置していると関節が脱臼するなど重症になることもあるため、注意が必要です。

外反母趾が起こることで、歩いているときや立っているときのバランスが崩れ、全身に不調を引き起こすことも少なくありません。頭痛や肩こり、腰痛などの原因が、実は足の変形にあったというケースも考えられます。

外反母趾に似た疾患は?見分け方とともに紹介

外反母趾かな?と思ったけれど、症状をチェックしてみると違ったということもあります。外反母趾と間違えやすい疾患には、以下3つがあります。

- 強剛母趾

- 痛風

- 母趾種子骨障害

ここでは、これらの疾患の特徴と外反母趾との見分け方をみていきましょう。しかし、あくまでもここで紹介するのは考えられる症状のみです。痛みが強い場合は、自己判断せずに病院で診断を受けることをおすすめします。

強剛母趾

外反母趾と間違えやすい状態の1つが、強剛母指(きょうごうぼし)です。強剛母趾は、母趾の付け根が腫れて痛みが出る疾患です。外反母趾と同様に、足の骨格構造の歪みで起こります。

親指の付け根に痛みが出るのは外反母趾と同じですが、親指が小指側に向かって曲がることはありません。強剛母指では、親指の付け根の関節の背側(はいそく=甲側)に痛みが出ます。

痛風

外反母趾と見分けがつきにくい疾患には、痛風もあります。痛風は、高尿酸血症により血液中に含まれる尿酸という成分が、結晶化して足の関節などに激しい痛みを起こす疾患です。

痛風の初期症状には、足の付け根に発作が起きるケースが多く見られます。赤く腫れ、風が吹いただけで痛むといわれるほど、激しい痛みが起こります。外反母趾も腫れや赤みを帯びることもありますが、痛風は母趾の変形を伴わず、親指の付け根に局所的に現れるのが特徴です。

母趾種子骨障害

外反母趾と判別がつきにくい他の例では、母趾種子骨障害(ぼししゅしこつしょうがい)もあります。母趾種子骨障害とは、歩行やランニング時の踏み返し動作が多い人にみられる障害です。

母趾種子骨障害では、親指の付け根の裏側が痛んだり腫れたりします。しびれたような感覚があることもあるでしょう。親指の付け根が痛むのは外反母趾と同じですが、外反母趾は親指の付け根の側面、母趾種子骨障害では親指の付け根の裏側と、痛む場所が違います。

外反母趾の治し方は?見分け方を知ったあとの改善方法

外反母趾でも痛みが伴わない場合は、ストレッチや日常生活の工夫で改善が期待できます。改善するには、以下の方法を試してみてください。

- 足のグーパー運動をする

- ストレッチをする

- 足にあった靴を履く

- 足アーチをサポートする靴下を履く

1つずつ詳しく見ていきましょう。

足のグーパー運動をする

外反母趾を改善するには、足のグーパー運動がおすすめです。足指をすべて使って縮める「グー」と、できる限り指を伸ばす「パー」の動きを繰り返しましょう。丁寧に「グー」「パー」と確認しながら、20~30回ほど指を動かします。

最初はうまくできないかもしれませんが、継続していくことで次第に関節の動きがスムーズになっていきます。入浴中や入浴後など、足が温まり血行がよくなったときに行ってみてください。

マッサージをする

外反母趾かなと思ったら、足裏をほぐすマッサージがおすすめです。外反母趾になると、足底にある母趾内転筋(ぼしないてんきん)という、横方向と斜め方向に走っている筋肉が硬く突っ張った状態になっています。

この足裏の筋肉をほぐし、緊張をほどいていきましょう。

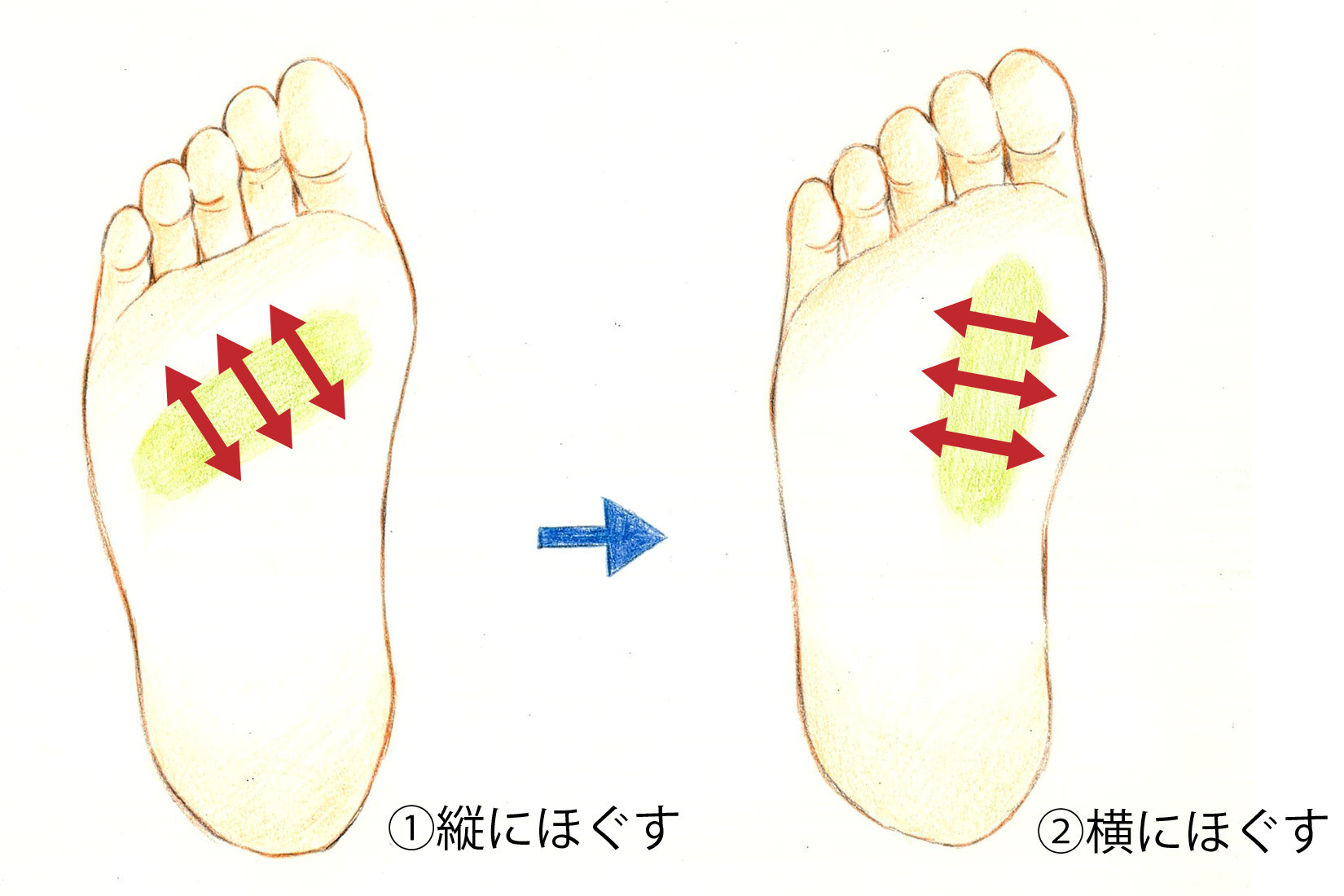

【足裏ほぐし】

筋肉の流れに対して90度の角度から、ぐーっと指でほぐして足の緊張をほどいてあげましょう。

図は右足です。左足も同じように行ってください。

足裏があたたまる程度、行いましょう。マッサージすると心地よく、足裏の疲れもリフレッシュできますよ。お風呂上がりや寝る前など、リラックスできるタイミングで行ってみてください。

関連記事:外反母趾の意外な原因と靴下も含めた予防・緩和策を解説

足にあった靴を履く

外反母趾の改善には、足にあった靴を履くことも重要です。足にあわない靴を履いていると、本来あるべき方向とは違った方向に足指が矯正されてしまいかねません。

例えば、ハイヒールのようにつま先が細い靴を常用していると、足指の変形を起こすことがあります。また、靴の履き方にも注目してみてください。

脱ぎ履きしやすいからと、靴紐をゆるく結んだり、かかとを合わせずに靴を履いていたりすると、足のトラブルを招く原因になってしまいます。

特に、外反母趾などの方は開張足になっていることで、靴と足が当たると痛むため大きめの靴を選びがちです。しかし、幅が広い靴を履くと足の長さが合わない靴を選ぶことになってしまいます。すると、かかとも合わず、パカパカと脱げやすい状態が出来上がってしまうのです。

1日のなかで1番長く使う靴は、自分の足の大きさにあった靴を選び、かかとを合わせて履くことを意識しましょう。

また、靴選びにはシューフィッターのいる靴屋でアドバイスを受けることをおすすめします。

アーチをサポートする靴下を履く

外反母趾の緩和には、アーチサポート機能のあるソックスもおすすめです。外反母趾の原因の1つとして考えられているのが開張足です。開張足になると、足アーチの横アーチが低下してしまうため、足幅が広がってしまいます。

ケアソク〈ととのえる〉には、独自の設計で横アーチをサポートする機能があります。日中、仕事でパンプスや革靴を履かなければならない人も、休日には足の健康を考えて作られたソックスを選んでみてはいかがでしょうか。自宅で足を休めるときにも、足にあった靴下の使用をおすすめします。

まとめ

今回の記事では、外反母趾のセルフチェック方法と、似た疾患との見分け方を紹介しました。外反母趾かなと思ったら、まずは本記事で紹介した方法でセルフチェックしてみてください。

また、外反母趾の初期症状は、日常生活の工夫次第では改善が期待できます。足指のグーパー運動や、足裏のマッサージをしてみてください。1日のうち、履いて過ごす時間が長い靴や靴下を替えてみるのも、効果が見込めます。

ケアソク〈ととのえる〉は、横アーチをサポートし、足指を正しい位置にととのえる五本指靴下です。科学的なエビデンスのあるフットヘルスウェアを、ぜひ試してみてください。

●足のアーチをサポートし、足指を正しい位置に誘導・配置する

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト