「また足が冷たい……」冷え性に悩む看護師のための簡単セルフケア

看護師として働く中で、夜勤や忙しいシフトの合間に冷え性で手足が冷たくなり、つらい思いをしたことはありませんか。

寒い季節には、冷え性の症状が悪化してしまうことがあります。冷えが続くと、体調を崩しやすくなったり、仕事のパフォーマンスに影響が出ることもありますよね。

冷え性には、血行不良や生活習慣など、さまざまな要因が関係しています。そこで、この記事では看護師の方が抱えがちな冷え性の改善方法や原因、予防法について詳しく解説します。

看護師が知っておきたい冷え性の基礎知識

冷え性が原因で「手足が冷えてなかなか眠れない」「体がだるくてやる気が出ない」などの悩みを抱えている方は少なくありません。

放置すると自律神経の乱れや免疫力の低下につながることもあるため、注意が必要です。ここでは、冷え性の基礎知識とよくある症状を解説します。

冷え性とは

多くの看護師が抱える悩みの1つでもある冷え性(冷え症)とは、医療機関の検査などで異常がみられなくても、手足が冷える、足が冷たいなどの症状を感じることをいいます。冷え性はよく聞く言葉ですが、実は医学的にある病名ではありません。あくまでも、「冷えていると自覚している状態」のことを指します。

そもそも体温とはあたたかい血液が体を循環することで保っています。外気温が低くなると毛細血管を収縮させて、体の表面から熱が放散するのを防ぐ働きがあります。そのため特に寒い時期には手足が冷えやすくなるのです。

血液は酸素や栄養を体の隅々まで運び、老廃物を回収する役割を担っています。

そのため、血流が滞ると体に異常をきたす可能性があります。冷えたと感じる状態を我慢せず、適切なケアをして冷え症を改善していきしょう。

冷え性によくある症状

冷え性の代表的な症状には、手足の冷え、寝起きの悪さ、発汗の減少、慢性的な疲労などがあります。

手足の冷えは、末梢血管の収縮が原因で足先まで十分な血液が流れにくく、冷えを感じるといった症状です。特に指先や足先は冷えを感じやすく、温まりにくいこともあるでしょう。

血流が滞ることで体内時計が正常に機能しにくくなり、寝起きが悪くなることも冷え性の症状の1つです。睡眠の質が悪くなると、朝起きてもスッキリせずに疲労感が残ってしまうこともあるでしょう。

さらに、血液循環が滞ると酸素や栄養が全身に十分に行き渡らず、疲労物質が蓄積して慢性的な疲労感を覚える人もいます。十分に休んでも疲れが取れにくく、倦怠感が続くこともあるため、対策は必要です。

看護師は冷え症に悩んでる?原因を解説

看護師は職業柄、冷え症になりやすい要因がいくつかあります。ここでは、看護師が冷え性になる原因について詳しく解説していきます。

- 生活リズムが不規則になっている

- 足の筋力が不足している

- ストレスを抱えている

- 食生活が乱れている

1つずつ、解説します。

生活リズムが不規則になっている

看護師はシフト勤務や夜勤も多いため、生活リズムが乱れがちです。不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、体温調節機能に影響を与えます。

体温は、早朝が最も低く、朝食後に急に上がり、昼過ぎから夕方にかけてゆっくりと上昇するという特徴があります。そして、夜になると再び下がっていくのが一般的です。

しかし、夜勤などで昼夜逆転の生活を送ったり忙しさから朝食を抜いてしまうと、体のリズムが乱れてしまいます。その結果、自律神経のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かず、冷え症になってしまうことがあります。

足の筋力が不足している

運動不足によって足の筋力が不足して、冷え性になることがあります。足の筋力が不足すると、ふくらはぎのポンプ機能が低下して末梢血管まで血液が十分に行き渡らなくなり、冷えを感じやすくなってしまうのです。

立ち仕事や移動が多い看護師の業務は、一見すると身体を動かしているように見えるかもしれません。しかし、筋力や柔軟性を維持する運動とは異なるため、日々の業務だけでは運動不足の解消にはつながらないのです。

ふくらはぎは血液循環において重要な機能を担っているため、足の筋力をつけることは重要です。

ストレスを抱えている

患者様の命と向き合う看護師の仕事は、大きな責任を伴い、強いストレスを感じやすい環境といえます。医師、薬剤師、患者様やそのご家族など、多くの人と関わる中で、さまざまなプレッシャーや緊張感を抱えることも少なくありません。

ストレスを感じると、人は交感神経が優位な状態になります。交感神経が優位になると、血管が収縮し血流が滞るため、冷えを感じやすくなるのです。 また、ストレスによる自律神経の乱れは、冷え性以外にもさまざまな体の不調を引き起こすことがあるため対策が必要です。

食生活が乱れている

多忙な業務の中、食事が不規則になっている看護師も多いのではないでしょうか。食事の時間が不規則になったりコンビニ食や外食に頼っていると、栄養のバランスが偏りがちに。それもまた冷え症が悪化する要因となります。

特に、鉄分やビタミンB群、たんぱく質などが不足すると、エネルギー代謝の効率が下がり、体が冷えやすい状態になってしまいます。また、冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎも、直接的に体を冷やす原因となるため注意しましょう。

看護師必見!冷え性を防ぐ方法

看護師が、忙しい毎日でも実践できる冷え性対策を紹介します。効果的な方法を取り入れ、体を温めて健康を維持しましょう。

- 休憩中に足のむくみを取る

- 飲み物や食べ物に気を配る

- 湯船に浸かる

- 入浴後の足をあたためる

1つずつ、見ていきましょう。

休憩中に足のむくみを取る

冷え性を防ぐには、休憩時間を有効活用して簡単なふくらはぎのストレッチや足のマッサージをおすすめします。こまめなケアで、冷えにくい体作りを目指しましょう。

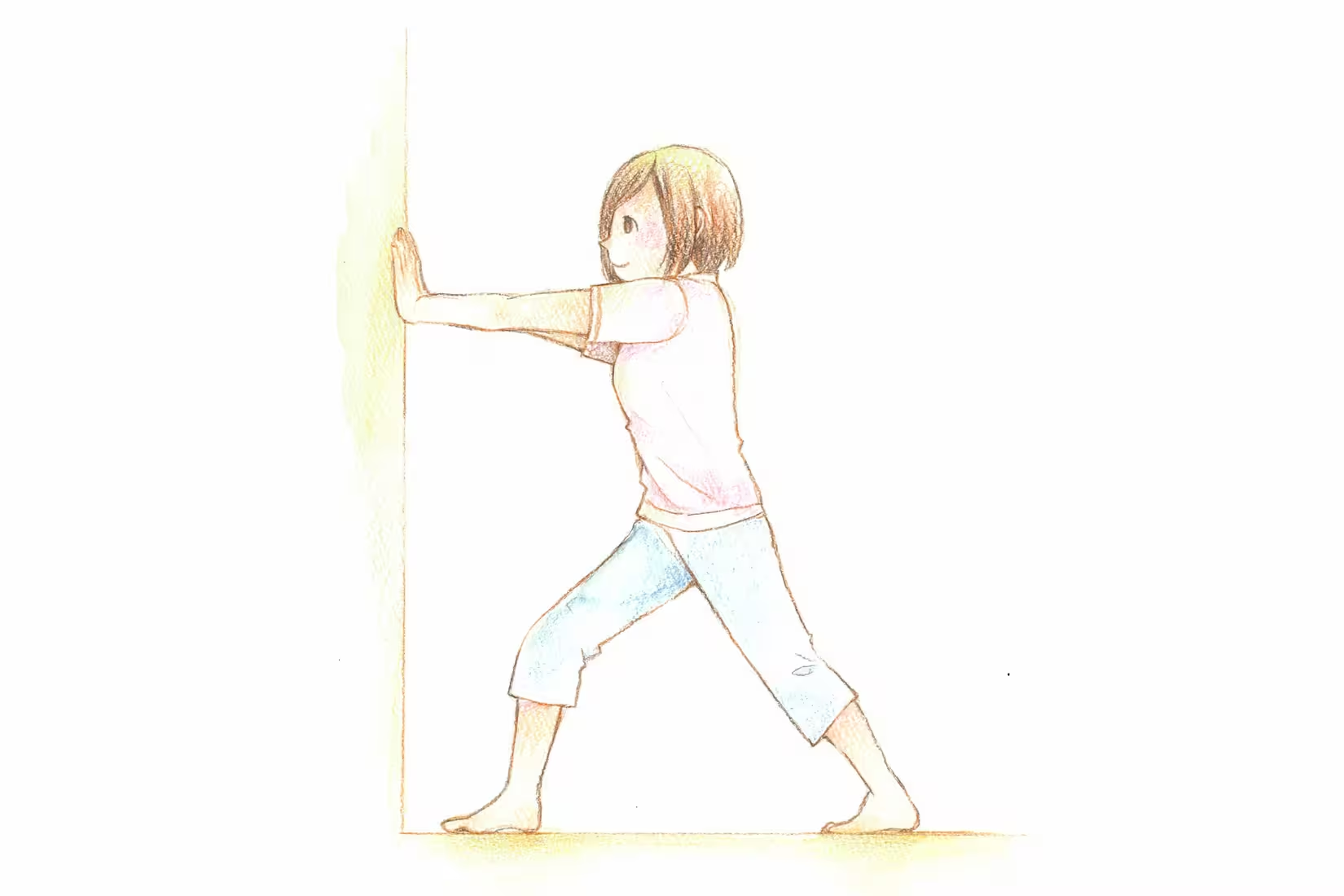

ふくらはぎのストレッチをする

冷え性の改善には、ふくらはぎのストレッチが効果的です。ふくらはぎの筋肉は、足裏の足底筋膜とつながっているため、同時にほぐすことで、足の疲労軽減につながります。

【手順】

- 両足を肩幅に開き、壁や椅子に手をついて体を支えます

- 片方の足を後方に一歩引き、前に残した足の膝を軽く曲げましょう

- 後ろに引いた足のふくらはぎを、ゆっくりと伸ばしてください

- この状態を20~30秒間キープしましょう

- 足を入れ替えて、合計3セット繰り返してください

ふくらはぎは、第二の心臓とも呼ばれ、下半身に滞った血液を心臓に送り返すポンプのような役割を担っています。ふくらはぎの筋肉を柔軟に保つと足全体の血流を促進できますよ。

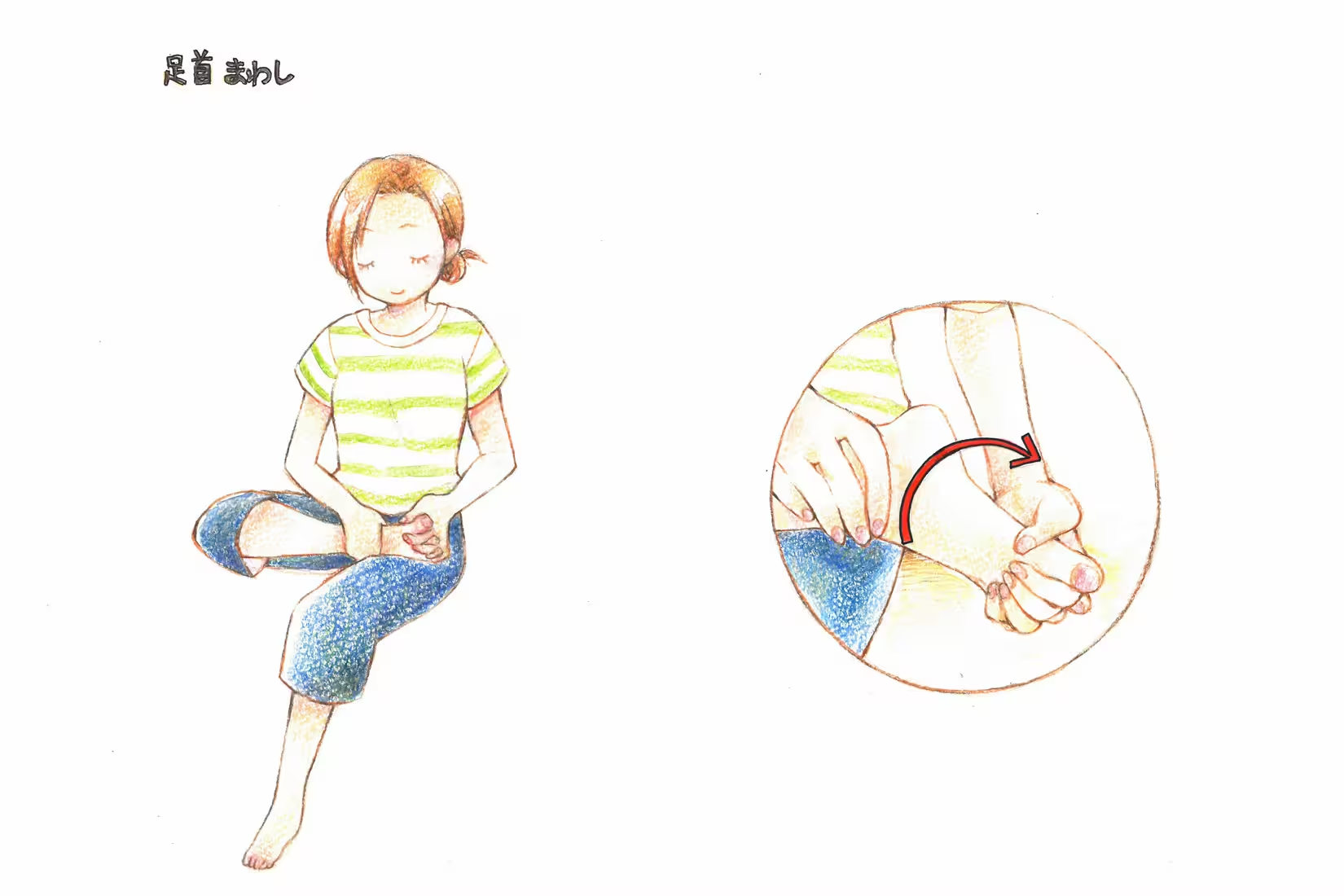

マッサージをする

冷え性を改善するためには、日常的なマッサージと血行促進が重要です。特に足指と足首のマッサージを行うことで筋肉がほぐれ、血行を促すことができます。お風呂上がりに行うとさらに効果的です。

【手順】

- 椅子に座り、片足を太ももの上に乗せます

- 足指を一本ずつ前後に開き、左右にも開きます

- 手をグーにして足裏を優しくたたきましょう

- 右手と左足を握手するように掴み、足首を大きく回します

- 20回ずつ両方向に回し、反対の足も同様に行いましょう

硬くなった筋肉をゆっくりとほぐすことで、疲労回復にもつながります。また、立ち仕事で疲れた足を癒やし、冷えを防ぐ効果が見込めます。

飲み物や食べ物に気を配る

冷え性を改善するには、体を内側から温める食材を意識的に摂取するのが効果的です。しょうが、かぼちゃ、とうがらしなどはおすすめの食材です。

・しょうが

加熱すると、辛味成分ジンゲロールの一部がショウガオールという成分に変化し、体を内側から温める効果が期待できます。しょうがは温かいスープや煮込み料理にぴったり。刻んで加えれば、体の芯から温まります。

・かぼちゃ

ビタミンEが豊富で、血行改善効果が期待できます。血液の流れが滞ると、手足の末端まで血液が届きにくくなり、冷えを感じやすくなります。かぼちゃは、食品の中でもビタミンEの含有量が豊富なことで知られる野菜です。

・とうがらし

カプサイシンという唐辛子に含まれる成分は、血行を促進させ、体温を上昇させる働きがあります。特に、冷えやすい手足などの末端部分の血流を改善してくれるため、冷え性対策に効果が期待できます。ただし、一度に大量に摂取すると胃腸に負担がかかるため、量には注意しましょう。

湯船に浸かる

40度程度の熱すぎないお湯に20分ほどかけてゆっくり入浴することで、身体を芯から温め、冷え性の改善に効果が期待できます。

寒い季節は湯船に浸かる人が多いですが、お湯の温度を高めに設定しがちです。しかし、いきなり熱いお湯に入ると交感神経が優位になり血管を収縮させてしまうため、血流が一時的に悪くなってしまう可能性があります。血圧が上がることも考えられます。また熱いお湯では入浴時間が短くなりがちで、結果的に身体の表面しか温まりません。

冷え改善に効果的なのは、40度程度の熱すぎないお湯に20分ほどかけてゆっくり入浴することです。時間をかけることで気分もリラックスするため、自律神経のバランスを整えることにもつながりますよ。

入浴後の足をあたためる

入浴後、冷えやすい足を温めることで、冷え性の改善が期待できます。

お風呂からあがったあとは、靴下や室内履きを使用して足を冷やさないようにしましょう。入浴後は体が温まっているため、その状態を長続きさせることが大切です。

冷たい床に体温を奪われないよう、靴下や室内履きを活用しましょう。寝る前まで温かさを持続させることで、寝つきも良くなるでしょう。

また、冷え性対策には、ふくらはぎまですっぽり包む長い靴下やレッグウォーマーがおすすめです。ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれるほど、血流の循環に重要な役割を果たしています。ふくらはぎを温めることで血行が良くなり、体全体の冷え性の改善に役立つでしょう。

まとめ

この記事では、看護師の皆さんに向けて、つらい冷え性の原因とセルフケアをご紹介しました。冷え性は、血行不良によって手足などの末端が冷えてしまう状態です。放っておくと、身体のさまざまな不調につながる可能性も。

看護師という仕事柄、不規則な生活リズムや足の筋力不足、ストレス、食生活の乱れなど、冷え性の原因になりやすい環境下に置かれている方が多いかもしれません。

しかし、毎日の生活の中で少し意識を変えるだけで、冷え性を改善することができます。休憩時間に足のむくみを取るマッサージをしたり、温かい飲み物を積極的に摂るなど、できることから始めてみましょう。

また、健康で快適な毎日を過ごすために、ぜひ足冷えを防ぐ靴下ケアソクの〈あたためる〉を取り入れてみませんか?二重パイルの独自構造が冷たい外気を遮断し、足本来の熱を逃しません。冷え性対策をしっかり行い、快適な毎日を手に入れましょう。

●高い保温力で湯あがりのあたたかさをキープ。おやすみ前の足冷えを防ぎます。

→ケアソク〈あたためる〉シリーズはこちら。

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠