ウォーキングでふくらはぎがだるい!足を軽くするマッサージと予防法

ウォーキングの後、ふくらはぎがだるくなって重たく感じることはありませんか。足のだるさが頻繁に起こると、健康のためのウォーキングが楽しめなくなったり、日常生活に影響が出てしまうこともありますよね。

ふくらはぎがだるくなる原因には、筋肉の疲労や血行不良などがあります。そこで本記事では、ウォーキング中や後のふくらはぎのだるさを解消する方法や原因について詳しく解説します。

日常生活でできる簡単な予防法についてもご紹介しますので、ぜひお役立てください。

ウォーキングでふくらはぎがだるい!原因は?

健康のためにと始めたウォーキング、実は、ふくらはぎがだるくなる原因に下記の3つがあります。

- 疲れが溜まっている

- 血行不良が起きている

- シューズが足にあっていない

それぞれについて、詳しく解説します。

疲れが溜まっている

慣れない運動や長時間の歩行が続くと、ふくらはぎなどの筋肉に疲労が蓄積します。特に普段運動不足の人にとっては、足にかかる負担がより顕著に表れるでしょう。

多く歩いた日には、疲労が原因で筋肉に炎症が起こり、筋肉痛を引き起こすことがあります。筋肉痛は運動の翌日や運動したあとに強く感じられることが多いです。

また、緊張状態にある筋肉が過度に収縮し、足がつることもあるでしょう。特に夜間に足がつると、安眠を妨げられ目が覚めてしまうこともあります。

筋肉痛や足のつりは、体が疲れているサインですので、ストレッチなど適切なケアをしましょう。

血行不良が起きている

ふくらはぎのだるさは、実は筋肉の疲労が原因かもしれません。筋肉に疲労が蓄積すると、硬くなった筋肉が血管を圧迫して、血流が滞ります。その結果、血液によって運ばれる酸素や栄養が行き渡りにくくなるため、ふくらはぎのだるさや重みにつながります。

さらに、血流が悪くなると、全身の代謝機能や筋肉の柔軟性が低下し、怪我をするリスクが高まることも。また、疲労物質である老廃物が蓄積しやすくなり、疲労回復を遅らせてしまうリスクも高まります。

血流を良くするための温めやストレッチ、マッサージなどが効果的です。自分でふくらはぎを優しくマッサージすることで、血液の循環を助け、筋肉の硬直を和らげることができます。

シューズが足にあっていない

ウォーキングに適していないシューズを履いていると、足や膝への負担が大きくなり、ふくらはぎのだるさの原因になることがあります。歩行時にかかる衝撃をシューズが適切に吸収・分散できず、負担が足や膝にダイレクトに伝わってしまうためです。

サイズの合っていないシューズは、足のアーチを適切にサポートできず、負担を増大させてしまいます。ウォーキングシューズを選ぶ際には、足長・足幅・足囲など、自分の足の形に合ったものを選ぶことが大切です。靴選びにはシューフィッターのいる靴屋で相談することをおすすめします。

ウォーキングのあとに試したい!だるいふくらはぎを楽にするマッサージ

ウォーキングのあとのだるいふくらはぎを、すっきりと軽い足へと導くマッサージ方法をご紹介します。

- 足首と足裏のストレッチ

- ふくらはぎのストレッチ

- 足指のストレッチ

それぞれについて、詳しく解説します。

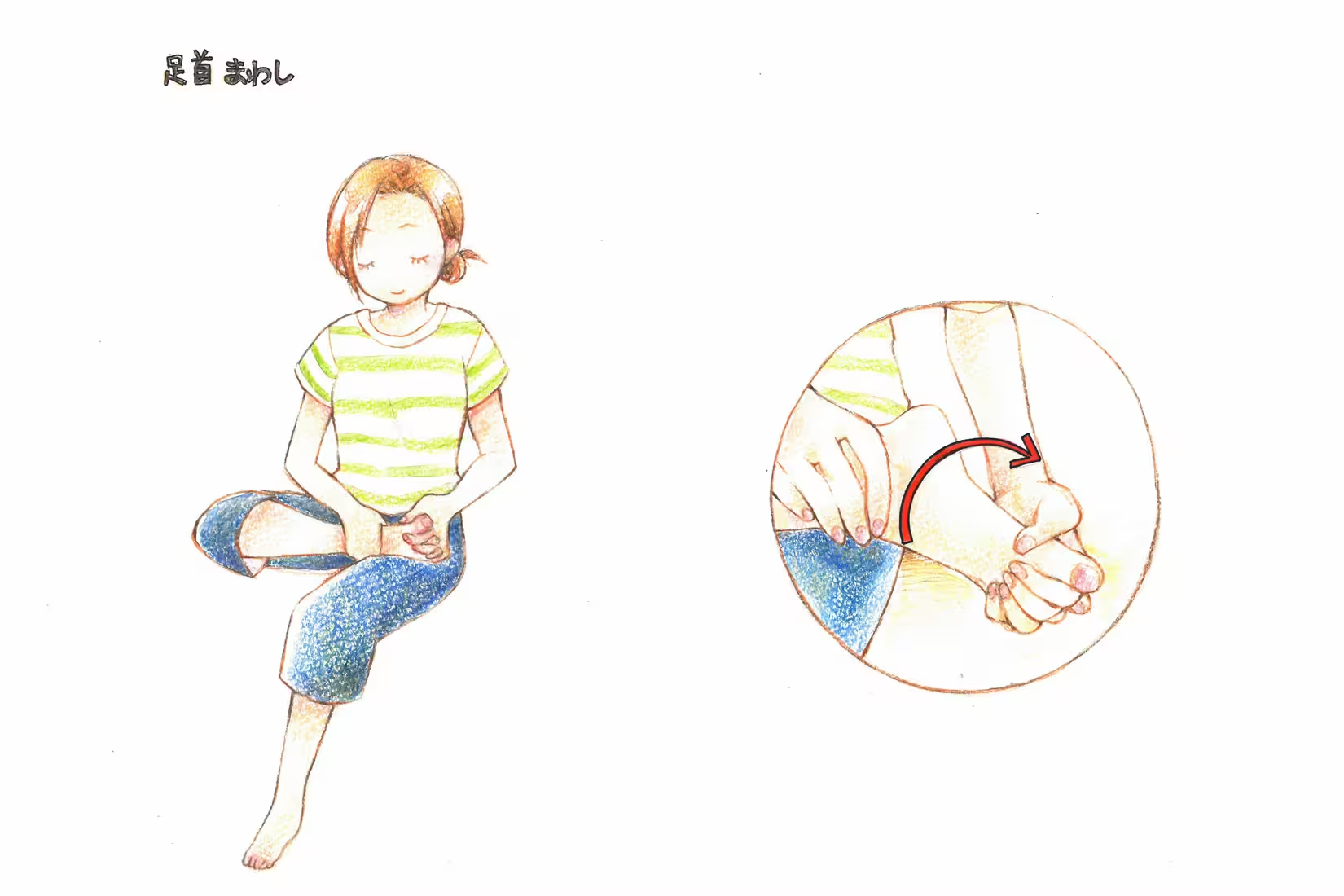

足首と足裏のストレッチ

- 右足を左足の太ももに乗せます。

- 両手を使って、足の指を1本ずつ、前後にやさしく広げましょう。

- 次に、足の指を左右に開くようにしてください。

- 足裏を軽く握りしめ、拳でトントンと叩きます。

- 片手の指を足の指の間に交差させ、握手するようにしっかり握ります。

- 足首を大きくゆっくりと20回、時計回りに回転させます。

- 次は反時計回りで20回回してください。

このストレッチは、足首や足裏の筋肉を緩める効果があります。温かいお風呂上がりなど血行が良い状態で行うことで、さらに効果が増します。

時間がない場合は、手順5~7の足首を回す動作だけでも手軽で効果的なので、ぜひ取り入れてみてください。

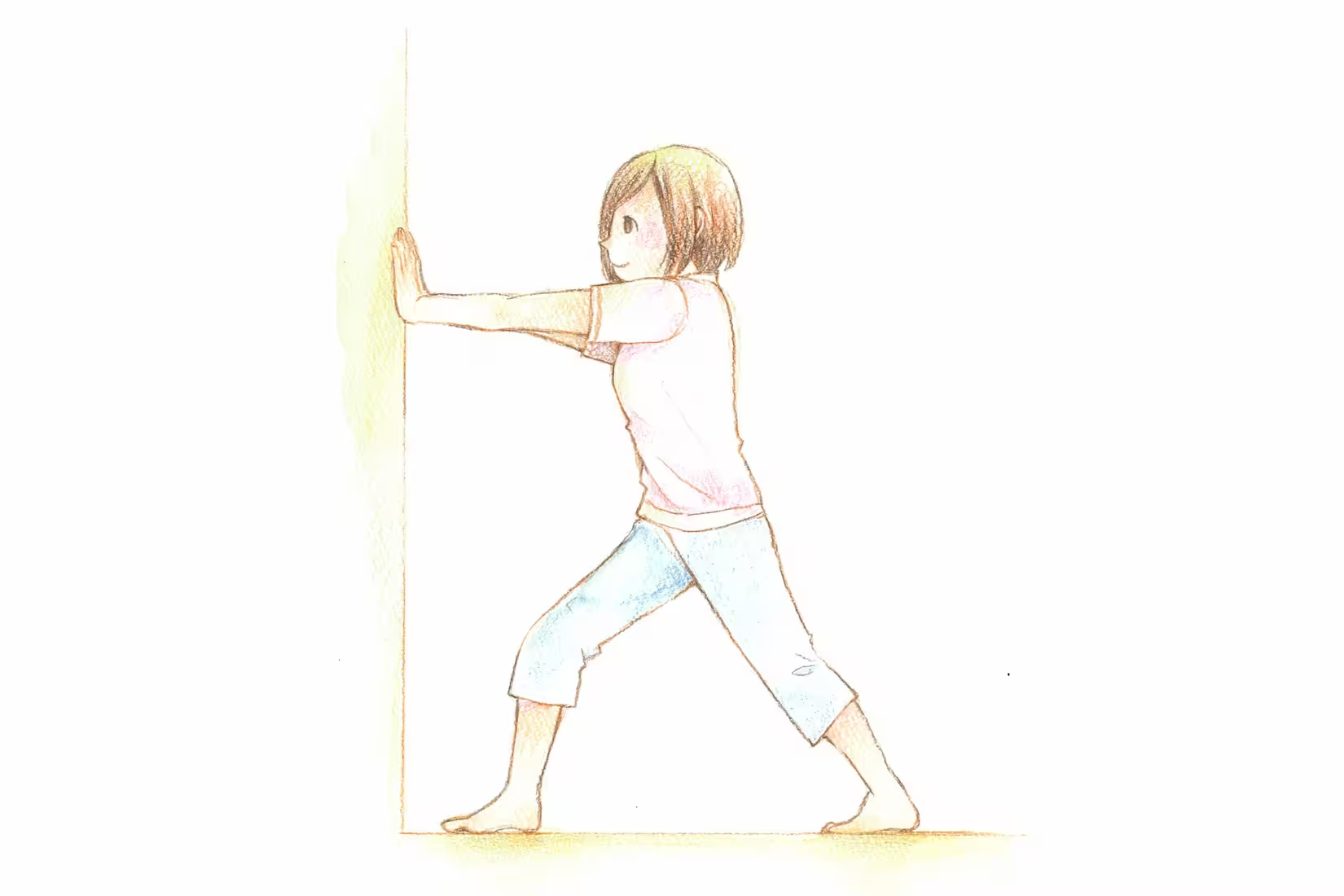

ふくらはぎのストレッチ

- 両足を肩幅に開き、壁や椅子に手をついて体を支えます。

- 片方の足を後ろに一歩引き、前の足の膝を軽く曲げます。

- 後ろに引いた足のふくらはぎをやさしく伸ばしていきましょう。

- この姿勢を20~30秒ほどキープします。

- 足を入れ替えて、合計3セット繰り返します。

ふくらはぎは「第二の心臓」とも言われるほど重要な筋肉で、下半身に溜まった血液を心臓に戻す働きを担っています。全身の血行促進にもつながるため、ぜひ試してみてください。

足指のストレッチ

- 椅子に座り、片足の膝を立てます。

- 手で足を包み込み、親指を付け根から床に向かって曲げます。

- そのまま5秒間保ってください。

- 親指を終えたら、人差し指から小指まで順番に行います。

- 片足を終えたら、反対側の足でも同様にストレッチします。

- 椅子から立ち上がり、片足を少し後ろに引いて、つま先を反らせて伸ばします。

- そのまま15秒間キープします。

ストレッチを行う際は、ゆっくりやさしくを心がけ、決して無理をしないようにしましょう。足指の筋肉を和らげることで、むくみの解消が期待できますし、足指の関節が動かしやすくなることで、つまずき予防にもつながります。

ウォーキングでふくらはぎがだるくなるのを防ぐ方法

ウォーキングでふくらはぎがだるくなるのを防ぐための効果的な方法を5つご紹介します。

- 運動前に水分補給をする

- 湯船に浸かる

- 毎日こまめに歩く

- シューズを変える

- 五本指靴下を履く

それぞれについて、詳しく解説します。

運動前に水分補給をする

運動前にしっかりと水分を補うことは、ふくらはぎのだるさを防ぐために重要です。適度な水分を摂取すると、身体が余分な塩分や老廃物を効率よく排出しやすくなり、筋肉のだるさや重さが軽減されることがあります。

水分不足になると血流が滞りやすく、血行不良が起こる可能性があります。血行が悪くなると、ふくらはぎをはじめとする筋肉に必要な酸素や栄養素が行き渡りにくくなります。

特に汗をかきやすい暑い時期や運動を行うときには、しっかりと水分を摂ることを心掛けましょう。スポーツドリンクなどの電解質を含む飲料を選ぶと、効率的に水分を補給できます。

また、冷え込む冬場も空気が乾燥しがちで、知らず知らずのうちに体内の水分量が減少するため、季節を問わず、こまめな水分補給が必要です。

湯船に浸かる

湯船に浸かると血行が促進されるため、ふくらはぎのだるさを和らげるのに役立ちます。お風呂はシャワーで済ませずに、湯船に浸かる習慣を取り入れましょう。

入浴には、ふくらはぎのだるさを和らげる効果が期待できます。温かいお湯に浸かることで、血行が促進され、疲労物質が体外へ排出されやすくなるためです。

また、湯船の中では浮力が働くため、足にかかる負担を軽減する効果もあります。心身ともにリラックスできるバスタイムは、ウォーキングで疲れたふくらはぎを癒すのに最適です。

毎日こまめに歩く

ウォーキングをするとふくらはぎがだるくなる原因には、運動不足もあります。こまめに歩くことを心がけましょう。激しい運動である必要はありません。近所を散歩したり、階段を使ったりするなど、日常生活の中に歩行の機会を取り入れてみましょう。時間があるならいつもより一駅前で降りて歩くのもいいかもしれません。

歩く際には、背筋を伸ばし腕を大きく振るように意識してみましょう。また、歩数や消費カロリーを記録できるスマートフォンアプリなどを活用するのもおすすめです。

継続することで、足の筋力が高まり、ふくらはぎのだるさも軽減されるでしょう。さらに、血行促進やストレス解消などの効果も期待できます。

シューズを変える

今お使いのウォーキングシューズを見直してみませんか?ウォーキングシューズを足にあったものに変えることで、足への負担を減らし、疲れにくくすることができます。かかとがしっかりと安定し、歩行時の疲れが軽減される靴を選びましょう。

安定感のあるかかとは、足首をサポートし、長時間歩いても痛みや疲れを感じにくくなります。また、足に合ったサイズの靴を選ぶことも大切で、つま先に指1本分程度のスペースがある靴を選ぶと、指先の圧迫を防ぎ、快適な歩行が可能となります。

さらに、適度なクッション性がある靴であれば、地面からの衝撃を効果的に和らげることができ、関節や筋肉への負担を大幅に軽減します。

素材や靴底のデザインにも注意を払い、通気性の良いものや滑りにくいものを選ぶと、快適性と安全性がさらに向上します。

五本指靴下を履く

五本指靴下は、ウォーキング中のふくらはぎのだるさを軽減するのに有効です。足指を一本ずつ包む形をしているため、従来の靴下に比べて足指間の汗を吸収しやすく、蒸れを抑えて快適な状態を保ちます。

また、それぞれの指が独立して自由に動くため、足の指で地面をしっかり掴み、歩行や運動のパフォーマンスの向上も期待できます。

さらに、足裏のアーチ構造をサポートする五本指靴下は、足の疲れや痛みを軽減し、正しい姿勢を保てます。

まとめ

ウォーキング後にふくらはぎのだるさを感じる方にとって、適切なストレッチと予防法は欠かせません。足の健康を保つためには、日々のストレッチや自分に合った靴選び、適度な運動が重要です。

また、ウォーキングにはインナー5本指靴下のケアソク〈ととのえる ウォーキング〉がおすすめです。足指の動きを意識し、足裏やふくらはぎの筋肉をより効果的に使うことができます。ぜひお試しください。

●疲れ知らずで楽しく気持ちよく歩く

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠