O脚改善には歩き方や姿勢が大切!靴下の選び方についても解説

「脚の形がO脚でスカートが似合わない」「O脚は靴下で改善できる?」

がに股のように見えるO脚の足の形で、悩みを抱えていませんか。O脚になると見た目の問題だけでなく、体のバランスを崩してしまうため、さまざまな不調につながりかねません。

とはいえ、時間がなくてそのままになっている人も多いでしょう。そこで今回は、O脚改善に役立つトレーニングや靴下などのグッズを紹介します。O脚の原因についても解説しますので参考にしてください。

O脚とは?靴下を選ぶ前に知っておきたい特徴

まずは、靴下を選ぶ前にO脚の特徴を掴むことが大切です。ここでは、O脚の概要と起こり得る不調を解説します。

O脚とは

O脚とは、両膝が外側にわん曲(彎曲・弯曲)し、足を揃えても膝の内側が接しない脚の形状をいいます。具体的には、前を向いて立ったときに、膝の間に指2本分以上の隙間ができる状態です。

脚がアルファベットのO(オー)の形に似て見えることから、この名前が付けられました。内反膝(ないはんしつ)や、がに股(蟹股)とも呼ばれます。

また、O脚には生まれつきの骨格が関係する先天的な理由で起こるO脚と、運動不足や姿勢などの後天的な理由で起こるO脚の2種類があります。

先天的な理由のO脚を改善するとなると、専門的な治療が必要になる場合があります。一方で、日常的な生活習慣が原因であるO脚は、正しい歩き方やトレーニングで改善が可能となる例があります。

そして、O脚と同じく脚の形の悩みといえばX脚です。次の項では、O脚を詳しく知るためにX脚についても少し解説します。

X脚について

X脚とは、膝の内側をつけた状態で立ったときに、左右のくるぶしの内側がつかない足の状態のことです。O脚とは逆に、アルファベットのXの形に脚が曲がることから名付けられました。外反膝(がいはんしつ)や内股とも呼ばれます。

O脚と同様に、X脚は座り方・立ち方・歩き方など、日常的な姿勢不良により筋肉がアンバランスにつくことが原因です。

O脚で起こる不調

O脚は特別な病気と呼ぶものではなく、それ自体では足の痛みは感じません。しかし、O脚になると脚や腰の関節に余計な負荷がかかるため、全身のバランスを崩してしまいます。

O脚の症状が悪化すると、膝や腰の痛みを起こすケースもあります。年齢を重ねると、関節の機能が制限されるなど障害をきたす場合も考えられるため注意しましょう。

例えば、O脚の代表的な機能障害として知られている「変形性膝関節症」は、膝の関節の軟骨が摩擦などによりすり減ってしまい、関節を動かすと(歩いたり膝を曲げたとき)強い痛みが出る症状です。

そして、O脚は足の見た目が悪くなることで、下半身太りやプロポーションがアンバランスになるなど、美容面にも悪影響が及ぶ可能性があります。

O脚により、腰痛・下半身太り・足のむくみ・足の疲れなどの不調を感じる人も多いでしょう。

O脚の原因は?靴下選びに役立つ知識

O脚の原因を知ることで、改善方法や靴下の選び方が分かります。

ここでは、O脚の原因を詳しく紹介します。

足の筋力の低下

O脚の原因には、足の筋肉の力が落ちることが挙げられます。O脚になると太ももの外側の筋肉ばかりを使い、脚を閉じる内転筋が弱まるためです。

筋力が弱まると脚が開きやすくなり、さらにO脚の症状を進めてしまいます。運動不足もO脚の原因となり得るため、適度な運動を心がけることが大切です。

姿勢の悪さ

姿勢が悪いと骨盤の歪みを引き起こしやすく、O脚の症状を進めます。

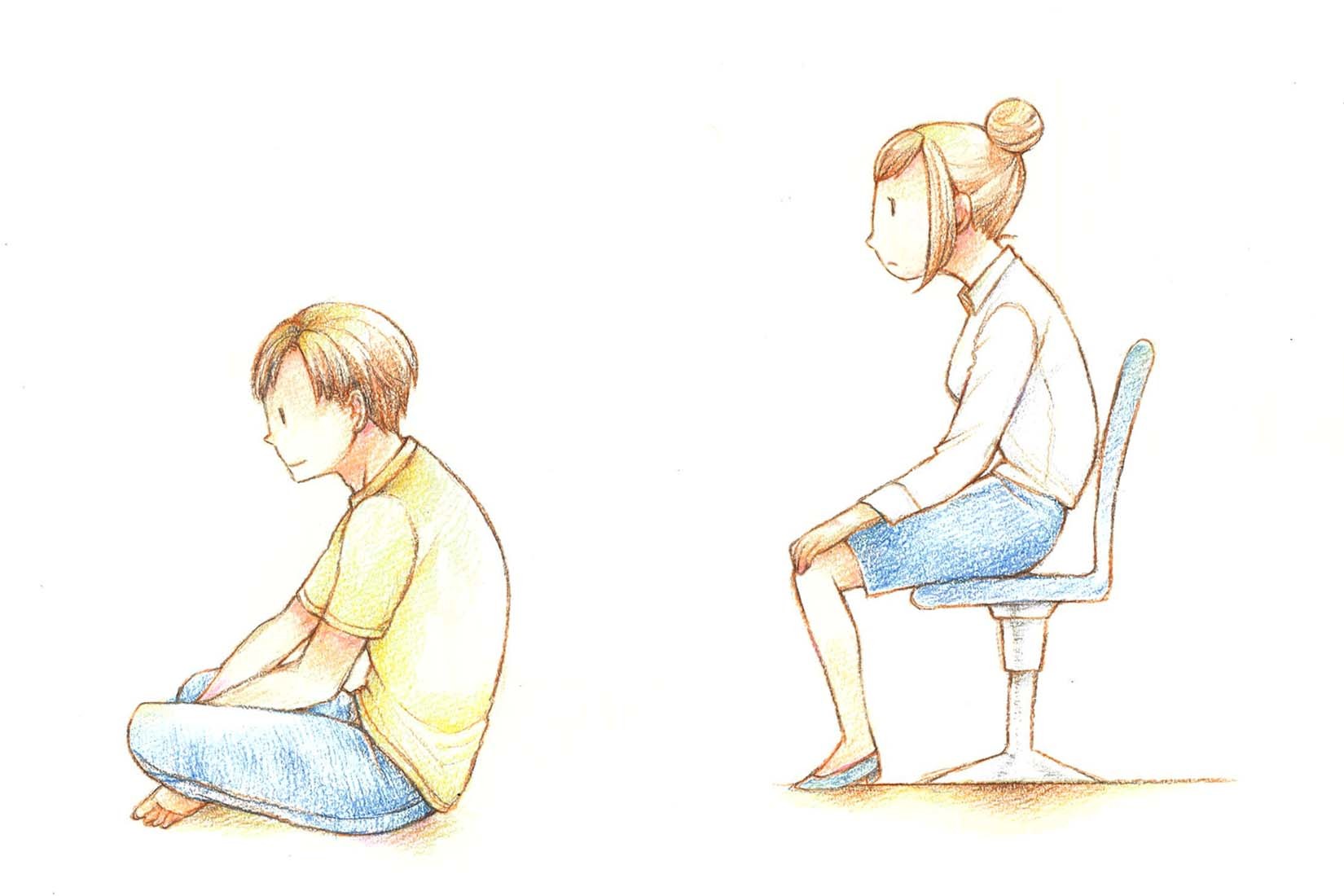

座り方に癖はありませんか。正座を崩したあぐらや、椅子に寄りかかって骨盤が後ろに傾く姿勢を長期的に続けているとO脚になりやすいと言われます。

ちなみに、横座りやぺたんこ座りはX脚になりやすい姿勢です。

どちらも骨盤が後ろに倒れているのがわかります。

がに股歩きや内股歩き

歩き方の癖があると、O脚になりやすいと言われます。

膝とつま先が外側にねじれている「がに股歩き」に注意しましょう。

不自然な歩き方

捻挫や腰痛などで不自然な歩き方が長期的に続くと、O脚になる場合も考えられます。

O脚のセルフチェック方法!靴下を選ぶ前に調べよう

もしかしてO脚になっているかも?と悩む人に向けて、O脚のセルフチェック方法と、よくある悩みを解説します。

ご自身があてはまるか確認してみてください。

セルフチェック方法

O脚のセルフチェック方法は、以下の手順で行います。

- まっすぐ前をみて立つ

- 膝の皿を正面に向け、足の内側がくっつくようにする

- 膝の内側に、指が2本以上入るかをチェックする

このとき、指が2本以上入る場合はO脚である可能性があります。

O脚の人によくある悩み

O脚になると、見た目や日常生活でさまざまな悩みが出てきます。

- スポーツをするときに足首を捻挫しやすい

- 平坦なところやちょっとした段差でつまずきやすい

- 長時間歩くと膝が痛くなる

- がに股になると足に余計な負担がかかるので足が疲れやすくなる

- ピンヒールのかかとが折れたことがある

- 靴を履くと靴底の外側ばかりが早くすり減る

- スカートやスキニーパンツが似合わない

O脚かもと感じる人は、上記のような悩みがあるか確認してみてください。

関連記事:X脚とO脚の調べ方!改善するためのストレッチ方法も解説

O脚を改善する方法と靴下の選び方

O脚は、日常生活の歩き方や座り方が原因であることから、普段の姿勢や歩き方を見直すだけで改善に向かう人もいます。

ここでは、O脚を改善する方法と靴下の選び方を紹介します。いずれも気軽に自分でケアできる方法です。ぜひ日常生活の中で取り入れてみてください。

正しい歩き方をする

O脚になると両足の間が左右に広がった状態で歩く傾向にあります。正しい歩き方を行い、改善を目指しましょう。

正しい歩き方のポイントを解説します。

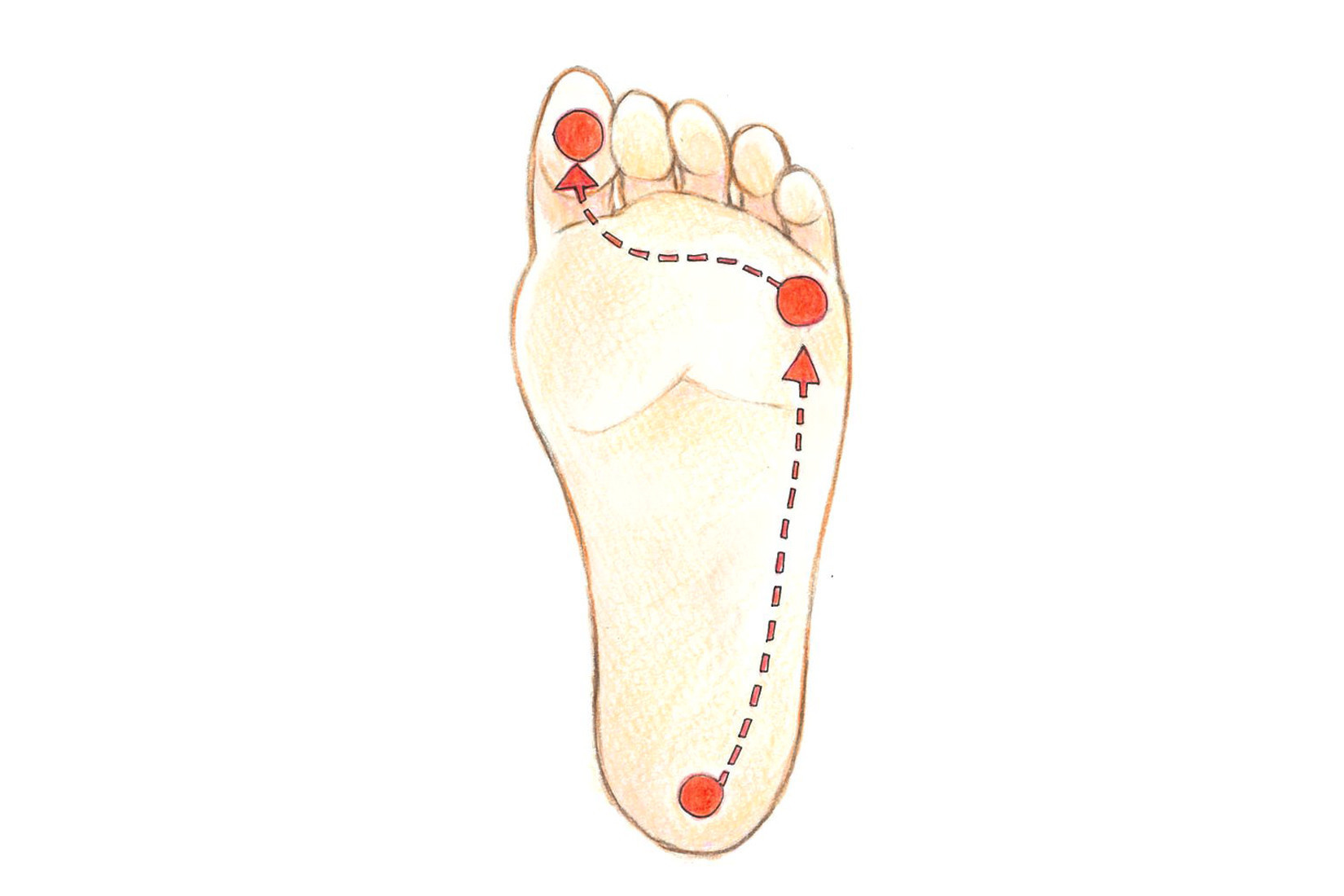

まず直立して足指を床に着け、前後に揺れながら体重を足裏全体にのせるイメージで立ちます。このとき、足指にも体重がかかるように意識しましょう。

足を一歩踏み出してみます。着地するときに意識してほしいのが重心移動。

かかとの上→足の外側→足指のつけ根

この順番に重心を移動させていきます。(あおり運動)

蹴り出すときも足指をしっかり使うイメージで、親指から自然に蹴り出しましょう!

正しい歩き方をサポートする靴下を使う

先ほど解説した通り、O脚の改善には正しい歩き方が有効です。そこで、正しい歩き方をサポートする五本指ソックスを使ってみるのもひとつです。

足の指が一本一本、自由に動きやすい五本指ソックスは、足指が活発に動きやすくバランスの良い正しい歩行が身に付きやすくなります。

また、五本指ソックスはウォーキングをするときにもおすすめです。足元が安定して、踏ん張りが利きやすくなります。

五本指ソックスは、毎日履く靴下としてはもちろん、運動するときにも役立ちます。

座り方を見直す

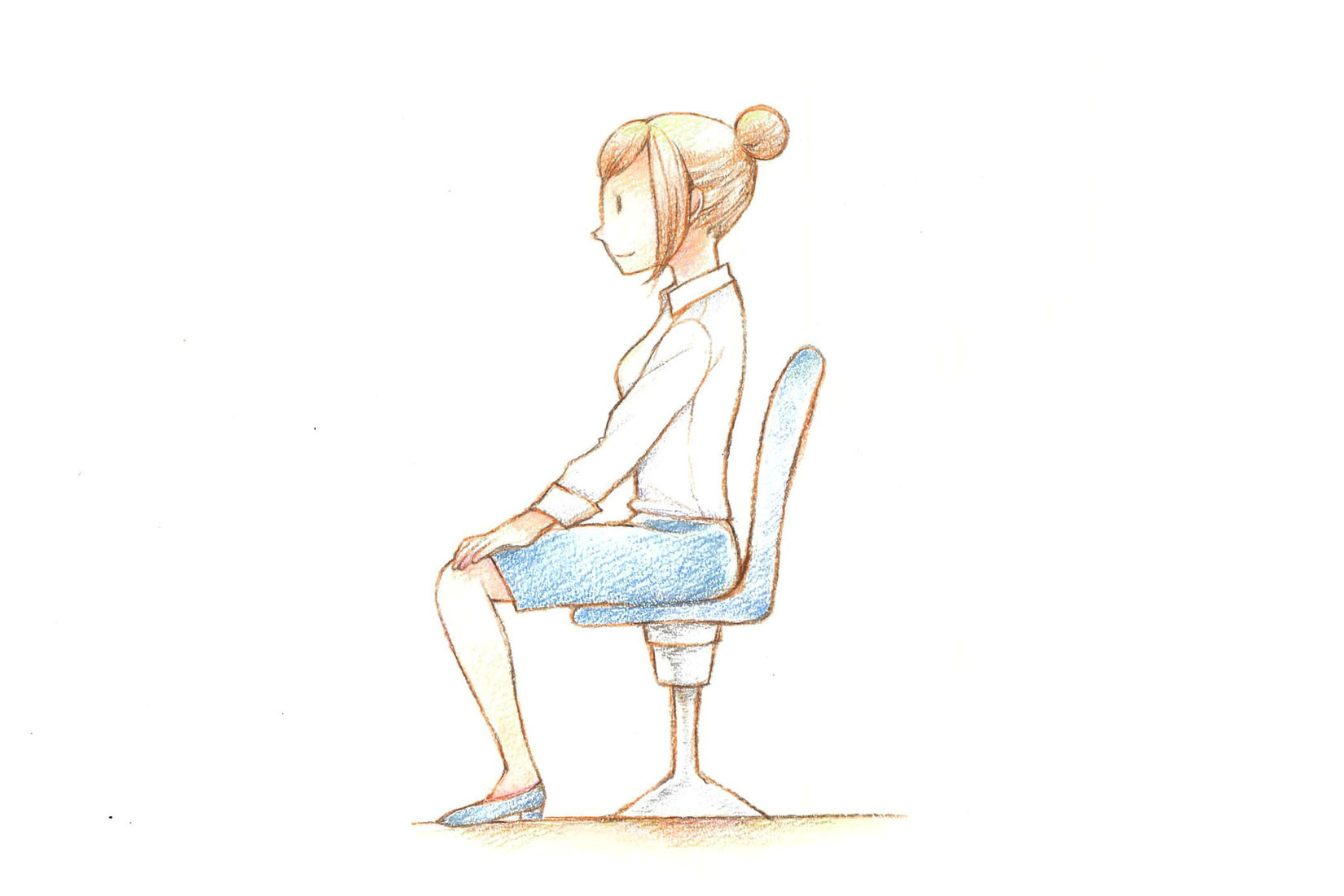

O脚を改善するには、座り方を見直しましょう。骨盤を立てて正しく座ることで、骨盤のゆがみが改善する可能性があります。

正しく座るには、以下の点を意識しましょう。

- 椅子に深く腰掛け、骨盤を垂直に立てる

- へその下あたりに少し力を入れて座る

- 椅子の高さは、足裏全体が床に接地できる高さに合わせる

- 足裏全体を床につけて両膝をつける

改善トレーニングを行う

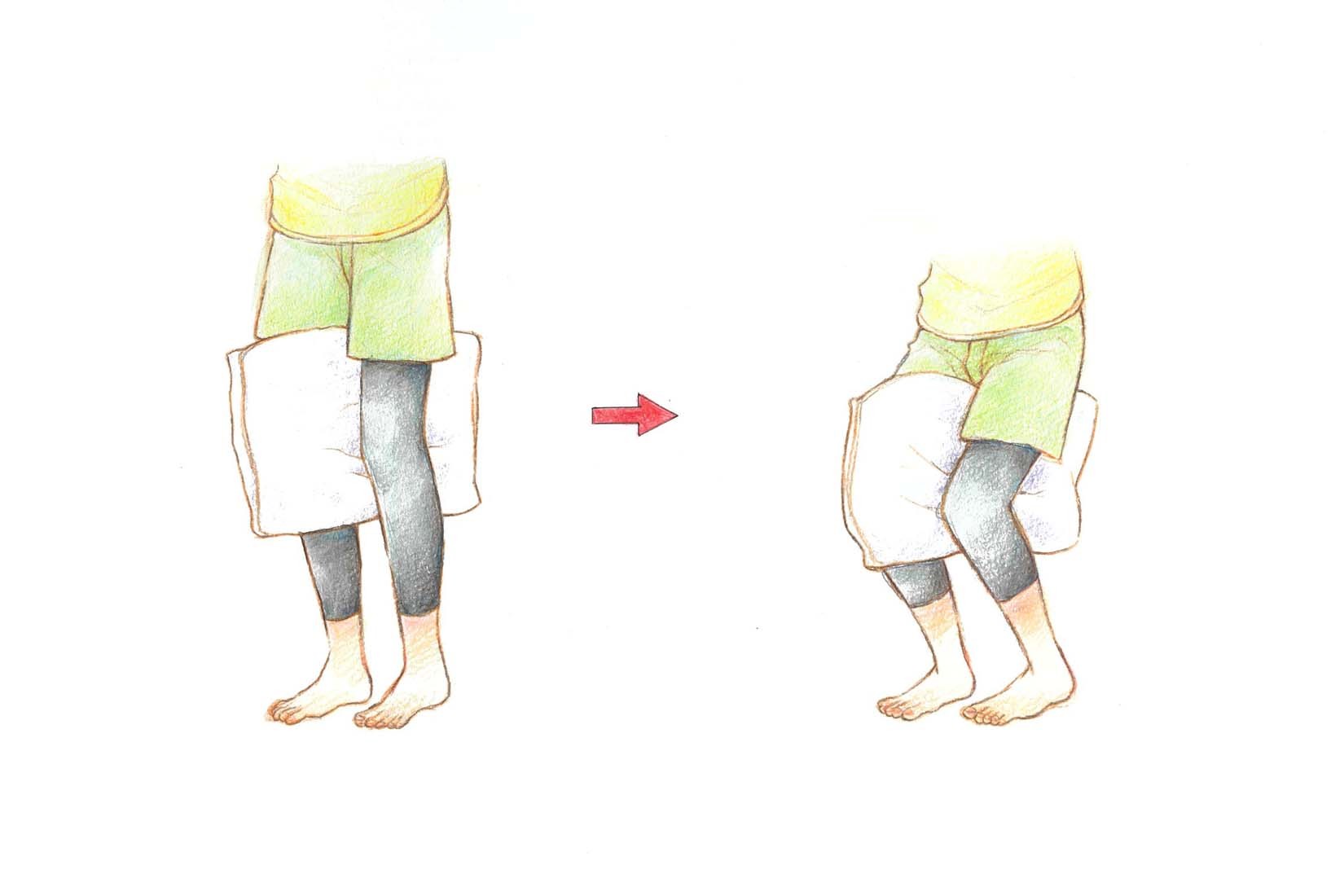

O脚を改善するには、クッションを使って内腿の「内転筋」を鍛えるトレーニングが役立ちます。

まず準備するのは、クッションや枕、バスタオルなど。

バスタオルの場合は、長くなるよう半分に折って、端からくるくると丸めておいてください。

トレーニングは、以下の手順で行います。

【内転筋を鍛えるトレーニング】

- 立った状態で、膝(ひざ)の間にクッションを挟む。

- その状態で膝を曲げて、クッションを押しつぶすように力を入れる。

- 太腿(ふともも)の内側に力が入っている状態をキープしながら、ゆっくりと膝を元のように伸ばす。

1〜3までの流れを、10回、1日に1~2セット行いましょう。

ご自宅で簡単にできる方法ですので、ぜひお試しください。

インソールなどの矯正グッズを使う

O脚を矯正するには、インソール、サポーターなどの矯正グッズを使う方法があります。

インソールは、スニーカーや靴の中に敷き、足の重心を正しい位置に移動するための矯正グッズです。O脚用の膝サポーターなども市販されています。

まとめ

O脚は、見た目の問題だけでなく体の不調にもつながる可能性があるため、早めの対策をおすすめします。

O脚を改善するためには足のエクササイズを行い、正しい歩き方・正しい姿勢を意識しましょう。

また、足を動かしやすい五本指ソックスの使用もおすすめです。

なかでも、インナー5本指構造のケアソク〈ととのえる〉は足指を本来ある位置に配置します。外側に体重がかかりがちなO脚には、アーチサポート機能で重心バランスが整うようサポートします。

足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下”〈ケアソク〉 をぜひお試しください。

●足指の接地をサポートして、正しい歩行姿勢を促す

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠