胼胝(べんち=たこ)ができる原因は?繰り返さないための手段とは

足裏や足指にたこができると、靴にあたって歩くたびに足が痛むことがあります。「たこ」(タコ)は医学用語では胼胝(べんち)といいます。

「胼胝ができるのはなぜ?」「改善する方法はあるの?」という悩みを持っている人もいるでしょう。そこで今回の記事では、胼胝の原因と対処法を詳しく解説します。

胼胝とは?原因を知る前の基礎知識

そもそも、胼胝とは何なのでしょうか。発生した原因を知る前に、症状など、胼胝に関する基礎知識を解説します。

胼胝とは?

胼胝は皮膚病変の一種で、皮膚が長期間、強い刺激を受け続けることで一部が硬く盛り上がった状態のことをいいます。

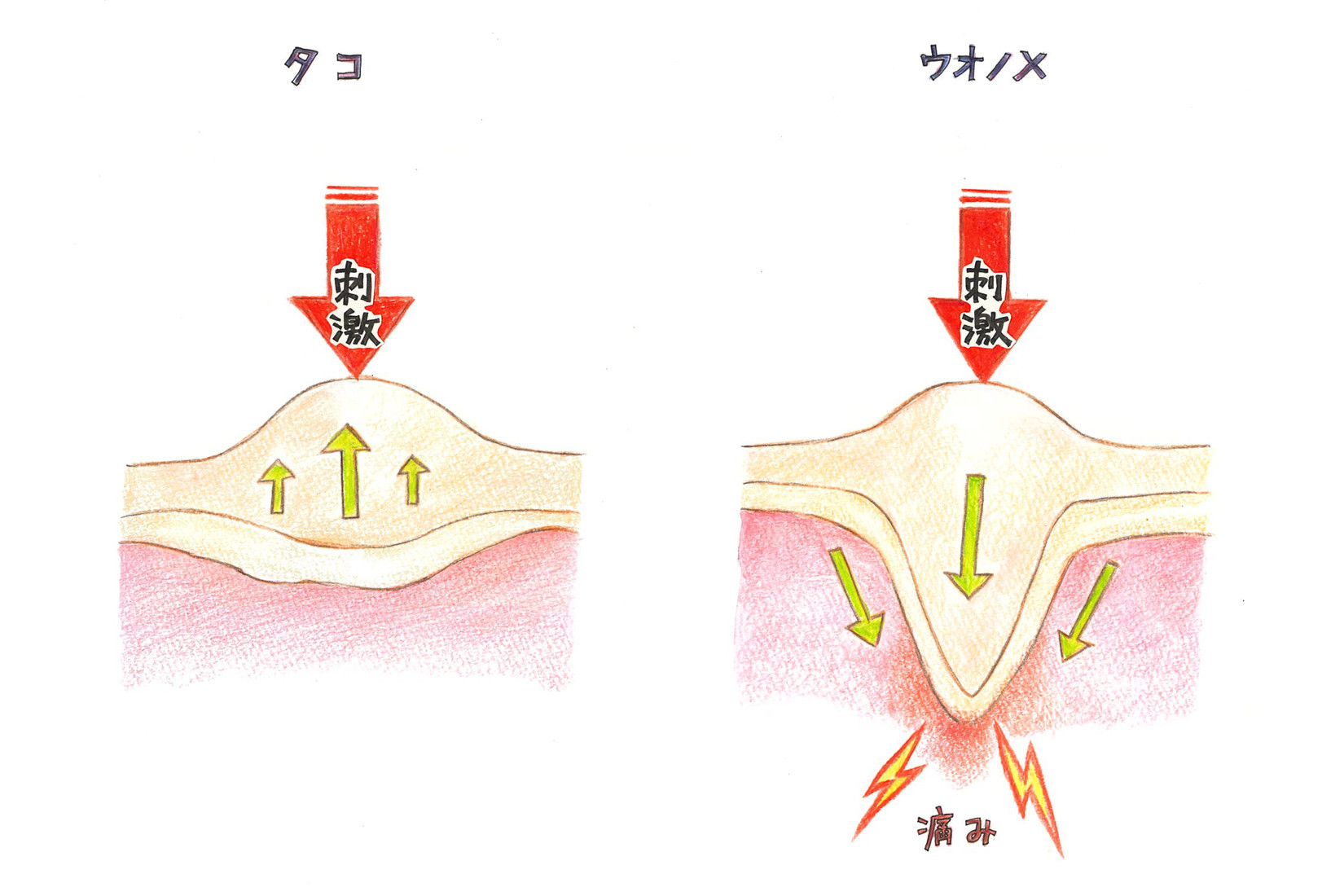

胼胝によく似たものに「魚の目(ウオノメ・うおのめ)」と「イボ」があります。魚の目は胼胝と同様に、皮膚が硬くなりますが、硬くなった部位がトゲのように内側を刺激します。胼胝とは違い、「芯」があるように感じるのが魚の目の特徴です。

一方で、イボはウイルス感染によるもので、放置したり、セルフケアで無理に削ったり触りすぎたりすると増えて広がっていきます。治療には皮膚科での処置が必要です。

胼胝や魚の目は、イボとの判別が難しい場合もあるので、疾患に対して不安があるときは皮膚科やかかりつけ医などの医療機関への受診をおすすめします。

症状は?

胼胝ができると、部分的に皮膚が厚くなり硬くなります。皮膚が黄色く見えるのも特徴です。

魚の目は上から押すと痛みがありますが、胼胝はほとんどの場合痛みません。胼胝は、足の裏、足の指、くるぶしなどにできることが多いですが、ペンだこなど足以外にできることもあります。場所により痛みを伴うような胼胝ができると不自然な歩行になり、腰痛・膝関節痛・足関節痛を引き起こすことがあります。

病院で行われる治療は?

胼胝は、医療機関では、診療を受けた後、安全カミソリやメスなどで厚くなった角質を除去する治療が行われます。また、角質を柔らかくする薬を数日間貼り続けて症状を緩和させることもあります。

医療機関でのケアは、自分で行うよりも確実で安全に除去できます。しかし、胼胝は足に合わない靴の使用などの習慣に原因があることも多いため、日常生活での改善も必要となります。

胼胝ができる4つの原因

胼胝は、靴と足の間で摩擦が起こるとできやすくなります。胼胝の原因としては、以下4つが考えられます。

- 足にあわない靴を履いている

- 足裏の一部に力がかかる歩き方をしている

- 外反母趾や内反小趾など足の変形がある

- 足裏の脂肪が減少している

それぞれの原因を詳しくみていきましょう。

足にあわない靴を履いている

胼胝の原因の多くは、足にあわない靴の使用です。靴は、大きすぎてブカブカでも、小さくて窮屈でも、ヒールが高すぎても、足と靴の間で摩擦が起きてしまいます。

長年、サイズの大きい靴や、ファッションアイテムの一つとして足に負荷がかかる靴を履き続けると、足にトラブルを抱えやすくなってしまうので注意が必要です。

足裏の一部に力がかかる歩き方をしている

足裏でかかとに近い部分の外側に胼胝ができてしまう人は、歩き方のバランスが崩れていることが考えられます。特に、ハイアーチの人はこのあたりに胼胝ができやすいと言われます。

足裏全体を使った歩行ができるよう、歩き方を見直すことが大切です。

外反母趾や内反小趾など足の変形がある

胼胝の原因の一つに、足の変形が考えられます。扁平足・開張足・浮き指・外反母趾・ハンマートウ・内反小趾など足にトラブルをかかえている人は、地面に接地したときに足が不安定なため、足に胼胝ができやすいでしょう。

胼胝を防ぐための方法!原因を知った上での改善方法

胼胝は、靴と足が擦れることで皮膚に刺激がかかるとできてしまいます。改善には、以下3つの対応方法で習慣を見直すことをおすすめします。

- 足にフィットした靴を選ぶ

- 靴下選びにこだわる

- 足の筋力を鍛える

それぞれの方法を詳しくみていきましょう。

足にフィットした靴を選ぶ

胼胝を防ぐには、足にフィットした靴を選ぶことが重要です。おすすめは紐靴です。スニーカーや革靴は紐を締め、ベルトがあるパンプスはしっかり留めて、足と靴の擦れを防ぎましょう。

また、靴の履き方も重要です。かかとと靴をぴったり合わせて履きましょう。靴の履き方は、以下を参考にしてください。

- 椅子などに座った状態で靴を履く

- 靴紐を緩めて、足を靴に入れる

- 床にかかとを着けてトントンと合わせる

- かかとを固定するために靴紐を締め直す

靴下選びにこだわる

胼胝を予防するには、靴下選びも重要です。靴下は摩擦から足を守る役割があります。

家の中では素足でいるのが気持ちいいと思われる方は多いでしょう。ですが、胼胝のできやすい方で、特にフローリングなど硬い床で過ごす場合は靴下を履くことをおすすめします。

また、5本指ソックスは、足指が一本ずつ独立した形状で、足指が縮こまることなく本来の位置に伸ばされやすいという特徴があります。さらに、近年は足のアーチをサポートしたりかかとのクッション性があったりする靴下もあります。

高機能な靴下は、足を保護するだけではなく足の健康をととのえるフットヘルスウェアとして捉え直すことができるでしょう。

足の筋力を鍛える

胼胝を予防するには、足の筋力を鍛えましょう。足裏の筋肉を鍛えることは、足のアーチの形成に役立ち、バランスのとれた歩行へとつながります。ここでは、足の筋力を鍛えるトレーニングを紹介します。

【足指持ち上げトレーニング】

- 椅子に座り足を肩幅に広げる

- 親指から小指まで足指をすべて使ってグー・パーの形を作る

- 2を片足5回ずつ行う

- 親指を床につけたまま、他の4本の指を床から持ち上げ、ゆっくり戻す

- 4を片足5回ずつ行う

- 人差し指から小指までを床につけたまま親指を持ち上げる

- 6を片足5回ずつ行う

なかなか動かない足指は、自分の手でサポートしてもいいでしょう。慣れないうちは難しいと感じるかもしれませんが、次第に足指を動かす動作に慣れていきます。

そして、足の親指の動きが滑らかになることで、しっかりと地面を掴んだり蹴ったりしながら歩けるようになります。足の甲の安定性が向上し、姿勢もよくなりますよ。

関連記事:すぐに疲れる足、原因は筋肉不足かも⁉ フットケアの専門家直伝「足部トレーニング」

まとめ

胼胝は、靴と足が擦れることにより皮膚が硬くなることで起こります。胼胝が繰り返しできないようにするためには、毎日の習慣を変えることが大切です。

ケアソク〈ととのえる〉は、足の専門家の監修を受けて開発した5本指ソックスです。履くだけでさまざまな足トラブルの予防・緩和が期待できます。

正しい姿勢や歩行を心掛けるとともに高機能な靴下を履き、胼胝ができにくい足に変えていきましょう。

●足指の接地をサポートして、正しい歩行姿勢を促す

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

関連記事:足の小指に魚の目ができた!改善するための習慣とは?

記事監修

桜井 祐子(さくらい ゆうこ)

足のケアの専門家 フットケアスペシャリスト(Certified Foot care specialist)

CMP (Certified Master Pedicurist)

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 スポーツ医学専攻 修了

博士(スポーツ医学)

足の専門店PEDI CARE 代表 https://www.pedicare.jp/

足の専門校SCHOOL OF PEDI 校長 https://school.pedicare.jp/

足の問題を様々な視点から保存的に改善するために、ドイツ式メディカルフットケアポドロギーをベースとした角質ケア、足爪ケア、巻き爪ケア、リフレクソロジー、ボディケア、インソール作成、靴調整などのトータルフットケアを提供するフットケアサロンを横浜に開設。

足の専門家育成のために、医師・看護師・介護福祉士・フットケアスペシャリスト向けにスクールで指導にもあたる。そのほか多数の講演やセミナーの講師、TV・メディアに出演。

【学術論文】

Effects of Foot Care on Foot Problems in Elderly Women Requiring Long-Term Care.(要介護高齢女性の足部異常に対するフットケアの効果に関する研究),Synergy of Arts and Sciences,22(2),165-174,2018.10

ほか

【代表著書】

フレグランスジャーナル社「サロンワークに役立つ実践フットケア」出版

【メディア出演】

NHK総合テレビ「あさイチ」:「女のホケン室」足のお悩み

NHK総合テレビ「あさイチ」:「女のニュース どうする? サンダルの靴ずれ」

ほか多数

著者: 株式会社 山忠