足指の付け根がピリピリする!モートン病の原因を詳しく解説

足指の付け根や指にピリピリと痺れたような感覚はありませんか。もしかしてそれは、モートン病による痛みかもしれません。

「なぜモートン病になってしまったの?」「改善する方法はある?」という疑問を持つ人もいるでしょう。

そこで今回の記事では、モートン病の原因と改善方法を詳しく解説します。

モートン病はどんな病気?症状など原因に関わる知識

まず、モートン病の原因を知る前に、症状や病院で行われる治療など、モートン病に関わる基礎知識をみていきましょう。

モートン病ってどんな病気?

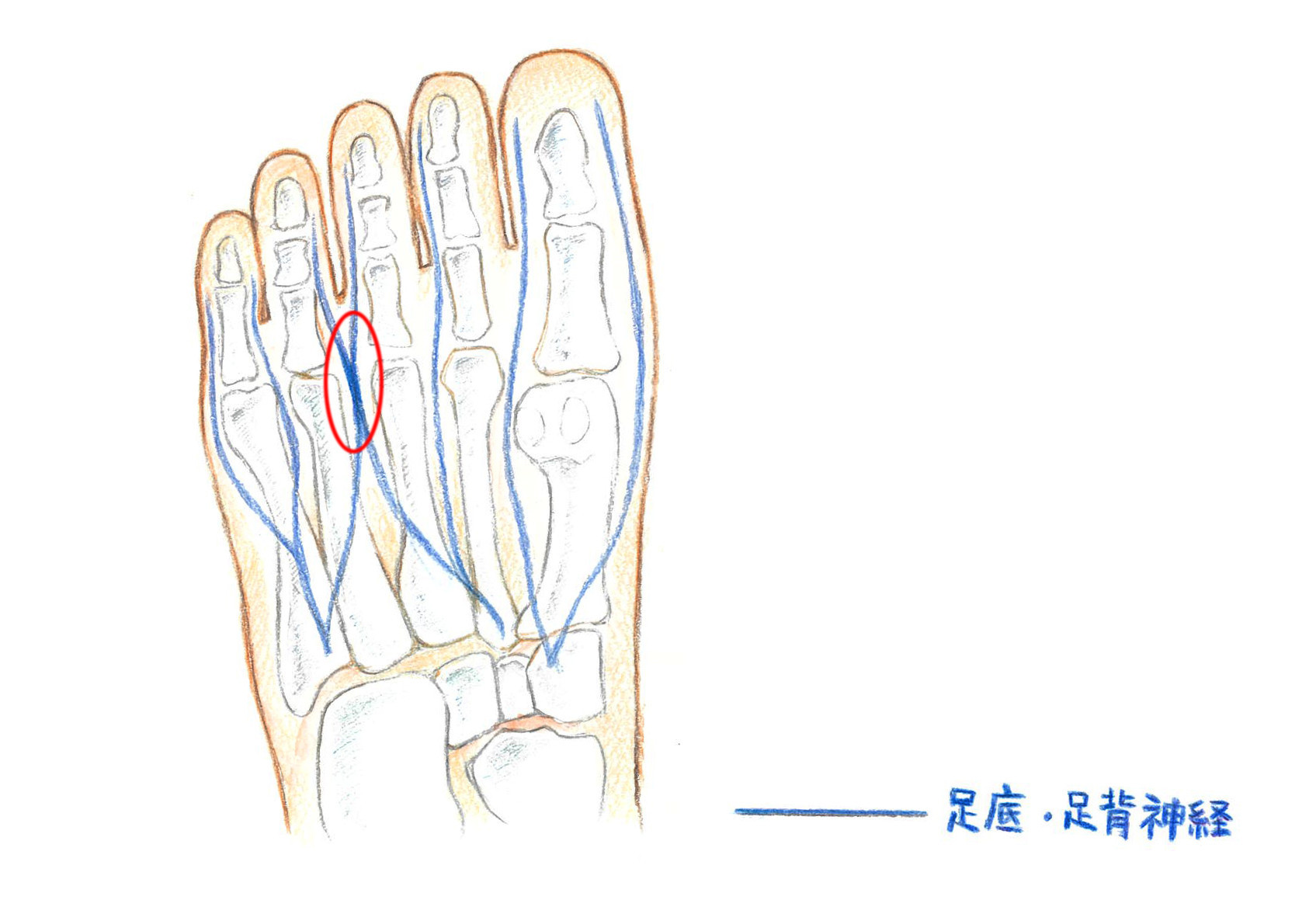

足指の付け根にある靭帯の下には、足の指にかけて神経が通っています。モートン病は、この神経が圧迫された状態が続いて起こる神経障害です。「モートン」とは、モートン病を最初に発表した人の名前(トーマス・G・モートン)から名づけられ、このように呼ばれています。

モートン病で症状が出やすい場所は、足指の中指(第3趾)と薬指(第4趾)の付け根の間です。中指と薬指の間は、2本の神経の枝が合わさる部分であるため、他の部位よりも刺激されやすく神経腫ができやすいことも起因しています。

モートン病は40歳以上の女性に多く発症する障害で、先の細い靴やヒールを履いている人にみられる傾向にあります。男性でも、扁平足や外反母趾の症状がある人にみられます。

モートン病になるとどうなる?

モートン病になると、足の中指と薬指の間や人差し指と中指の間が痛みます。特に、歩いているときやつま先立ちをしたときなどに痛みが表れるでしょう。

ピリピリと痺れた感覚の他に、灼熱感のある痛み、けいれんなどを感じる人も少なくありません。症状には個人差があり、足指だけでなく足の甲、ふくらはぎにまで痛みが及ぶこともあります。

熱くヒリヒリした感覚や、何かを踏むと痛いなど、いつもと違う足指の痛みを感じたら、症状が進む前にかかりつけ医か整形外科を受診しましょう。

病院で行われる治療は?

医療機関でモートン病と診断されると、鎮静剤など炎症を抑える薬が処方されることが多くあります。痛みが強い場合はステロイド注射などをすすめられることもあるでしょう。

足の炎症が長引く場合は、手術で神経腫を取り除く治療が行われることもありますが、稀なケースです。多くは、痛み止めやインソールの処方などの保存療法が行われます。

モートン病の原因は?

モートン病は、中足骨といわれる部分に負担がかかりすぎることが直接的な原因です。これには、生活する中で以下4つが関連していると考えられます。

- ヒールの高い靴を常用している

- つま先立ちの作業(動作)が頻繁にある

- 足を酷使している

- 開張足や外反母趾など足の変形がある

ここでは、モートン病を引き起こすそれぞれの原因を紹介していきます。

ヒールの高い靴を常用している

モートン病になる原因の多くは、ヒールの高い靴を常用していることです。ハイヒールは足の前側に負担がかかりやすく、先が細い形状をしています。つま先が圧迫されて神経が刺激されやすく、それが続くことでモートン病になりやすいと言われています。

40代以上の女性に多くみられますが、20代、30代でも足の環境によってはモートン病になることがあります。

つま先立ちの作業が頻繁にある

中腰の作業や、つま先立ちの姿勢が長くなりやすい人もモートン病になりやすいと言われます。つま先立ちをすることにより、足指の神経や中足骨のまわりの靭帯に負荷がかかってしまうためです。

店舗での品出し作業や、目の高さより高い場所を操作する製造業をしている人は、つま先立ちが続かないような工夫をする必要があるでしょう。

足を酷使している

ダンスやバレエ、ランニングなど、特に足の前足部を酷使するスポーツをしている人も、モートン病になりやすいと言われます。つま先に体重がかかる姿勢は、床や地面との間で神経が圧迫されやすいためです。

飲食店での立ち仕事や、屋内で一日に何万歩も歩く仕事などで足を酷使している人も、休憩時間には足をしっかり休めることをおすすめします。

足の変形がある

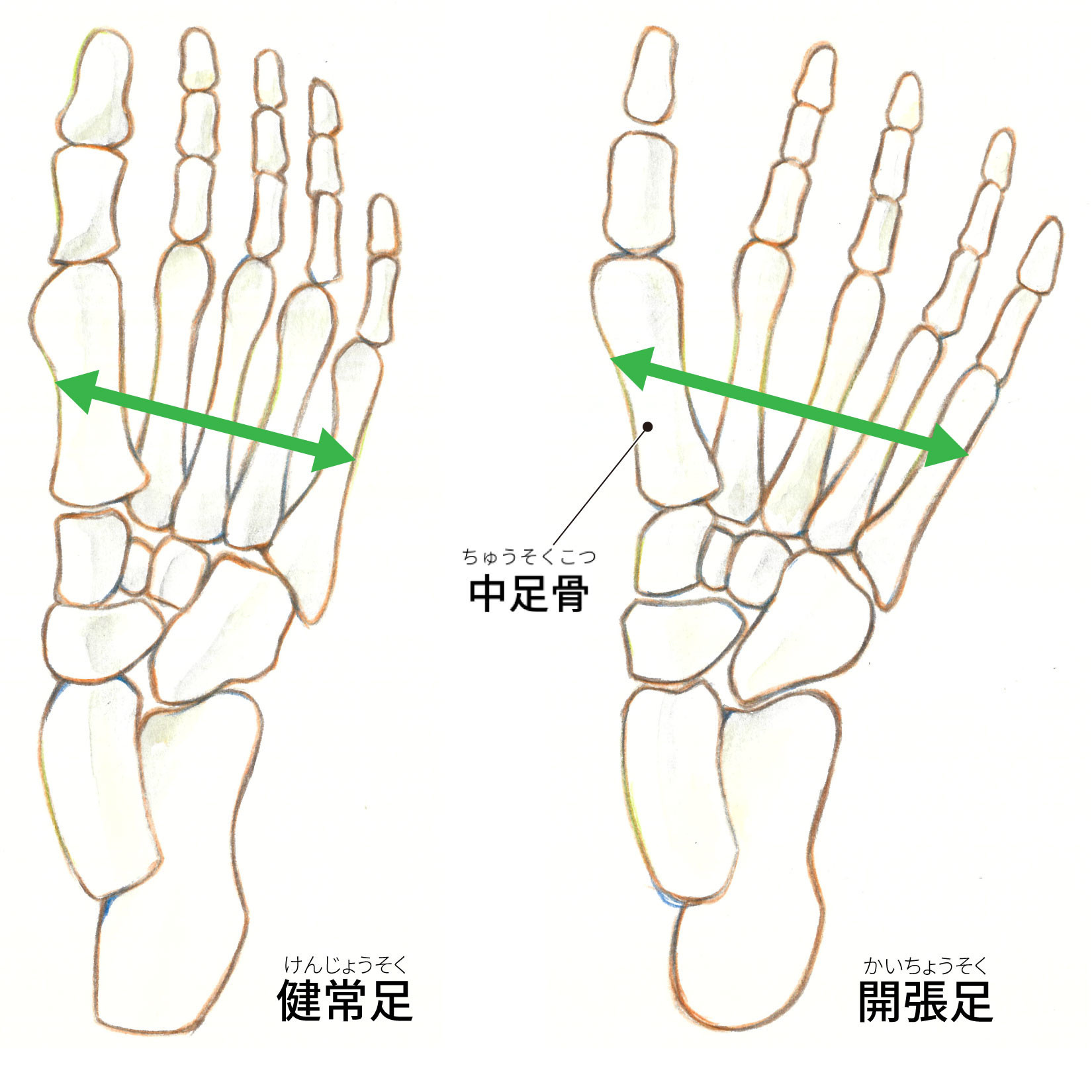

モートン病は、外反母趾や開張足など、足の変形を伴うトラブルを抱えていることが原因でも起こると言われます。足の幅が広がり、靴で圧迫されやすくなるためです。

扁平足で内側縦アーチが低下している状態も注意が必要です。土踏まずは、自分の体の体重を支えたり立つときのバランスを取ったりする重要な役割を担っています。足のアーチの崩れがあると、足裏の神経を圧迫してモートン病につながることも考えられます。

モートン病を予防するには?原因を知ってからできること

モートン病の直接的な原因は、前足部に負担がかかることです。そのため、足の付け根に負担がかかりにくい生活や姿勢を心掛け、環境を整えていくことで改善が期待できます。

ここでは、モートン病を予防する方法を詳しく解説します。

歩き方を改善する

モートン病を予防するには、歩き方を改善しましょう。一度、治ったとしてもモートン病を繰り返さないために、根本的な原因を取り除くことが大切です。

正しい歩き方をするためには、まず真っ直ぐ前をみて足指を床や地面に着けます。歩き出す前に、前後に揺れながら体重を足裏全体に乗せることを意識してみてください。

足を踏み出します。かかとから着地し、親指から自然に蹴り出すことをイメージしてみてください。

理想的な歩き方になっていると以下の順番で重心が移動していきます(あおり運動)。

かかと→足の外側→足指の付け根

足指から自然に蹴り出すことがポイントです。

歩き方は、意識しなければ改善できません。普段から正しい歩き方を心掛けて習慣付けましょう。

ストレッチをする

足裏のストレッチも、モートン病の予防効果が期待できます。ストレッチは、人の足にとって大切な足のアーチの形成の役に立ちます。

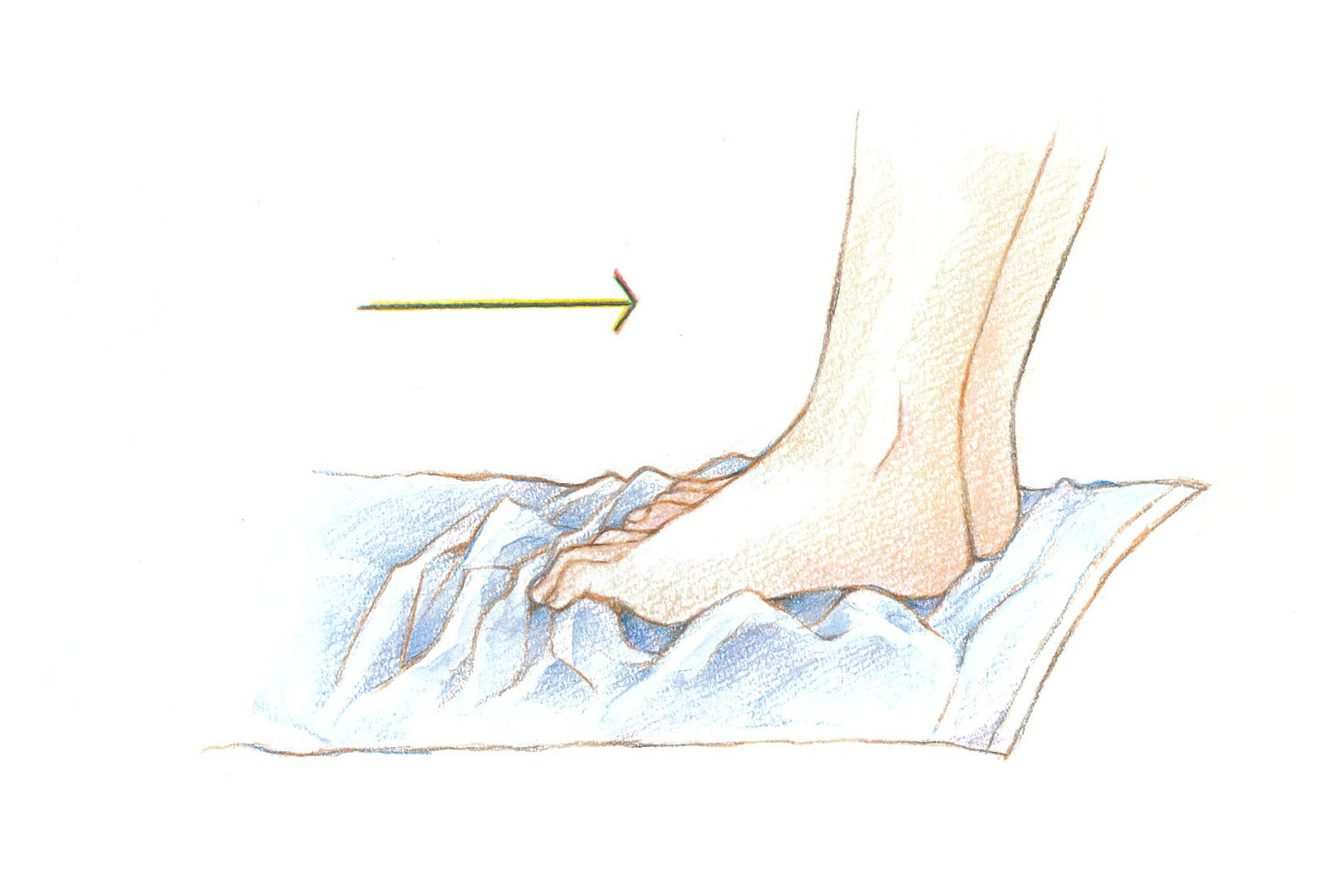

足裏の筋肉を鍛えるタオルギャザーのストレッチを紹介します。

【タオルギャザー】

- 椅子に座る

- 両足の下にタオルを敷く

- 足指だけを動かしてタオルを手前に手繰り寄せる

- 10回ずつ繰り返す

タオルギャザーのポイントは、かかとでタオルをしっかりと固定することです。足指が細かい動きをすることで、足裏の筋力が強くなります。立ったりしゃがんだりしている最中や、バランスを崩したときにも踏ん張りが利くようになるでしょう。

ただし、痛みを感じたり違和感のある場合は無理に行わず、足を休ませてください。

靴を替える

モートン病を予防するには、普段履いている靴を見直して自分の足にあったものに替えてみましょう。パンプスでもスニーカーでも、自分の足にフィットして固定され、足元が安定することが大切です。

ハイヒールを仕事で履かなければならない人も、足の負担を軽くする靴を履く時間を作ってみてはいかがでしょうか。休日は、スニーカーやヒールのない靴を選ぶのも一つの方法です。

インソールを使う

また、足裏アーチをサポートするインソールの使用をすすめられることがあります。痛みがひどい時には、靴の中にインソールを入れて調節するのは効果的です。モートン病に対するインソールは、特に横アーチを形成し、前足部を適切な形状に導くことで、症状の緩和を図ることが可能です。

けれど、横アーチの形状や高さが足にあっていなかったり、ジャストサイズの靴に無理やりインソールを入れると、なおさら神経が圧迫されるため、サイズ選びが重要になります。インソールを買う場合は、整形外科やインソール専門店で相談するのがおすすめです。

五本指靴下を履く

モートン病の予防には、五本指靴下を履くこともおすすめです。五本指靴下を履くと、足指が一つひとつの袋に包まれていることで、本来の足指の位置が保たれます。

さらに、足指を活発に動かせるようになり、歩くときに地面をしっかり蹴り出すこともできます。足アーチを整えるための筋肉が使いやすくなるのも魅力です。

現在では、足のアーチをサポートする五本指靴下もあります。機能的な五本指靴下を履くことで、扁平足や浮き指の緩和も期待できるでしょう。

まとめ

モートン病の原因は、高いヒールの常用、つま先立ちの作業やスポーツなどによって、足指に大きな負担がかかることが原因と考えられます。扁平足や外反母趾など、足のトラブルを抱えている人も、モートン病になりやすいでしょう。

繰り返すモートン病を改善するには、歩き方の改善やストレッチなどがおすすめ。自分の足にあった靴に替えることや、インソールを使うことも有効です。また、五本指靴下を履くと、足指が伸ばされた状態になりバランスが取りやすくなるでしょう。

インナー5本指構造のケアソク〈ととのえる〉は、横アーチサポートがあり、足指を正しい位置に誘導する効果が期待できるフットヘルスウェアです。足アーチの崩れをサポートするケアソク〈ととのえる〉も、ぜひ試してみてください。

●パンプスや革靴などで縮こまった足指を広げて伸ばす

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

桜井 祐子(さくらい ゆうこ)

足のケアの専門家 フットケアスペシャリスト(Certified Foot care specialist)

CMP (Certified Master Pedicurist)

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 スポーツ医学専攻 修了

博士(スポーツ医学)

足の専門店PEDI CARE 代表 https://www.pedicare.jp/

足の専門校SCHOOL OF PEDI 校長 https://school.pedicare.jp/

足の問題を様々な視点から保存的に改善するために、ドイツ式メディカルフットケアポドロギーをベースとした角質ケア、足爪ケア、巻き爪ケア、リフレクソロジー、ボディケア、インソール作成、靴調整などのトータルフットケアを提供するフットケアサロンを横浜に開設。

足の専門家育成のために、医師・看護師・介護福祉士・フットケアスペシャリスト向けにスクールで指導にもあたる。そのほか多数の講演やセミナーの講師、TV・メディアに出演。

【学術論文】

Effects of Foot Care on Foot Problems in Elderly Women Requiring Long-Term Care.(要介護高齢女性の足部異常に対するフットケアの効果に関する研究),Synergy of Arts and Sciences,22(2),165-174,2018.10

ほか

【代表著書】

フレグランスジャーナル社「サロンワークに役立つ実践フットケア」出版

【メディア出演】

NHK総合テレビ「あさイチ」:「女のホケン室」足のお悩み

NHK総合テレビ「あさイチ」:「女のニュース どうする? サンダルの靴ずれ」

ほか多数

著者

株式会社 山忠

公式サイト