五本指ソックスは良くない?やめた方がいいのか徹底解説

「五本指ソックスは良くないって本当?」「五本指ソックスはやめた方がいい?」

五本指ソックスは、なんとなく健康によさそうというイメージがある人も多いでしょう。しかし、一方で「五本指ソックスは良くない」という声も耳にします。

五本指ソックスを履いたことがない人にとっては、何がどう良くないのか想像できないこともあるでしょう。そこで今回は、五本指ソックスに対する悪い評判・良い評判を深掘りしていきます。

五本指ソックスは良くない?履いていない人の声

五本指ソックスは健康にいいと聞く一方で、「五本指ソックスは履かない」という人もいます。理由を深掘りしてみると、さまざまな意見があるようです。

ここでは、「五本指ソックスは良くない」という人の具体的な理由を紹介していきます。

足指の先が窮屈

五本指ソックスは、足指の間の生地・素材が重なって窮屈に感じるから良くないという意見があります。毎日履く靴下を選ぶときは履き心地も重要な要素のひとつ。五本指ソックスの足指1本1本が生地に覆われる感覚に、違和感を覚えるのかもしれません。

履くのが面倒

五本指ソックスは良くないという理由に、履くのが面倒だからという意見があります。足を口ゴムの部分から入れれば履き終わる先丸靴下に比べると、1本1本の足指に履かせる手間が、面倒だと思う人もいるのでしょう。急いで準備しているときに、履くのに時間がかかる五本指ソックスを嫌がる人も少なくありません。

見た目が気になる

五本指ソックスの見た目に抵抗があり、履きたくないという人もいます。健康に気を遣う人が履くものというイメージがあり、おしゃれではないと思うのかもしれません。フォーマルさに欠ける靴下だという声もあります。

特に必要性を感じられない

五本指ソックスについてよく知らなかったり、これまで履いたことがなかったりする人に多いのは、「特に五本指ソックスを履く必要性を感じない」という声です。足の蒸れや水虫、冷え……のような足のトラブルを感じていない人に多くみられます。

五本指ソックスはやめた方がいい?履いている人の声

五本指ソックスのあまりよくない評判がある一方で、「五本指ソックスを長年履いている」「五本指ソックスが手放せない」という人も多数みられます。

ここでは、五本指ソックスを好んで履いている人の意見を詳しくみていきましょう。

どんなに汗をかいても快適に履ける

五本指ソックスを毎日履いている人に多いのは、どんなに汗をかいても快適に過ごせるという意見です。蒸れにくい五本指ソックスに魅力を感じるようです。

五本指ソックスが快適だといわれる理由は、足指が一本ずつ袋に包まれており、汗をかいてもすぐに吸収されるためです。足の裏やつま先は体の中でも汗をかきやすい場所。1日で両足にコップ1杯ほどの汗をかくといわれます。営業で外回りの多いビジネスパーソンや、現場仕事や販売員で立ち仕事が多い人も、足の汗を不快に感じている人は多いでしょう。

履きづらさはあるものの、一度履き慣れると快適でやめられないと高評価をする人も少なくありません。また、蒸れにくい五本指ソックスを、水虫の予防や対策で履いているという人もいます。

ニオイを抑えられる

汗を吸収しやすい五本指ソックスは、足指の間の雑菌の増殖を抑える効果が期待できます。

もともと足には常在菌が存在しているのですが、雑菌が皮脂や古くなった角質を分解するときに「イソ吉草酸(イソキッソウサン)」が発生します。これがニオイの原因。

雑菌は「温度」と「湿度」と「栄養」の三拍子が揃ったときに繁殖しやすくなります。そのため、足が蒸れないように五本指ソックスで衛生的に保つことが有効です。

冷え対策になる

五本指ソックスは、冷えの悩みのある人が冷え対策になるという理由で履いている人もいます。五本指ソックスは足指が動かしやすくなることで、血行促進に役立ち、足の冷えを防ぐ効果が期待できるでしょう。

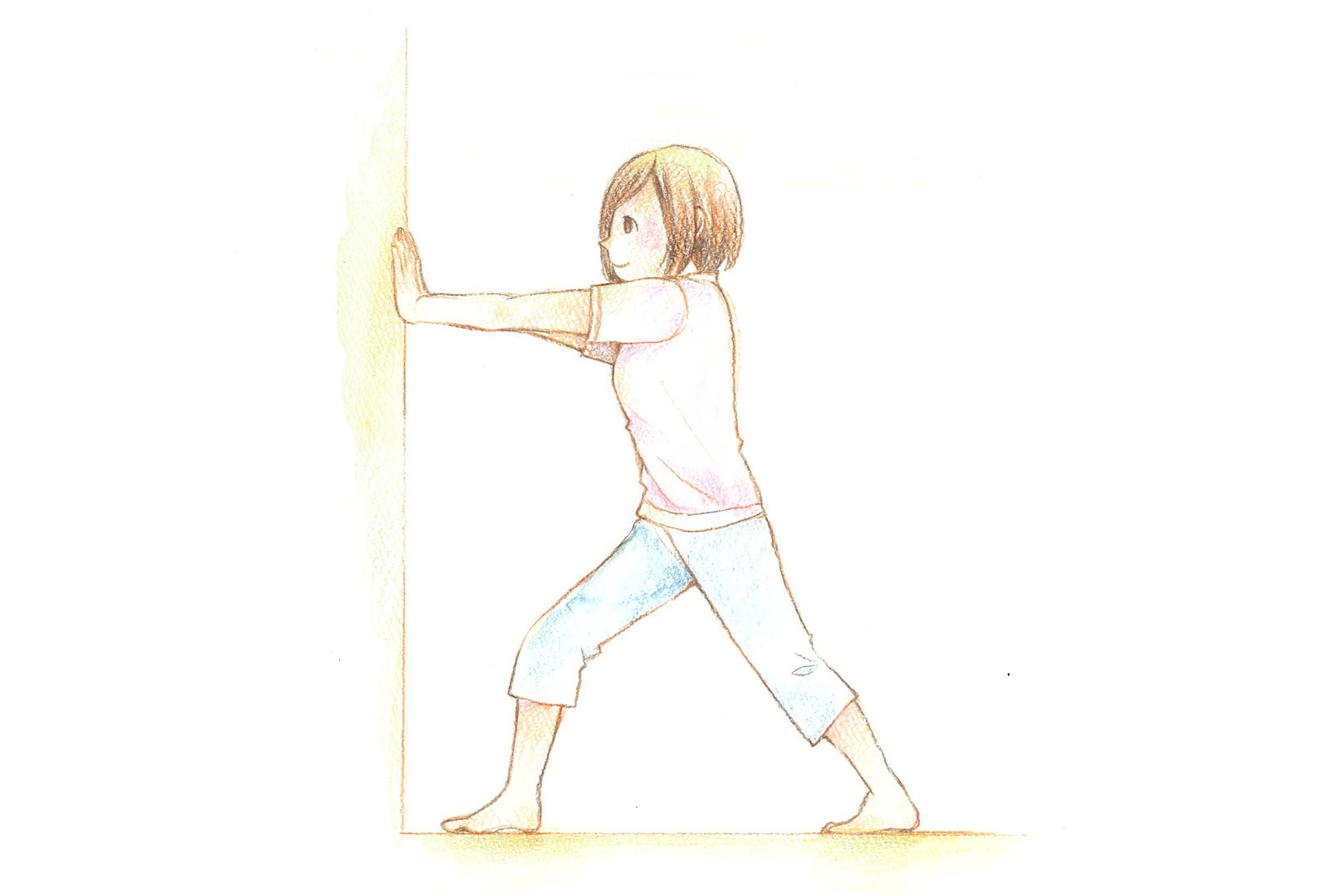

身体のなかで足は心臓から最も遠い場所で、血流が悪くなりやすい部位です。重力によって水分も溜まりやすく、足のむくみに悩む人も少なくありません。そこで、五本指ソックスを履いて歩くことで足指が使いやすくなり、地面をしっかり蹴り出すことでふくらはぎの筋肉がより働きやすくなり、むくみの改善に役立つでしょう。

さらに、足の指の間に汗をかいて、汗が冷えることも冷えの原因のひとつです。足指に汗をかいてもすぐに生地に吸収される五本指ソックスは蒸れにくく、足が冷えにくい靴下といえるでしょう。

踏ん張りがきく

五本指ソックスを好んで履いている人の中には、踏ん張りがききやすいことに魅力を感じている人がいます。親指から小指まで、足指を1本ずつ動かしやすい五本指ソックスは、力仕事やスポーツをする人にも好まれています。

五本指ソックスを履くと、足指全体に体重が分散されるため、体のバランスが整いやすく、立ち姿勢や歩くときの姿勢が整いやすくなります。

また、浮き指(浮き趾)、外反母趾や扁平足など足のトラブルに悩む人にもおすすめです。

長時間歩いても疲れにくい

五本指ソックスは、長時間歩いても疲れにくいという声もあります。五本指ソックスを履くと足指が使いやすくなることで足全体の筋肉が効率よく使えるため、疲労感を覚えにくいことが考えられます。

例えば、長距離を歩くゴルフなどは効果が感じられるかもしれません。その他、ウォーキングをするときに、五本指ソックスを履いている人もたくさんいらっしゃいます。もちろん、五本指ソックスは通勤通学で毎日長距離を歩く人や、仕事でよく歩く人にもおすすめします。

関連記事:五本指靴下で健康に!メンズソックスの選び方を解説

関連記事:足が疲れにくい靴下とは?4つの特徴や使えるシーンまで詳しく解説

五本指ソックス選びで確認した方が良い3つのポイント

五本指ソックスを履いたことがない人や、あまりいい評判を聞いたことがない人は、最近の五本指ソックスにはどんなものがあるのか分からない人もいるでしょう。五本指ソックスを選ぶときは、機能性やデザインに着目して選ぶこともできます。ここでは、五本指ソックスの選び方を詳しく紹介します。

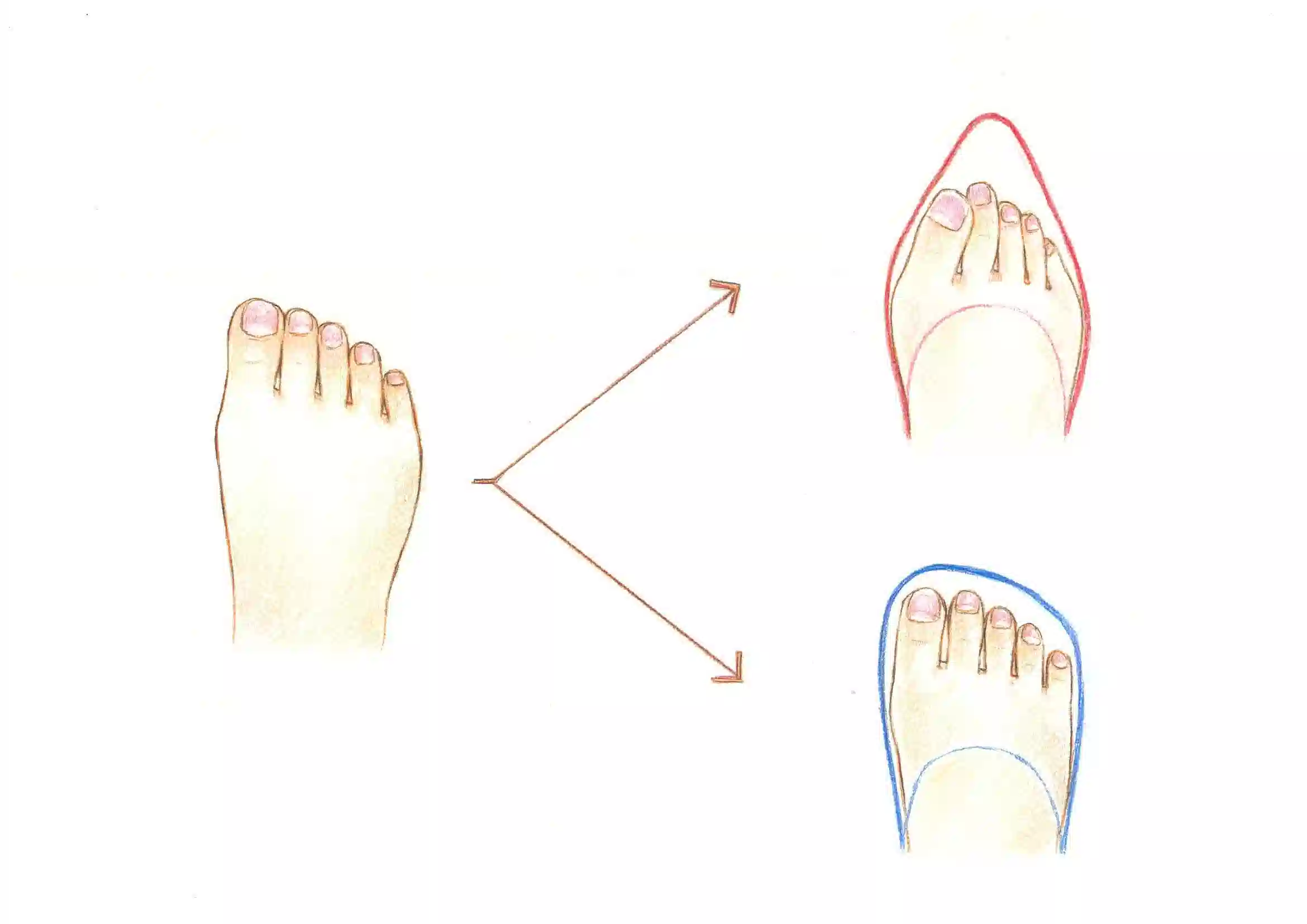

アーチサポート機能付きの五本指ソックス

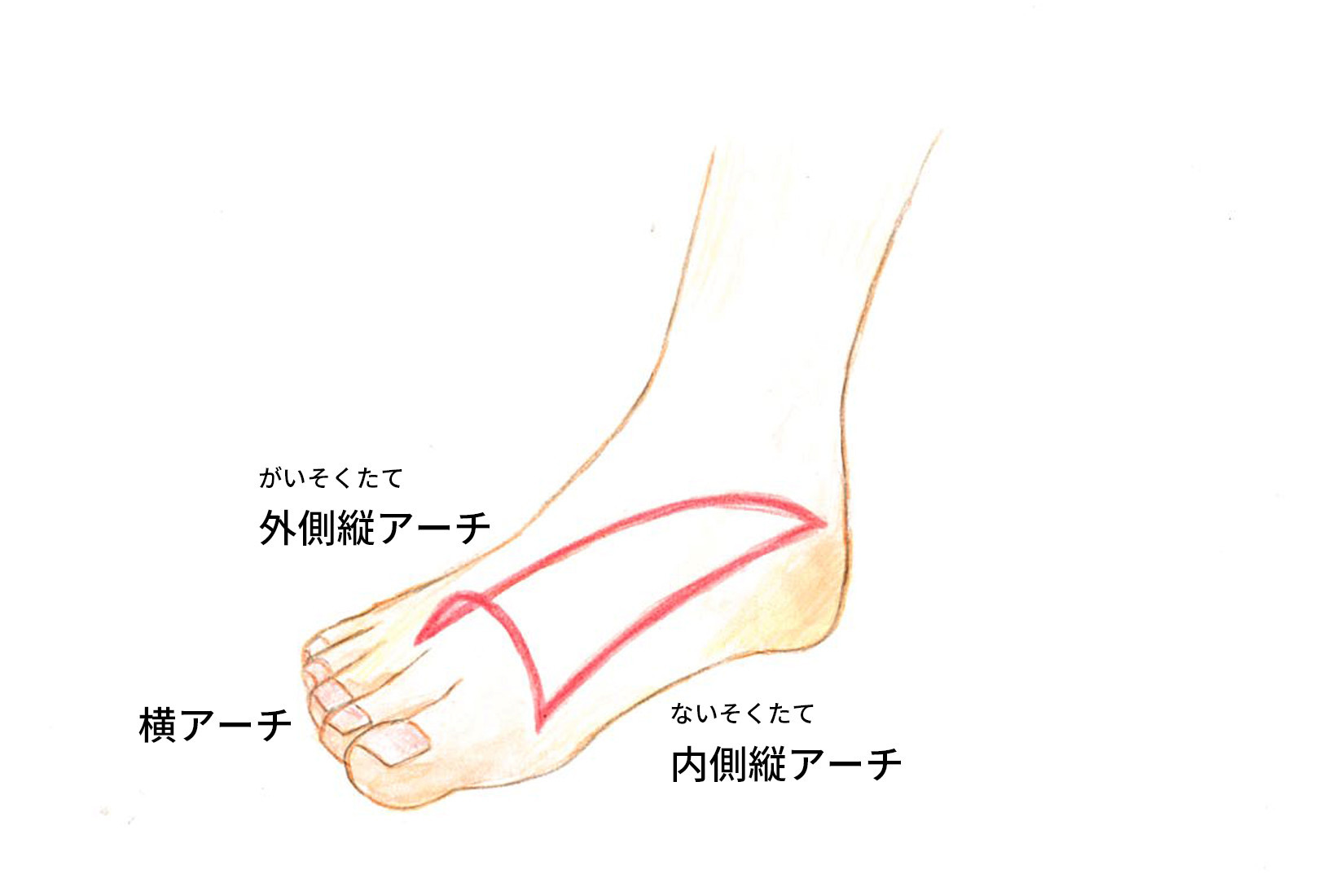

扁平足や開張足など、足の健康が気になる人には、足のアーチを支える機能を持つ五本指ソックスがおすすめです。人の足は、足のアーチによって体重を支え、地面からの衝撃を吸収しています。

何らかの原因でアーチが崩れてしまうと、膝や腰への負担が大きくなってしまいます。そこで、足のアーチを支える五本指靴下を履くと、歩行が楽になり足が疲れにくくなるでしょう。

仕事で立ちっぱなし、座りっぱなしの人や、足の疲れが気になる人にもおすすめです。

ほかにもハイアーチが原因になることも。

関連記事:ハイアーチとは?原因と改善方法など靴下選びのコツを解説

五本指に見えない五本指ソックス

五本指ソックスの見た目が気になる人には、最近はデザイン性の高い五本指ソックスもあります。靴下内部に仕切りがあって、一見、五本指ソックスに見えない靴下であれば、日常生活で靴を脱がなければならないシーンでも人の目を気にすることがありません。

五本指ソックスの外見が気になる人は、そんな五本指ソックスを選んでみましょう。

立体編みで履きやすい五本指ソックス

五本指ソックスの履きづらさが気になる人には、立体編みで履きやすい五本指ソックスを選んでみてはいかがでしょうか。足指の間の生地が重なることでつま先が圧迫されるのが不快という人は、五本指ソックスの指先の作り方が合わないのかもしれません。

足指の内部で立体的に5つの空間に仕切る編み方の五本指ソックスであれば窮屈さは感じにくいでしょう。

関連記事:履き心地がいいって本当?五本指靴下の魅力と選び方を解説

関連記事:浮き指をととのえる!靴下の選び方と予防改善エクササイズ

まとめ

五本指ソックスは履き心地が良く、足汗を吸収しやすいなどのさまざまな魅力があります。足の疲れやニオイ、冷えなどトラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。

履き心地や見た目が気になる人は、立体編みの五本指ソックスや、デザイン性の高い五本指ソックスを選んでみてください。

ケアソクの〈ととのえる〉は科学的なエビデンスのある五本指ソックスです。一見、五本指とわからないインナー5本指構造で、足からはじめる健康に。運動やビジネスシーンまで、日常生活のさまざまなシーンに履いていただきたい靴下です。

●ビジネスシーンにも。五本指靴下に見えない「インナー5本指」

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら