足のタコができる位置で原因がわかる?場所別の治し方と予防法を解説!

足をじっくり見ていると、ところどころ硬くなり膨らんでいるようなところ・へこんで見えるような場所はありませんか。場所はどこであっても、皮膚が変形している部分はタコやウオノメが疑われます。「なぜかいつも靴下の同じ場所に穴があく」と悩んでいる方は、その穴の中にタコ・ウオノメが隠れていることが考えられます。

そこで今回は、タコ・ウオノメの違いやできてしまう理由を説明し、最後に靴下の選び方・歩き方の改善・筋トレによるタコとウオノメの対処法をお伝えします。

足のタコができる位置でわかる身体のサイン

足にできるタコは、特定の場所に継続的な圧力や摩擦がかかることで、皮膚が防御反応として角質を厚くした状態です。 そのため、タコができる位置は、あなたの足のどこに負担が集中しているかを示すバロメーターと言えます。まずは、タコとよく似た「魚の目」との違いや、なぜタコが再発しやすいのかについて理解を深めましょう。

タコとウオノメ(魚の目)はどう違う?

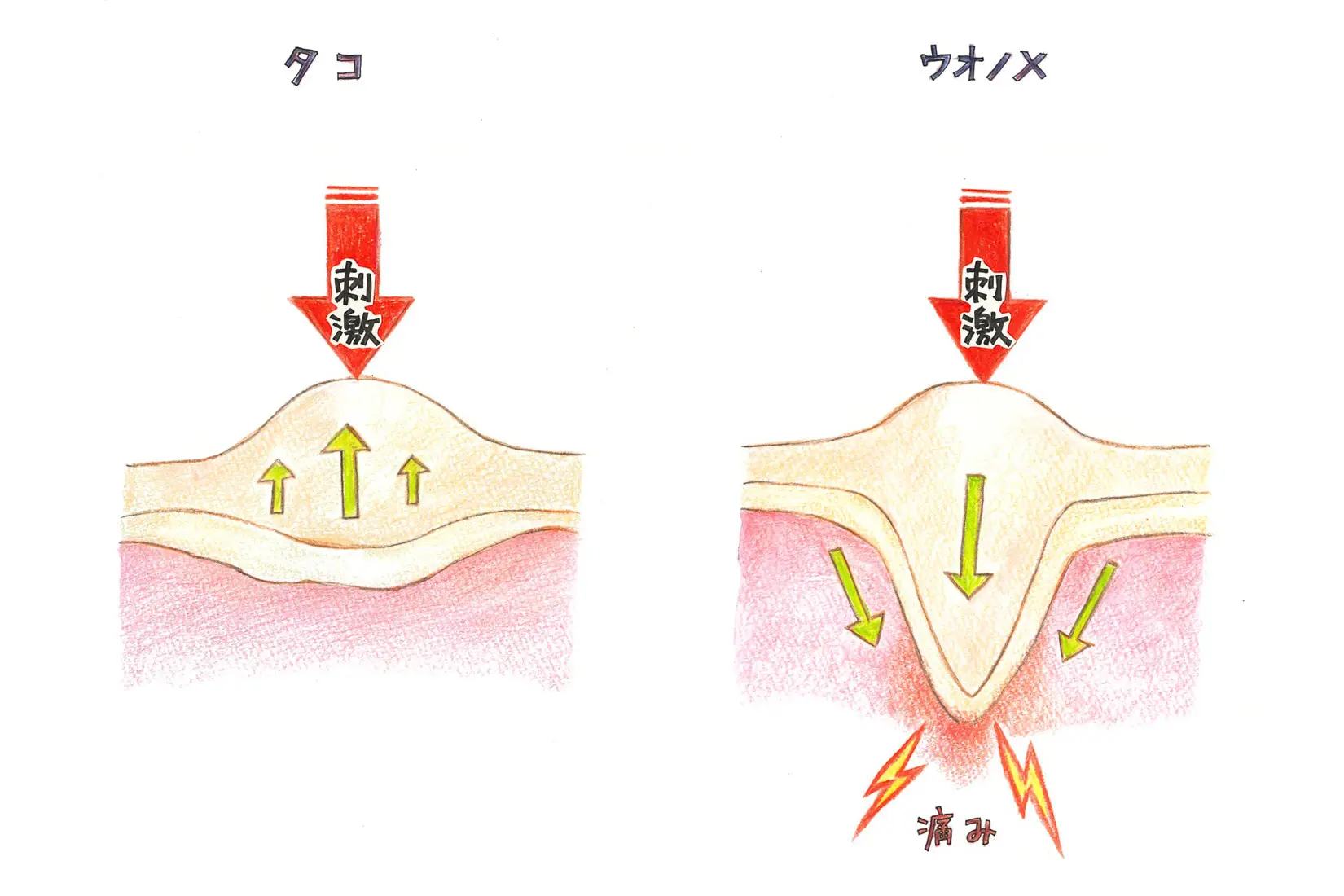

タコとウオノメの違いは、刺激に対する皮膚の反応です。皮膚の一部分に繰り返し摩擦や圧迫を受けたとき、その部分を守ろうとして皮膚の表面が硬く厚く盛り上がるのがタコです。一方で、中央に硬い芯ができて皮膚の奥にくさび状にできていくのがウオノメです。

同じ場所で繰り返し刺激を受けることで、皮膚が角質を増やして体を守ろうとする防御反応が原因でできると言えます。

タコの場合の痛みはほとんどありません。しかし、ウオノメは芯が神経を刺激すると痛みを伴います。さらに患部をかばって歩くため、歩行姿勢が崩れることが考えられます。歩行のバランスが悪いと時間の経過とともに膝、腰、肩など、他の場所にも影響が出る可能性も否定できません。

なぜ同じ場所にタコが繰り返しできるのか

タコを一度削っても、しばらくすると同じ場所にまたできてしまうのは、根本的な原因が解決されていないからです。タコはあくまで結果であり、その原因は「足の形の変化」「歩き方の癖」「合わない靴」などに潜んでいます。 例えば、外反母趾の人は親指の付け根に、足のアーチが崩れている人は足裏の前方にタコができやすくなります。 このように、タコができる位置は、足のどこに過剰な負担がかかっているかを教えてくれるサインなのです。

【位置別】足のタコができる主な原因

あなたのタコはどこにありますか?ここでは、タコができやすい代表的な位置と、そこに隠された原因について詳しく見ていきましょう。

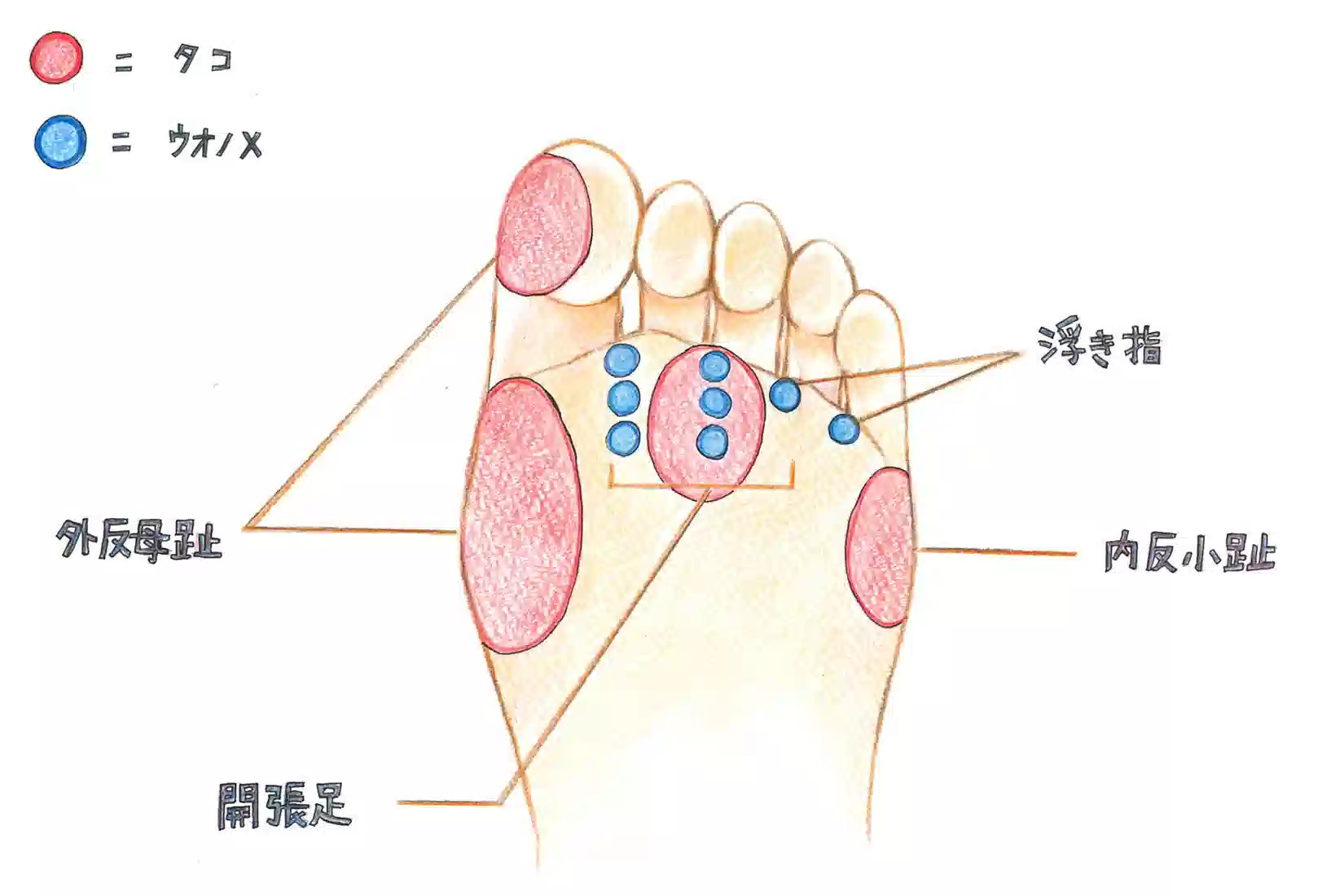

【タコ・ウオノメ(魚の目)の位置と原因】

タコ・ウオノメができる位置と原因の一例です。

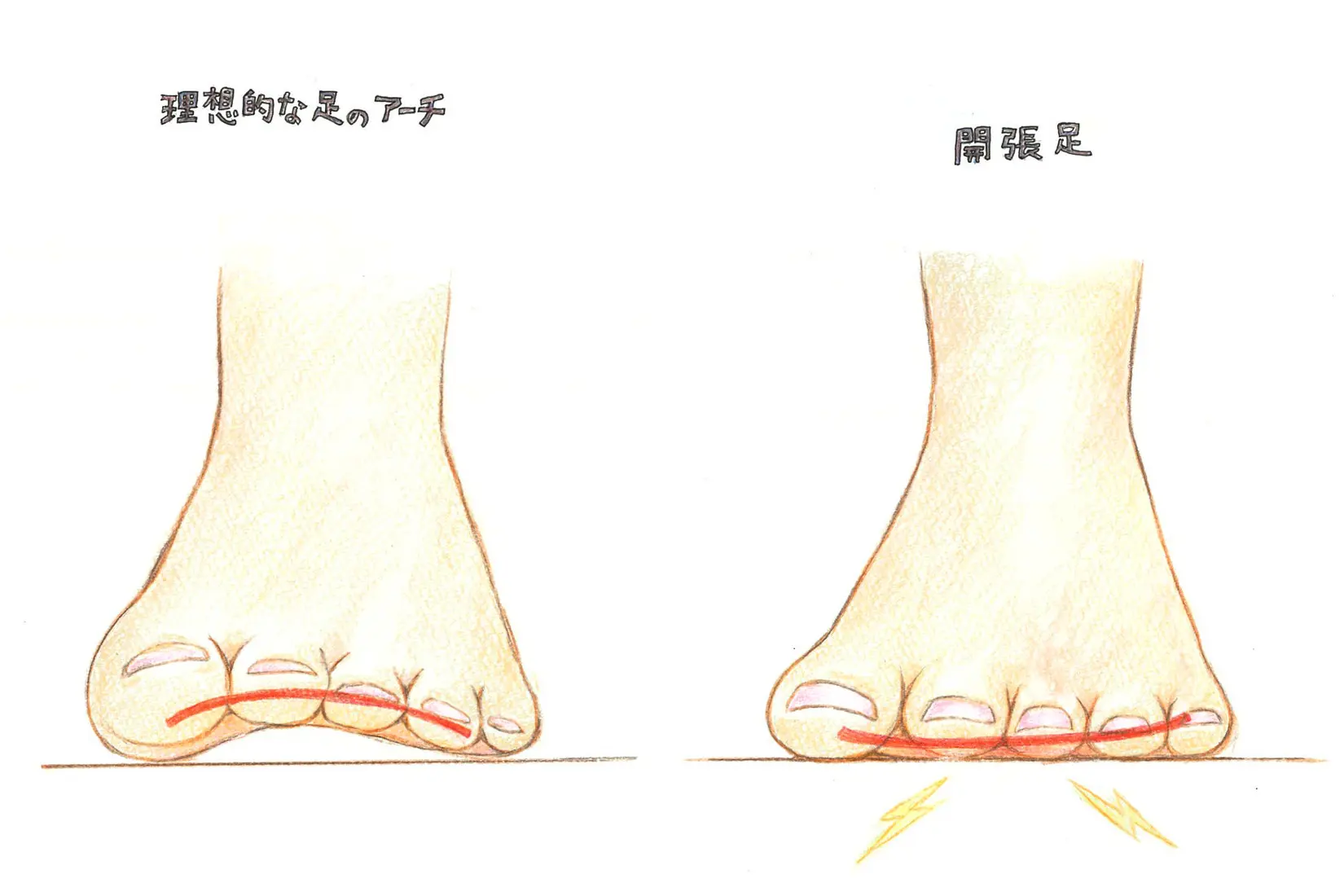

人差し指・中指の付け根の下:浮き指(うきゆび)や開張足

足の裏、人差し指や中指の付け根あたりにタコができる方は、「浮き指」や「開張足(かいちょうそく)」かもしれません。浮き指とは、歩行時に足の指が地面にしっかり接地していない状態のことです。本来、指先で分散されるべき体重が指の付け根に集中するため、その部分の皮膚が硬くなってしまいます。 開張足は、足の横アーチが崩れて足幅が広がってしまう状態で、同様に指の付け根に負担がかかりやすくなります。

親指の付け根や外側:外反母趾(がいはんぼし)

外反母趾(外反拇趾)は足の親指の関節が小指側に曲がっている状態をいいます。もとの骨の形だけでなく足のサイズに合わない靴を履き続けることで足指が圧迫されること、またそれによって正常な歩行ができない状態が続くことが要因と言われています。

外反母趾の影響で親指や人差し指が浮き指になると、歩行時に足裏の親指の付け根にある母趾球(ぼしきゅう)で蹴り出すことになることから、その部分にタコができやすくなります。

外反母趾について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

関連記事:外反母趾の意外な原因と靴下も含めた予防・緩和策を解説

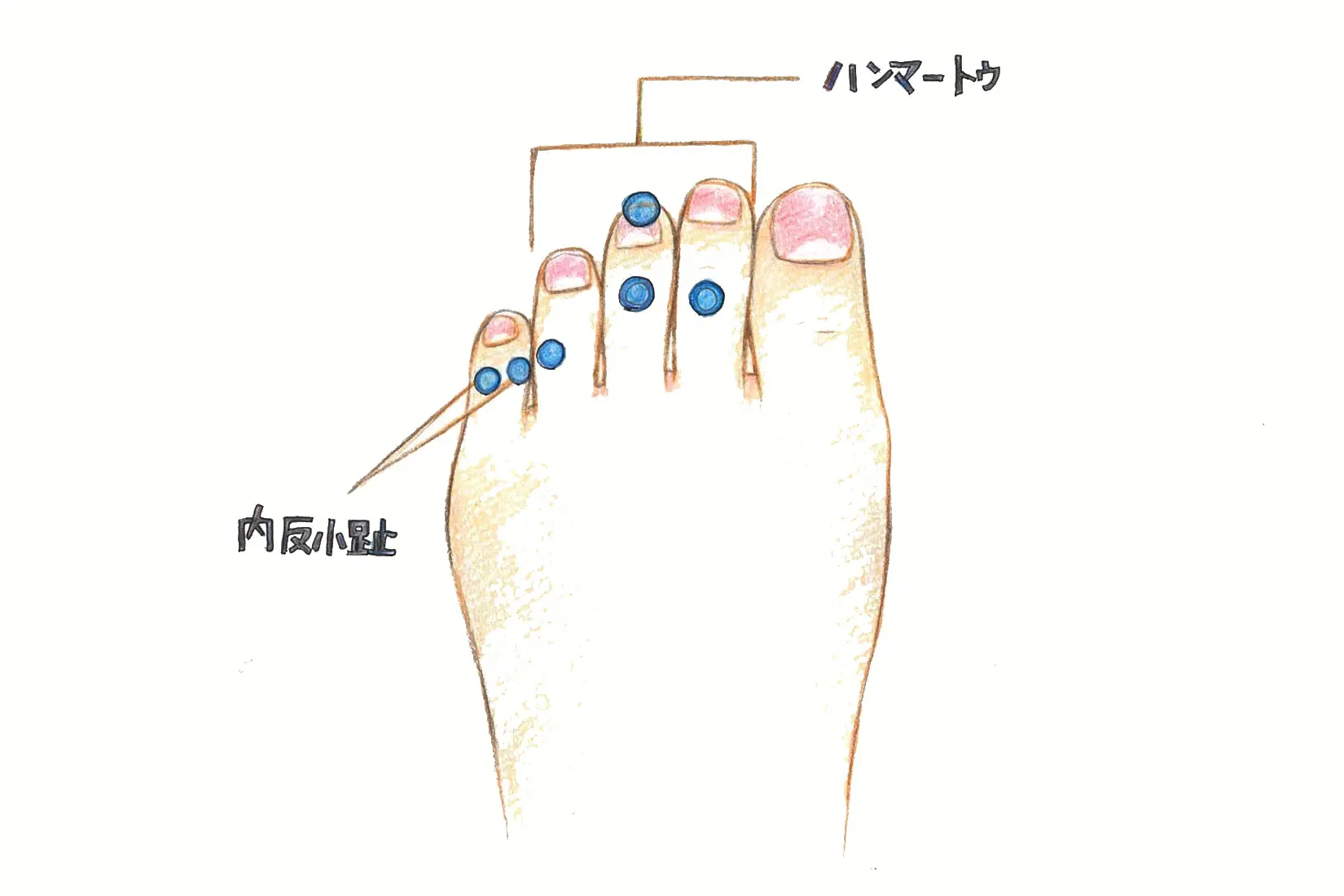

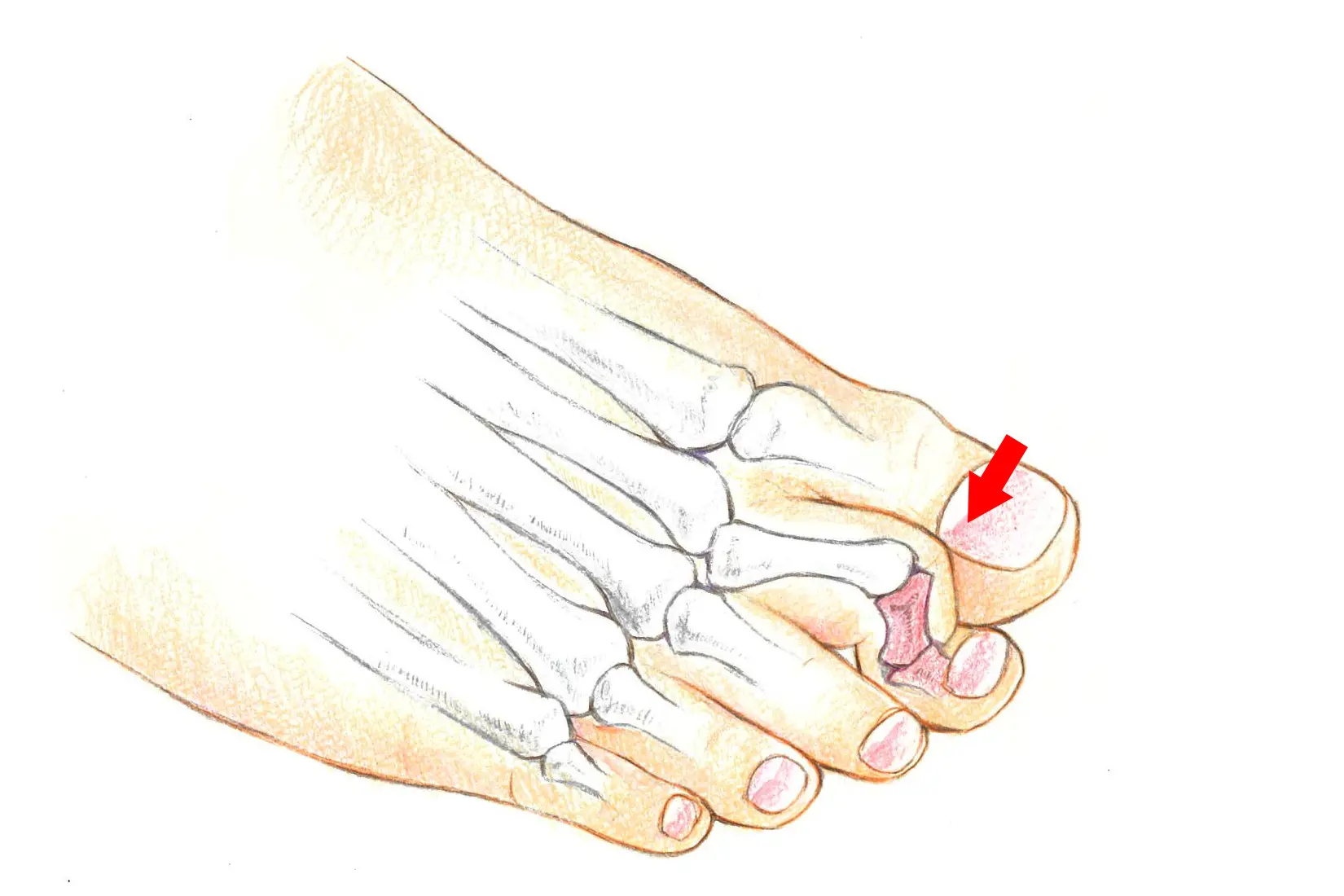

小指の付け根:内反小趾(ないはんしょうし)

内反小趾とは、足の小指が親指側に曲がっている状態です。外反母趾という言葉はよく聞きますが、内反小趾は聞き慣れないかもしれません。しかし、自覚していないだけで、多くの人が内反小趾の可能性があります。

外反母趾のような痛みを伴わないことが多く、放置されやすい症状です。しかし、内反小趾によって重心の位置が崩れて、膝痛・腰痛にもつながる可能性もあります。

女性の場合ストッキングを履くことで、小指が圧迫され内反小趾を起こしやすくなります。

そして小指の曲がった部分が靴に当たると、タコができる場合があります。

関連記事:内反小趾になるのはなぜ?原因を解説

指の上部:ハンマートウ

長いあいだ足に合わない靴を履き続ける習慣が大きな原因と考えられ、足の人差し指、もしくは中指や薬指などの関節がZ字のような形に変形してしまいます。足指の上が靴に当たってしまうので、そこに摩擦が生じ、タコができることがあります。

関連記事:ハンマートウ(ハンマートゥ)とは?症状や原因など靴下選びのコツを解説

かかと:歩き方の癖や乾燥

かかと、特にその外側にタコができる場合は、歩き方に癖がある可能性があります。歩行時にかかとの外側から着地する力が強いと、その部分に集中して負担がかかります。また、かかとは皮脂の分泌が少なく乾燥しやすいため、古い角質が溜まりやすく、ガサガサのタコに発展することもあります。

足の側面:O脚やX脚による重心の偏り

足の側面(内側または外側)にタコができるのは、O脚やX脚によって体重のかかり方が偏っていることが原因と考えられます。 O脚の場合は足の外側に体重がかかりやすいため、足の側面外側にタコができやすく、X脚の場合は逆に内側にタコができやすい傾向があります。

自分でできる足のタコのケア方法

できてしまったタコは、痛みがなければすぐに治療が必要なわけではありませんが、放置して硬くなると痛みの原因になることもあります。ここでは、ご自宅でできる基本的なケア方法をご紹介します。

市販の保護パッドで圧迫を防ぐ

タコができている部分に痛みを感じる場合は、ドラッグストアなどで販売されている専用の保護パッドを活用するのが有効です。ドーナツ型やジェルタイプのパッドをタコに直接貼ることで、靴との摩擦や圧迫を和らげ、痛みを軽減する効果が期待できます。これは根本的な治療ではありませんが、応急処置として非常に役立ちます。

角質を柔らかくするフットケア

入浴後など、皮膚が柔らかくなっている時に、フットファイル(足用のやすり)を使って硬くなった角質を優しく削る方法があります。ただし、削りすぎると皮膚を傷つけたり、かえって角質が厚くなったりする原因にもなるため、注意が必要です。一度に全て取り除こうとせず、数回に分けて少しずつケアするようにしましょう。

保湿クリームで皮膚を健やかに保つ

足の裏は乾燥しやすいため、日々の保湿ケアが重要です。尿素などが配合された保湿クリームを使い、硬くなった部分をマッサージするようによく塗り込みましょう。皮膚を柔らかく保つことで、角質が過剰に厚くなるのを防ぎ、タコの予防にも繋がります。お風呂上がりの習慣にすることをおすすめします。

タコを予防・和らげるための習慣と靴下の選び方

ここでは、タコ・ウオノメを予防・和らげるための習慣と靴下の選び方という観点から、以下の3つを解説します。

・ペタペタ歩きの改善

・足の裏の筋トレ

・フットヘルスウェアとしての靴下の着用

1つずつ見ていきましょう。

ペタペタ歩きの改善

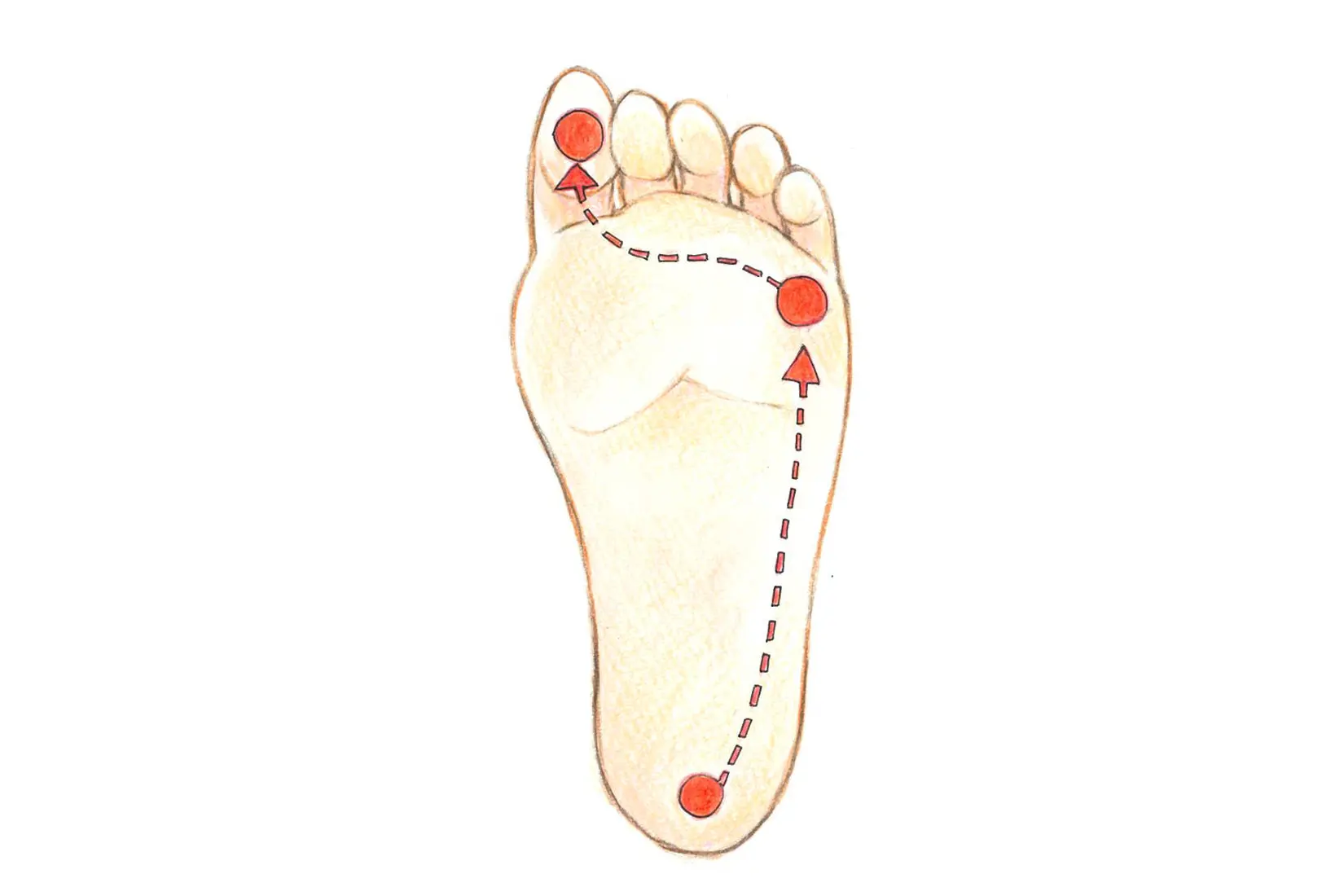

歩行の理想的な体重移動が「あおり運動」です。

タコ・ウオノメを予防・和らげるための習慣としては、1つ目にペタペタ歩きの改善があります。

足指の付け根にタコができやすい人は、歩く時に足をあまり上げず足裏全体を着けて歩く「ペタペタ歩き」になりがちです。ペタペタ歩きでは足の裏全体で着地することから足の指を使わないため、足の指の筋肉の衰えにつながります。

実は、歩くときの正しい重心移動のための体の動きを「あおり運動」と言います。

正しい重心移動とは、まずかかとから着地し、足の小指側に重心が異動し、親指から抜けるような動きです。

足の指でしっかり蹴り出すことで、重心移動が促され、タコ・ウオノメの症状を予防したり、和らげる可能性があります。

足裏・足指の筋トレ

足裏・足指の筋トレも、タコ・ウオノメを予防・和らげるための習慣としておすすめです。

タコ・ウオノメをはじめとする足裏・足指のトラブルの共通した原因として考えられることは、足裏・足指の筋肉低下と言えます。足に合わない靴の長期の着用などにより足裏・足指が正しく使われず、足裏・足指が本来の仕事である、体をささえることができなくなってしまっているとも言えます。

しかし、足裏・足指のトレーニングを行い、正しい歩き方を続けることで、タコ・ウオノメの予防や症状の悪化を防ぐことができます。

フットヘルスウェアとしての靴下の着用

足の環境をととのえる靴下を選ぶことでタコ・ウオノメを予防したり、症状の悪化を防ぐ可能性があります。

タコ・ウオノメの原因から考えると、歩き方をととのえること・足裏・足指の筋力アップなどが重要ですが、足をサポートする靴下の着用も対策の1つになり得ます。

これまで説明してきたとおり、足に合わない靴・ストッキングなどの着用が足の負担になり、健康を乱している可能性があります。靴下は「足を保護するもの」だけではなく「足の健康をととのえるフットヘルスウェア」として、とらえ直すことができます。

ケアソク〈ととのえる〉は、医師や大学教授などの足の専門家の監修を受けエビデンス(科学的根拠)を基に開発したインナー5本指タイプのソックスです。つま先の内部が5本に仕切られ、履くだけで様々な足トラブルの予防・緩和が期待できます。

横アーチをサポートすることで開張足を防ぎ、タコ・ウオノメができにくい足に変えていきましょう。

まとめ

今回は、タコ・ウオノメの基礎知識・それぞれの違いの確認・できてしまう理由を説明し、最後に歩き方の改善・筋トレなどの習慣と靴下の選び方について解説しました。

足に合わない靴・靴下が負担となり、開張足・浮き指・外反母趾・内反小趾・ハンマートウを引き起こすことで、タコ・ウオノメの症状が出る可能性について紹介しました。

普段の歩き方の改善や足裏・足指の筋トレの他、普段履いている靴下を替えることで足への負担を軽減し、足の環境に変化を起こして、タコ・ウオノメを予防したり和らげる可能性があることを知っていただけたらと思います。

●ウオノメ(魚の目)の関連記事はこちら

→ 足の小指に魚の目ができた!改善するための習慣とは?

→ 足の裏の魚の目をどうにかしたい!原因と予防方法を解説

→ 魚の目はなぜできる?原因と再発を防ぐ方法を解説!

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト