足の裏の魚の目をどうにかしたい!原因と予防方法を解説

「足の裏に魚の目ができるのはなぜ?」「魚の目を予防する方法はある?」

足の裏に魚の目ができると、歩くたびに痛みを覚えてしまいます。同じ場所に繰り返し魚の目ができてしまうのを、どうにかして防ぎたいと思う人もいるでしょう。

そこで今回の記事では、魚の目とタコ・イボとの違いなど基礎知識と、魚の目ができる場所ごとの原因を解説します。また、魚の目を予防する方法も紹介していきますので、ぜひご覧ください。

足の裏に魚の目ができた!魚の目とは?

魚の目もタコもイボも、一見すると見分けがつかず、自分にできているのは魚の目なのか、判別がつかないこともあるでしょう。まずは、魚の目とは何か、タコやイボとの違いは何かという基礎知識からみていきましょう。

魚の目(うおのめ)とは

魚の目とは、皮膚の外側にある角質が増殖し、部分的に盛り上がる皮膚病変の一種です。圧迫や摩擦刺激が加わると、皮膚が防御反応を起こして角質が盛り上がります。

大きさは直径5mm~7mm程度で表面はつるつるとしており、中央に芯があるのが特徴です。魚の目を指などで上から圧迫すると痛みを感じます。そのため、足の裏に魚の目ができると、歩くたびに痛むこともあります。魚の目ができたときには、悪化する前にフットケアサロンを利用したり、皮膚科などの医療機関を受診しましょう。

タコ・イボとの違いは

タコは、魚の目と違って、圧迫しても痛くないことがほとんどです。魚の目と同様に、外部刺激からの皮膚の防御反応でタコができます。圧迫されている部分や摩擦を受ける部分にできるため、原因となる習慣を変えない限り、ケアをしても同じ場所に再発することも少なくありません。手の場合、ペンを持つ指にできる「ペンだこ」などが同じ例です。

イボも、魚の目やタコに似た皮膚病変で、皮膚の一部が固く盛り上がります。しかし、イボができる原因は、魚の目やタコとは大きく異なります。ヒト乳頭腫ウイルスというウイルス感染により起こるのが、イボの特徴です。皮膚の小さな傷からウイルスに感染し、イボができることが多いでしょう。

イボの判別が難しい場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。

足の裏に魚の目ができた!場所ごとに考えられる原因は?

足の裏と一言で言っても、どの部分にできたかで、考えられる原因が異なります。ここでは、魚の目ができやすい以下2つの箇所に分けて、原因を詳しく解説していきます。

- 足の裏の小指の付け根

- 足の裏の人差し指や中指の付け根

それぞれ詳しく見ていきましょう。

足の裏の小指の付け根

魚の目が、足の裏の小指の付け根部分にできているときには、歩くときに足指がしっかり使えていないことで、足指の付け根部分に過度な負荷がかかっている可能性があります。浮き指が原因になっている人もいるかもしれません。そうなると前足部に負荷がかかり、そこに魚の目ができてしまうのです。

そもそも浮き指の原因は、足のアーチの崩れが考えられます。

改善するには、足部の筋力トレーニングをして足のアーチを形成するよう努めます。以下の記事でも、浮き指に関して詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

足の裏の人差し指や中指の付け根

足の裏の人差し指、中指の付け根あたりに魚の目ができるときは、開張足(かいちょうそく)になっているかもしれません。

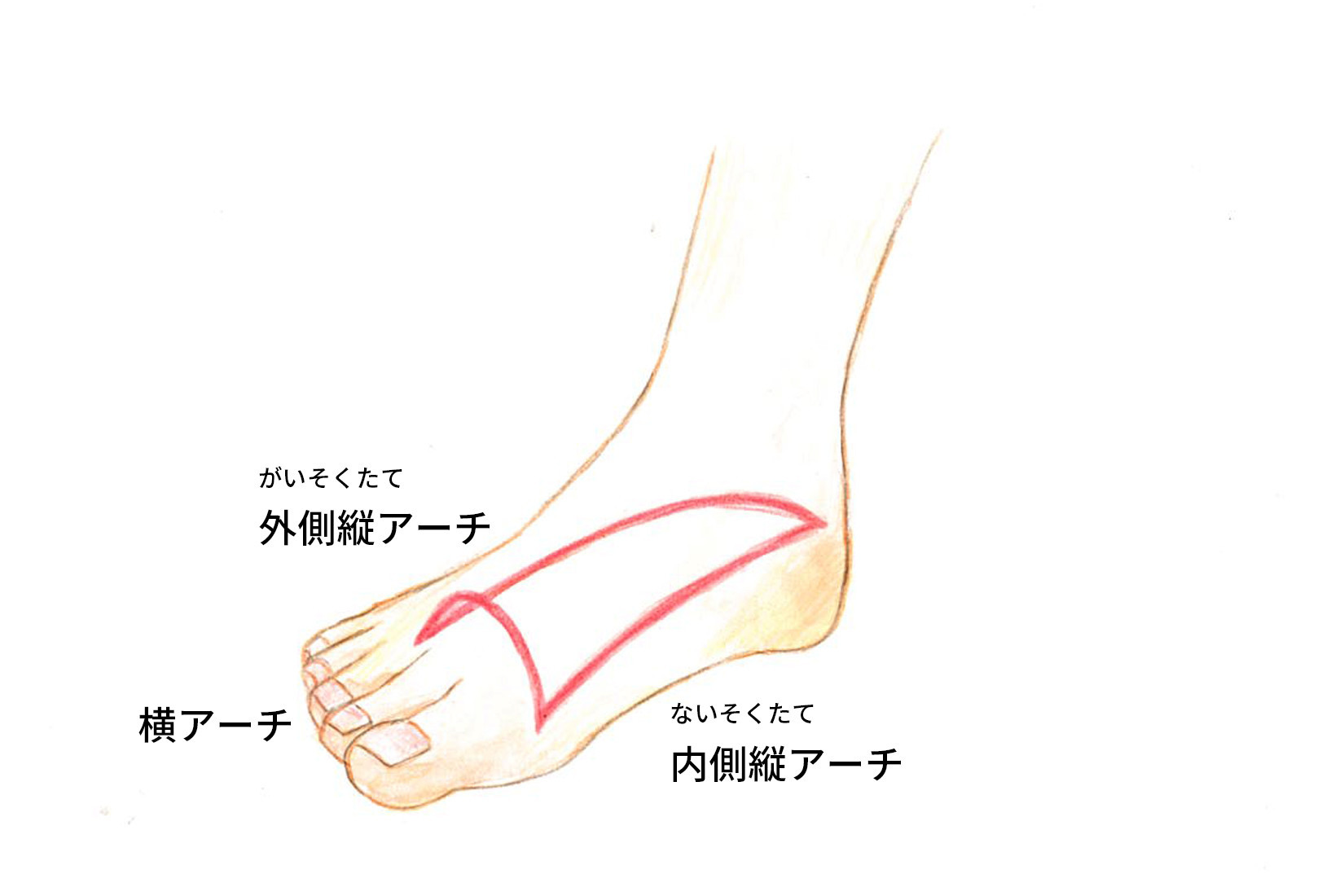

私たち人間の足の裏は、足のアーチがクッションの役目を果たし、地面や床からの衝撃を緩和させています。足のアーチを形成しているのは、内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチの3つです。

そのうち、横アーチと呼ばれる、親指の付け根あたりから小指の付け根あたりにあるアーチが崩れた状態を、開張足といいます。

開張足になると、前足部で衝撃が吸収されにくくなり、過度な圧迫や摩擦が起こりやすくなるため、魚の目ができてしまうことも少なくありません。

足のアーチに関しては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

関連記事:その体の不調、実は「アーチの崩れ」が原因かも!? ~基礎知識編~

足の裏にできる魚の目を予防する方法は?

魚の目は、何度も同じ場所に繰り返しできてしまうこともあるため、予防したいと思う人もいるでしょう。足の裏の魚の目予防には、以下5つの方法が効果的です。

- 足にあった靴を履く

- 足の皮膚を柔らかくする

- 足の裏の筋力を鍛える

- 歩き方や姿勢を改善する

- 五本指靴下を履く

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

足にあった靴を履く

足の裏の魚の目を予防するには、足にあった靴を履くことが大切です。小さい靴は小指や親指の脇が靴に当たり、逆に大きすぎる靴は靴の中で足が前滑りして、摩擦が起こりやすくなってしまいます。

かかとがきちんと固定される靴を選び、余計な摩擦が起こらないようにしましょう。

また、足の裏は、全体重を支える重要な部分です。

体重がかかるところに、地面からの衝撃を緩和するクッションのない靴を履いていると、足の裏だけでなく膝や腰にも負担がかかってしまいます。底の薄い靴やクッション性のない靴は避けましょう。

靴を買うときには、靴選びの専門家であるシューフィッターのいる靴屋を選ぶことをおすすめします。

足の皮膚を柔らかくする

魚の目は、足の皮膚を柔らかくすることも予防する方法の1つです。入浴して角質を柔らかくして、お風呂上がりには保湿しましょう。

足の裏に、保湿クリームを塗るのも効果的です。日頃から足をお手入れし、自分の足をよく観察することは健康を維持していくことにもつながりますよ。

足の裏の筋力を鍛える

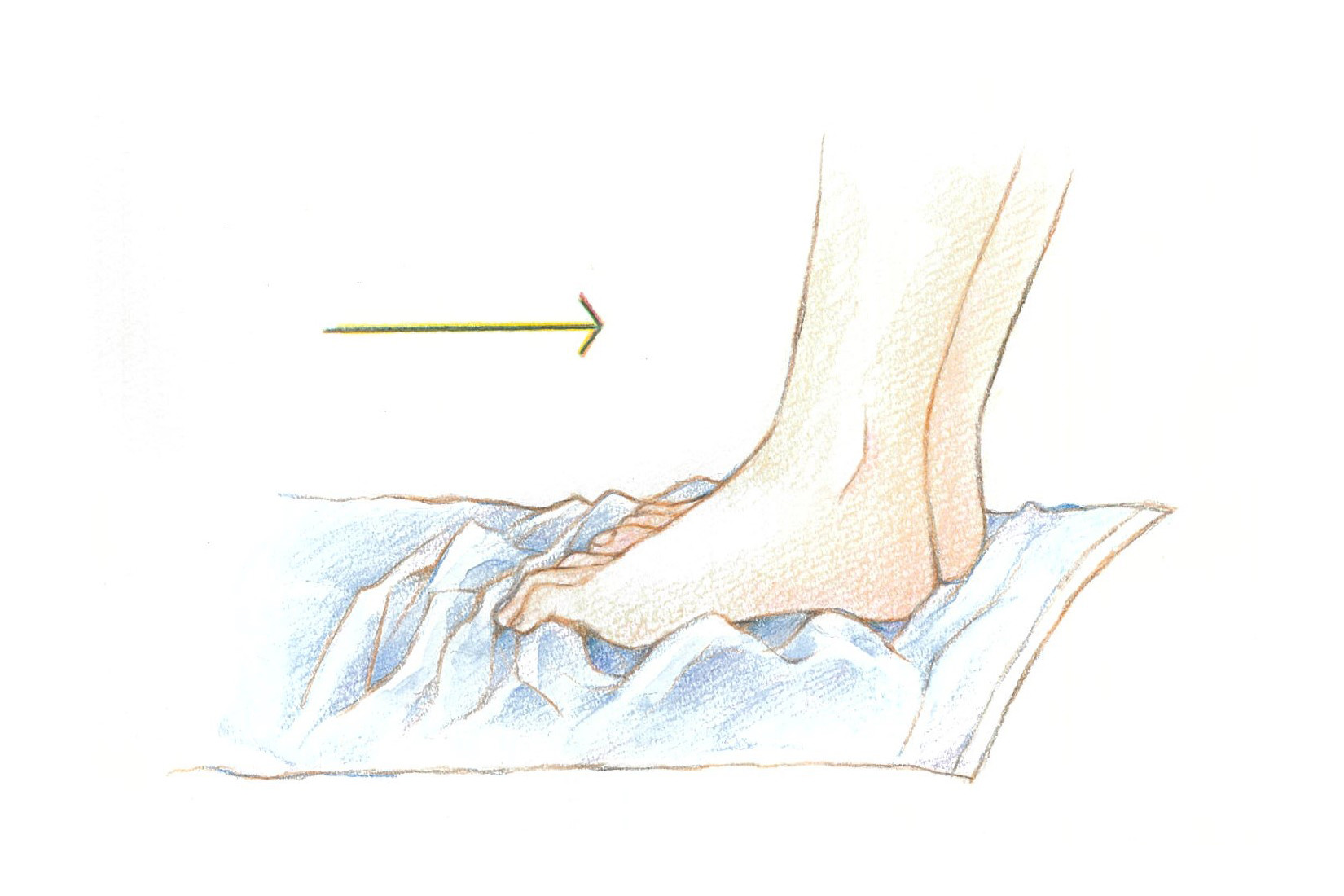

魚の目を防ぐには、足のアーチを整えたり、歩行時に足指がしっかり使えるよう、足の筋力を鍛えることを意識してみましょう。足指を動かす細かい動作をすることで、アーチを支える靭帯や筋肉は鍛えられます。ここでは、「タオルギャザー」という筋力トレーニングを紹介します。

【タオルギャザー】

1.椅子に座り、床にタオルを敷いて足を乗せる

2.かかとをつけて、足指でタオルを手前にたぐり寄せる

3.左右10回ずつ繰り返し行う

タオルギャザーでは、かかとでしっかりと、タオルを押さえておくのがコツです。足の裏の筋力が鍛えられると、足裏や足指でしっかり地面を捉えられるようになり、歩行が安定します。自宅で、リラックスしているときなどにぜひ行ってみてください。

歩き方や姿勢を改善する

足の裏の魚の目の予防には、歩き方や姿勢の改善も効果が期待できます。魚の目が繰り返しできてしまう場合、足の裏全体で地面に着地するぺたぺた歩きをしている可能性があります。ぺたぺた歩きをしていると足の指が使われにくいため、足指や足裏の筋力が衰えやすくなってしまうのです。

一度、普段歩いている自分の歩き方や姿勢を意識してみましょう。理想的な歩き方では、以下の順に重心が移動していきます。

かかと→足の外側→親指の付け根

まずは、かかとから着地し、親指から自然に蹴り出すことをイメージしてみてください。

歩き方は、意識していないと身につきません。通勤中や通学中、ウォーキングをするときなどに、ぜひ実践してみてください。

五本指靴下を履く

魚の目の予防には、五本指靴下を履くのも有効です。五本指靴下は、足が1本1本独立した形状をしているため、足指が地面を捉えやすくバランスのとれた歩行がしやすくなります。

前述した通り、靴は足にあったものを選ぶことが第一ですが、靴下選びも足の健康を保つために役立ちます。五本指靴下の中には、足のアーチをサポートする機能を持つものも存在します。

さらに、足裏のかかと部分にクッション性があると、歩行時にかかとから筋肉や関節に伝わる衝撃を軽減させる効果が見込めます。機能性が高い靴下は、「足を保護する」ためだけに履くのではなく、「足の健康を目指す」ために履くフットヘルスウェアの役目を果たします。

まとめ

足の裏のいつも同じ場所に、繰り返し魚の目ができてしまうときには、浮き指や開張足になっている可能性があります。魚の目を予防するには、足裏の筋力トレーニングや歩き方の改善が効果的です。

また、足部のアーチを支える靴下もあるため、本記事で紹介した予防法とともに日常生活の中で五本指靴下を取り入れてみてはいかがでしょうか。

足の専門家が監修したケアソク〈ととのえる〉は、足部のアーチを支え、正しい歩き方や姿勢を促す機能的な五本指靴下です。靴選びと同じように、靴下選びにもぜひ意識を向けてみてください。

●足のアーチをサポートし、かかとのクッションが衝撃を吸収

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

関連記事:足の小指に魚の目ができた!改善するための習慣とは?

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト