足底筋膜炎になるのはなぜ?原因と予防方法を解説

「足底筋膜炎になる原因は?」「足底筋膜炎の痛みを改善する方法はある?」

歩くたびに土踏まずが痛み、病院に行ったら足底筋膜炎と診断された人もいるでしょう。

特に激しい運動をしたわけでもないのに足底筋膜炎になってしまうのには原因があります。中でも多いのは、足のアーチの崩れとスポーツ前の準備運動不足で、日常生活を見直せば改善することも少なくありません。

そこで今回の記事では、足底筋膜炎の原因や対処方法を解説します。

足底筋膜炎とは?原因を知る前の基礎知識

足底筋膜炎の原因を知る前に、足底筋膜炎とは何か、症状や病院で行われる治療など、足底筋膜炎の基礎知識を解説します。

足底筋膜炎とは

足底筋膜炎とは、足裏の、かかとからつま先の間に弦のように張っている部位(足底筋膜)が炎症を起こした状態です。足底筋膜は、普段、私たちの足の裏でクッションのように足にかかる負担を軽減しています。

ヒールなどをよく履く人や、扁平足やハイアーチなどで、足のアーチが崩れている人は、足底筋膜炎になりやすいと言われます。

足底筋膜炎の症状は

足底筋膜炎になると、歩いたときに、かかとから土踏まずあたりが痛くなることがあります。足底筋膜炎の主な症状は、以下の5つです。

- 朝起きてすぐ、ベッドから起きて足をついたときにピリッと痛む

- 足の裏を押すと痛い

- 足の裏がつっぱっている感じがする

- 運動した後に痛む

- かかとの内側が刺されるように激しく痛む

足底筋膜炎の初期段階では症状に気づかない場合もありますが、放っておくと徐々に悪化することもあります。症状が軽いうちに、早めに医療機関を受診しましょう。

足底筋膜炎の治療は

医療機関(整形外科)で行われる足底筋膜炎の治療方法は、主に痛みの改善やインソール療法といった保存療法です。

足底筋膜炎で親指下や、かかとに痛みを感じるときは、周辺筋肉が断裂している可能性があります。この場合、ステロイド注射やその他の薬物療法で痛みを緩和させ、一時安静にするという方法が一般的です。

その他にも、靴の中にインソールという厚い中敷きを入れて、足の衝撃を緩和する治療法もあります。難治性の場合は手術療法が行われることもありますが、稀なケースです。

このように整形外科では、足を休ませて足底筋膜の疲れを取る治療が行われることが多いでしょう。

足底筋膜炎はなぜなるの?原因を解説

足底筋膜炎の原因には、足裏アーチの崩れやスポーツによる足裏の酷使などがあります。ここでは、足底筋膜炎の原因を詳しく解説します。

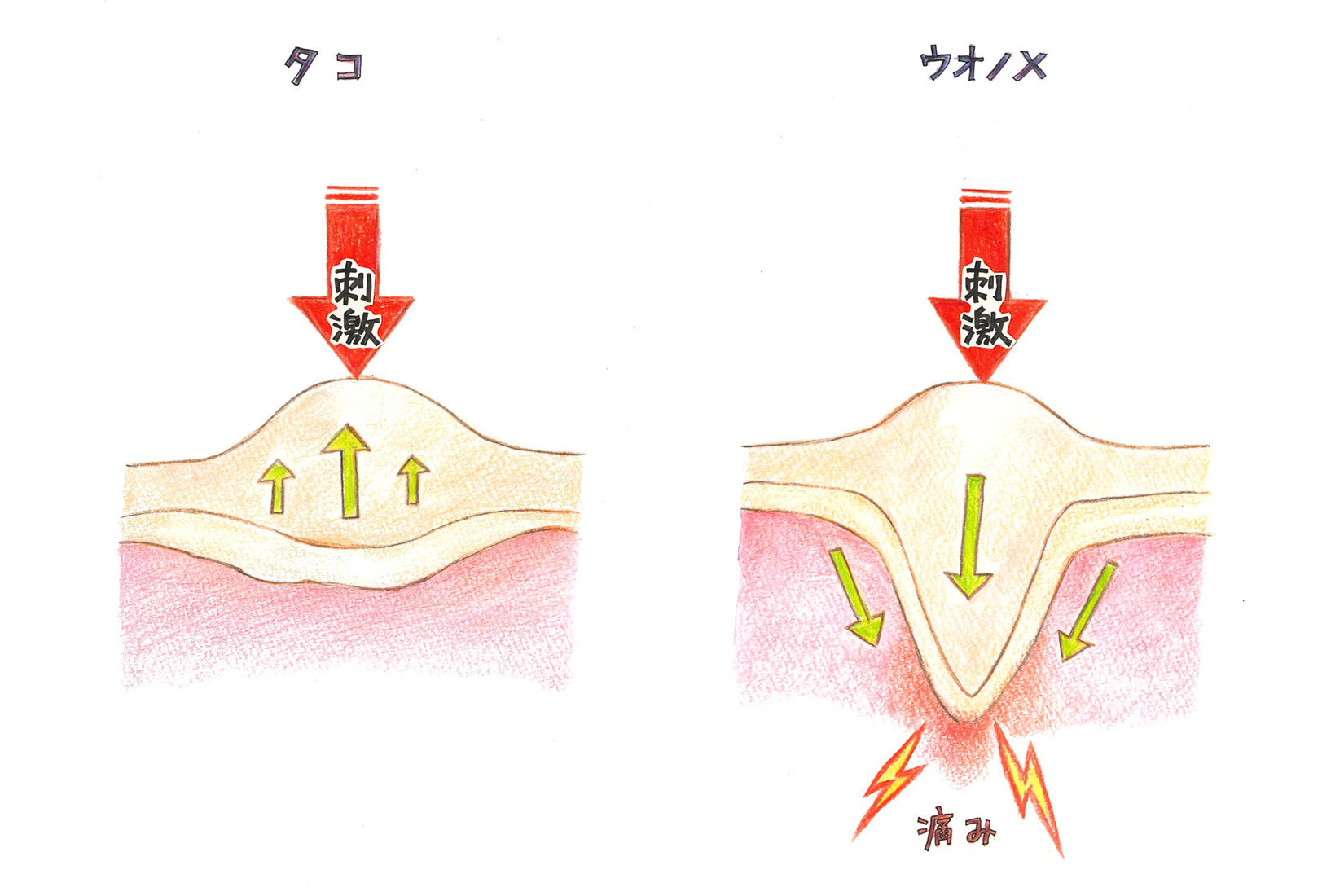

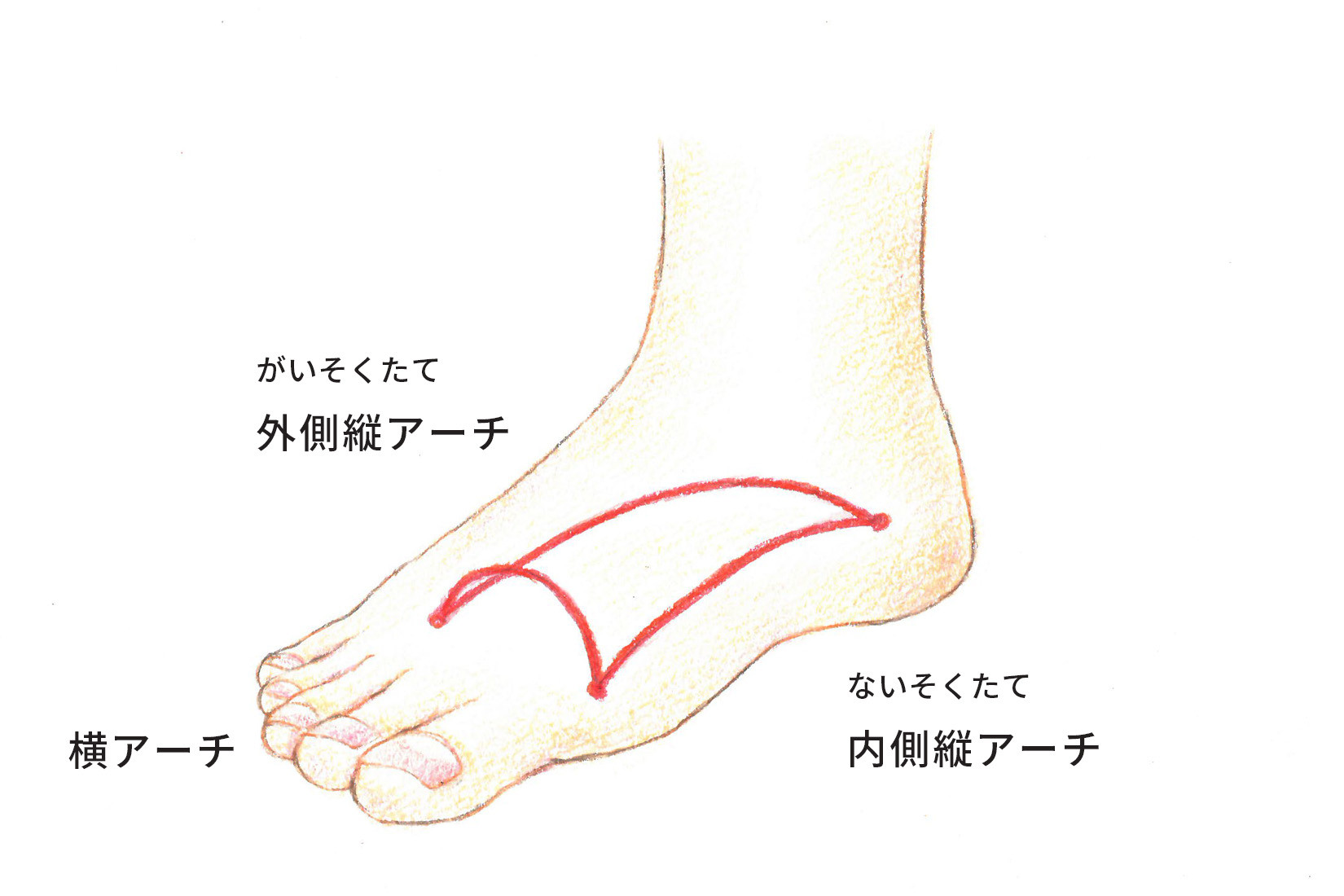

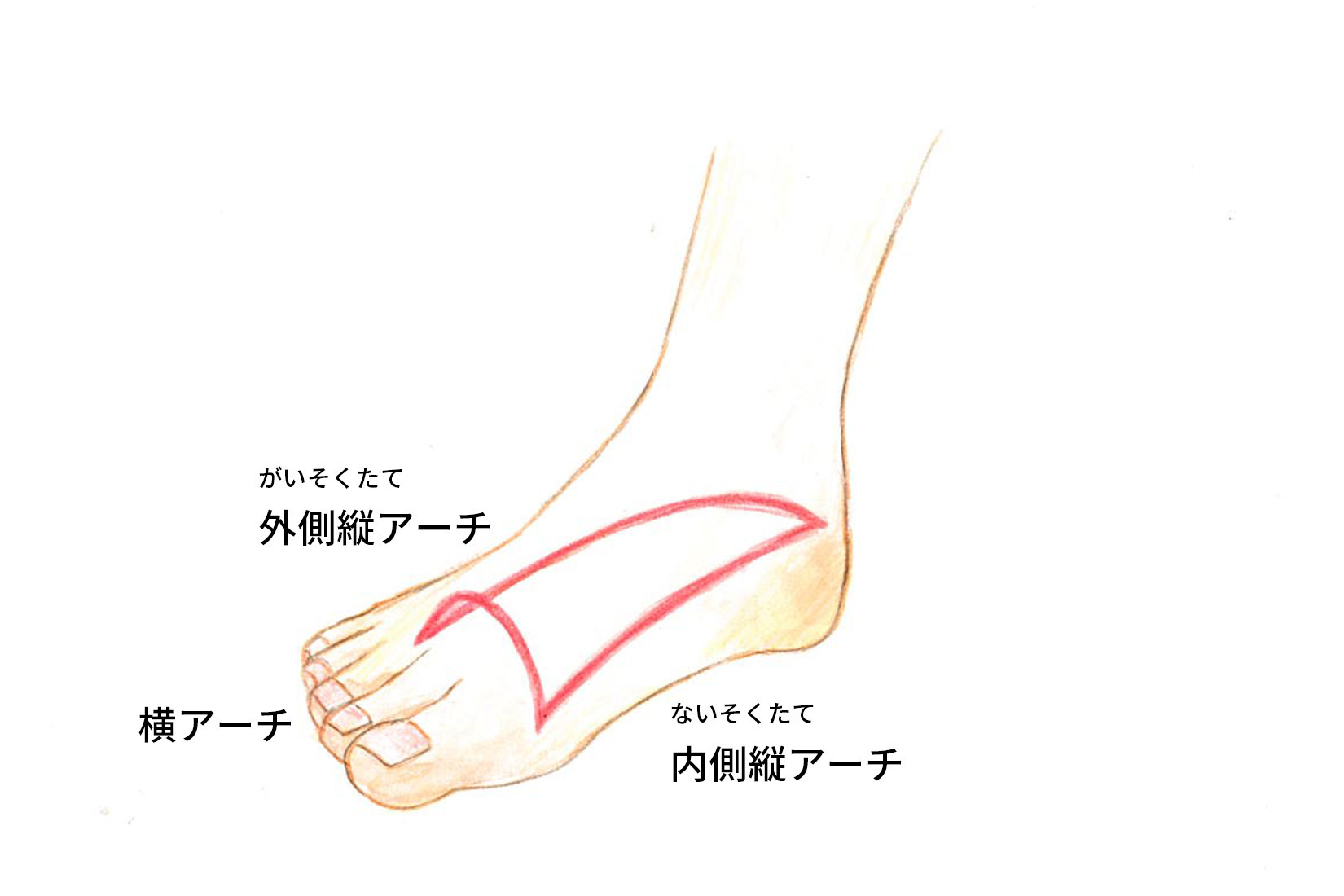

足のアーチの崩れ

足底筋膜炎の原因の一つに、足のアーチの崩れがあります。土踏まずの低くなる扁平足になると、体重を支える力や衝撃を逃がす力が弱くなるためです。

足のアーチが崩れると、足底筋膜に負担がかかってしまいます。足のアーチは体重を支える、歩くときの衝撃を吸収するといった役割を持ちます。

足アーチは低すぎても高すぎても足底筋膜に負担がかかってしまうため、注意が必要です。

足アーチに関してもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→関連記事:その体の不調、実は「アーチの崩れ」が原因かも!? ~予防改善エクササイズ編~

スポーツによる足裏の酷使

足底筋膜炎の原因には、スポーツによる足裏の酷使があります。例えば、ランニング・バレエ・ダンスなどの運動で、足に過度な負担がかかると足底筋膜炎を引き起こしてしまうでしょう。

特に、扁平足やハイアーチの人は、ランニングや歩行などで足底筋膜に強いストレスが加わります。特に、スポーツの場合は、日常生活での動作よりも衝撃が大きいため注意しましょう。

体重の増加

体重が増加すると足に負担がかかりやすく、足底筋膜炎になりやすいと言われます。

特に、短期間に急激に太ると、体を支える筋肉の耐久性が追いつかないことがあります。増えた体重を支えようとする足裏の衝撃に耐えきれず、足底筋膜炎を発症することも少なくありません。

肥満体型になると、足底筋膜炎だけでなく、足首や膝関節への負担も大きくなるため、体調管理には気をつけましょう。

足の筋力の低下

加齢により足の筋力が低下することも、足底筋膜炎の原因の一つです。特に40歳~60歳の人が、足底筋膜炎になりやすいと言われます。

また、長時間の立ち仕事などで疲労が溜まっている人も注意が必要です。ふくらはぎやアキレス腱の柔軟性が低下すると、足を蹴り出すときにかかとを持ち上げる力が弱くなってしまいます。

足の筋力低下は、足底筋膜に負担がかかりやすいため注意しましょう。

足底筋膜炎を防ぐには?原因を知った上での予防法

足底筋膜炎を防ぐには、ストレッチや運動前の準備体操、靴や靴下を替えることなどがあります。

ここでは、足底筋膜炎を予防するために日常で取り入れられる方法を紹介します。

紹介するストレッチとエクササイズは、痛みが出ているときには無理して行わないようにしてください。

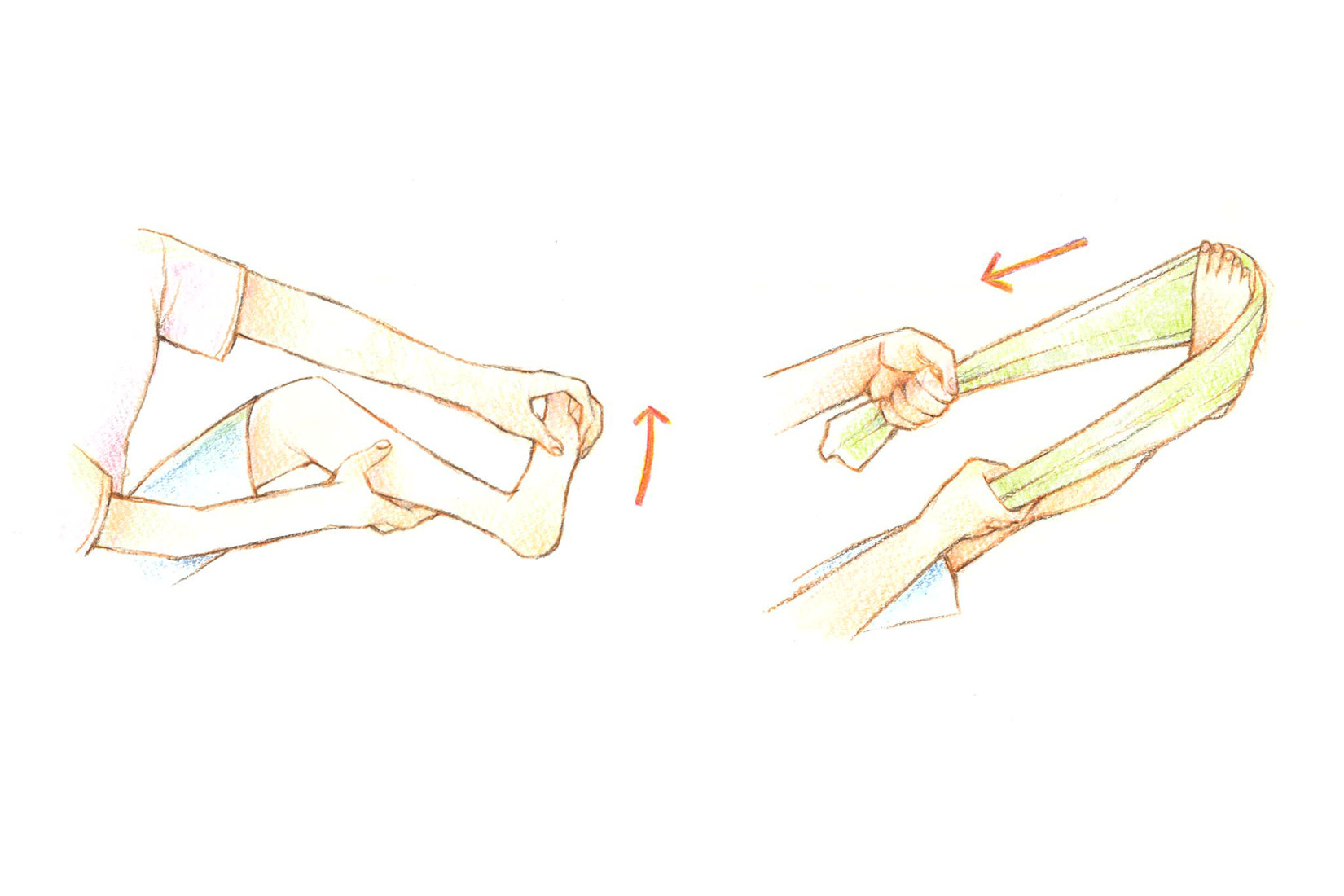

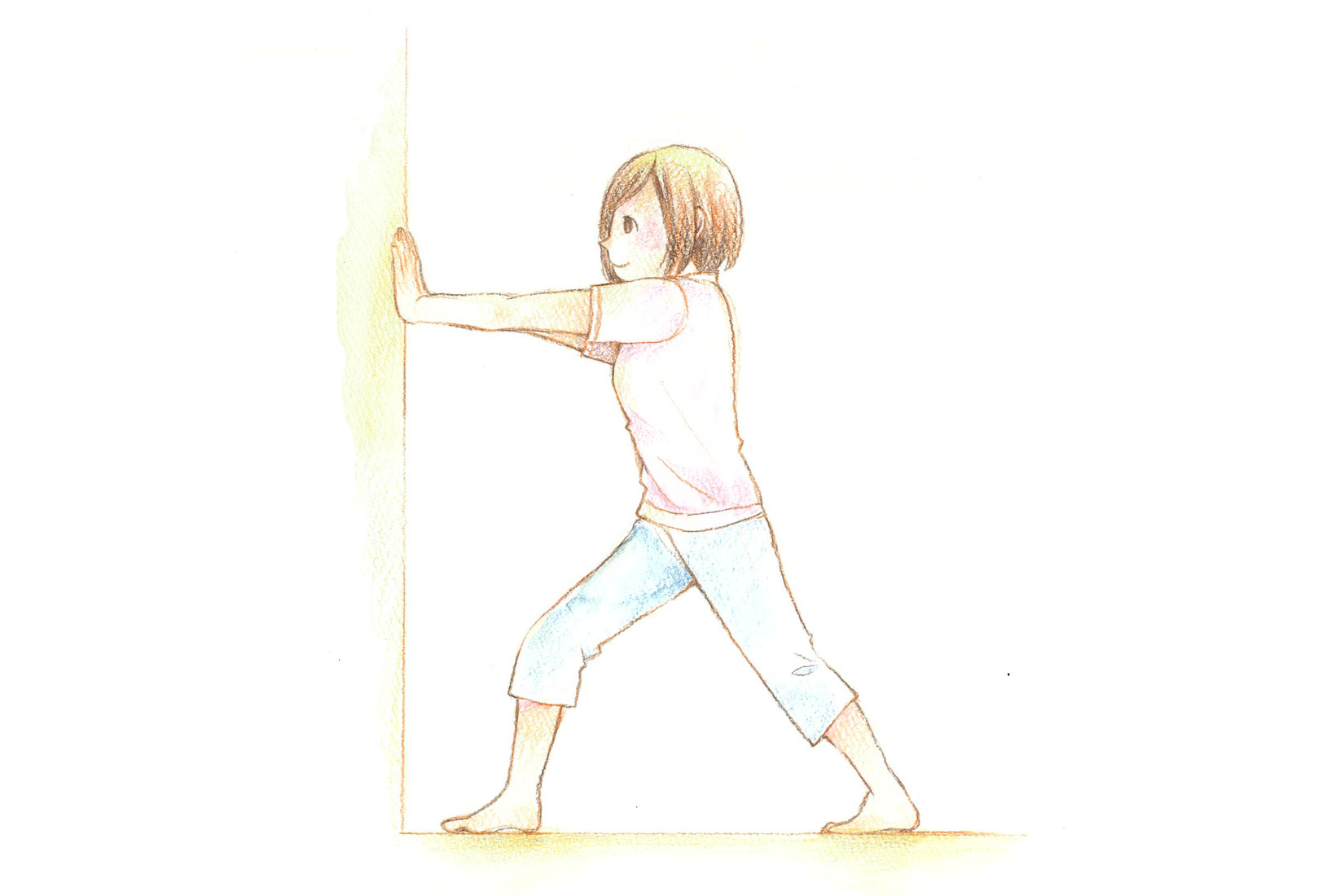

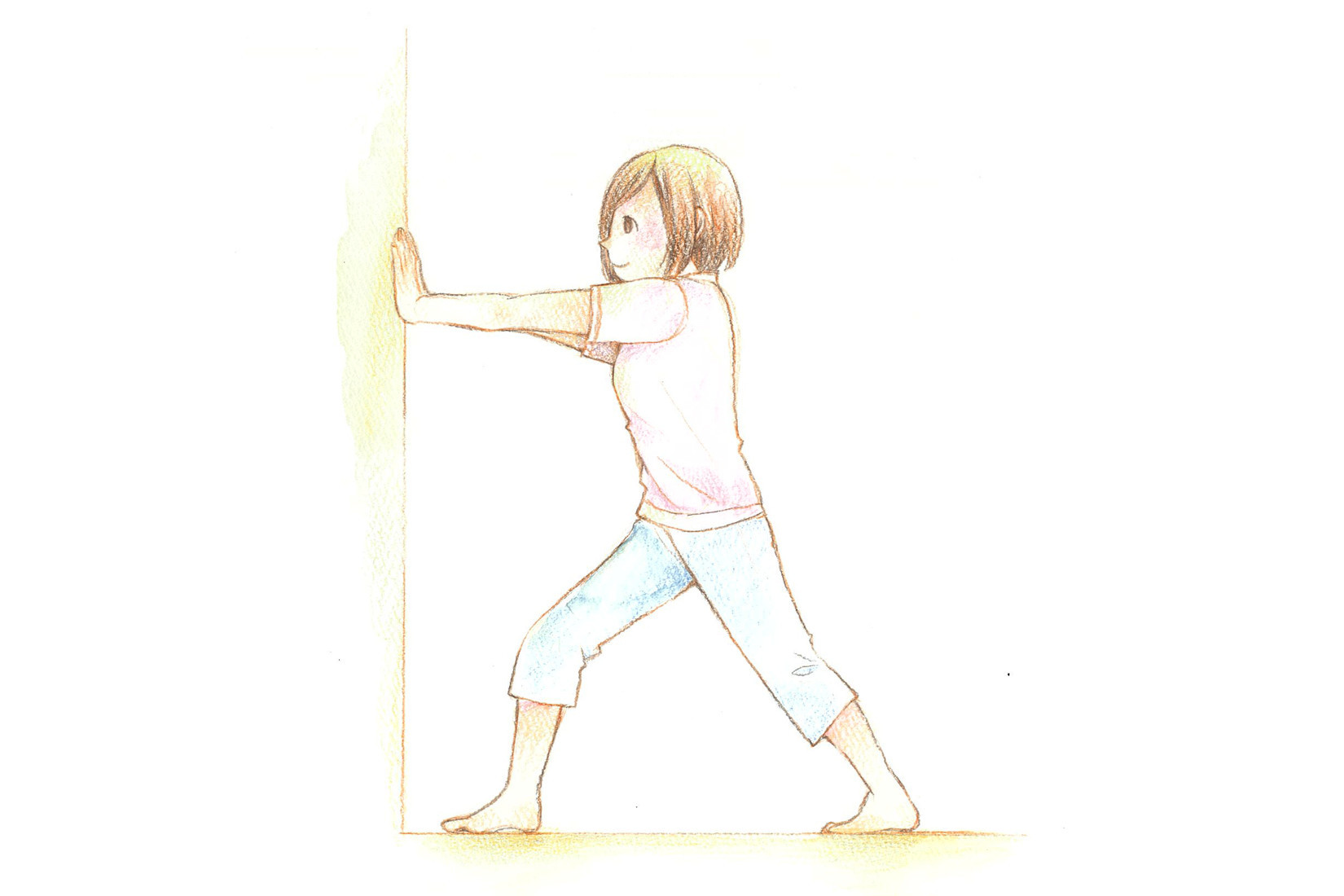

ふくらはぎのストレッチをする

足底筋膜炎を防ぐには、ふくらはぎのストレッチをしましょう。

ふくらはぎとアキレス腱は、足底筋膜炎とともに走る・歩くなどの動作に深く関わっています。ふくらはぎをほぐすことで、足裏の筋膜が緩んで足の動きがスムーズになりますよ。

【ふくらはぎのストレッチ】

- 足を肩幅に広げて、椅子やテーブルに手をかける

- 片足を一歩後ろに引き、一方の膝を曲げる

- 20秒〜30秒間、ふくらはぎをゆっくりと伸ばす

息を吐きながらゆっくりと伸ばしましょう。片足3セットずつ行います。ストレッチを行うと、ふくらはぎが伸ばされて心地よさを感じるはずです。お風呂上がりなどに、ぜひ行ってみてください。

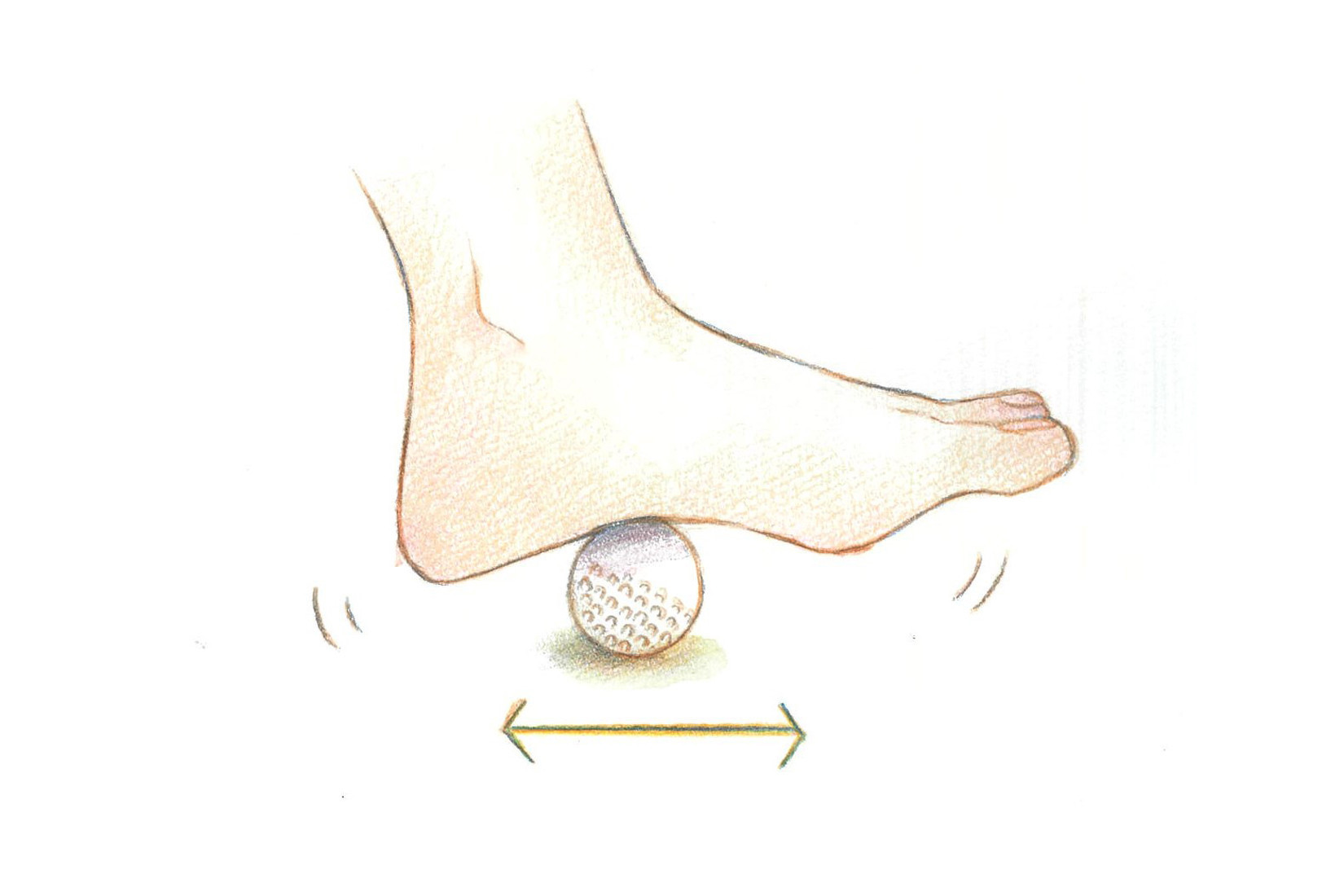

運動前には準備体操をする

足底筋膜炎を防ぐために、運動の前には準備体操をしましょう。運動前にウォームアップをして、練習後にも足のストレッチを行うのがおすすめです。

しかし、すでに足裏に炎症が出ている場合は、休息をとることが最善策です。痛みがおさまるまでは、安静にすることを心掛けてください。

また、運動によるオーバーユースが原因だと考えられる場合は、練習量を少なくするなどトレーニングメニューの調節をするのも一つの方法です。

靴や靴下を替える

足底筋膜炎を防ぐには、靴や靴下を替えるのも有効です。靴底が薄いシューズは、足裏に負担がかかりやすくなります。

靴底が薄いと、着地時の衝撃が足にダイレクトに伝わってしまうためです。地面からの衝撃を吸収するクッション性のある靴を選びましょう。足裏アーチをサポートする、機能性靴下を使うのもおすすめです。

関連記事:足底筋膜炎を改善するための靴下選びと役立つ知識を公開

まとめ

足底筋膜炎の原因は、足アーチの崩れやスポーツによるオーバーユース、体重増加や足の筋力低下などが挙げられます。

足底筋膜は、ふくらはぎやアキレス腱と深く関わっているため、ストレッチや運動前の準備体操をすることが大切です。

足のアーチをサポートする靴下に替えると足底筋膜炎の予防効果が期待できます。足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある靴下、ケアソクもぜひ試してみてください。

●足のアーチをサポートし、かかとのクッションが衝撃を吸収

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら