家の中では靴下を履く?履かない?健康に過ごすためのヒント

「靴下を履かないほうが健康にいいの?」「家では素足で過ごしたほうがいい?」

このように、家の中で靴下を履くか履かないかで悩む人もいるでしょう。

足指をしっかり使えるようにと考えるならば、家の中では素足で過ごす方が良いのかもしれません。しかし、靴下を履かないと足の冷えがつらいと感じる人も少なくありません。

そこで今回は、家の中で靴下を履くメリット・デメリットを解説します。靴下を履いて過ごす人に向けて、靴下の選び方も紹介していきますので、ぜひご一読ください。

家の中で靴下を履かないメリットは?健康に過ごすために

1日中外で活動してきた帰宅後は足を解放させたくなる人も多いでしょう。

まずは、家の中で靴下を履かないことのメリットを解説します。

足が蒸れにくく解放感が得られる

家の中で靴下を履かないと、足の解放感を得られることが一番の魅力です。特に夏場は、靴やストッキング・靴下を脱いで足をリラックスさせたいですよね。

素足であれば靴下で足が蒸れることがないため、足の臭いも抑えられるでしょう。

足の負担が軽減される

家の中で靴下を履かずに過ごすと、足の負担が軽減されることもメリットの一つです。

特に、仕事中にビジネスシューズやハイヒールを履いて過ごす人は、日中に足が疲れたと思う人も多いでしょう。また、締め付けの強い靴下や先の丸い靴下、ストッキングの着用でも足指の動きは制限されています。足が疲れてしまうと、靴はもちろん靴下も脱いで早く楽になりたいと思うでしょう。

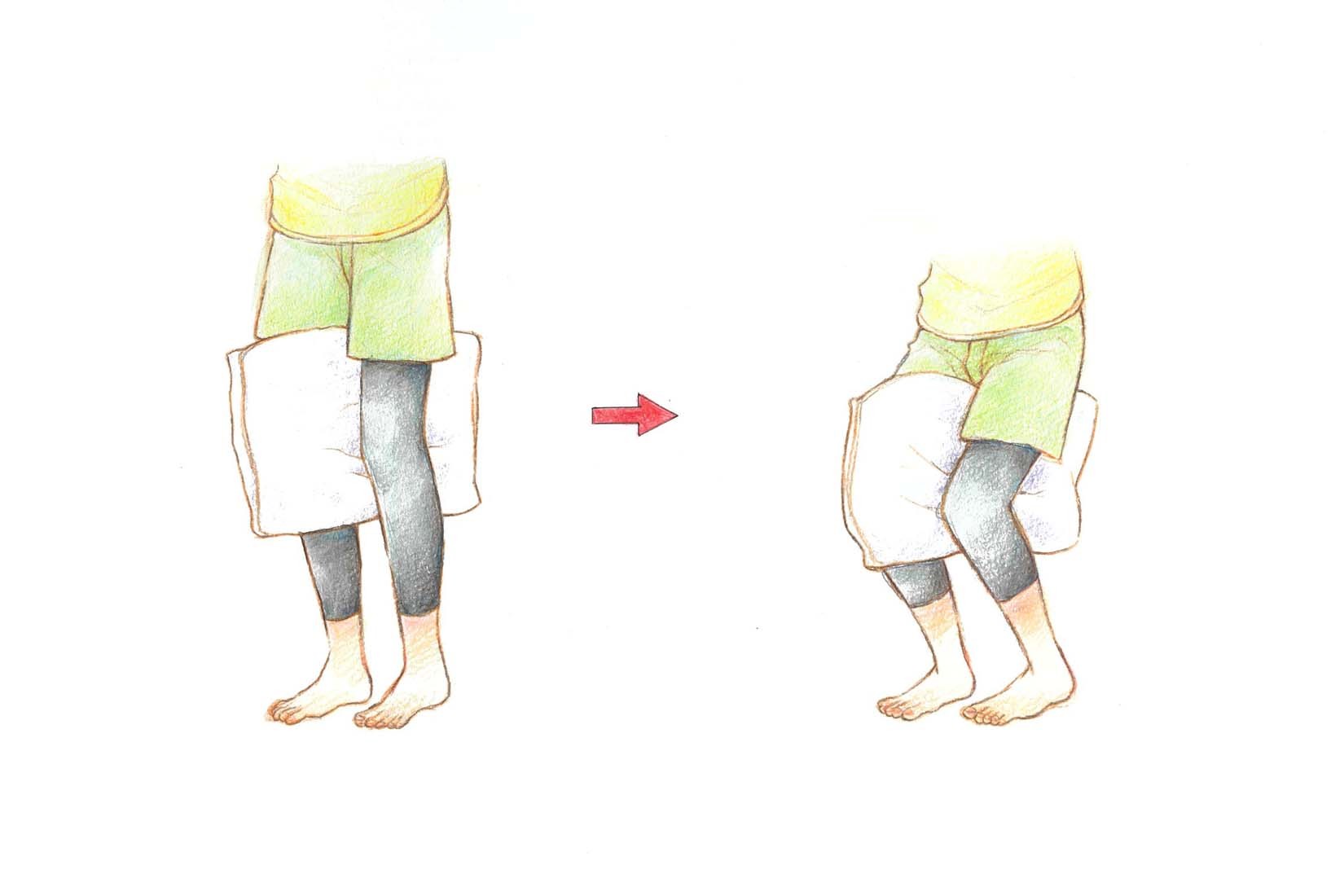

一日中靴を履いて歩いた足は、想像以上に疲労が溜まった状態です。足を休めるためにも、帰宅後は靴下を脱いで、縮こまった足指を広げましょう。

関連記事:ハイアーチとは?原因と改善方法など靴下選びのコツを解説

関連記事:足が疲れにくい靴下とは?4つの特徴や使えるシーンまで詳しく解説

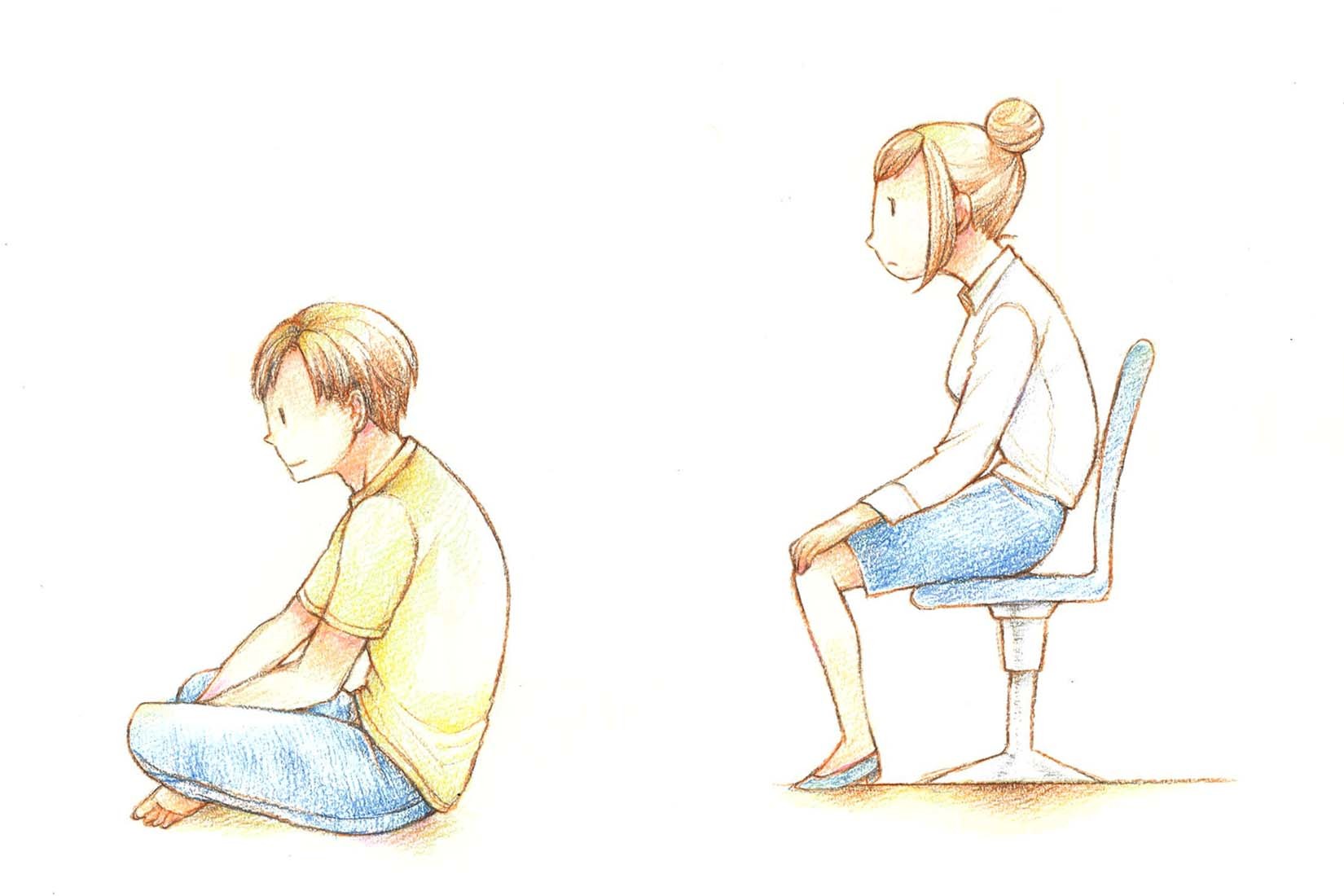

足の成長に良い

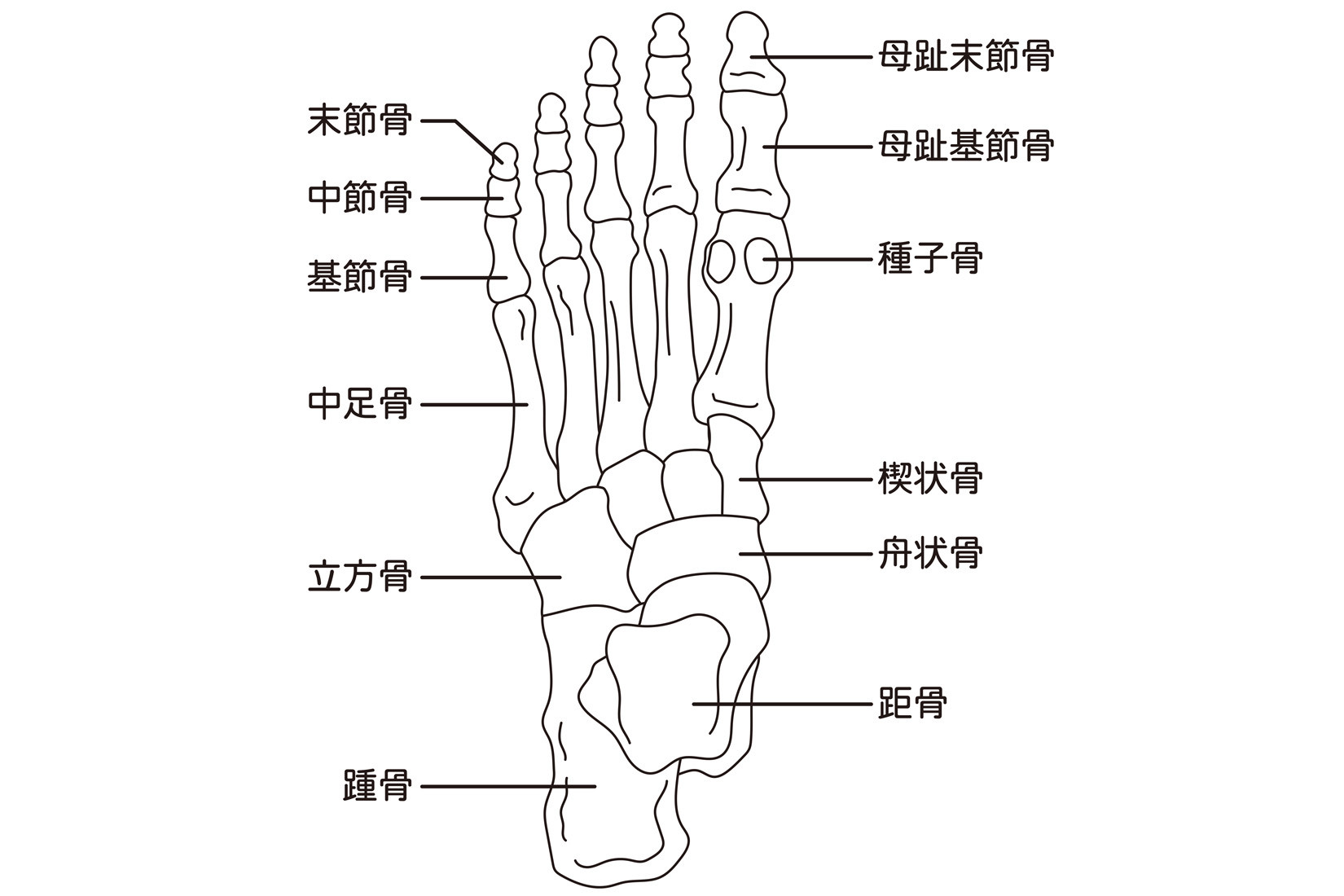

素足で過ごすと、土踏まずが形成されやすくなります。素足は、足裏やつま先の筋肉が自由に動かしやすいためです。

また、足裏の筋肉をよく動かし柔軟性を保つと、扁平足や開張足などの足のトラブルを防ぎやすくなります。

特に幼児期から12才くらいの間は足が年に1cm近く成長する大切な時期。子どもの足の成長には素足がおすすめです。裸足保育を取り入れている保育園も、日本には多く存在しています。

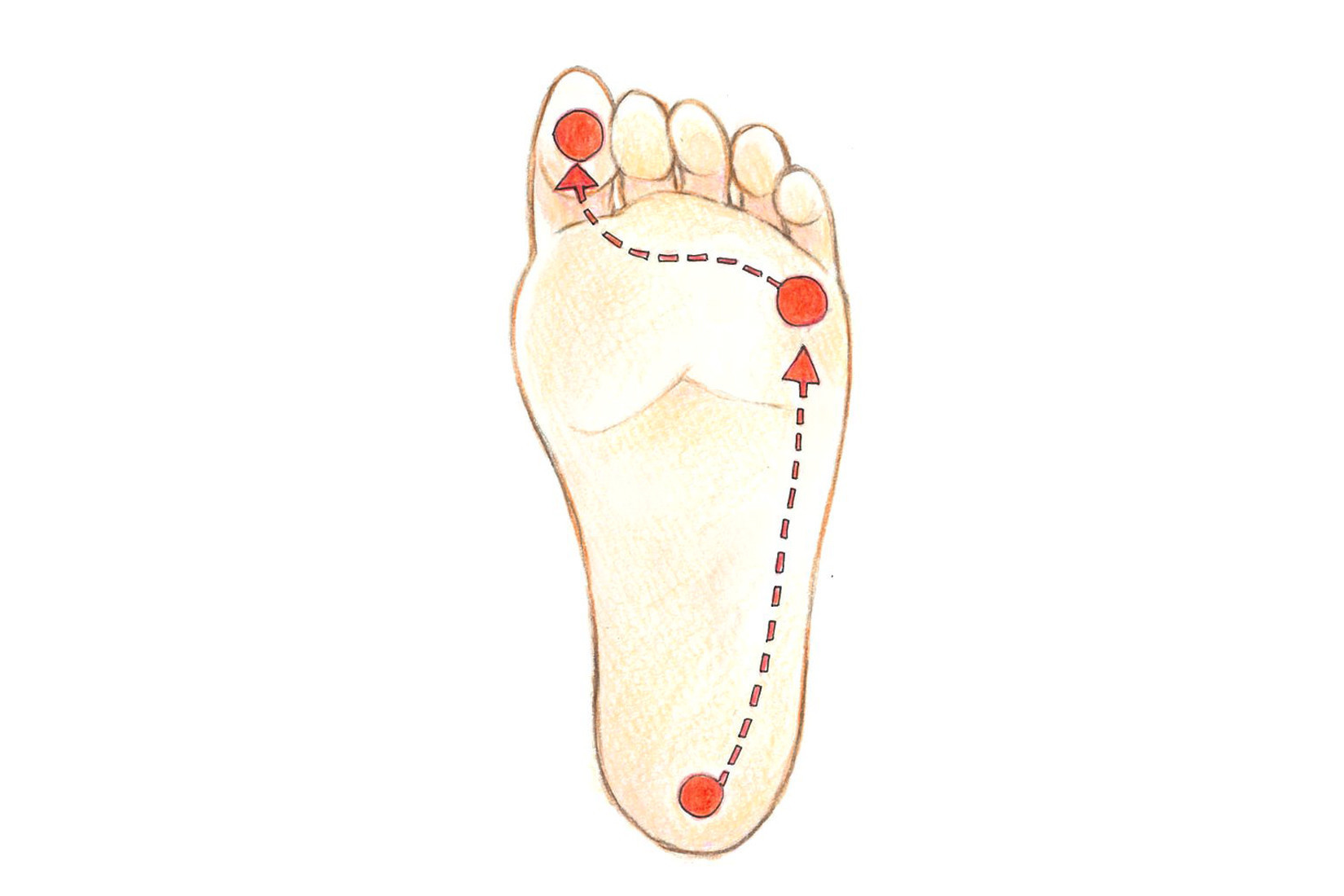

足裏は唯一、立つときに地面や床につく部位です。手で柔らかさや硬さを感じるように、足裏は着地する時に接する部分の情報を得ています。足裏は繊細な感覚受容器としての役割を担っているのです。

素足であればフローリングはツルツル、カーペットはふわふわなど触り心地が分かるもの。あたたかさ、寒さなどの違いも、敏感に足裏で感じ取ることができます。子どもの頃に足裏からいろいろな感覚を得ることは、脳にも良い刺激を与えるでしょう。

足裏の感性を研ぎ澄ませることができ、足裏のバランス機能を高めるためにも、裸足で過ごすことは子供にとって大切です。

子どもの足について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→参照記事:子どもの足がアブナイ!? 未来の足は大人が守る! ~靴の履き方編~

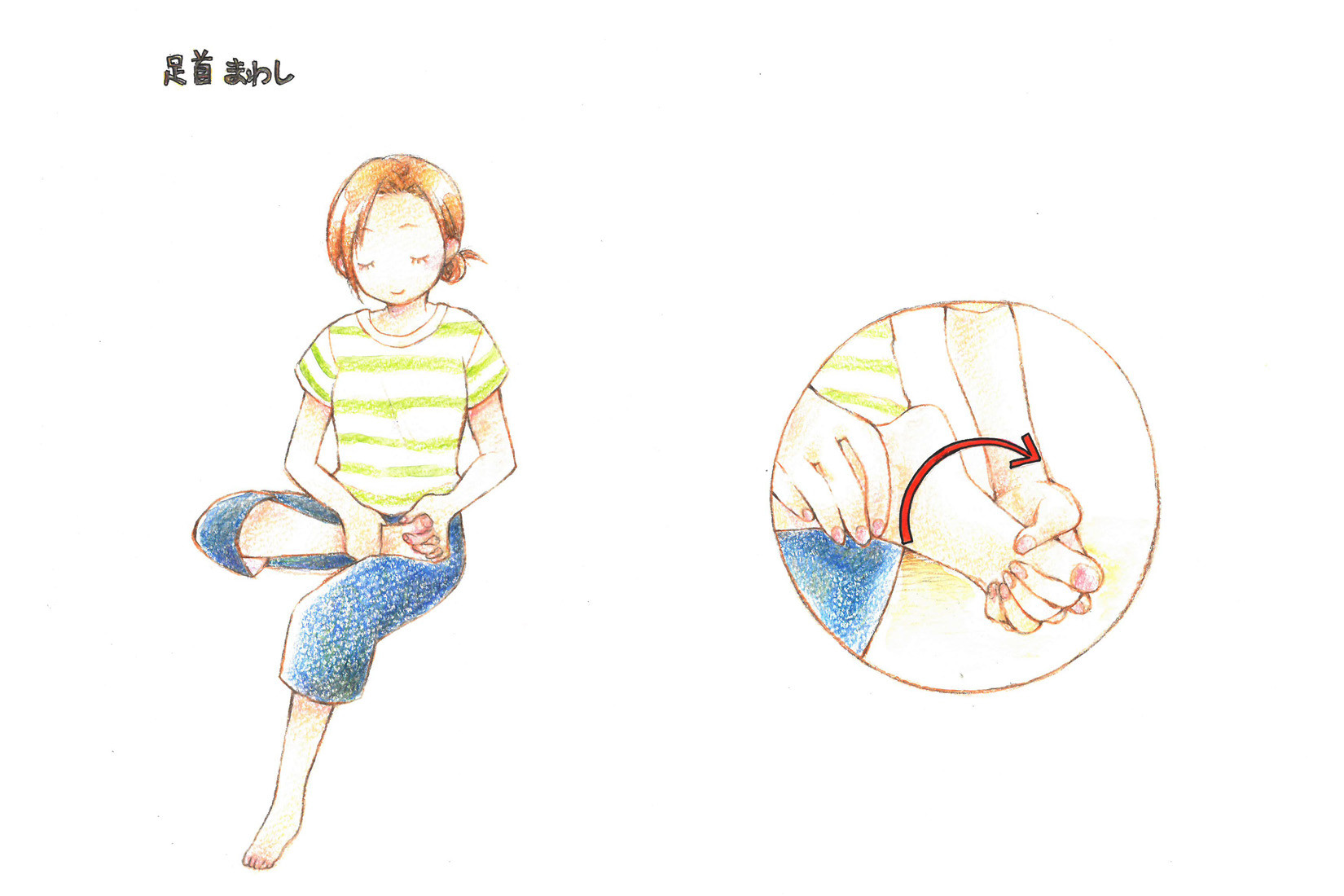

バランス感覚が養われる

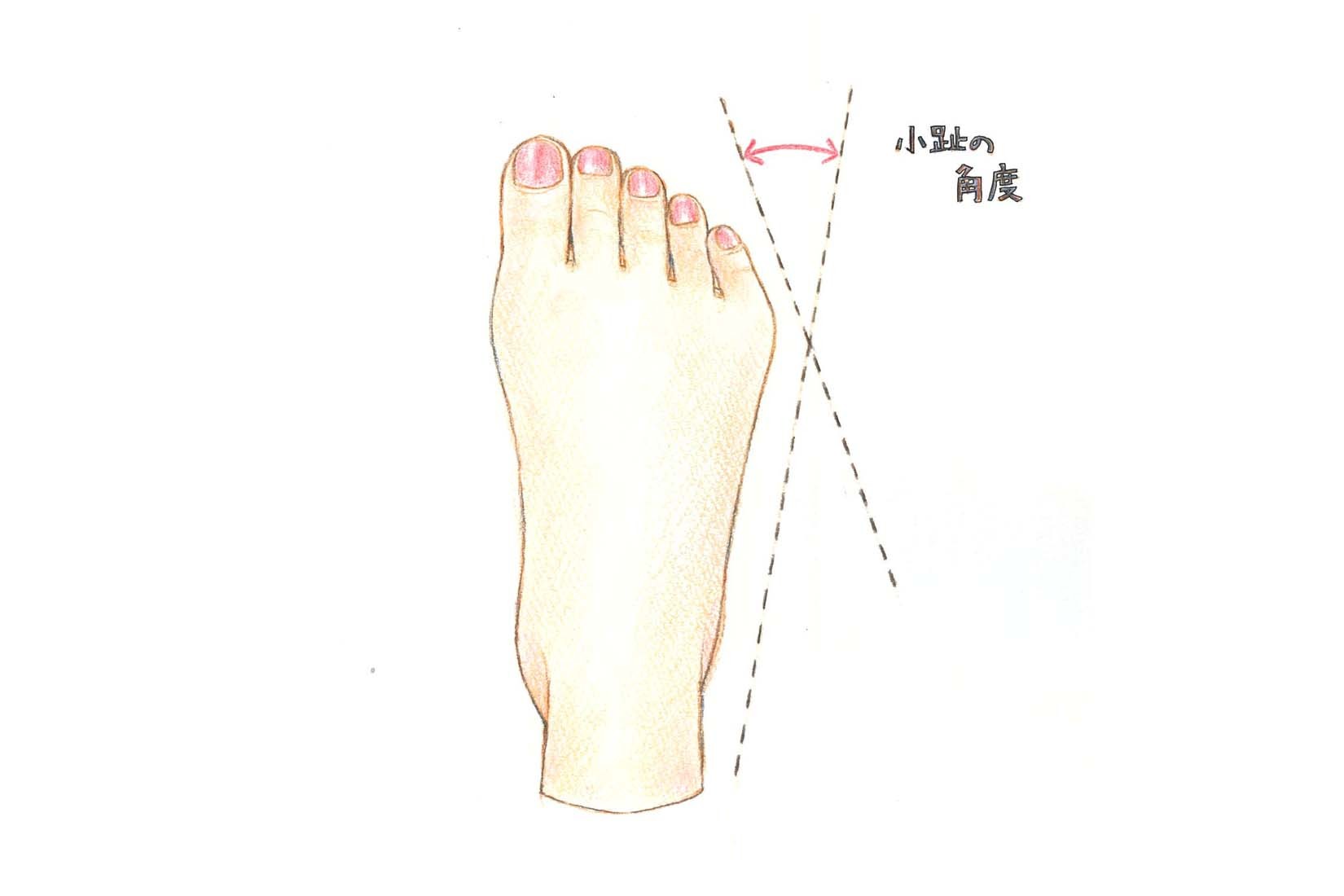

素足で過ごすと安定感が増し、体のバランス感覚が養われます。足の指は、立ったり歩いたりするときのバランスをとる働きをしているため、自由に動かせることは大切です。

足指の動きは、靴下を履いている時よりも素足のほうが活発になります。足裏で体のバランスが取りやすくなるため、姿勢の改善も期待できますよ。姿勢が改善すれば腰や肩への負担も軽減される可能性があります。

家の中で靴下を履くメリット?健康に過ごすために

反対に、家の中で靴下を履くメリットはあるのでしょうか。

ここでは、家の中で靴下を履くメリット、つまり素足で過ごす際の注意点を紹介します。

硬い床面による足への負担

靴下を履かないことで足の締め付けから解放され動かしやすくなる一方で、足が保護されていない状態でフローリングなどの硬い床面を歩くことによる負担は考えられます。

長時間、硬い床面に立っていることでアーチが下がったり、歩くときはかかとからの衝撃で足腰に負担がかかりやすくなります。

怪我の危険がある

家の中とはいえ、素足ではゴミやガラス片などが落ちていた場合に怪我をしてしまうと心配する人もいます。足を保護する目的で、家の中では靴下を履く人もいるでしょう。

足の病気が家族内で感染するリスクがある

家の中で靴下を履かずに過ごすと、家族間で例えば水虫(白癬菌)などの足の病気に感染する可能性が高まります。白癬菌に感染した角質が剥がれ落ち、バスマットやフローリング、キッチンマットなどを介して家族の足に触れやすくなるためです。

家族間で共有する箇所が多い家の中で素足で過ごすことは、感染リスクが高まると言えます。

足が冷える

家の中で靴下を履きたくなる人は、冷えに悩んでいる場合も多いでしょう。素足では足が冷えて過ごせないと感じる人も少なくありません。

足が冷えるため秋冬の間だけは靴下を履いているという人はいます。しかし、夏でもエアコンを利用すると想像以上にフローリングは冷えているのです。

足の冷えがつらい人は、無理をせずにルームソックスなどを履いて、積極的に足をあたためましょう。

関連記事:健康に良いレディース靴下はあるの?足のお悩み別の選び方

家の中で履く靴下の選び方!健康的に過ごすためのヒント

家の中では靴下を履かない方が気持ちいいとわかっていても、衛生面や足の冷えが気になって靴下を履かなければと思う人も多いでしょう。

家の中で靴下を履く場合は、快適性や足の保温・保湿などの目的にあわせて選びましょう。

ここでは、家の中で靴下を履いて過ごしたいと思う人に向けて、おすすめの靴下の選び方を紹介します。

五本指ソックスを選ぶ

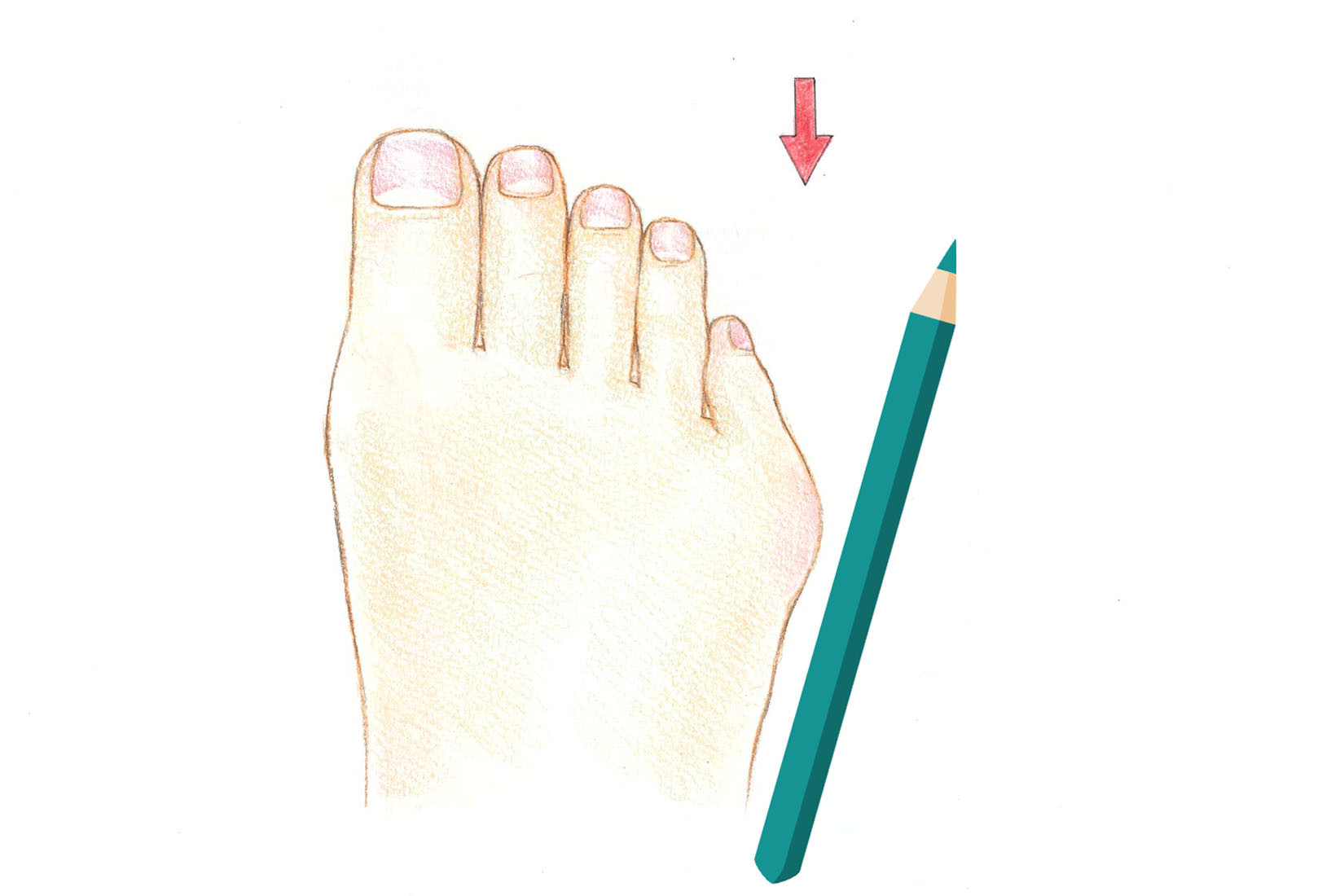

家の中で靴下を履きたいけれど足の健康が気になるという人は、五本指ソックスがおすすめです。

五本指ソックスは足指が活発に動かしやすく、床をしっかりと掴みながら歩くことができます。かかとがなく不安定なスリッパを履くよりも五本指ソックスの方がおすすめです。

また、足が蒸れることが気になる人にも五本指ソックスはおすすめです。足の指が一本ずつ包まれている五本指ソックスは、指の間に掻いた汗も吸収しやすいです。

綿やウールなど天然素材を選ぶ

家の中で靴下を履くのを嫌がる人は、足が蒸れる不快感が一番気になるようです。その場合は、シルク(絹)やコットン(綿)、ウール(羊毛)などの天然素材の靴下を選びましょう。

例えば、シルクやウールは、吸湿性・放湿性に優れ、外から水分を吸収しつつも発散するという性質を持ちます。蒸れにくく通気性に優れる天然素材の靴下は、さらりと快適に使用できますよ。

そして、綿素材のソックスは耐久性が高く、汚れてもガシガシ洗えて丈夫です。

保温性のある靴下を選ぶ

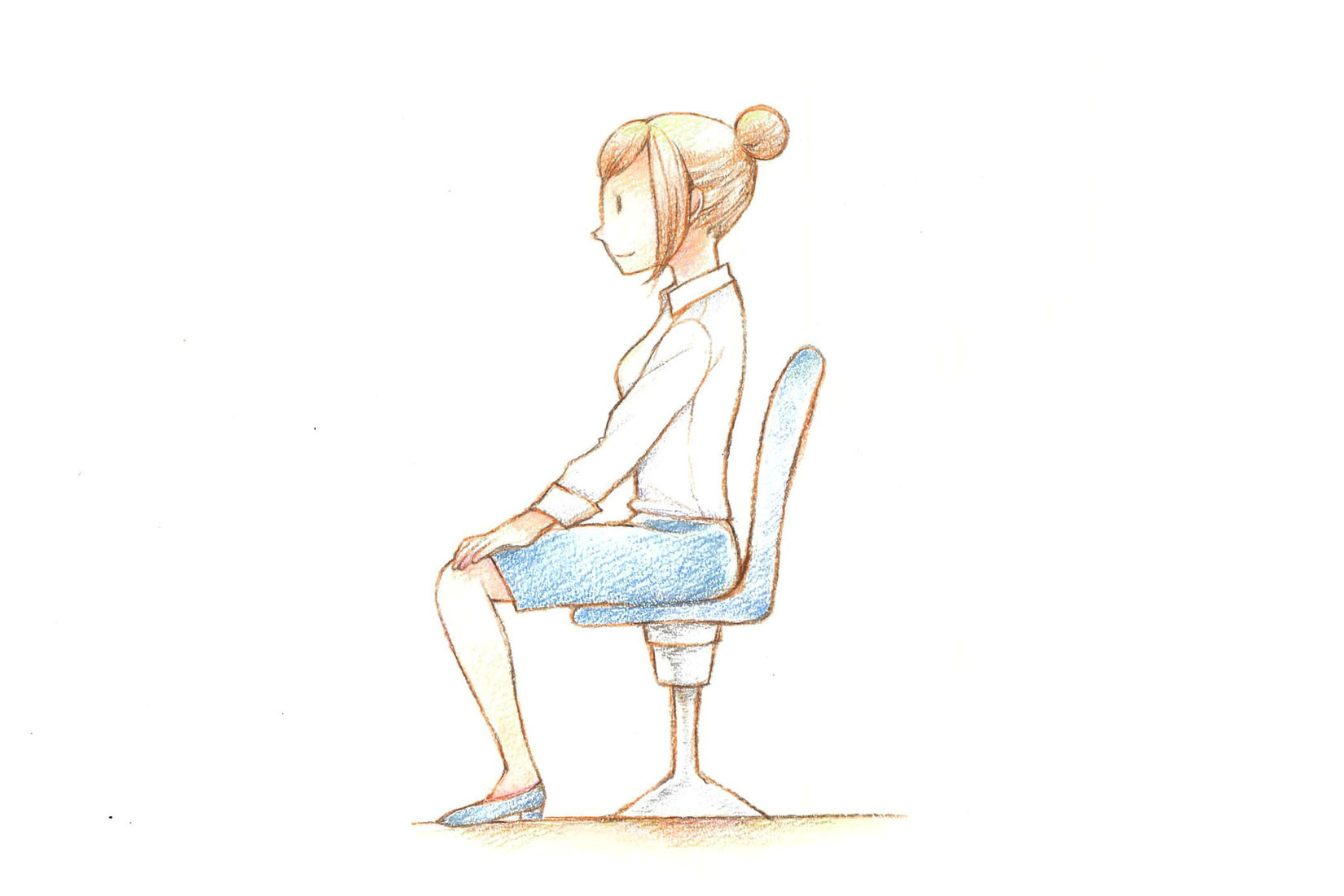

床の冷たさがつらいと感じる人は、保温力の高い靴下を選びましょう。家の中では、ゆったりめで足がリラックスできるルームソックスもおすすめです。

冷え性の人が寒さを感じやすいのは足元であるため、冷えによるストレスを軽減できますよ。

一方で、寝ている間は足の放熱を妨げないよう、基本的には素足をおすすめします。

ただし足が冷えて寝付けないということがないように、お風呂上がりから寝るまでの間、足をあたためるために靴下を使いましょう。

また、寝るときの冷え対策には足先が出るレッグウォーマーをおすすめします。

また、ルームソックスは、靴を履くことを前提とした外出用の靴下とは異なり、厚手の生地で作られていることが多いです。履き口のゴムが緩めのルームソックスもあるため、血流を妨げず足を休養させるのにも最適です。

冷え性に悩む人は、保温力の高いルームソックスをぜひ試してみてください。

かかとの保湿に向く靴下を選ぶ

足のかかとが乾燥すると、カーペットやマットなどの布地に引っ掛かったりして、靴下を履きたくなることはありませんか。室内用の靴下には、かかとの保湿を目的とした機能性靴下もあります。

履くだけで簡単にフットケアができるため、足のお手入れに時間がかけられない人にもおすすめです。

保湿用靴下のなかには、かかと部分に保湿シートが内蔵されており、足が本来持つ水分を逃がさない構造をしている靴下もあります。つま先が出ているオープントウのタイプもあるため、指先の蒸れが気になる人も快適に着用できます。

まとめ

素足で足指を広げたり、感覚入力を促すことも大事ですが、硬い床面では足を守るために靴下の着用は有効です。

靴下を選ぶときには足指を動かしやすい五本指ソックスがおすすめです。また、足が冷えてしまう人は、ルームソックスを履いて保温するのも良いでしょう。

家の中で履く靴下は、ご自身の生活スタイルや目的に合わせて選びましょう。足の健康を考える人は五本指ソックス、冷え性の人は足をあたためる靴下、かかとのガサつき対策に向く靴下など、ご自身にあった靴下を見つけてください。

ケアソクには足のお悩みに沿った靴下があります。足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下”もぜひお試しください。

●パンプスや革靴などで縮こまった足指を広げて伸ばす

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

●かかとのガサガサに、忙しくても履くだけ簡単かかとケア

→ケアソク〈うるおす〉シリーズはこちら。

●ツライ冷えに湯上りのあたたかさをキープ

→ケアソク〈あたためる〉シリーズはこちら。