足の裏の皮剥けが痛い!考えられる5つの原因と対処法

「足の裏の皮が剥けて、毎日歩くのが辛い。何が原因なのか分からない」

「見た目も気になるしどうにかしたいけれど、何から始めればいいの?」

足の裏の皮が剥けて痛いという経験のある人はいるでしょう。場所によっては歩きづらくなったり、痛みがある場合は気にして歩き方が不自然になってしまうこともあります。

気づいたら放置せず、早めに対処しておくことが大切です。

そこでこの記事では、足の裏の皮剥けや痛みの原因と、予防・対処法について詳しく解説します。

足の裏の皮剥けが痛い!考えられる5つの原因と対処法

足の裏の皮が剥けたり、痛みを感じたりするときに考えられる原因には、以下の5つがあります。

- 水虫

- 皮膚の乾燥

- 摩擦

- たこ・魚の目

- その他の皮膚病

それぞれの原因と対策を、詳しく解説していきます。

水虫

足の裏の皮が剥けてしまうのは、水虫が原因の可能性があります。水虫というと、足の指の間が湿って皮が剥けるイメージを持つかもしれませんが、実際には趾間型、小水疱型、そして角質増殖型の3つのタイプに分類されます。

趾間型(しかんがた)は指の間の皮膚がふやけたり皮が剥けたりしますし、小水疱型(しょうすいほうがた)は小さい水ぶくれができ、それが破けて皮が剥けたりするので気が付きやすい症状といえます。

一方で、角質増殖型の水虫は、足の裏が乾燥して白くなり、角質が硬く厚くなるのが特徴です。このタイプは痒みがあまりないため、足裏の乾燥と区別がつきにくい場合があります。

自己判断して医薬品を購入するのではなく、まずは皮膚科を受診しましょう。

原因

水虫の原因は、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が足の角質層に感染することで発症します。足に白癬菌が付着しただけではすぐに発症しませんが、湿った状態が続くと発症しやすくなります。

対策

水虫は、毎日、足を丁寧に洗って乾かすことが予防につながります。白癬菌が付着しても24時間以内に洗い流せば発症しないと言われています。

また、水虫にかかってしまった場合は、家族にうつさないようにする工夫も必要です。室内では靴下を履き、バスマットやスリッパ・爪切りの共用は避けましょう。

カーペットや畳などにも注意が必要です。掃除機は丁寧にかけましょう。玄関マットやラグマットは、こまめに日干しすると効果的です。

皮膚の乾燥

皮膚の乾燥で肌が水分を失って硬くなり、足の裏の皮が剥けてしまうこともあります。乾燥がひどくなると、ひび割れや痛みを伴い、場合によっては感染症を引き起こすことも少なくありません。乾燥に気づいたときには、早めにケアを始めることが大切です。

原因

私たちの皮膚には、皮脂腺から分泌される皮脂が膜のように働き、角質層の水分蒸発を防ぎ、潤いを保つ役割があります。しかし、足の裏には皮脂腺がないため、角質層の水分を保持することが難しく、そもそも乾燥しやすい部位です。

そのため、空気が乾燥し、室内を素足で過ごしていると皮膚表面の角質層から水分が蒸発してしまうことがあります。また、床暖房やホットカーペットなどの暖房器具が、皮膚の乾燥の原因になっていることも少なくありません。

対策

乾燥を防ぐためには、保湿をしっかり行うことが大切です。入浴後に保湿クリームを塗る、保湿専用の靴下を履く、加湿器を使用して室内の湿度を保つなどの対策をとりましょう。

関連記事:かかとのひび割れをどうにかしたい!原因から対処法・予防法まで解説

摩擦

足裏の皮剥けの原因として、摩擦が原因になっていることがあります。足裏は、体重を支える大切な部位で、毎日、立つ・座る・しゃがむ・歩くなどの動作をするたびに、地面や床から衝撃を受けています。

足裏が頻繁に刺激や摩擦を受けると、角質が硬くなり分厚くなることがあります。硬くなった角質は柔軟性がないため、負荷がかかると皮膚がひび割れたり皮が剥けたりしてしまうことも少なくありません。

原因

摩擦の原因には、合わない靴や硬い靴、長時間の歩行や運動が挙げられます。足の皮膚が繰り返し刺激を受けると、角質が厚くなったり皮膚が剥けたりすることがあるでしょう。

対策

摩擦を防ぐには、自分の足に合った靴を選び、クッション性のあるインソールを使用することをおすすめします。また、足裏の乾燥を防ぐ専用の靴下もあります。

たこ・魚の目

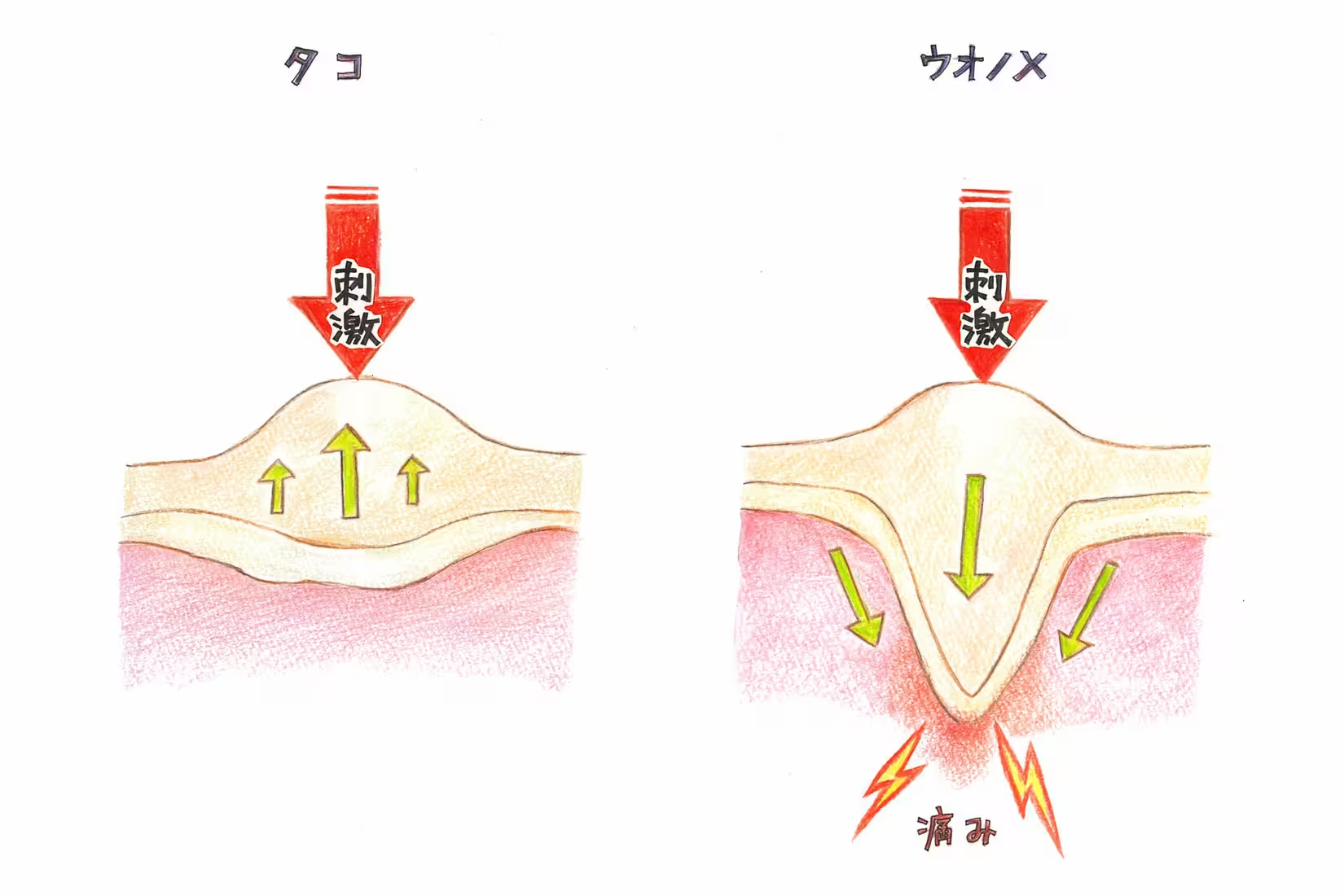

たこは、皮膚の一部が繰り返し摩擦や圧迫を受けることで、その部分が厚く硬くなり、角質が盛り上がる状態のことを指します。一般的に、痛みを伴うことは少なく、硬くなった部分が平らで広範囲に広がっているのが特徴です。

魚の目(うおのめ)は、たこと同じ皮膚の症状で、医学的には鶏眼(けいがん)と呼ばれています。たこと同様に皮膚が硬くなりますが、魚の目の場合は、硬くなった部分が内部に向かって尖り、皮膚の内側を刺激します。そのため、たこと異なり「芯」があるように感じられることが多いです。足の裏にできると、歩くたびにその尖った部分が神経を刺激し、痛みを引き起こすことがあります。

たこと魚の目自体は、角質が厚く硬くなることで、皮が剥けるというよりは、表面が硬化している状態です。しかし、硬くなった角質と靴との間で摩擦が起こると、皮が剥けることもあるでしょう。

原因

たこと魚の目の原因は、合わない靴や靴下、長時間の立ち仕事や歩行などによる足の圧迫と摩擦です。特に、幅の狭い靴や靴底の硬い靴を履いていると、足裏の一部に圧力がかかり、角質が厚くなってしまうことがあります。

対策

皮が剥けた部分は痛みや炎症を引き起こすことがあるため、ケアや保湿は欠かせません。浮いた皮膚を無理に剥がすと、感染のリスクが高まるので避けましょう。

たこと魚の目を予防するには、圧力を分散させるインソールやパッドの使用をおすすめします。また、足に合った靴を選ぶことも大切です。皮膚科やフットケアサロンで、角質を取り除くことも予防につながります。

関連記事:たこ・ウオノメ(魚の目)を靴下からととのえる方法を解説

その他の皮膚病

足の裏の皮が剥けたり痛みを感じる原因には、汗疱(かんぽう)や掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)、乾皮症(かんぴしょう)といった皮膚病にかかっている可能性もあります。

症状が悪化していく場合や長引く場合には、医療機関を受診し、適切な治療を受けることをおすすめします。

医療機関を受診するときには、いつから症状が出始めたのか、どのくらいの範囲で皮が剥けているのか、どのような痛みなのか(ズキズキする、ピリピリするなど)、日常生活で症状が悪化するタイミングはあるかなどを具体的に記録しておきましょう。疑問点があれば、医師によく質問してみてください。

関連記事:【専門家監修】足の裏の皮が剥けるのはなぜ?考えられる症状と対処方法を解説

足の裏の皮剥けが痛い!乾燥しているときの予防法

足の裏の皮が剥けている原因が乾燥だった場合には、自宅のケアで予防することが可能です。ここでは、乾燥しているときの皮剥けの予防法として、以下の4つを解説します。

- 入浴時によく洗う

- 保湿ケアをする

- 食生活を見直す

- 靴下を変える

それぞれの方法について、詳しくみていきましょう。

入浴時によく洗う

足の裏の皮剥けの原因が乾燥だった場合は、早めにお手入れを始めましょう。まずはお風呂で角質を柔らかくすることが大切です。湯船に入るときには、約40℃の熱すぎないお湯に、10~15分ほどゆっくりと浸かりましょう。

乾燥しやすくなることを防ぐため、お湯の温度は高過ぎないように設定するのがポイントです。また、入浴中に足の裏を温めながら、荒れが気になる部分を集中的にマッサージするのも効果的です。血行が促進され、皮膚のターンオーバーの改善が期待できます。

保湿ケアをする

乾燥で足裏の皮が剥けているときには、お風呂上がりの保湿も重要です。足の裏には皮脂腺がないため、うるおいを保つことが難しく、外からの保湿は欠かせません。

足裏の保湿ケアには、専用の靴下を使う方法もあります。保湿ケア専用として、足裏の部分に保湿シートを有している靴下があり、乾燥を防ぐ効果があります。普段の靴下の下に履く薄手のタイプや寝る前に履く商品もあります。

角質ケア用の靴下は、履くだけで簡単にケアができ、保湿クリームを塗る手間も省けます。忙しくてケアの時間が取れない方や、ケアが面倒な方にも履くだけの靴下はおすすめです。

食生活を見直す

足裏の乾燥による皮剥けを予防するには、食生活にも気を配ることが大切です。すぐに効果が見えるわけではありませんが、栄養バランスの良い食事を続けることで、肌の健康を維持することにつながります。

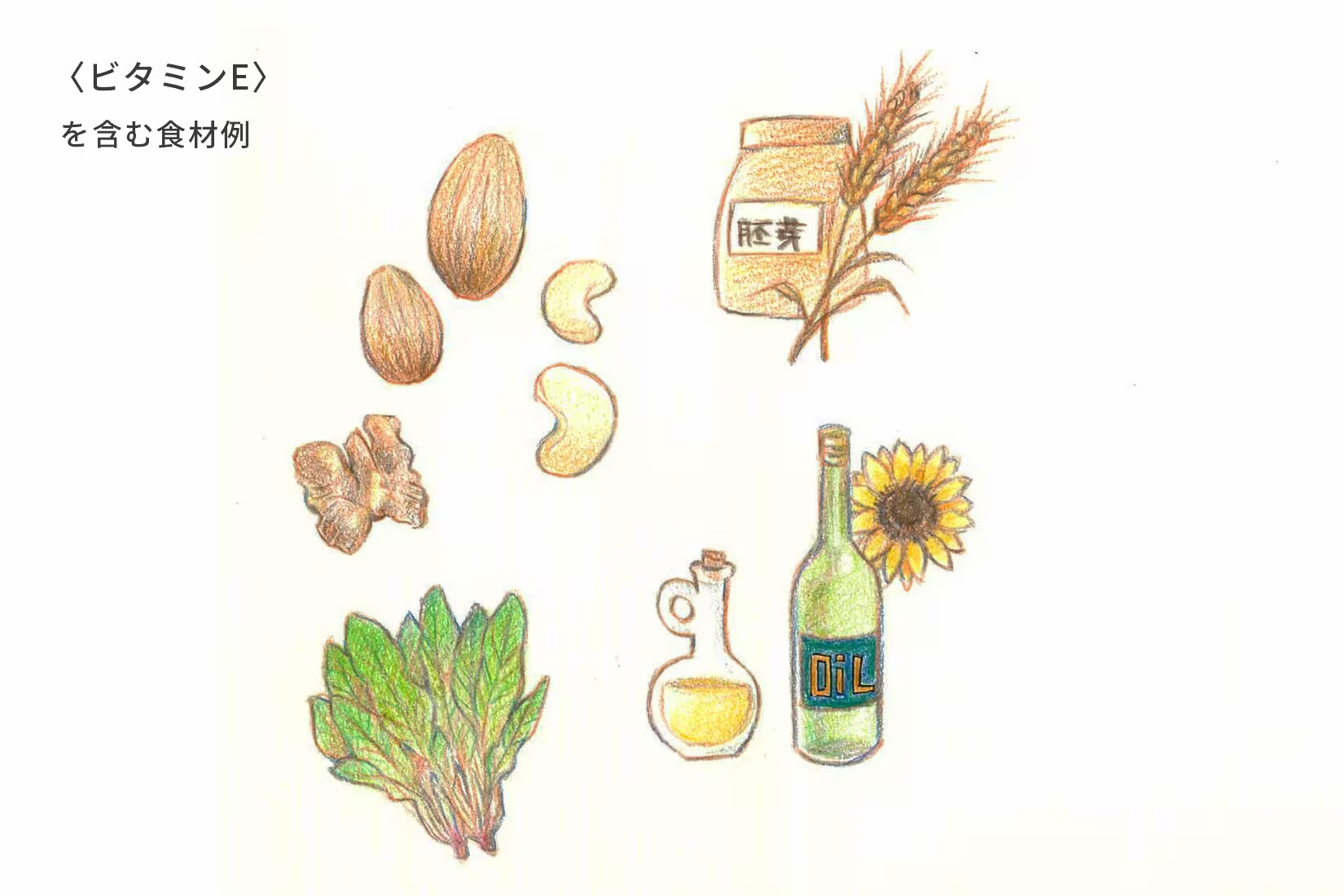

例えば、「森のバター」とも呼ばれるアボカドは、良質な脂質を多く含む食品です。また、アボカドに含まれるビタミンEは、血行を促進し、肌の健康をサポートします。

そして、肌の基礎を作る栄養素であるタンパク質も、バランスよく摂取しましょう。大豆などの植物性タンパク質と、肉や魚、乳製品といった動物性タンパク質を組み合わせて摂るのがおすすめです。

また、冷たい飲み物を摂りすぎず、生姜など体を温める食材を適度に取り入れるのも効果的です。

靴下を変える

足裏が乾燥して皮剥けが起こっている場合には、普段履いている靴下を見直すことも有効です。靴下は、一日を通して足裏に最も長く触れるアイテムです。

例えば、吸湿性の高い綿素材の靴下を選ぶ、または、シルクやウールなどの天然素材の靴下もおすすめです。化学繊維ではなく自然素材の靴下は、肌への刺激が少なく、快適な履き心地を感じる方が多いです。

まとめ

足の裏の皮剥けは、乾燥や摩擦、水虫、たこ・魚の目、その他の皮膚病など、さまざまな原因によって起こる可能性があります。適切な対処を行わないと悪化し、痛みや不快感を伴うことがあるため、早めの対処は欠かせません。

予防や改善のためには、まず原因を把握し、適切なケアを行いましょう。また、保湿を怠らず、足に合った靴や靴下を選ぶことで、足裏の乾燥や摩擦を防ぎ、健康な足を保つことができます。

ケアソク〈うるおす〉は、保湿クリーム不要で、履くだけで足裏の集中保湿ができる靴下です。足裏の保湿専用靴下を、ぜひ取り入れてみてください。

●かかとの保湿に、保湿クリーム不要の履くだけ簡単ケア

→ケアソク〈うるおす〉シリーズはこちら。

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト