立ち仕事で足が痛い!原因と解消する方法を詳しく解説

キッチンの厨房、生花店の販売、スーパーのレジ……など、立ち仕事をしている人のなかには、仕事の帰り道に足がだるくなってつらいと感じる人が少なくないのではと思います。

「立ち仕事で足が痛くなるのをどうにか対策したい!」「簡単に解消する方法はある?」という疑問を持つ人も多いのでは?

前日の疲れを解消しきれないまま仕事に向かうとしたら、足のつらさが増してしまうでしょう。そこで今回の記事では、立ち仕事で足が痛くなる原因と解消法を詳しく解説していきます。

立ち仕事で足が痛い!その原因は?解消法を知る前の知識

立ち仕事をしている方の悩みの多くは、足やふくらはぎが痛くなることです。痛くなる原因には、主に以下の3つが考えられます。

- 履いている靴があわない

- ふくらはぎが血行不良を起こす

- 足のアーチが崩れている

それぞれの原因を、詳しく解説していきます。

ふくらはぎが血行不良を起こす

立ちっぱなしの仕事では、足を動かさないことで、ふくらはぎのポンプ機能が働きづらくなります。そのため血行不良になりやすく、足のむくみにも繋がって、疲れる原因の1つになってしまいます。

血液は、心臓から動脈を通って手足や頭など全身へと流れています。そして、血液が栄養や酸素を全身に送り届けたあと、二酸化炭素や老廃物などを受け取り、下半身に送られた血液が静脈を通って心臓に戻る際に役立つのが「足の筋ポンプ作用」です。

立ちっぱなしの仕事が続くとふくらはぎの筋ポンプが作用せず、血行不良を招きやすいため、仕事中も意識してふくらはぎを動かすことが重要です。

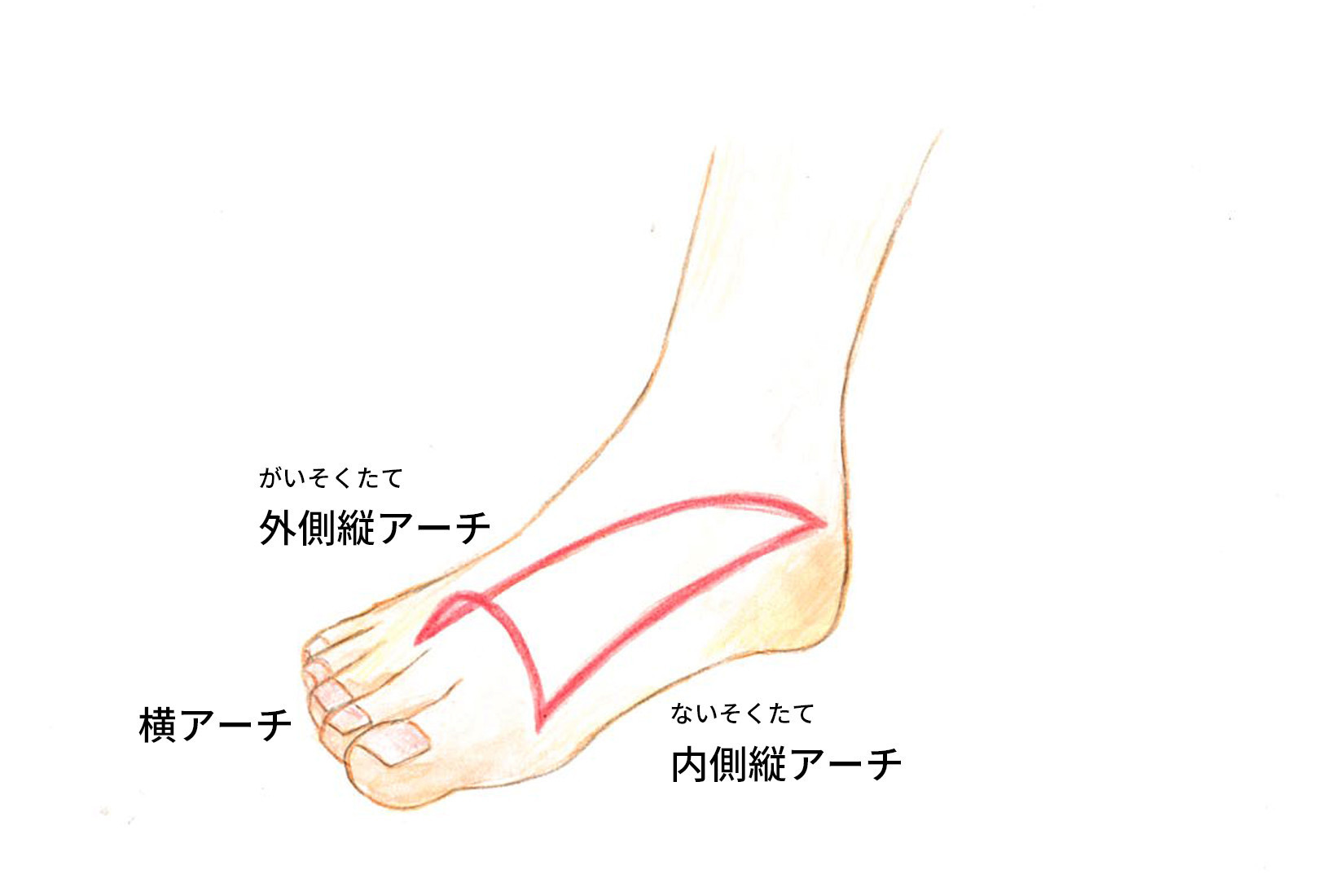

足のアーチが崩れている

足に疲れを感じやすい人は、足のアーチが崩れて、扁平足や開張足になっていることも考えられます。

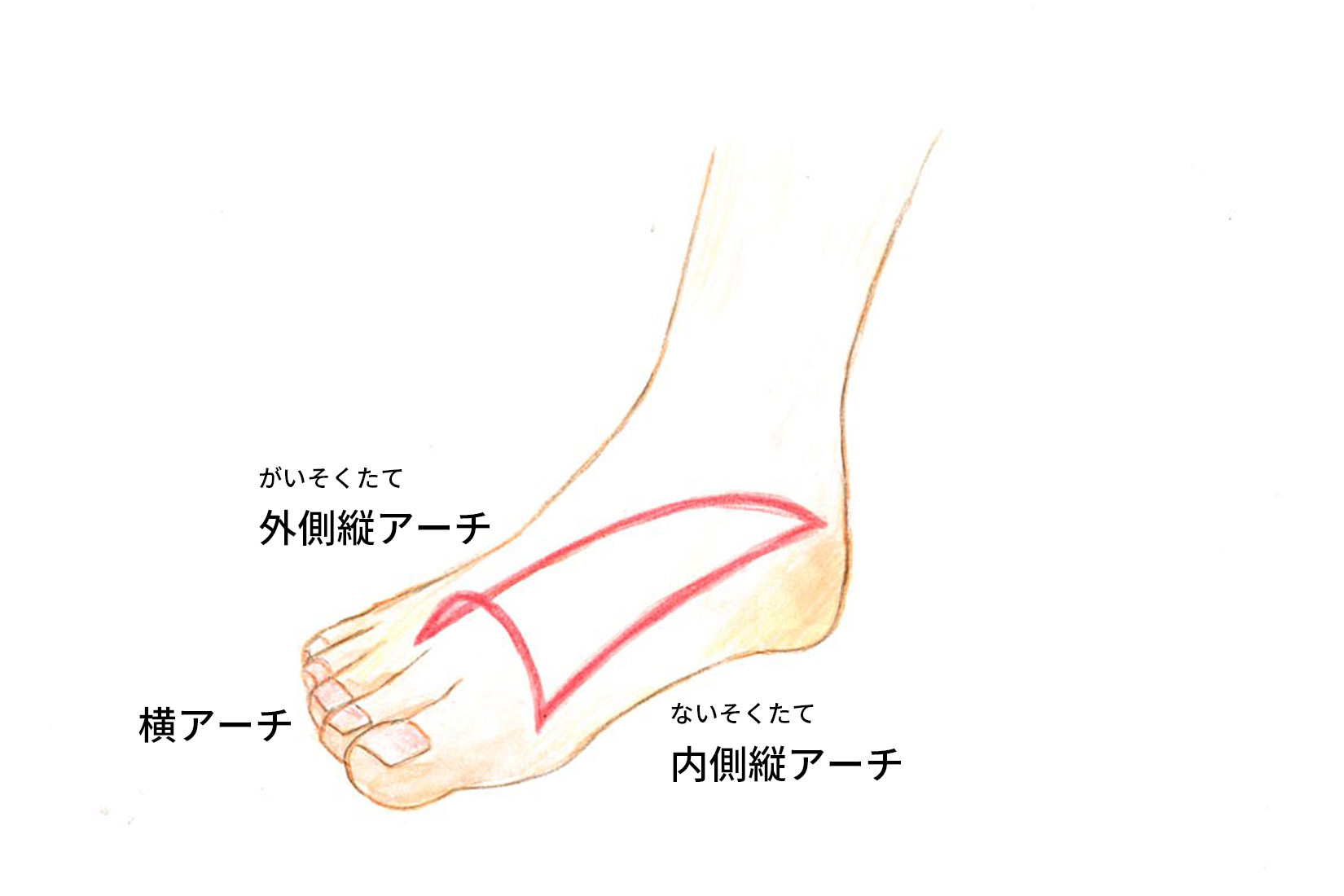

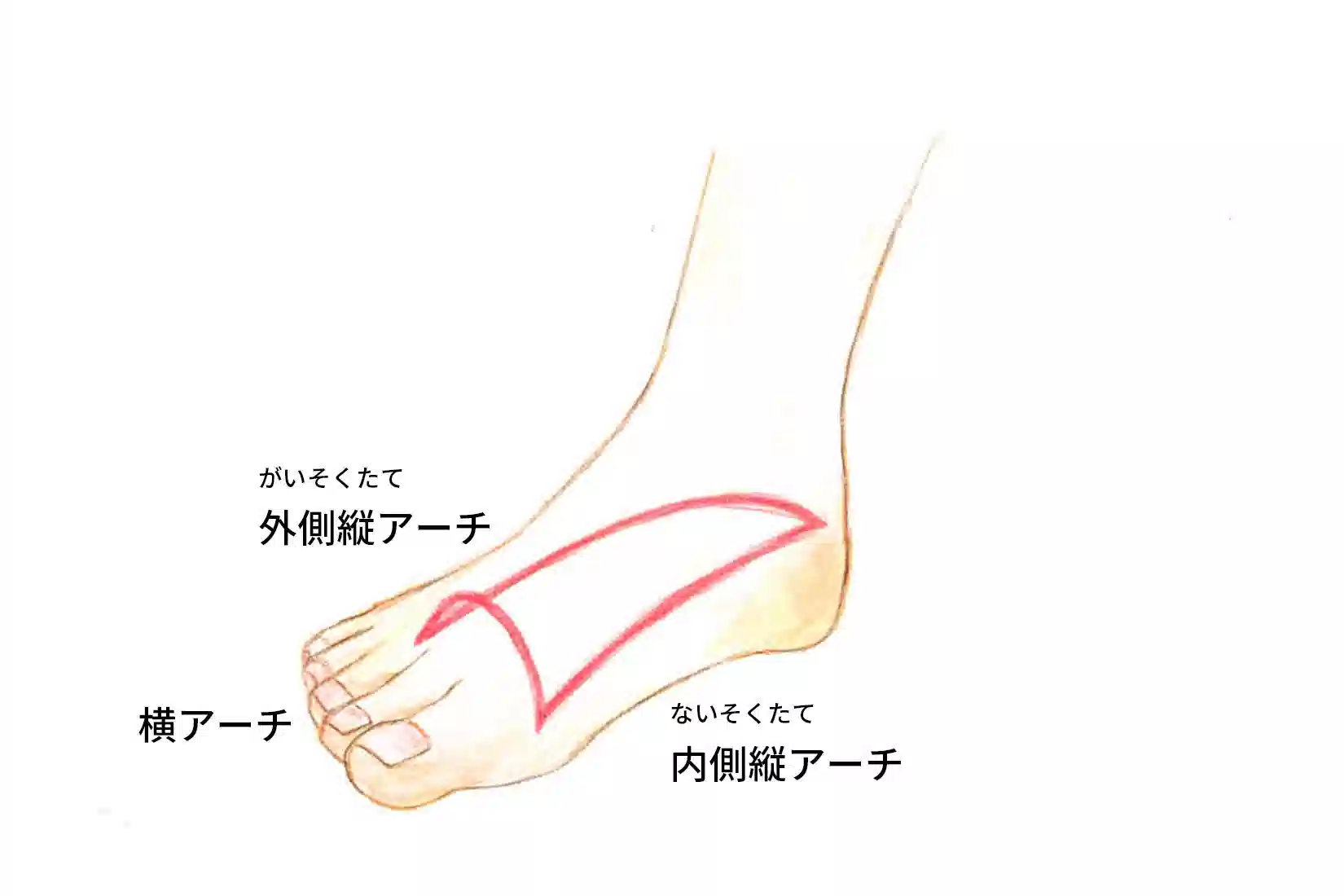

私たち人の足は足のアーチによって歩行バランスを保ち、体重を支え、地面からの衝撃を吸収しています。足のアーチは、かかと・親指の付け根・小指の付け根の3辺を結んだ三角形の形をしています。

扁平足は、土踏まずの部分のアーチが崩れ、足裏が平らになった状態の足のことです。また、開張足になると、横アーチが低下して、足の横幅が広がった状態になってしまいます。

足のアーチが崩れると、足が疲れやすくなったり、足裏やふくらはぎなどに痛みを感じてしてしまうのです。

関連記事:扁平足ってどんな足?靴下選びに役に立つチェック方法や改善策を解説

立ち仕事で足が痛いときのストレッチによる3つの解消法

カフェやレストランの店員、警備員など、一日中、長時間にわたる立ちっぱなしの仕事をしたあとの足の痛みを解消するには、ストレッチがおすすめです。ストレッチは、むくみやだるさを解消するのに役立ちます。ここでは、以下の3つのストレッチ法を紹介します。

- むくみを解消!足首パタパタ

- 足裏の疲れに!足指のストレッチ

- だるさを解消!ふくらはぎのストレッチ

1つずつ、詳しくみていきましょう。

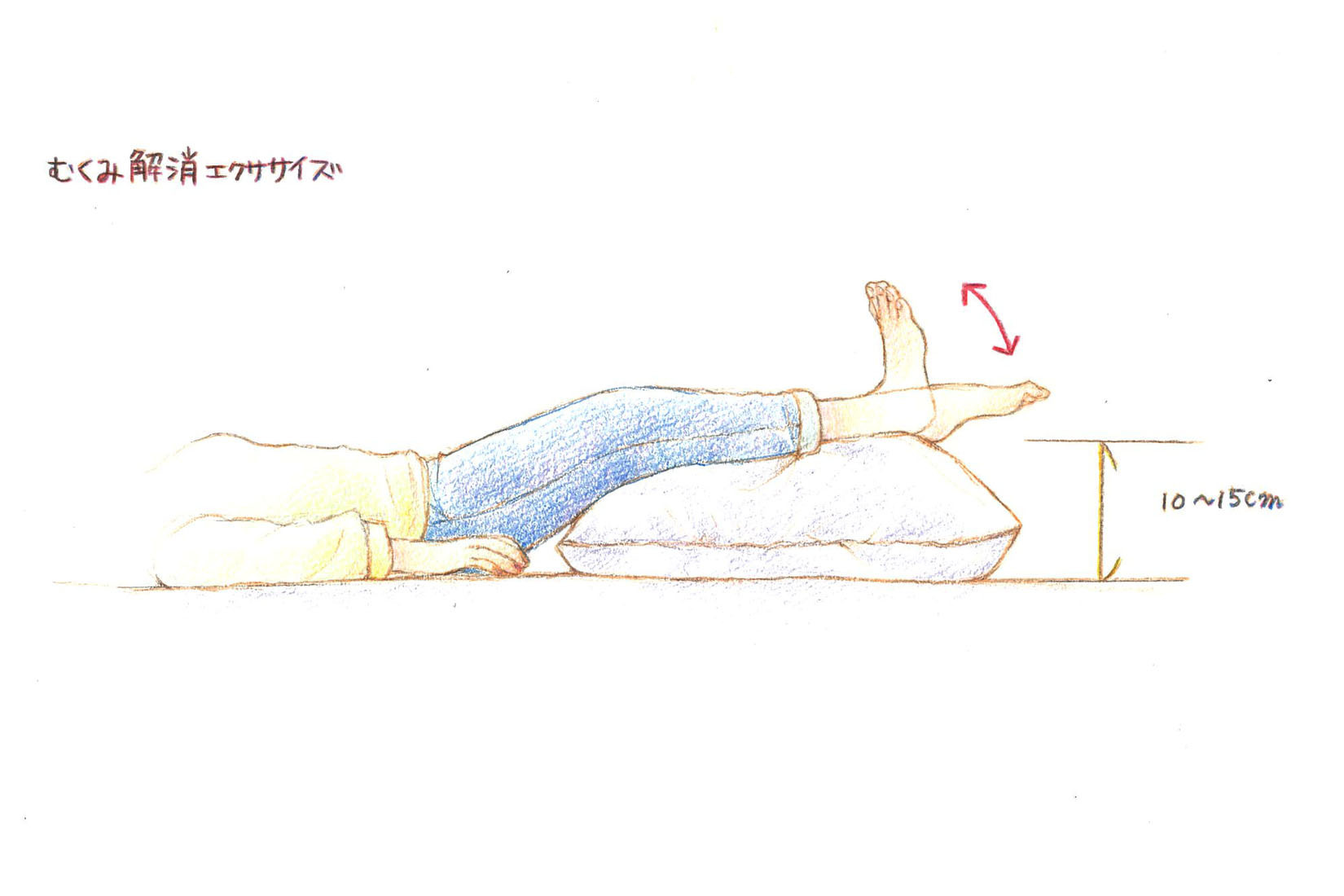

むくみを解消!足首パタパタ

足のむくみを感じるときには、仰向けに寝た状態で膝下にクッションを入れ、足首をゆっくり、上下にパタパタと動かす運動がおすすめです。

足を上げるだけでもいいのですが、足首を動かすことでよりむくみの軽減に役立ちます。この態勢で20分くらいゆったりと過ごし、時々、足をパタパタと動かしてみてください。

【足首パタパタ】

- 布団やクッションを用意する。

- その上に膝下からつま先にかけて足を乗せる。足の高さが10~15cmになるように調整。

- 足首を伸ばすようにゆっくりと上下に動かす。

足裏の疲れに!足指のストレッチ

足裏に疲れを感じたら、足の指をストレッチしてみませんか。足の指を動かすと、血行がよくなると同時に、リンパの流れを促すことができます。足の冷えとむくみを解消するのにも役立ちますよ。

【足指のストレッチ】

- 椅子に座り、リラックスして右足を膝の上に乗せる

- 右手で足首を、左手の人差し指と親指で、足の裏から左足の親指を掴む

- ゆっくりと円を描くように動かす

- 親指が終わったら人差し指、中指……と順に行う

- 片足が終わったら反対の足を行う

お風呂上がりなど、筋肉が緩み、身体がリラックスした状態にストレッチするのがおすすめです。慣れないうちは動かしにくく感じるかもしれません。継続していくことで、徐々に足指が動かしやすくなるでしょう。

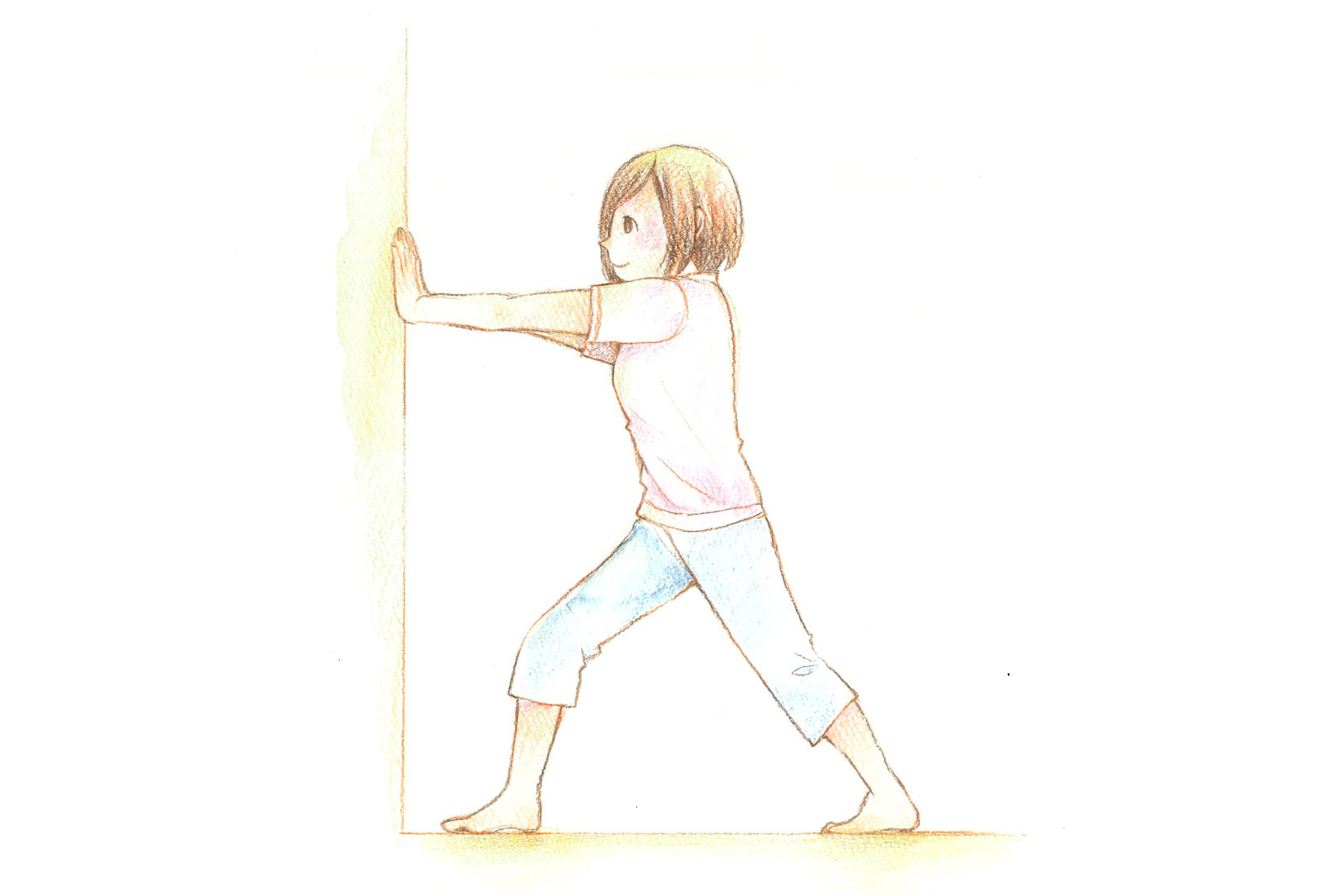

だるさを解消!ふくらはぎのストレッチ

足のむくみやだるさを感じるときには、ふくらはぎのストレッチをしてみてはいかがでしょうか。膝裏のリンパの流れが良くなり、血行不良の改善に役立ちます。

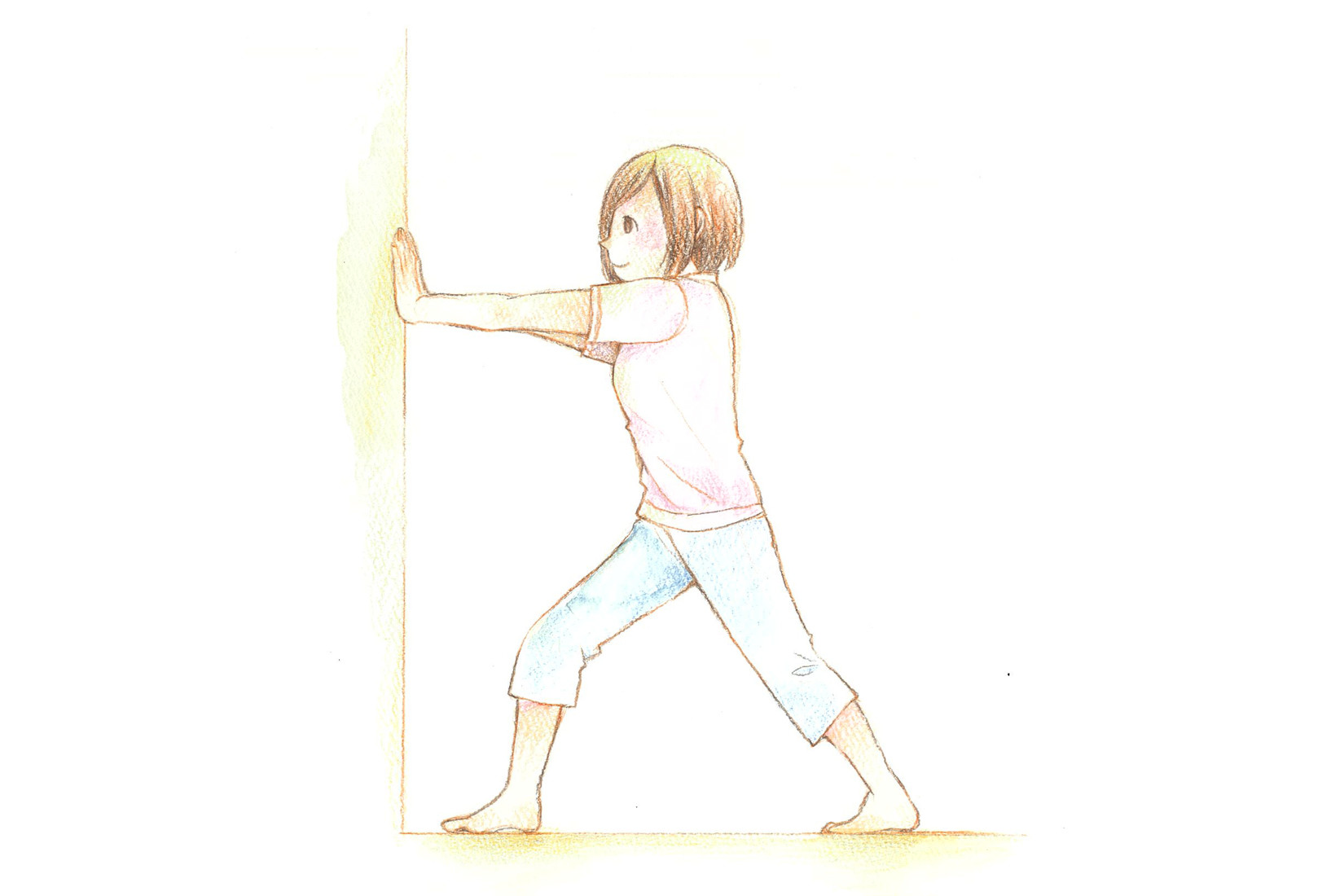

【ふくらはぎのストレッチ】

- 足を肩幅に広げて、椅子やテーブルに手をかける

- 片足を一歩後ろに下げ、前方の足の膝を曲げる

- 後ろに下げた足のふくらはぎを伸ばす

- そのままの姿勢で20秒~30秒間キープする

片足3セットずつストレッチを行うのがおすすめです。ふくらはぎが伸ばされて、気持ちよさを感じる方が多くいらっしゃいます。

外出先でも、手軽にできるストレッチ法です。お仕事の休憩時間などにも行ってみてください。

立ち仕事で足が痛いときに試したい6つの解消法

仕事の疲れを次の日に持ち越さないためにも、毎日の生活の中で、解消できる方法を知っていると便利です。立ちっぱなしの仕事で疲れた足の痛みを解消する方法には、以下の6つがあります。

- 足枕をして寝る

- ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

- 仕事中に履いている靴を見直す

- 靴の履き方を見直す

- 靴下を見直す

- インソールを活用する

ここでは、それぞれの解消法を詳しく紹介します。ただし、我慢できないほど足が痛む場合は、整形外科などの医療機関を受診しましょう。

足枕をして寝る

足の疲れを軽減させるには、足枕をして寝る方法があります。足枕とは、フットピローとも呼ばれる、足をのせる寝具のことです。特別な寝具でなくても、クッションなどで代用できます。

足を上げて寝ると、血液やリンパの流れが促され、血流が改善することでむくみ解消の効果が期待できます。また、腰痛緩和にもつながります。反り腰など、仰向けに寝る際に腰がつらい方は、足枕を入れると腰の負担が軽減して楽になりやすいです。

足枕を高すぎる位置に足をおくと、頭に血がのぼりやすくなるため、10cm~15cm程度が適切です。

前述の足首のエクササイズでもご紹介したように、膝から足部まで全体的に支えましょう。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

足の痛みや疲れを解消させるには、毎日のお風呂の入り方にこだわってみてはいかがでしょうか。体が冷えると、血液やリンパの流れが悪くなってしまうため、むくみを招いてしまいます。

ぬるめのお湯でしっかりと体をあたためると、下半身にたまった血液やリンパ液を心臓へ押し戻す効果が期待できます。38℃~40℃のぬるめのお湯に、15分~20分間、ゆったりと入浴しましょう。就寝の1~2時間前に、お風呂に入るのがおすすめです。

42℃以上の熱いお湯では、心拍数や血圧が上がり、激しい運動をしたときと同じような状態になってしまいます。

お風呂で体をあたためたあとは、寝具に入るまで足を靴下などで保温することも忘れずに。

仕事中に履いている靴を見直す

立ち仕事で足が痛くなってしまうときには、仕事中に履いている靴を見直してみませんか?仕事中に履く靴は、一日で一番、履いている時間が長い靴です。足にあった靴を履くことで、足の疲れや痛みの改善が期待できます。

サイズが小さい、つま先が細すぎるなど、窮屈さを感じる靴は、履いているだけで足が圧迫された状態になっています。靴に当たる場所に痛みが出る場合もあるでしょう。

反対に大きすぎる靴は、足が前滑りしたり、靴が脱げないように足指に余計な力を入れてしまい、余計に疲れてしまいます。

また、立ち仕事でも歩く時間の長い方は、着地するときの衝撃も受けています。靴底にクッション性のある靴を選ぶと、足に受ける衝撃が緩和され、疲れにくくなる効果が期待できます。

なお、靴も制服の一部として決められている場合は、休憩時間には靴を脱いでマッサージをしたり、通勤にはスニーカーなどの紐靴に履き替えるなど、できるだけ足が快適になるよう工夫しましょう。

靴の履き方を見直す

足の疲れを軽減させるには、靴の選び方と同様に履き方も重要です。靴の履き方は、以下を参考にしてください。おすすめは「紐靴」です。

【靴の履き方】

- 腰掛ける

- 靴紐をゆるめて足を靴に入れる

- かかとをトントンと床につけ、かかとをしっかり合わせる

- 靴紐を締め直し、かかとを固定する

かかとをしっかりと固定し、靴の中で足が前滑りしないことが大切です。靴紐をしっかり締めることで、横アーチが広がることも予防できます。靴を履くときに、靴の履き方にも意識を向けてみてください。

靴下を見直す

立ち仕事で足が痛むときには、日常生活や仕事中に履く靴下を見直してみてはいかがでしょうか。靴や靴の履き方と同様に、靴下も足の健康に影響を与えることがあります。

靴下の中には、横アーチサポート機能を持つ高機能な靴下もあり、開張足で広がった足幅をサポートする効果が期待できます。

機能性の高い靴下は、「足を保護する」だけではなく、「足の健康をととのえるフットヘルスウェア」として捉え直すことができます。仕事用の靴が替えられない人でも、靴下を替えることで、足に溜まりがちな疲労感を軽減させましょう。

インソールを活用する

仕事中の足の疲れを軽減させるには、インソールを活用するという方法もあります。インソールとは、靴の中に入れる中敷きのことです。

インソールの中には、足の横アーチをサポートし、足腰や足指にかかる負担を軽減させてくれるものもあります。足部の筋力低下による、痛みや疲労感を緩和させる効果も期待できます。

まとめ

立ち仕事で足が痛くなるのは、ふくらはぎの血行不良や足アーチの崩れなどが原因です。足の疲れやだるさを解消したいときには、本記事で紹介したストレッチ方法や解消方法を取り入れてみてください。一日中、立ち仕事をしている人は、毎日履く靴と同様に、靴下にもこだわってみませんか。

ケアソク〈ととのえる〉は科学的エビデンスのある5本指ソックスです。足指が正しい位置に伸ばされ、足が疲れにくくなる効果が期待できるフットヘルスウェアです。

●足のアーチをサポートし、かかとのハニカムクッションで衝撃を吸収。疲れ知らずの足に

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら