五本指靴下で健康に!メンズソックスの選び方を解説

毎日、仕事でたくさん歩く人は、日常で使う靴下もこだわりたいと思う人は多いでしょう。健康にいい靴下といえば、五本指靴下が挙げられます。しかし、こんな疑問を持つことはありませんか。

「五本指靴下は、なぜ健康にいいのか?」「五本指靴下のメリットは?」

そこで今回は、五本指靴下が健康にいい理由を解説します。加えて、五本指靴下の選び方を紹介しますので、ぜひご覧ください。

五本指靴下の魅力とは?健康に過ごすためのメンズソックス選び

五本指靴下は、足裏のトラブルの予防や疲れの軽減に役立ちます。足指が動かしやすいように設計されているため、履き心地がいいという魅力もあります。

ここでは、五本指靴下が健康にいい理由とともに、五本指靴下の機能や魅力を解説します。

外反母趾など足のトラブルを防ぐ

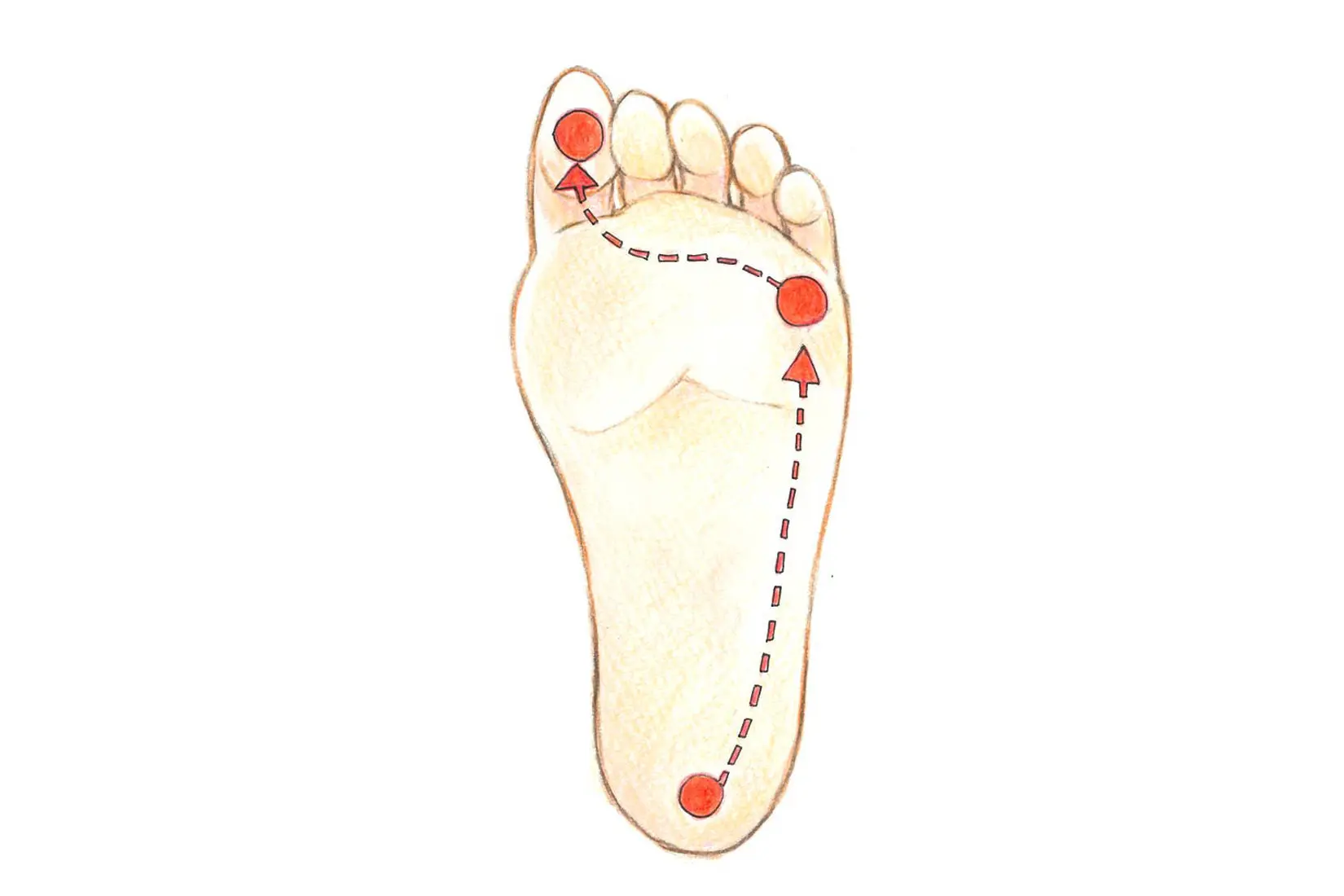

五本指靴下を履くと、外反母趾など足のトラブルを防ぎやすくなります。五本指靴下は、足の指がそれぞれの指を独立して動かせるため、歩行中のバランスが保たれやすいことが考えられます。

歩き方のバランスが良くなると、腰や膝への負担が少なくなり、腰痛や膝の痛みを防ぎます。加えて、足指が伸ばされるため、立ち姿勢の改善にもつながるでしょう。

また、足裏の筋肉が動かしやすく歩行中のバランスが整うと、足裏の筋力低下を防ぎます。

このように五本指靴下を履くと、正しい歩行や正しい立ち姿勢へと促されます。外反母趾や扁平足やハンマートウをはじめとする足のトラブル予防の効果が期待できます。

疲れを軽減する

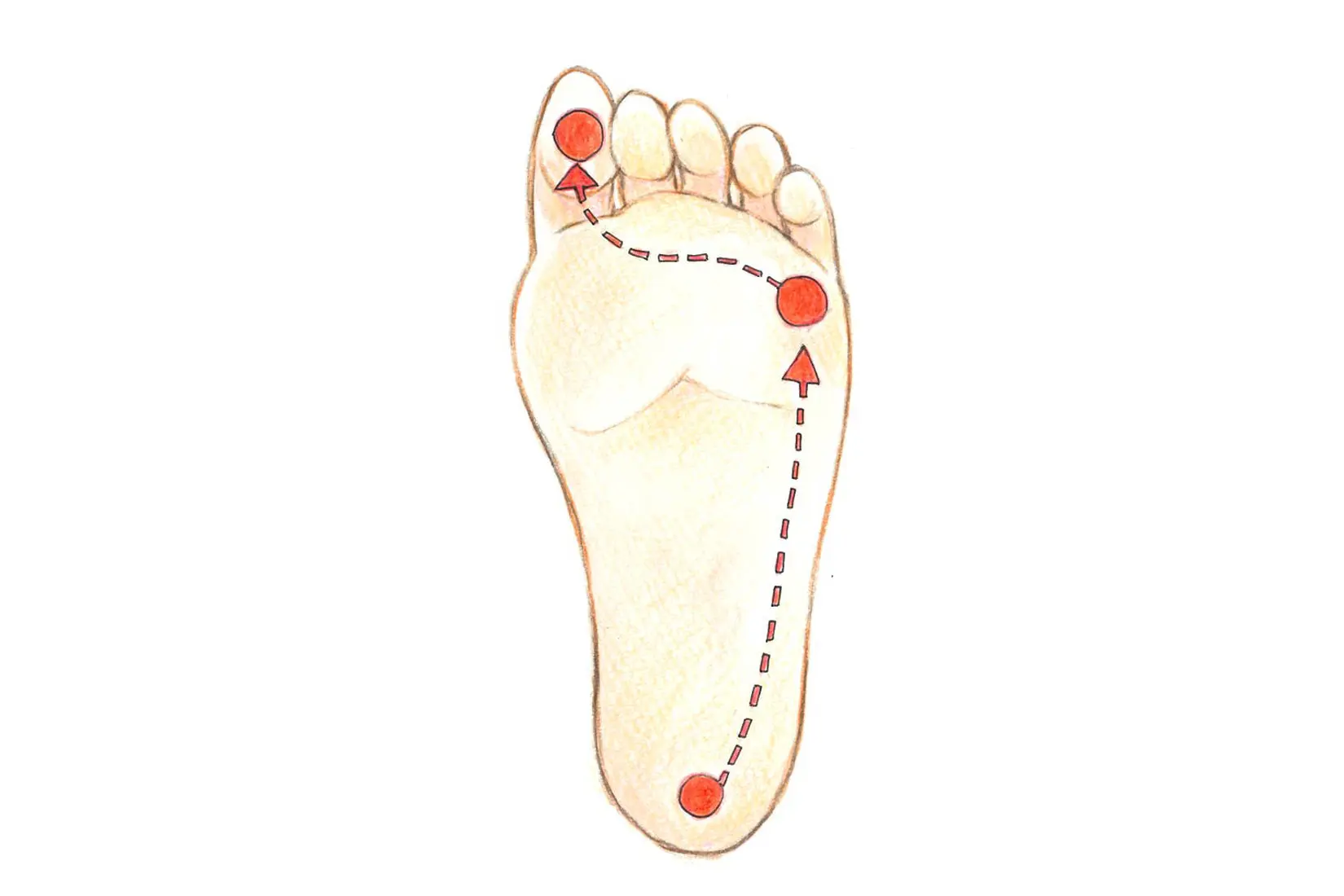

五本指靴下の着用により足指が自由に動かせると、指先の血行が良くなることが考えられます。また、一般的な先の丸い靴下(先丸靴下)よりも足指が広がることで接地面積が増え、疲れにくくなるでしょう。

特に、仕事で1日中歩きっぱなしだという人は、五本指靴下に替えると疲労が軽減されるかもしれません。五本指靴下で足指がスムーズに動かせると、踏ん張りやすく歩行が安定するためです。

足指を動かしやすくて心地よい

足指を動かしやすい五本指靴下は、履き心地が良く快適だと感じる人も多いです。足指が1本1本包まれている五本指靴下は、足指の間に汗をかいてもすぐに吸収され、蒸れにくい形をしています。

足が蒸れにくい五本指靴下は、足の臭い対策・防臭にも最適です。

水虫の予防効果が期待できる

五本指靴下は、水虫(白癬菌)など足の感染症を予防する効果が期待できます。足の中でも、指と指の間は、特に汗をかきやすい箇所です。

汗をかいてもすぐに吸収される五本指靴下は、靴下の中で足が高温多湿になる状態を防ぎます。

また、水虫の治療中にも五本指靴下はおすすめです。指を1本ずつ独立させることで、白癬菌がなくなった指に、菌がふたたび付着することを防ぎます。

そして、水虫の人は、家の中でも靴下を履いて過ごしましょう。白癬菌は、バスマットやスリッパなどを家族間で共有することで、感染するリスクが高まります。家の中でも靴下を履いて過ごすことで、感染予防の効果が期待できます。

足がむくみにくくなる

ビジネス用の革靴で、長時間デスクワークをする人も多いかもしれません。足の末端は心臓から最も遠く、血の巡りが滞りやすい部位です。長時間座っていると、仕事帰りに足のむくみを感じる人も多いでしょう。

五本指靴下は、むくみの原因のひとつである血の巡りを改善する効果が期待できます。

足指が1本1本包まれているため汗冷えを予防できます。

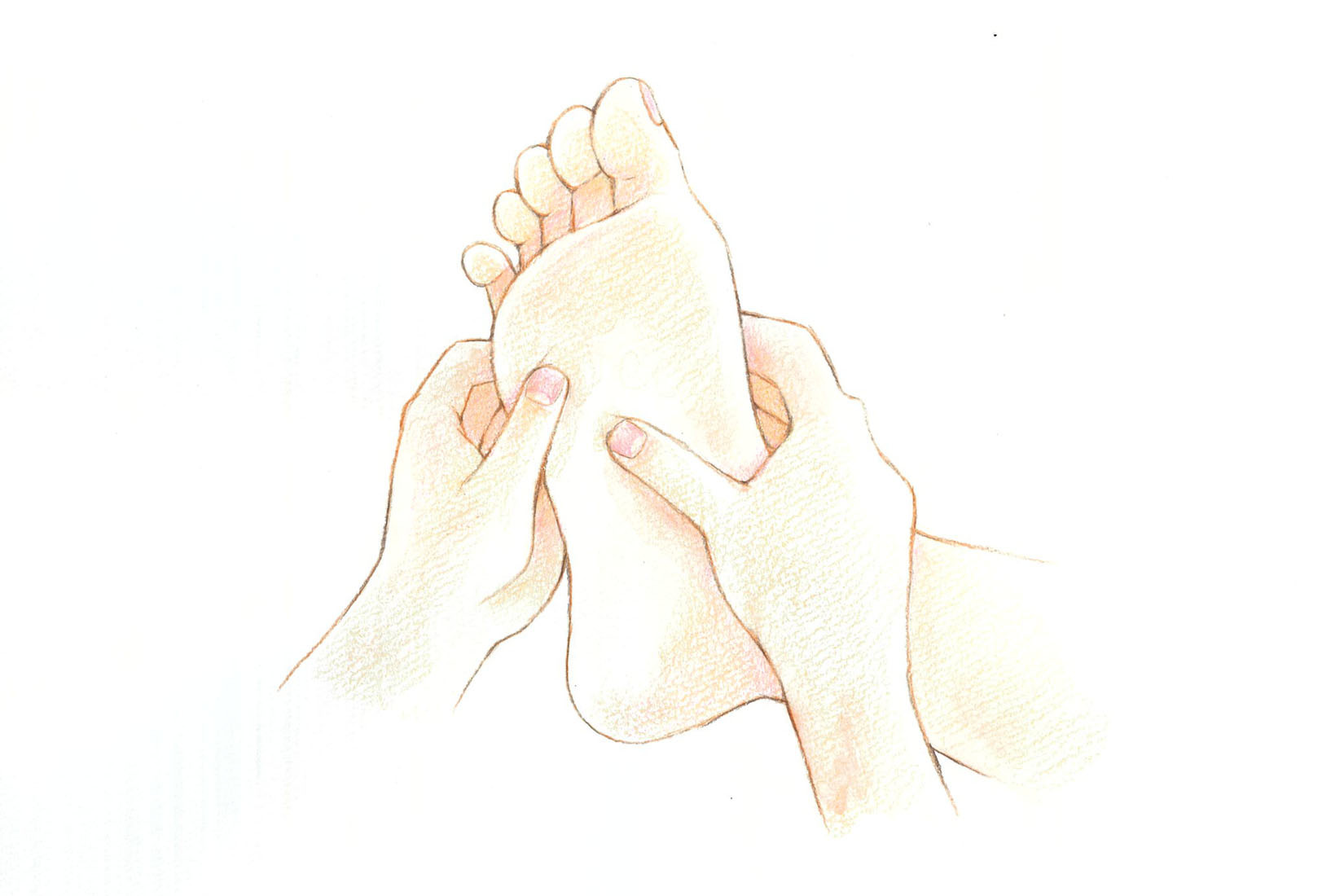

また、足指を自由に動かせる五本指靴下は、足指や足首を回すなど靴下を履いていてもマッサージしやすいことで、足の末端を流れる血液の循環を促します。

スポーツにも最適

五本の指でしっかりと地面を掴む五本指靴下は、踏ん張りやすいため、スポーツをする際にもおすすめです。足の指が動かしやすい五本指靴下は、脚の筋肉も使いやすくなります。

そのため、アスリートの間でも五本指靴下は人気です。野球選手や陸上競技、バレーボールなどさまざまな分野で、愛用者が多いことで知られています。

関連記事:足のむくみで悩む人必見!ソックスの選び方とストレッチ方法

五本指靴下のデメリットは?健康に過ごすためのメンズソックス選び

五本指靴下は、足のトラブルを防ぎ、蒸れにくく水虫の予防効果も期待できます。しかし、五本指靴下のデメリットも知った上で、採用するかどうかを決めたい人もいるでしょう。

ここでは、五本指靴下のデメリットを解説します。

見た目がダサい

五本指靴下は、見た目がダサくておじさんが履くものだと思っている人もいるかもしれません。特に、仕事でお客様の家にあがる機会があるという人は、五本指靴下を選ぶことに躊躇してしまうものです。

見た目が気になる人は、五本指靴下の上に普通の靴下を履く、重ね履きをするという方法もあります。しかし、ビジネスシューズでは、重ね履きをすると窮屈さを感じるので注意が必要です。

そこで、一見したところ五本指靴下だとは思われない靴下を選ぶのはどうでしょうか。デザイン性の高い五本指靴下なら、さまざまなシーンでおすすめできます。

履くのが面倒

五本指靴下は、慣れるまで履きづらさを感じるかもしれません。履くのが面倒で一度試してみたけど五本指靴下をやめてしまったという人も多いでしょう。

特に普段から窮屈な靴に足を入れて足指が固まっている方や外反母趾など足に変形が見られる場合は履きづらいかもしれません。

履きづらさにストレスを感じる人には、履く前によく足指を手で広げたり前後に分けるようにマッサージしていただくと、徐々に履きやすくなります。

また、五本指靴下は、足指の先までしっかり履くことが大切です。足指の先に生地が余っていると、履き心地が悪くストレスの原因になってしまいます。足にフィットするサイズの靴下を選ぶことも大切です。

冠婚葬祭には向かない

冠婚葬祭などのTPOに応じた服装が求められるときには、五本指靴下は避けた方がいいでしょう。残念ながら、五本指靴下はまだ主流とはいえません。

メンズ五本指靴下の選び方!健康的に過ごすためのヒント

五本指靴下の種類はさまざまなタイプが販売されているため、どれを選んだら良いのか迷う人も多いでしょう。

ここでは、メンズソックスの五本指靴下の選び方を解説します。

足の蒸れが気になる人は天然素材の靴下

足の蒸れが気になる人は、天然素材のシルク・綿・ウールなどの靴下をおすすめします。天然素材は、吸湿性・放湿性に優れる素材です。

合成繊維よりも、汗を吸収して蒸れにくい天然素材をおすすめします。一年を通して履き心地が良い綿などの天然素材の靴下がおすすめです。

ビジネスでも気にならない五本指靴下

仕事で五本指靴下を履くとなると、見た目が気になる人も多いでしょう。

見た目は普通の靴下で、靴下の内部に仕切りがある五本指靴下であれば、ビジネスシーンでも気にせずに履けそうです。

運動するときに向く五本指靴下

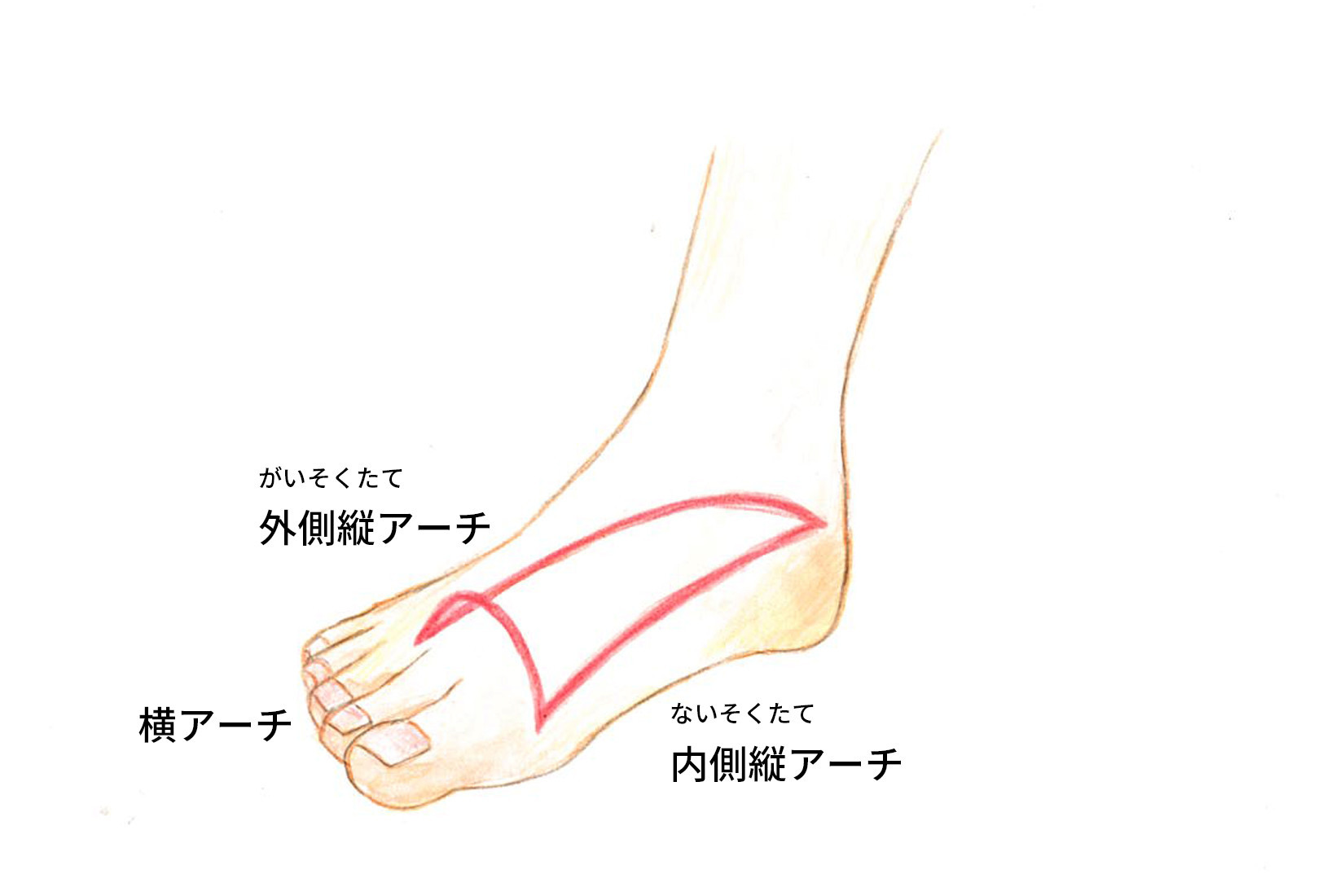

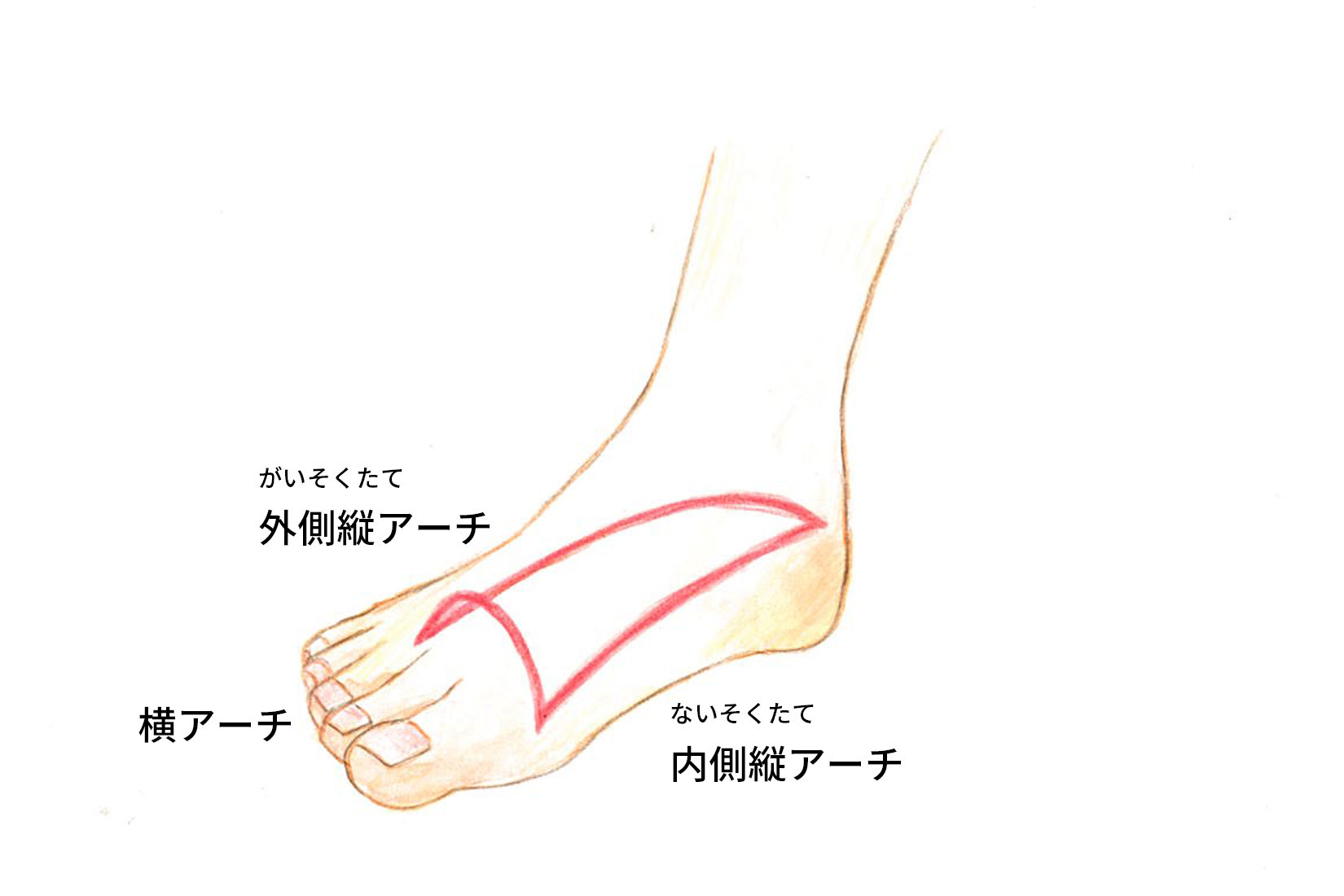

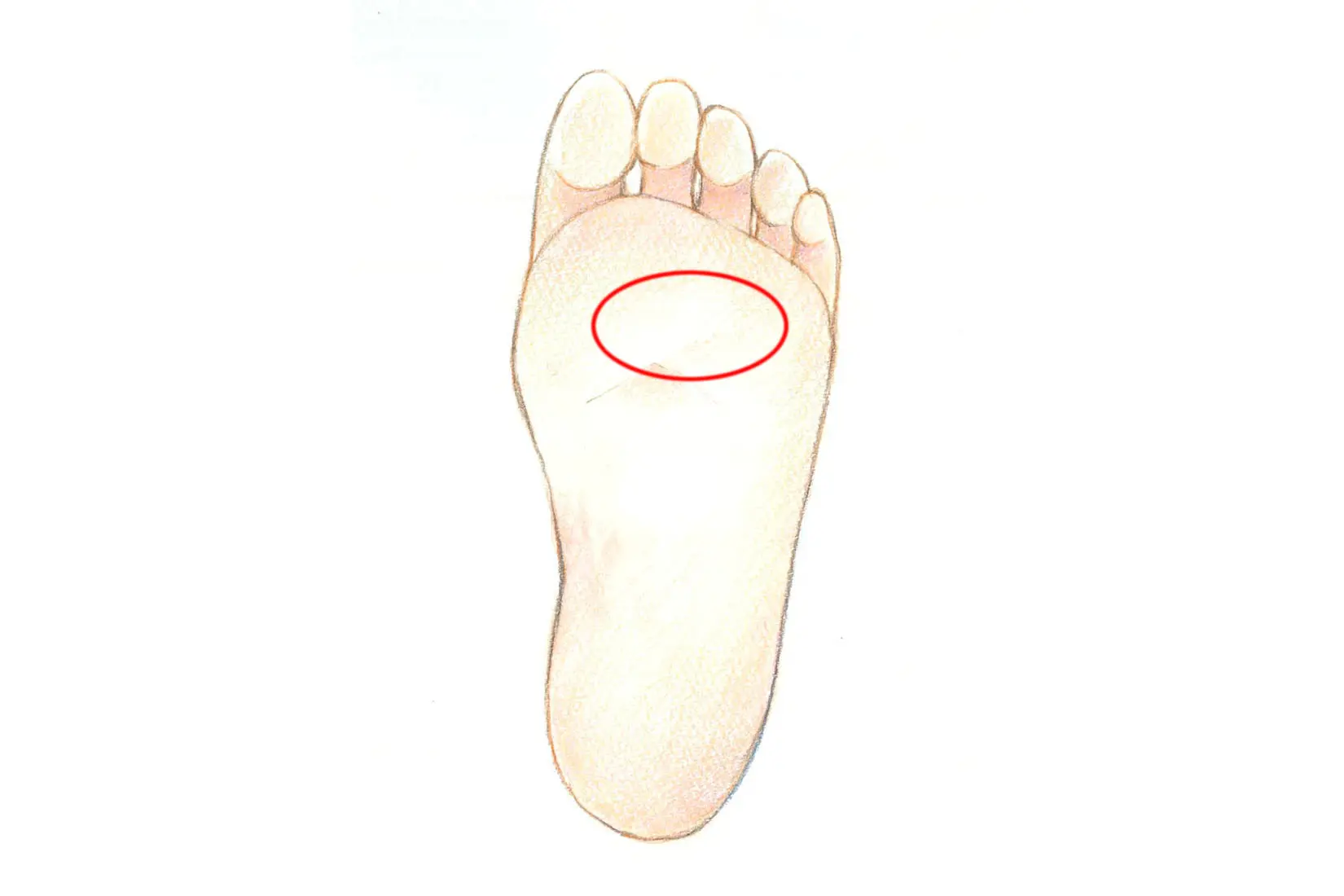

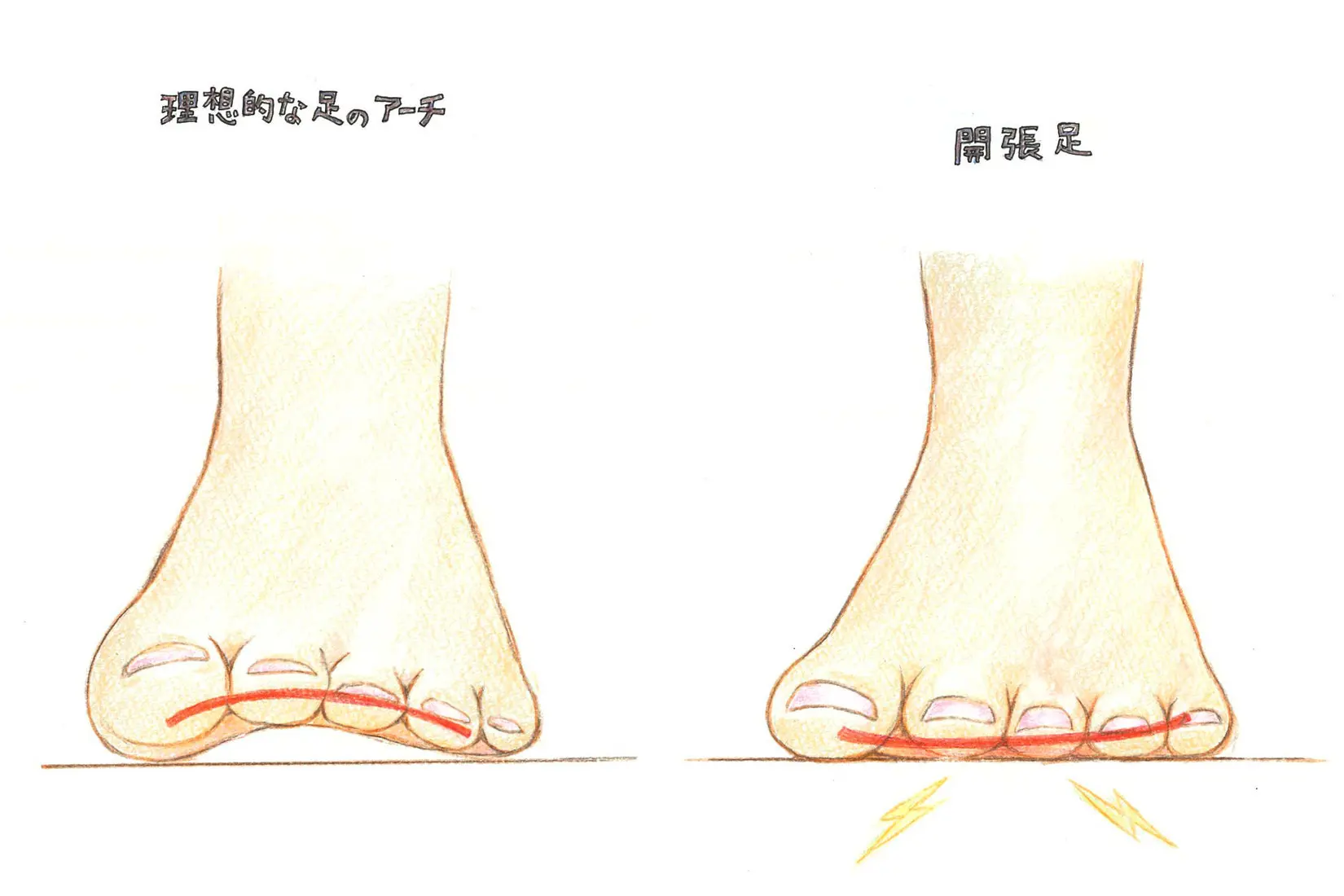

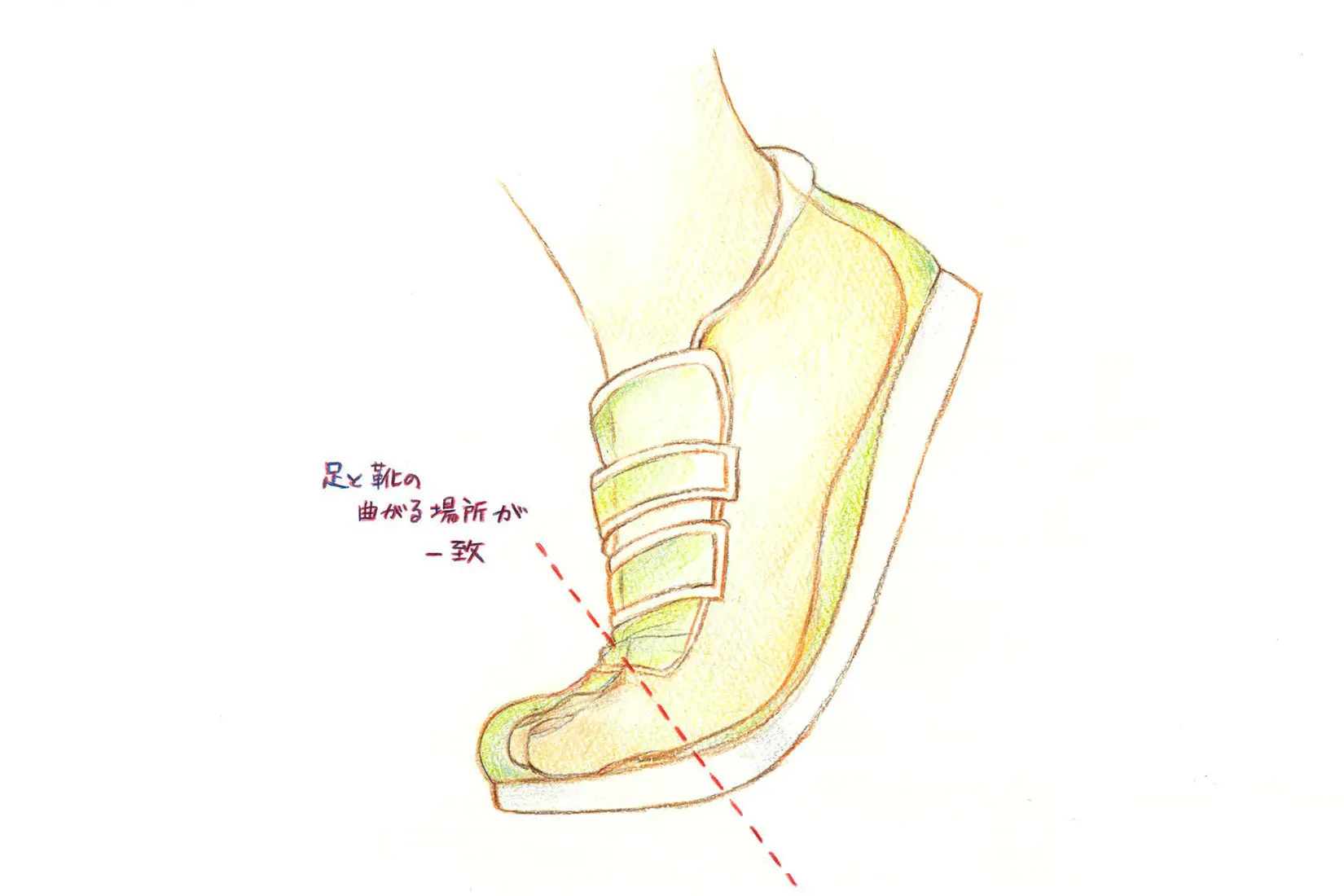

運動するときの五本指靴下は、土踏まずをしっかりサポートするアーチサポートタイプの靴下がおすすめです。足底の縦アーチと横アーチを支えるアーチサポートタイプの靴下は、地面への着地や地面を蹴り上げる際の負担を小さくするためです。

また、クッションつきの厚手の靴下は接地の際に地面から受ける衝撃に対応・軽減させる効果が期待できるでしょう。履き心地の好みや季節に応じて、丈の長さを選ぶのがおすすめです。

アンクル丈の靴下は、見た目もスッキリして、夏でも涼しく履けて軽やかに使用できますよ。

ゴルフをする方にも五本指靴下がおすすめです。歩く距離が長いゴルフでは、沢山歩いても疲れにくいという声を耳にします。また、地面を踏ん張りやすくなるため、スイングが安定するという効果が期待できるかもしれません。

ただし、ゴルフ場によっては服装規定が決められている場合がありますので、事前にご確認いただくことをおすすめします。

まとめ

足の健康を考えるなら、五本指靴下がおすすめです。五本指靴下を履くと足のバランスがとりやすいため、歩行や立ち姿勢の改善につながります。そのため、外反母趾や扁平足など足のトラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。

ビジネスシーンや運動する場面にあわせて、自分にあった五本指靴下を選んでみてはいかがでしょうか。足の専門家と共同開発した科学的根拠を持つ靴下、ケアソクもぜひお試しください。

●ビジネスシーンにも。五本指靴下に見えない「インナー5本指」。

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら