靴下の穴で体の不調が分かる?健康に過ごすためのヒント

「靴下のいつも同じ位置に穴が開く」「靴下に穴が開きやすいと健康に問題があるの?」

このように靴下の穴に悩むことはありませんか。もしかしたら靴下の穴は、あなたの足の不調を知らせるサインかもしれません。

そこで今回は、靴下の穴が開く原因を解説します。靴下の選び方のコツや穴が開かないように注意する方法なども解説しますので、穴が開きやすくて困っている人はぜひご覧ください。

靴下に穴が開く理由とは?健康に過ごすためのヒント

靴下に穴が開いただけで不健康だと決めつけるのは早合点ですが、いつも同じところに穴が開くのには、いくつかの理由が考えられます。

ここでは、靴下に穴が開く原因を詳しく解説します。

足に合わない靴を履いている

靴下に穴が開きやすい人は、足に合わない靴を履いている可能性があります。

大きすぎる、小さすぎるなどサイズの合わない靴を履いていると特定の場所に圧力や摩擦がかかり、その部分に穴が開きやすくなります。

特に、大きすぎる靴を履いていると靴の中で足が動きやすいため、歩くたびに摩擦が起きてしまいます。また、滑らないように足指に必死に力を入れて靴を掴んでいる状態になり、余計な力がかかります。

小さすぎる靴の場合は、足が常に靴に当たるところに摩擦が起きて穴が開く原因になります。

足に合わない靴の長期間の使用は、靴下の穴だけでなく足の不調を引き起こしてしまいます。日常使いする靴は、自分の足にあった靴を選ぶことが大切です。

歩き方の影響を受けている

靴下の穴は、歩き方も開きやすさに影響します。歩くスピードや歩き方によって、体重がかかる位置が違うためです。

例えば、早く歩くと蹴り出す力が大きいため摩擦力が高まり、足指の付け根部分や指先に穴が開きやすくなります。逆に、かかと部分に穴が開きやすい人は、後ろ重心で歩く傾向があることが考えられます。

足の爪が伸びている

靴下に穴が開きやすいのは、足の爪が伸びていることも原因の一つです。つま先に穴が開きやすい人は、足の爪が伸びていないか確認しましょう。特に、爪が伸びていると親指に穴が開きやすくなります。

個人差もありますが、足の爪が伸びる速さは、手の爪に比べると約半分です。足の爪を切るタイミングは、1カ月に1度程度と覚えておきましょう。

また、爪を切った際の表面の状態にも注目してください。爪の先がとがっている、ギザギザになっていると、穴が開きやすくなります。足の爪を切った後は、爪やすりでなめらかに整えましょう。

かかとの角質が硬い

靴下のかかと部分に穴が開きやすい人は、かかとが荒れてガサガサになっていませんか。硬くなったかかとの角質と靴下の間で摩擦が起きると、靴下に穴が開きやすくなります。

特に、冬などの乾燥しやすい時期はかかとがガサガサになる人も多いでしょう。かかとは乾燥しやすい部分であり、ケアも忘れがちな部分です。

靴下のかかと部分に穴が開きやすい人は、かかとの保湿専用の靴下をおすすめします。

浮き指になっている

浮き指になると、靴下の親指部分の穴が開きやすくなります。浮き指とは、足の指が浮いてしまい、地面に接地していない状態・また接地はしていても足の指をしっかりと使えていない状態をいいます。歩行時に足指がしっかり使えないため前足部に圧がかかりやすく、タコ・ウオノメの原因になります。

その部分と靴が擦れやすく、穴が開く原因になります。前足部に穴が開きやすい人は、浮き指の傾向はないか確認しましょう。

開張足になっている

足裏の人差し指や中指の付け根に穴が開きやすい人は、開張足になっているかもしれません。

開張足は足裏の中指の付け根部分に荷重がかかりやすく、穴が開きやすくなります。開張足とは、足の横アーチが崩れた状態です。

また、開張足には外反母趾(外反拇趾)を伴っているケースが多く見られます。外反母趾は歩行時に足裏の親指の付け根にある母趾球(ぼしきゅう)で蹴り出すようになることから、その部分にはタコができやすいです。

このように、足裏の穴が開きやすい箇所と同じ部分に、タコやウオノメができている場合があります。

タコやウオノメと靴下の穴の関係をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→関連記事:タコ・ウオノメ(魚の目)を靴下からととのえる方法を解説

靴下の穴を開きにくくするための改善方法!健康に過ごすために

靴下の穴が開きやすいと、頻繁に靴下を買わなければなりません。煩わしさを解消するためにも、靴下の穴が開きにくい方法を知りたいものです。

ここでは、靴下の穴を開きにくくする方法を解説します。

靴下と靴のサイズを確認する

靴下の穴が開きやすい人は、靴下と靴のサイズが自分の足に合っているか確認しましょう。

靴下が大き過ぎても小さくても、歩くときの摩擦によって穴が開きやすくなることが考えられます。

また、人の足は午後3時頃に最大になると言われます。朝から足を使っていると、むくみが生じるためです。

靴を買いに行くときは足が大きくなっている時間帯に。3時ぴったりでなくても、午後に選びに行くことをおすすめします。シューフィッターのいる靴屋であれば、ぜひ声をかけて正しいサイズを確認してもらいましょう。

なお靴下によって厚みや形が変わるため、普段、使用している靴下を履いて靴を選ぶことも大切です。

歩き方や立ち方を見直す

靴下の穴が開きやすい人は、歩き方や立ち方を見直してみましょう。歩き姿勢や立ち姿勢を改善することは、開張足や浮き指など足のトラブル改善にも繋がります。

正しい立ち姿勢をすると、重心がかかとの1cm前方に乗ります。やってみると想像しているよりも後ろになるため、違和感を覚える人もいるかもしれません。

また、左右で同じ位置に同時に穴が開く場合は、歩くときの体重のかかり方に問題があるのかもしれません。そして左右で穴の開き方が異なる場合は、片方だけをよく使う癖がある場合も少なくありません。

しかし、正しい歩行姿勢を維持するのは簡単ではありません。まずは、かかとから着地して親指から蹴り出すように意識して歩いてみましょう。

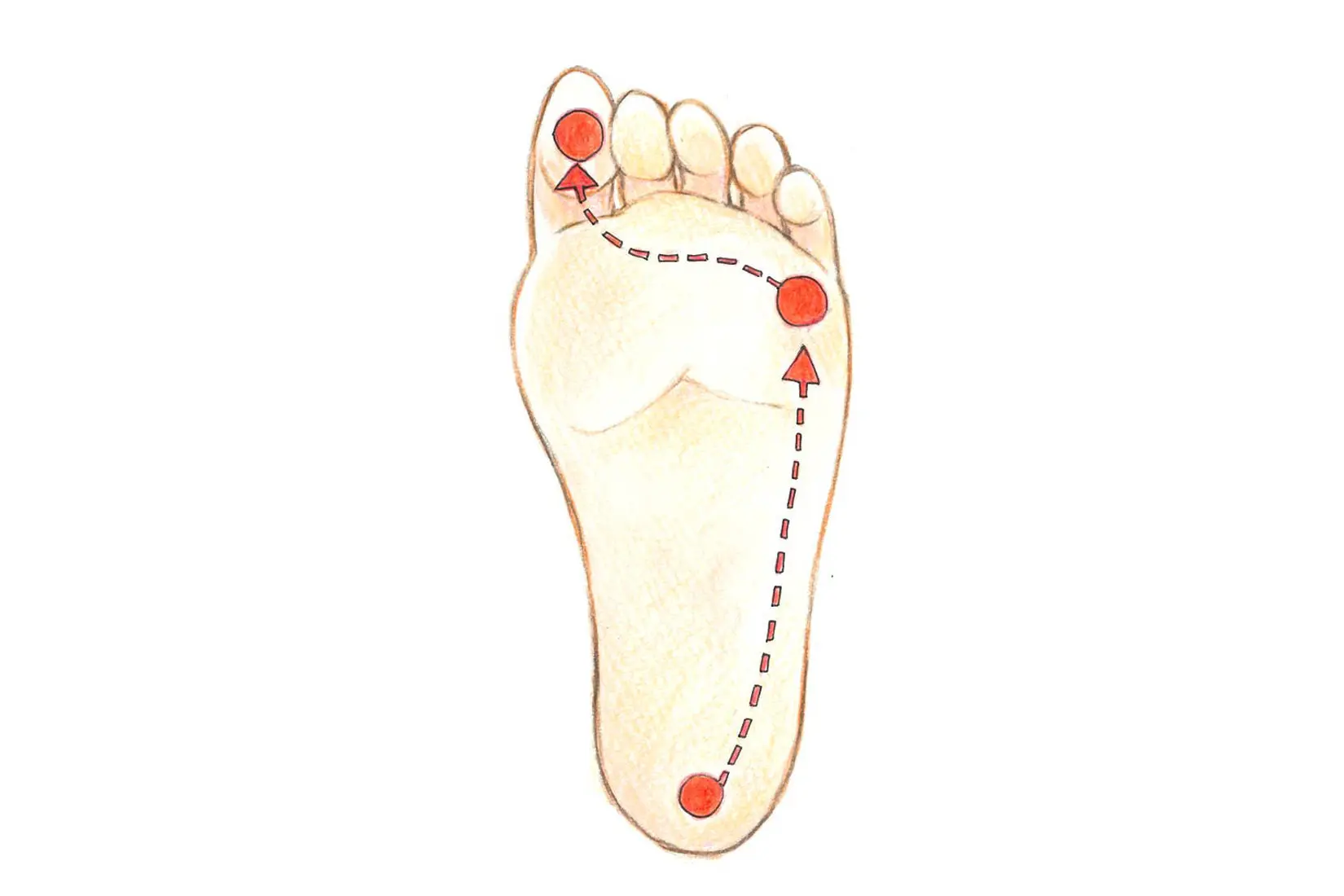

歩き方が正しいと、かかとの上→足の外側→親指・・・・・・この順番に重心が移動していきます。(あおり歩行)

穴が開きやすいときの靴下の選び方!健康に過ごすために

靴下に穴が開かないようにするには、靴下の選び方にもポイントがあります。

ここでは、靴下の選び方を解説します。

生地が丈夫で一年中履ける靴下を選ぶ

靴下の穴が開きやすいときには、生地が丈夫で一年中履ける靴下を選びましょう。

毎日の洗濯にも耐えられるような、綿などの丈夫な素材がおすすめです。綿は、吸汗性や放湿性に優れた素材であるため、さらりと快適に使えます。

また、夏でも冬でもオールシーズン履ける綿の靴下は、季節を選ばないため使い勝手が良いでしょう。

五本指ソックスを選ぶ

浮き指や開張足かもしれないと思う人は、足のアーチをサポートする五本指ソックスを選んでみてはいかがでしょう。

五本指ソックスは、足指が使いやすくなることで足のアーチを整える筋肉を使いやすくなります。

また、横アーチ部分に適度な圧力のある靴下は、横アーチをサポートすることで足指の付け根の摩擦を和らげます。

ジョギングやサッカーなどのスポーツをする人にも、五本指ソックスは人気です。五本指ソックスを履くと指先が動かしやすいため、スポーツのパフォーマンス向上も期待できます。

保湿性の高い靴下を選ぶ

かかとに穴が開きやすい人は、かかとの保湿を補う機能性靴下に替えてみてはいかがでしょうか。

かかとの角質ケアには、保湿クリームを塗るという方法もあります。けれど、クリームでベタベタするのが気になる人も多いでしょう。

クリーム不要の保湿力の高い機能性靴下なら、クリームのベタベタ感はないため快適に過ごせます。履くだけで手軽にかかとケアができるため、フットケアの時間がゆっくり取れない人にもおすすめです。

まとめ

靴下のいつも同じ位置に穴が開くのは、足の不調のサインかもしれません。そこに穴が開く原因を見つけ、できることから改善していきましょう。

また、足を健康的に変えたいと考えるなら五本指ソックスはおすすめです。他にも、かかとに穴が開きやすい人は、かかとの保湿力が高い靴下を使ってみるのもひとつです。

足の専門家と共同開発し、科学的エビデンスに基づき作られたケアソクシリーズをぜひお試しください。

●足のアーチをサポートする五本指ソックス

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

●かかとのガサガサに、忙しくても履くだけ簡単かかとケア

→ケアソク〈うるおす〉シリーズはこちら。

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト