加茂市健康講演会の3回目は、いよいよフットケアの実技講座。足は大切ということはわかったけれど、「じゃ何したらいいの?」がわからなければ、ただの知識。実際に自分で、自宅でできるフットケアを学びました。

今までの講演会のレポートはこちらです。

●健康講演会1回目「あなたが決める加茂市の未来」

→参照記事: みんなが気になる、認知症予防・介護予防。その効果的な方法とは!? 真剣レポート!

●健康講演会2回目「元気に歩き続けるためのフットケア~導入編~」

→参照記事: 自分の足を見てみよう! 元気に歩き続けるための足チェック実践講座

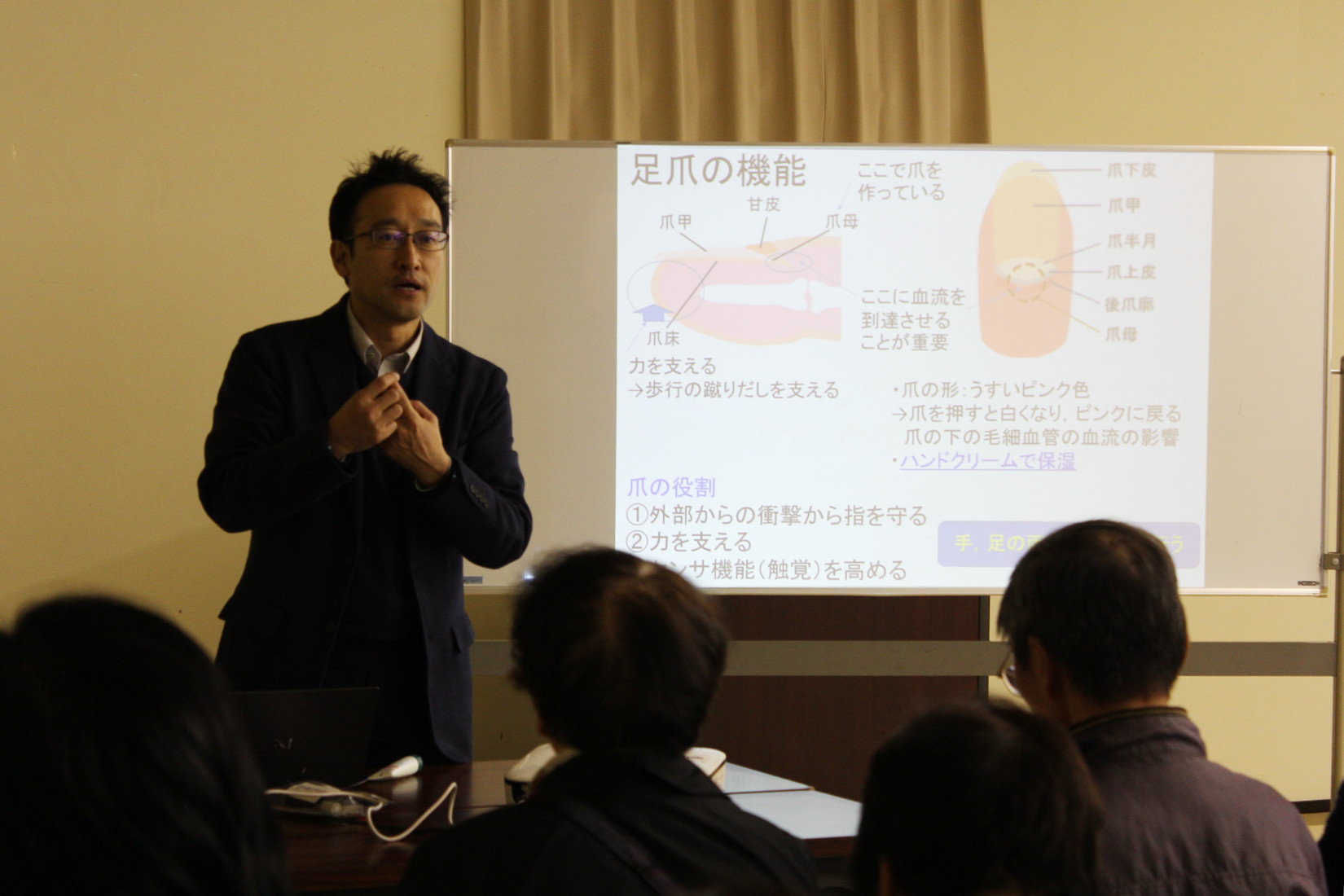

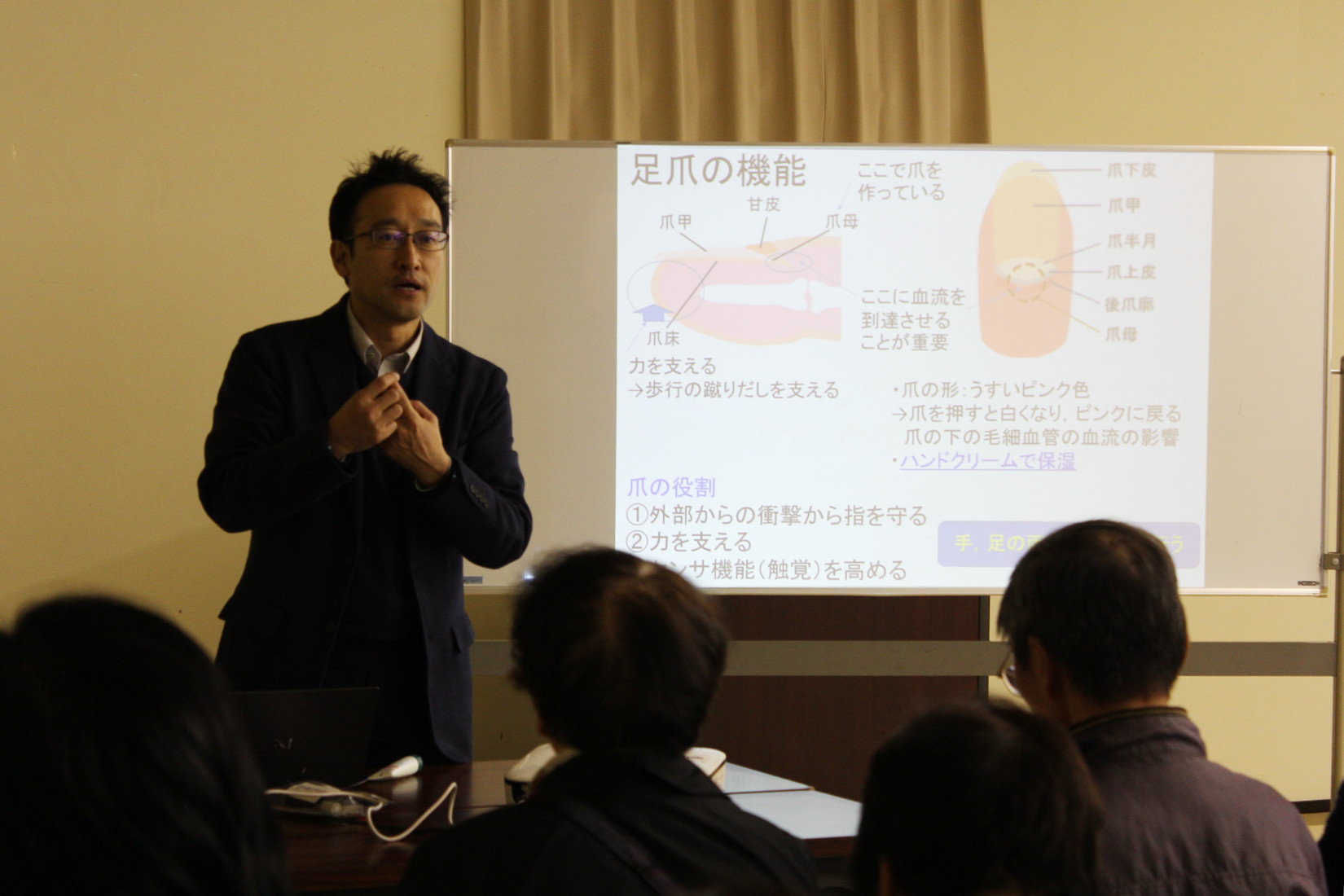

健康講演会を通して足の大切さを伝えてくださるのは一般社団法人ロングライフウォーキング推進機構の山下和彦先生です。

セルフフットケアのポイント

1. 足を見て、触れて観察しよう!

2. 正しい爪切りを覚えよう!

3. 爪やすりを使ってみよう!

4. きれいに洗おう!

5. 足もスキンケアを!

1. 足をよく観察しましょう。

自分の足の状態を知らなければケアのしようがありませんよね。フットケアの第一歩は、自分の足をよく見ること。詳しくは前回のレポートをご覧ください。

→参照記事: 自分の足を見てみよう! 元気に歩き続けるための足チェック講座

2. 爪切りのポイント

【爪切りの選び方】

自分の爪を切る時には、小さめで刃があまり湾曲せずに平らになっている爪切りが扱いやすいのでおすすめします。他の人の爪を切る時にはニッパータイプが使いやすいようです。

【爪の切り方】

爪の長さは指先と同じくらい残すことを目安にします。

爪と刃は平行にして、端から少しずつ、5回くらいで切りましょう。小さい爪もなるべく数回で切ります。一度でバチン!と切ってしまうと、深爪になったり、爪にひびが入って縦に割れてしまう原因にも。

爪の端から……

少しずつ切り進める感じで……

最後まで爪から離さず切ります。

切った爪です。こんな風に繋がらずに、途中で切れてしまっても大丈夫。「少しずつ切る」ことが大事。

3. 爪やすりを使ってみましょう。

【爪やすりの選び方】

爪やすりにはガラス製やステンレス製など様々ありますが、ガラス製の爪やすりがおすすめ。ガラス製の良さは、爪はしっかり削れるけれど、皮膚は削れにくいところです。

足の爪は伸びるスピードが遅いため、爪切りで形を整えた後は、週に一度くらい爪やすりで削って長さをキープするだけでも十分です。

今回使ったガラス製の爪やすり。片面だけザラザラしています。

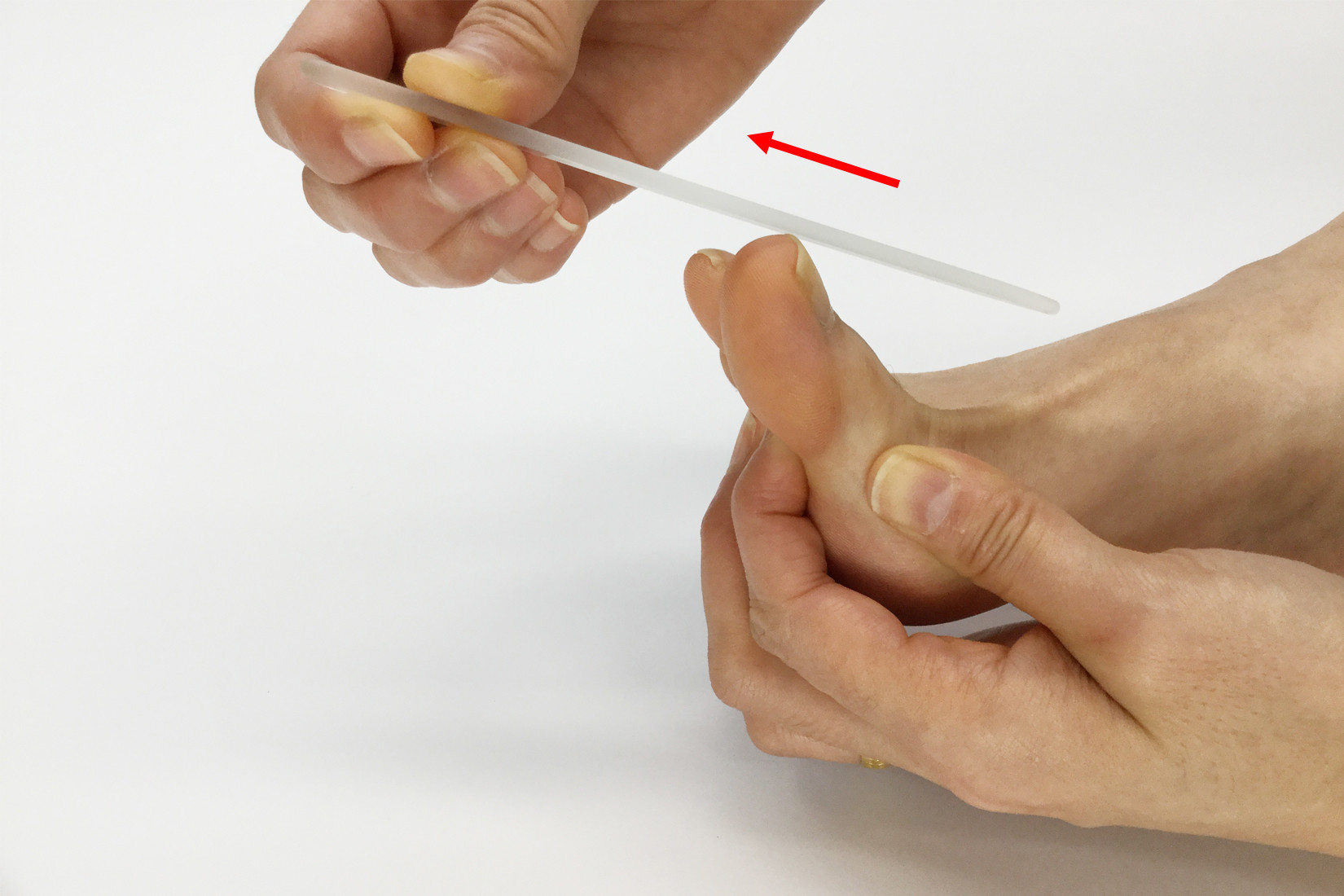

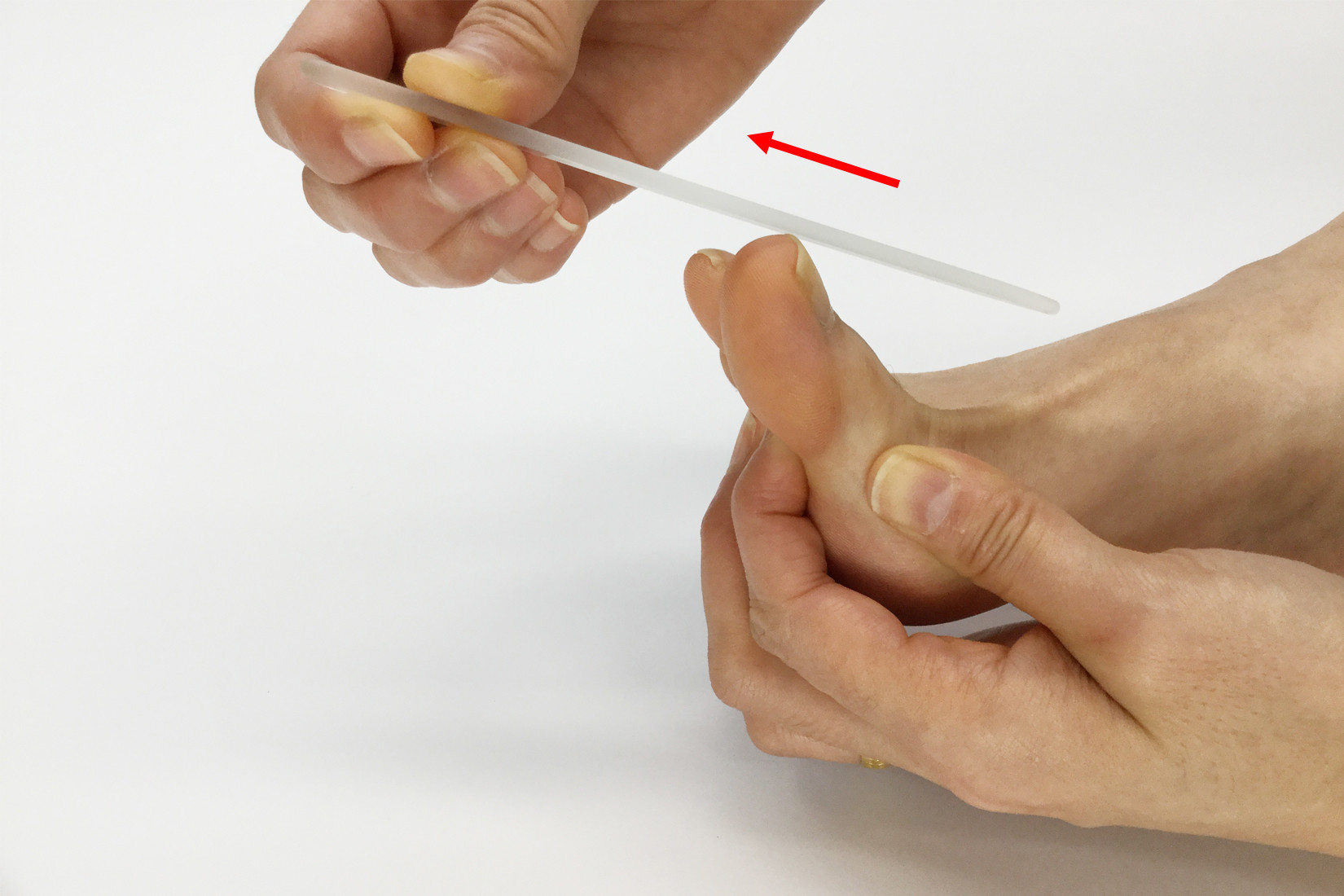

【爪やすりの使い方】

爪やすりを長く使えるように根本を持って、爪の端から中心に向かって一定方向に削ります。片側が終わったら反対の端からも同じように。

※往復でゴシゴシかけるのはNGです。

爪やすりの先端から根本まで使って巻き込むイメージで一定方向に5回くらい削る。

反対は、爪やすりの根本から先端に向かって滑らすように一定方向に5回くらい削る。

仕上げにやすりを縦方向に使い、面取りするように滑らかに整えて完成です。

この時も下から上へ一定方向に削ります。

なお、使い終わった爪やすりはその都度ハンドソープで洗ってしっかり乾燥させましょう。雑菌をしっかり洗い流していれば、家族で同じやすりを共有しても、衛生的には問題ありません。(爪切りも同様です。)

爪やすりは消耗品です。削るのに力が必要になってきた、きれいに削れなくなってきたと感じたら新しいものに買い替えましょう。

4. 足と足爪の洗い方・拭き方

水虫の原因となる強力な白癬菌(はくせんきん)が皮膚に付着しても、24時間以内に洗い流せば感染しないと言われています。特に足指の間、足指の裏側、そして爪の周りや爪の横の溝はしっかり洗えていないことが多く、この部分から雑菌に感染することがあるので1日に1度は丁寧に洗いましょう。

今回はフットバスを使い、二人一組でお互いの足を洗ってみました。フットバスを使って足を洗う時、お湯の温度はぬるめの36℃くらい、そして両足で5分以内を目安に。温度・時間ともにこれ以上になると皮膚の乾燥につながります。

他の人の足を洗う場合は、片手はかかとを支えるようにすると安定しますよ。

洗い終わったら新しいお湯で泡をしっかり洗い流し、タオルで包んで押さえます。拭くというより水分をタオルに吸わせるイメージです。ゴシゴシこすると表皮が剥けてしまうのでご注意を。足指も1本ずつ、指の間も押さえるようにしてしっかりと水気を拭き取りましょう。

やさしく、しかし、水滴が残らないように拭き取ります。

5.足も爪も、しっかり保湿を。

最後は保湿クリームでしっかりスキンケアしましょう。

そして、皮膚だけでなく爪も乾燥するので、爪にも爪周りにもクリームを延ばします。ただし、足指の間や指の裏は湿りやすく、雑菌に感染しやすいため塗りません。

爪のケアをすることで、爪に栄養を運ぶ爪母(そうぼ。爪の付け根あたり)の刺激にもなり、健康な爪が生えてくる助けになります。

歩くために爪は必須です。今日から爪のケアも忘れずに。

以上、全3回の健康講演会のレポートでした。

来年も、この3回をワンクールとして、足まわりの新しい内容も追加しつつ、続けていく予定です。

ケアソクの坪谷と亀山ペア。なかなかない画です。笑 足をさわってもらうのはちょっと恥ずかしいものですが、より気持ちが近づく感じがしますよ。まさに“タッチセラピー”ですね。

2019年11月27日

加茂市健康講演会 第3回「足のケアを実践」(実技講習会)

講演者:

山下 和彦氏(工学博士)

了徳寺大学 教養部 教授

たかせクリニック 地域医療研究部 部長

専門分野/生体医工学、高齢者福祉工学、発達工学、医療情報学

白倉 重樹氏(工学博士MBA)

一般社団法人ライフロングウォーキング推進機構 代表理事

株式会社Plugnauts 代表取締役

専門分野/無機材料工学、繊維材料工学、マーケティング、企業経営学

「足のちえぶくろ」でも正しい爪の切り方を紹介しています。こちらもどうぞ。

→参照記事: 巻き爪の予防にも! 正しい爪の切り方講座。

編集スタッフ:高木