かかとの乾燥を防ぐには?4つの予防法と注意点

かかとが乾燥でガサガサになって、サンダルやミュールを履くのが恥ずかしいと思ったことはありませんか。かかとは体の中でも乾燥しやすい部位ですが、しっかりと乾燥対策を行えば、やわらかいかかとを目指すのは難しくありません。

そこで今回の記事では、かかとの乾燥の原因と症状を詳しく解説し、乾燥を防ぐ方法を紹介します。正しい予防法を知って、きれいなかかとを目指しましょう。

かかとが乾燥する原因と症状

ストッキングを履くたびに、かかとの硬い角質が引っかかってストレスに思うことがあるかもしれません。そもそも、かかとはなぜ乾燥してしまうのでしょうか。ここでは、かかとが乾燥する原因と、乾燥したときに見られる症状を詳しく解説していきます。

原因

かかとが乾燥してしまうのには、かかとそのものの特徴が関係しています。

人の皮膚は、皮脂腺から出る皮脂が皮脂膜を作ることで水分を保ち、肌の潤いを保っています。しかし、かかとには皮脂腺がないため、そもそも乾燥しやすい部位なのです。

また、足の裏は体の末端にあり冷えやすいことも乾燥と関係しています。足が冷えると血行不良により栄養が行き届きにくいことも、かかとの角質が硬くなる原因と考えられます。

特に、冬場は空気が乾燥しているうえに、床暖房、ホットカーペット、こたつなどの暖房器具を使用するため、さらにかかとが乾燥しやすい状態となってしまいます。

加えて、かかとに荷重がかかりやすい人は、ガサガサのかかとになりやすいため注意が必要です。長い時間かかとに負荷がかかると、かかとを守るために皮膚が分厚くなってしまう(肥厚)からです。

症状

かかとの乾燥をそのままにしておくと、溜まった角質がもろくなり、亀裂が入ってしまうことがあります。症状が進むと、裂けた部分が深くなり、ひび割れて出血することもあるでしょう。

角質にホコリや汗が溜まると雑菌の温床となり、臭いが出てしまうこともあります。さらに、かかとのひび割れを放置していると、痛みをかばって歩き方が不自然になり、足裏の1か所に荷重が偏ることで、タコ・魚の目の原因となることも珍しくありません。

かかとの乾燥は、ひび割れなどひどい症状を引き起こす前に、定期的にケアしていくことが大切です。

乾燥ではなくかかと水虫の可能性も

かかとが乾燥している状態が長続きする場合は、水虫になっている可能性もあります。水虫は、足指の股の皮膚がジュクジュクして赤みやかゆみを伴う趾間(しかん)型がよく知られていますが、他にも、小さな水泡ができる小水疱(しょうすいほう)型、足の裏やかかとにできる角質増殖型というのがあります。

この、角質増殖型の水虫は、乾燥やあかぎれとの区別が難しく、なかなか症状が治らないと思ったら水虫だったということも珍しくありません。

水虫は、家族に感染してしまうこともあるため注意が必要です。「もしかして水虫かも?」と思ったときには、早めに皮膚科を受診しましょう。

かかとの乾燥を防ぐには!4つの予防法

かかとがガサガサになってしまうと、靴下を履くなどの何気ない日常の動作でもストレスを感じます。ひどくなる前に、乾燥を予防したいものです。ここでは、かかとの乾燥を防ぐ以下4つの予防法を紹介していきます。

- 入浴や足湯で温める

- 保湿する

- 履いている靴下を見直す

- 足部のストレッチをする

入浴や足湯で温める

かかとの乾燥を予防するには、入浴や足湯で足をあたためましょう。40℃くらいの熱すぎないお湯での全身浴、もしくは足湯がおすすめです。入浴の時間は10分~15分ほど時間をかけて、ゆっくりと浸かりましょう。

お風呂に入ると、硬くなった角質が柔らかくなります。かかとを温めながら、角質が硬くて気になる部分をマッサージしてもよいでしょう。入浴して血行がよくなると、肌のターンオーバーの乱れを改善することにもつながります。

なお、入浴や足湯で角質を柔らかくしてから足を洗うとより効果的です。かかとを洗うときには、石鹸をよく泡立てて、肌を刺激しないようにやさしく洗いましょう。

保湿する

かかとの乾燥を予防するには、保湿が欠かせません。前述した通り、かかとには肌のうるおいを保護する皮脂腺がないため、保湿して水分を保つことが大切です。

かかとの集中保湿ケアには、専用の靴下を活用してみてはいかがでしょうか。かかとの部分に保湿シートが内蔵されていて、乾燥対策に役立つ靴下です。普段の靴下のインナーとして履けるかかとの部分だけの商品もあります。

かかとの角質ケア用の靴下は、履くだけで簡単に取り入れられて、保湿クリームを塗る必要もありません。ケアをする時間が取れない、ケアが面倒という人にもおすすめです。

履いている靴下を見直す

かかとの乾燥を予防するには、日中履いている靴下を見直してみるのもひとつです。靴下は一日の中で最もかかとに触れる時間が長いといえます。

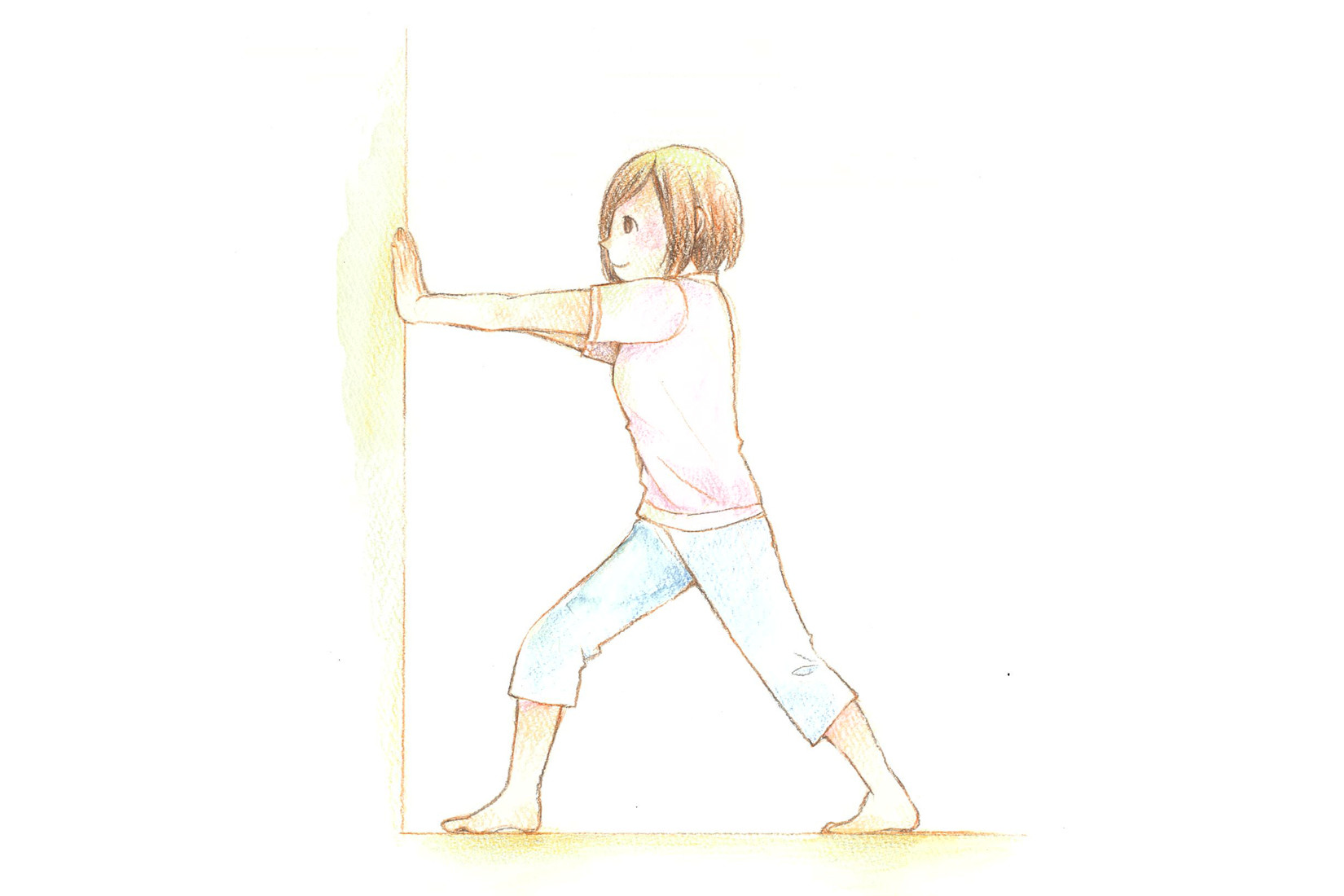

かかとがガサガサになってしまうのには、かかとに荷重が過度にかかることも関係しています。かかとは歩行時の衝撃を受けやすい場所です。そこに、足指が床につかない「浮き指」などが原因で後傾姿勢になりかかとに荷重がかかり過ぎると、防御反応でさらに角質が厚くなるため、乾燥しやすくなってしまいます。

そこで、かかと部分にクッション性があり、荷重を分散する足アーチを整える機能を持つ靴下が役に立ちます。

足部のストレッチをする

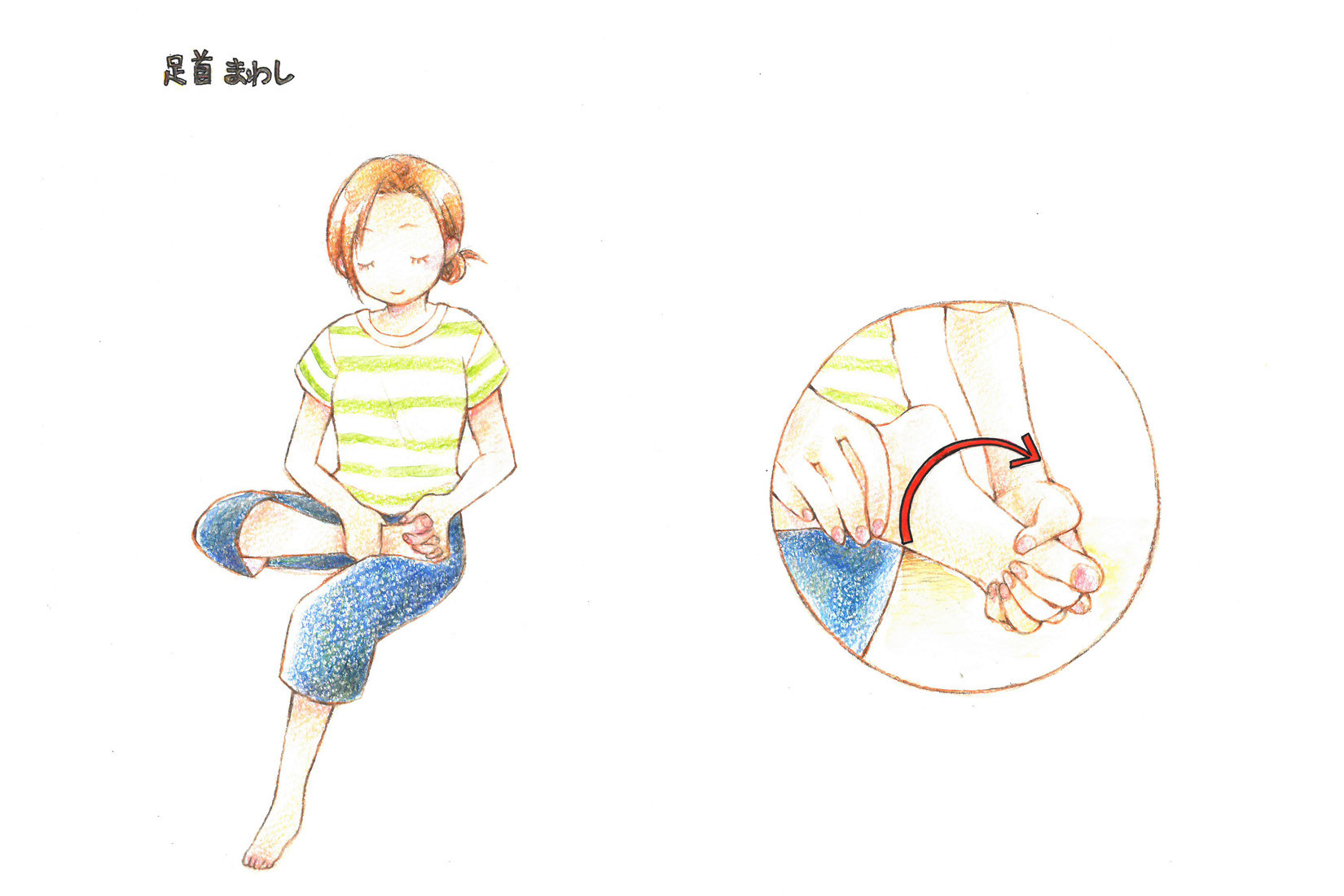

かかとの乾燥を予防するには、足部のストレッチをして血液循環を促しましょう。足部の血行が促されると、肌のターンオーバーの乱れを改善することにつながります。ここでは、足部のストレッチとして、足首まわしを紹介します。

【足首まわし】

- リラックスして椅子に座る

- 右足を左足の太ももあたりに乗せる

- 右手で右足首をしっかりとつかんで支え、左手の指を右足の指の間にしっかり奥まで入れる

- そのまま、足首から大きく20回まわす。反対まわりも20回

- 右足が終わったら左足も同様に行う

足指が固くなっている場合、最初は手の指を入れるのも難しいかもしれません。続けるうちに慣れてきますので、無理のない範囲で続けてみましょう。

このとき、自分の足指がどのくらい開くかもわかるでしょう。開きにくい足指は、普段使っていない可能性があります。足指を使って歩いたり立ったりすることは、足のアーチ形状を保つためにも大切です。自分の足の状態をよく知り、足の健康を保ちましょう。

かかとが乾燥したときの注意点

かかとの角質が硬くなってしまったときの足のお手入れでは、何に気をつければよいのでしょうか。ここでは、かかとケアの注意点を見ていきましょう。

角質を削りすぎない

かかとが乾燥しているときには、角質を削りすぎないようにすることが大切です。ドラッグストアなどでは、「かかとのセルフケア用」としてやすりや軽石などが販売されています。

しかし、硬くなった角質を毎日削ったりゴシゴシと強い力で削ったりするのはNGです。セルフケアで削り過ぎてしまうと、皮膚のトラブルや、かえって皮膚のバリア機能が低下し乾燥を促してしまいます。角質を削ると一時的に柔らかくなりますが、かかとに過度の負担がかかる歩き方を改善しない限り、皮膚の防御反応により徐々にまた硬い状態に戻ってしまうでしょう。

乾燥した状態で放置しない

かかとが乾燥したときには、適切なケアをしていくことをおすすめします。何の対策もしないままでいると、かかとの乾燥は進行していってしまうためです。

入浴などでお湯に浸かると角質は柔らかくなりますが、そのあと、しっかりと保湿しなければ、肌の水分は失われてしまいます。

かかとに荷重をかけすぎない

かかとが乾燥して角質が硬くなっているときには、かかとに荷重をかけすぎないように注意しましょう。

全体重を支えている足裏は、ただでさえ摩擦や衝撃、圧力などの刺激を受けやすい部位です。皮膚には外側から刺激を受けると、身を守るために角質を厚くする機能が備わっています。大きすぎる靴は、歩くときに前滑りを起こし、かかとの摩擦が大きくなってしまうため避けましょう。

かかとが固定されていないサンダルも足にとってはおすすめしませんが、サンダルで出かけて帰ったあとには、しっかりかかとをケアしましょう。

また、仕事で重い荷物を持つ方や、子育て中で子どもを抱っこする機会が多い方は、自分の体重以上に足に圧力がかかっています。かかとに厚みがある靴下や、靴底にクッション性のあるスニーカーを履いて、足裏への負担を軽減させましょう。

まとめ

かかとの乾燥は、放置せずに保湿ケアをしていくことが大切です。履くだけでかかとの保湿効果が期待できる靴下、ケアソク〈うるおす〉は、足の専門家が監修したフットヘルスウェアです。かかとの集中ケア専用の靴下を、ぜひ試してみてください。

また、足のアーチを支える5本指ソックス〈ととのえる〉は、足指を正常な位置にととのえ、足指で体重を支えやすくすることでかかと荷重を緩和させる効果が期待できます。

本記事で紹介したケア方法とともに、ケアソクの靴下もぜひ試してみてください。

●かかとのガサガサに、保湿クリーム不要の履くだけ簡単ケア

→ケアソク〈うるおす〉シリーズはこちら。

●足のアーチをサポートし、かかとのクッションが衝撃を吸収

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら