靴下と冷えの関係は?足をあたためる方法も紹介

「足がとても冷えてつらい!」「靴下を替えるといいって本当?」

いくらあたためても手足の冷えを感じる人は少なくありません。特に、冬は使い捨てカイロやあたためグッズが手放せないという人は多いでしょう。足の冷え対策に靴下は効果があるらしいというウワサ、気になっていませんか。

そこで今回の記事では、靴下と冷えの関係について解説していきます。また、足をあたためる方法を詳しく紹介しますので、是非参考にしてください。

足先が冷えるのはなぜ?靴下を選ぶ前の知識

なぜ、足先が冷えると感じるのでしょうか。足冷え対策に有効な靴下をみつけるためにも、冷えの原因をみていきましょう。足先の冷えの原因は、主に以下の4つが挙げられます。

- 筋力の低下

- 食生活の乱れ

- 自律神経の乱れ

- ファッションの影響

それぞれについて、詳しく解説していきます。

筋力の低下

足先が冷える理由の一つは、筋力の低下です。運動不足になると、筋肉の衰えは全身に現れますが、特に、ふくらはぎの筋肉が衰えると、足の冷えに影響を与えます。

ふくらはぎの筋肉は、心臓まで血液を押し戻すポンプのような役割を担い、第二の心臓とも呼ばれています。足部は、心臓から最も遠くにあることと重力の影響で、血液が滞りやすいと言えます。

ふくらはぎの筋力が低下すると、筋で押し戻す力が弱くなるため血流が滞りやすくなってしまいます。すると温かい血液が末端にまで行き渡らず血管が収縮してしまうため、足が冷えたと感じるようになってしまいます。

食生活の乱れ

足先の冷えを感じるのには、食生活の乱れが影響していることもあります。

不規則な生活が続いたり、ダイエットで食事制限をするなど、食生活の乱れが鉄分不足を招きます。

鉄分不足の状態が続くと、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの減少につながります。全身に酸素を運ぶヘモグロビンの量が減ると体内は酸欠状態に近づき、貧血になりやすくなるでしょう。

すると、体力不足や体の疲れ、手足の冷えを感じるようになってしまうのです。

自律神経の乱れ

自律神経の乱れも、足先の冷えの原因の一つとして考えられます。人の体は、自律神経によって体温調節をしているためです。

気温が低くなり寒さを感じると、自律神経から血管を縮める指令が出されます。そして、体内に流す血液の量を調整し、体の中の熱を外に逃がしにくくしています。

反対に、暑くて体温が上がりそうなときには、血管を広げてたくさんの血液を流すという指令が出ます。それにより皮膚の表面温度を上げて、熱を出したり汗をかいて熱を逃がしたりしているのです。

エアコンなどで季節に関係なく一定の温度が保たれた環境では、気温に対する感覚が鈍くなり、体温調節機能がうまく働かなくなってしまいます。夏でも足が冷えると感じるのは、この自律神経の乱れが関係していることもあります。

ファッションの影響

足の冷えには、着ている洋服もまた大きく影響します。肌の露出が多いスカートやショートパンツなどは、体の冷えを招く原因の一つとなります。

また、キツめの下着やタイトな服など、締め付けの強い服装を好んで着用していると、血流が悪くなり、足が冷えやすくなってしまいます。

そして、先が細すぎる靴やストッキングなど、足指が動かしにくい靴や靴下にも注意が必要です。足指を動かさないことで血流が滞りやすく、足冷えを招いてしまいます。

足の冷え対策法5つ!靴下は効果ある?

では、足の冷えを改善するのには、どのような方法があるのでしょうか。足の冷え対策としては、以下5つの方法があります。

- 運動する

- 食生活を見直す

- 湯船に浸かる

- 防寒グッズを身に着ける

- 足をあたためる靴下を履く

それぞれについて詳しく解説していきましょう。

運動する

足の冷えを改善するには、ウォーキングなどの運動がおすすめです。運動すると、全身の血の巡りがよくなります。また、筋力がつくことで、血行の改善効果が期待できます。

血行がよくなると、酸素と栄養分が全身に行き渡り、老廃物が体に溜まりにくくなります。新陳代謝が促進され、体温が高くなり基礎代謝が上がる効果も見込めます。

激しいスポーツでなくても、ウォーキングを習慣化したり、ストレッチをしたりするだけでもよいでしょう。ストレッチの方法は、記事の後半で詳しくお伝えします。

食生活を見直す

バランスのよい食事をしっかり摂ることも、足の冷え対策の一つです。冷水や氷の入ったジュースなど、冷たい飲み物は避け、常温よりもあたたかい飲み物を飲みましょう。

朝起きたときや食前に、白湯を飲むと内臓が活性化されて体が芯から温まります。また、三食決まった時間に食事をすると、自律神経のバランスが整いやすくなります。朝食を食べない食習慣の人でも、美味しいと感じる温度の白湯を飲むことから始めてみてください。

そして、朝食のメニューは、コーンフレークなど冷たいものよりも、味噌汁や温かいスープなどをおすすめします。生姜や根菜類などの、体を温める食材を積極的に摂るのもよいでしょう。

湯船に浸かる

足の冷えを改善するために、入浴時には湯船に浸かりましょう。40℃程度のぬるめのお風呂に10分〜15分ほどゆっくりと浸かり、全身を温めます。

なかなか入浴の時間が取れず、冬でもシャワーで済ませているという人もいるでしょう。しかし、湯船にゆっくりと浸かることで血流が促され、代謝アップへとつながります。

また、全身浴は血行が良くなるだけでなくリラックス効果も得られます。就寝の1〜2時間前には入浴しましょう。

防寒グッズを身に着ける

冷え性を改善するには、自身の生活に合った防寒グッズを活用しましょう。手袋・腹巻き・ネックウォーマー・ブランケットなどで、体の冷えやすいと感じる箇所を温めましょう。

夏でも冷房が効きすぎて冷えを感じるときには、ストールやブランケットで首やお腹、足首をカバーします。

また、タイトで体を締め付ける衣類も冷えに関係します。ガードルやタイトなジーンズなどよりは、ゆるめの衣類を身に着けることで、手足の末端まで血流が巡りやすくなります。

足をあたためる靴下を履く

足の冷え対策には、足をあたためる靴下を履くのもおすすめです。お湯に浸かり、体があたたまった入浴後には、保温力の高い靴下を履きましょう。

冷え取りに向く靴下について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:冷え取り靴下ってどんなもの?選び方のポイントを解説

冷えた足をポカポカに!靴下を履く前のストレッチとマッサージ

冷えた足を温めるには、ストレッチやマッサージがおすすめです。体の最も下の部分にあるため、重力の影響を受けやすい部位です。冷えた足を、ストレッチやマッサージでポカポカに温めて、冷えにくい体質を目指しましょう。

- ふくらはぎのストレッチ

- 足指のマッサージ

一つずつ、見ていきましょう。

ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎのストレッチをして固くなった筋肉がほぐされると、血行がよくなり冷え性改善の効果が期待できます。むくみの改善にもつながりますよ。

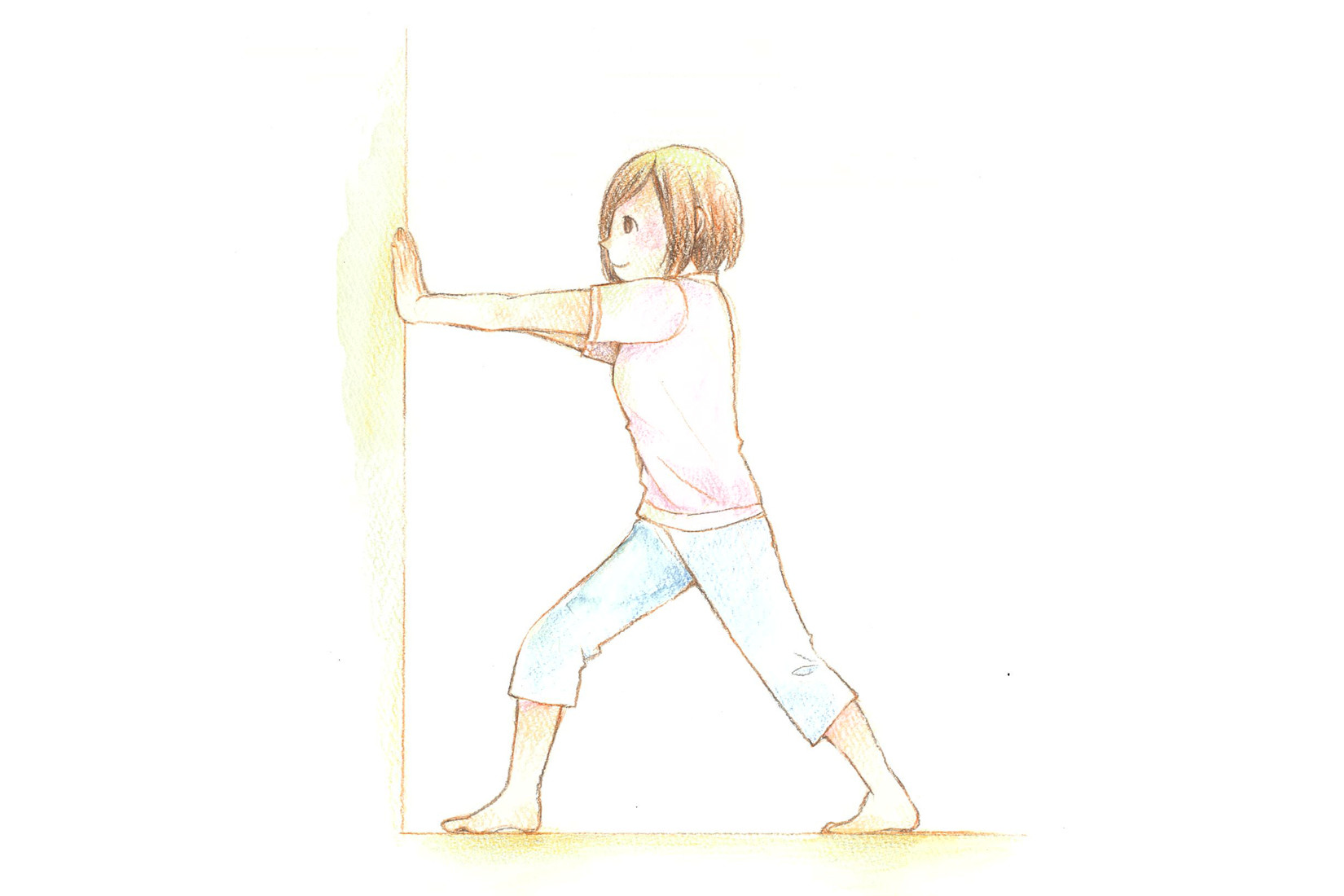

【ふくらはぎのストレッチ】

- 両足を肩幅に広げて、壁に手をつくか、テーブルや椅子に手を掛ける

- 片足を一歩後ろに引き、もう一方の足の膝を曲げる

- ゆっくりと後ろの足のかかとを床につけ、ふくらはぎを伸ばす

- 20秒〜30秒間、キープする

片足3セットずつ行いましょう。気持ちよさを感じる程度に、ゆっくりと伸ばしましょう。ストレッチを行うタイミングは、お風呂上がりや就寝前がおすすめです。寝る前のストレッチは、血行がよくなり体温が上がるため、ぐっすりと眠ることができます。

また、ストレッチをしてから寝るまで時間が空くときには、温まった足を保温するために靴下を履きましょう。

足指のストレッチとマッサージ

足の冷え対策には、足首や足部のストレッチやマッサージがおすすめです。足部の血流を良くすると、全身の血行もよくなります。ここでは、足部のストレッチと骨間筋のマッサージ、足首回しを紹介します。

【足部のストレッチ】

- 椅子に座り、片足を反対の足の太ももの上に置く

- 片手で足首を掴み、もう一方の手で足指を掴む

- 親指から小指まで、足指を一本ずつやさしく左右に回す

- 片足が終わったらもう一方の足も行う

足指が動かしにくい指は、普段あまり使えていない可能性があります。意識して、次のマッサージを行ってみましょう。

【骨間筋(こっかんきん)のマッサージ】

- 椅子に座り、片足を座面に乗せて膝を立てる

- 両手の親指を親指と人差し指の間の上に重ねて、円を描くようにゆっくり回す

- 親指と人差し指の間、人差し指と中指の間……と、1箇所ずつ行っていく

- 片足が終わったらもう一方の足も行う

骨間筋のマッサージは、足のむくみ改善にも役立ちます。骨間筋とは、足の甲にあり、足の横アーチを作る筋肉です。指の付け根あたりから足首の方へと伸びる骨と骨の間にあります。

ポイントは、ゆっくりとやさしく行うこと。血行がよくなっているお風呂上がりに行うとよいでしょう。

関連記事:足の疲れを5分でリセット! フットケアの専門家直伝「足部ストレッチ」

【足首回し】

- 椅子に座り片足を太ももの上に乗せる

- 右手と左足で握手をするように掴む

- 足首を大きく20回まわしたあと、反対に20回まわす

- 反対の足も同様に行う

まとめ

足先の冷えを改善するためには、一番は、肌の露出が多い洋服を避けることです。併せて運動や食生活の見直しなどを行ってみましょう。入浴後や就寝前には、足の血流を促すマッサージやストレッチをするのも効果的です。本記事を参考に、足をあたためる日常生活の工夫を取り入れるとともに、靴下を替えてみるのもひとつです。

ケアソク〈あたためる〉は、履くだけで足の冷えの緩和が期待できる靴下です。循環障害の臨床20年超の医師が監修した科学的エビデンスのある靴下を、是非試してみてください。

ツライ冷えに湯あがりのあたたかさをキープ

→ケアソク〈あたためる〉シリーズはこちら。

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠