足の裏の骨に違和感がある時の原因と対策は?トラブル予防法も紹介

「足の裏の骨に違和感を感じる」「原因は?改善方法はある?」

そんな悩みはありませんか?足の裏の骨に違和感があると、歩くたびに痛みを感じて日常生活に支障が出てしまいます。歩けないほど痛くなる前に、原因を知って予防したいものです。

そこで今回は、足の裏に違和感が出る部位ごとに考えられる原因と、足裏のトラブルの改善方法を紹介します。

しかし、あくまでもこの記事で紹介するのは、傾向から考えられる疾患です。自分の状況を正しく知りたいときや、痛みが激しい場合は整形外科などの専門医を受診してください。

足の裏のかかとの骨に違和感がある時は足底筋膜炎・踵骨棘の可能性も

足の裏のかかとあたりの骨に違和感があるときには、足底筋膜炎になっている可能性があります。足底筋膜炎はどんな症状で、どのように対策すべきなのでしょうか。

足底筋膜炎(そくていきんまくえん)とは

足底筋膜炎とは、「足底腱膜(筋膜)」が炎症を起こした状態です。足の裏には、足底腱膜という繊維状の丈夫な腱(けん)が膜のように広がっています。かかとの後ろから足の指の根元までつながり、走る・歩くという動作に深く関わっています。

足底筋膜炎になると、以下のような症状が表れます。

- 足の裏を押すと痛みを感じる

- 朝起きて最初に足をついたときに痛みを感じる

- いきなり歩き出すと足の裏が痛みを感じる

何らかの原因で足底腱膜に大きな負担がかかると、炎症を起こして足底腱膜の付け根であるかかとあたりが痛みます。かかとのやや内側や足の裏の真ん中、土踏まずに痛みが出ることもあるでしょう。

関連記事:足底筋膜炎の原因と改善方法は?靴下選びに役立つ知識も公開

踵骨棘(しょうこつきょく)とは

足底腱膜の炎症が進むと、踵骨付着部に骨棘(こつきょく)といって棘(とげ)のような骨ができてしまうことがあります。踵骨棘は、足底腱膜炎の症状の一つです。

踵骨棘ができると、歩行時や立つとき、体重がかかると痛みを伴うことがあるでしょう。

足底筋膜炎・踵骨棘の原因と改善方法

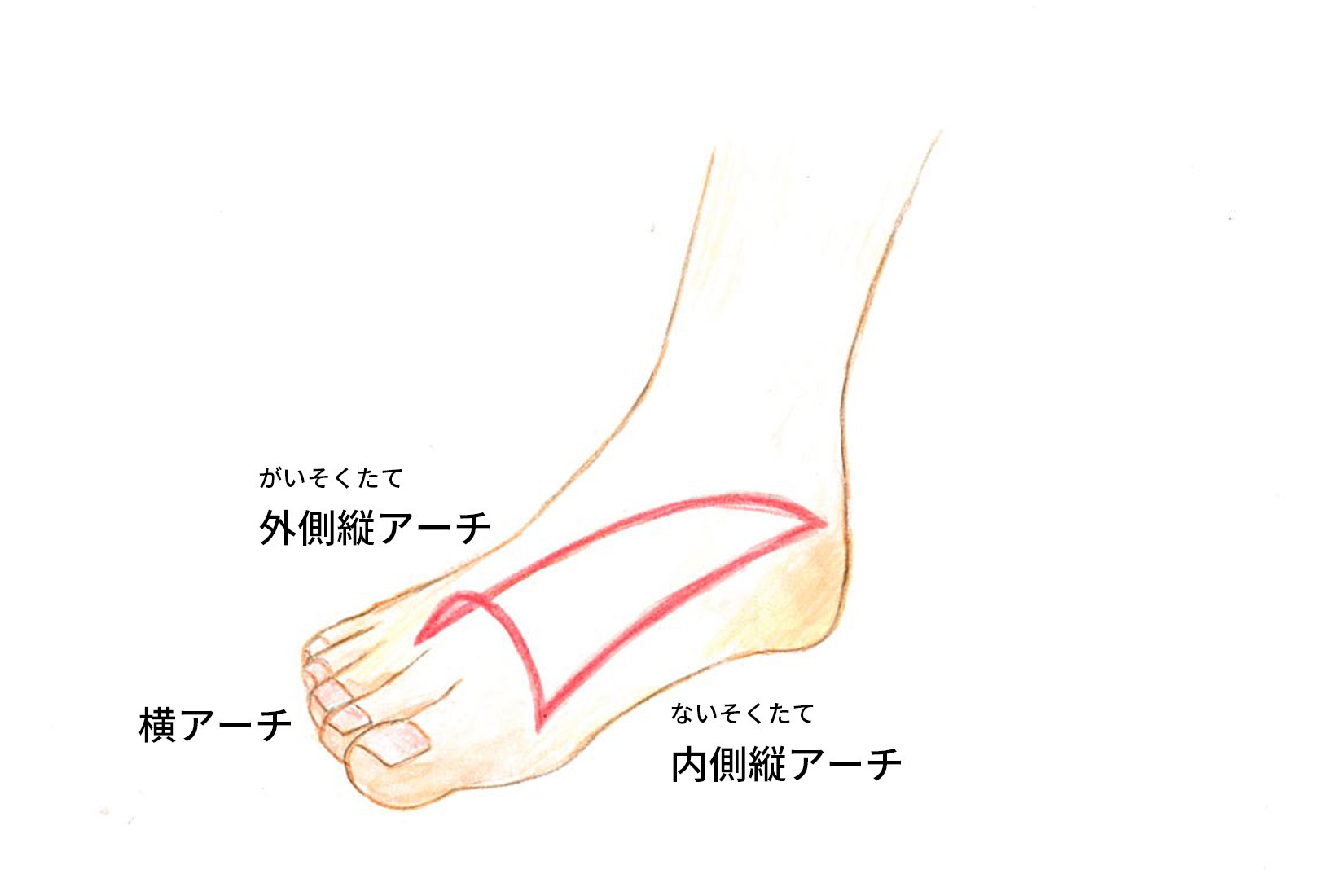

足底筋膜炎と踵骨棘の原因は、ヒールの高すぎる靴など足にあわない靴を履いたり、長時間の立ち仕事、運動・スポーツなどで足裏の筋肉を使いすぎることです。そうすると足のアーチが下がり足底筋膜が過度に伸長してしまいます。そのため、扁平足のほか、筋が常に緊張状態になるハイアーチの人も足底筋膜炎になりやすいと言えます。

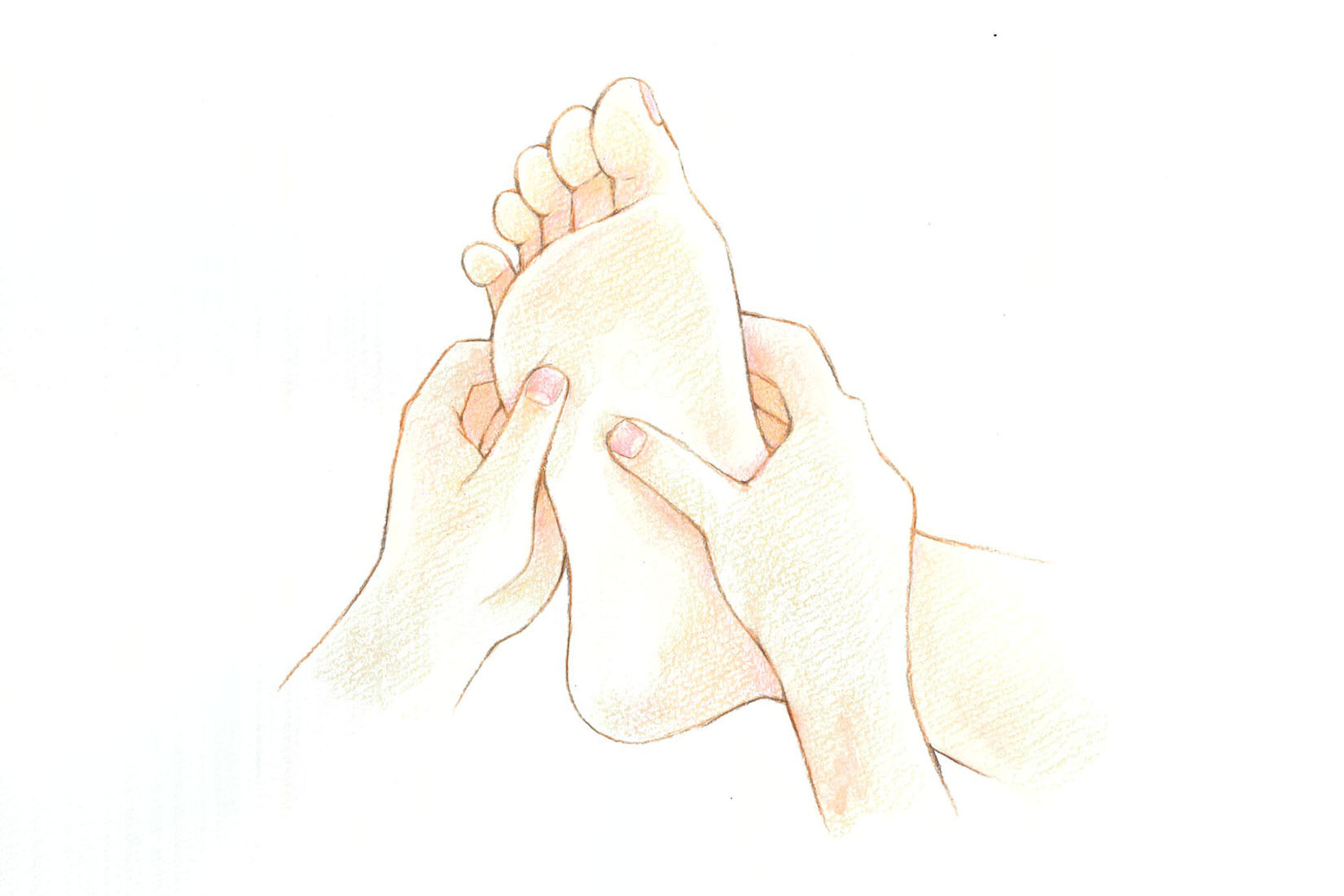

痛みがある場合、医療機関では湿布や痛み止めなどを使う保存療法が行われます。症状がおさまってきたらアキレス腱を伸ばすストレッチやマッサージをしてもよいでしょう。アキレス腱は踵骨を介して足底筋膜に繋がっているため、ストレッチは効果的です。

また、インソールでアーチを支えると足底筋膜がゆるみ、足裏の負担を軽減できます。

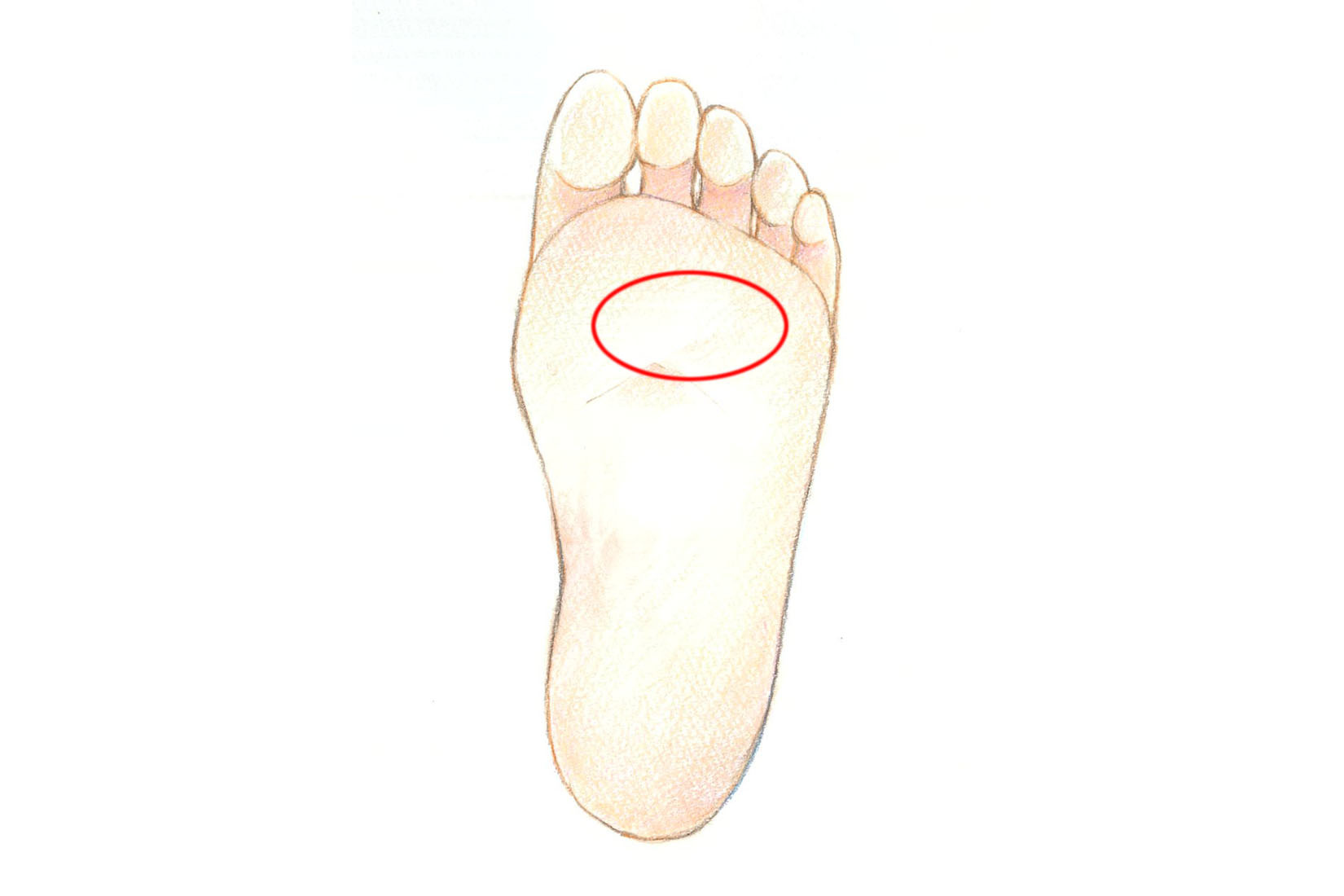

足の裏の前足部に違和感がある時は中足骨骨頭痛の可能性も

中足骨骨頭痛(ちゅうそっこつこっとうつう)とは

中足骨骨頭痛とは、足裏側の人差し指から薬指の付け根に痛みが出る症状です。中足骨骨頭とは足指の付け根の部位を指します。

中足骨骨頭痛で足の痛みを感じる人の多くは、足が「開張足」の状態です。開張足とは、足の横アーチがつぶれている足の形のことです。

ヒールの高すぎる靴や靴底が薄い靴の着用、足の筋力低下や運動・スポーツによるオーバーユースなどが原因です。

中足骨骨頭痛の改善方法

中足骨骨頭痛で悩む方は、インソールを使用するのも一つの方法です。インソールは、足裏から横アーチを支えるのに役立ちます。

また、足にあう靴にかえたり、正しい歩行を意識してみましょう。

関連記事:中足骨骨頭痛で足裏が痛む!靴下の選び方と改善方法を解説

足の裏の骨のトラブルを予防する方法

ここでは、足裏のトレーニング法やストレッチ法とともに、日常で取り入れやすい予防法を解説します。しかし、痛みがある場合は無理に行わないようにしてください。

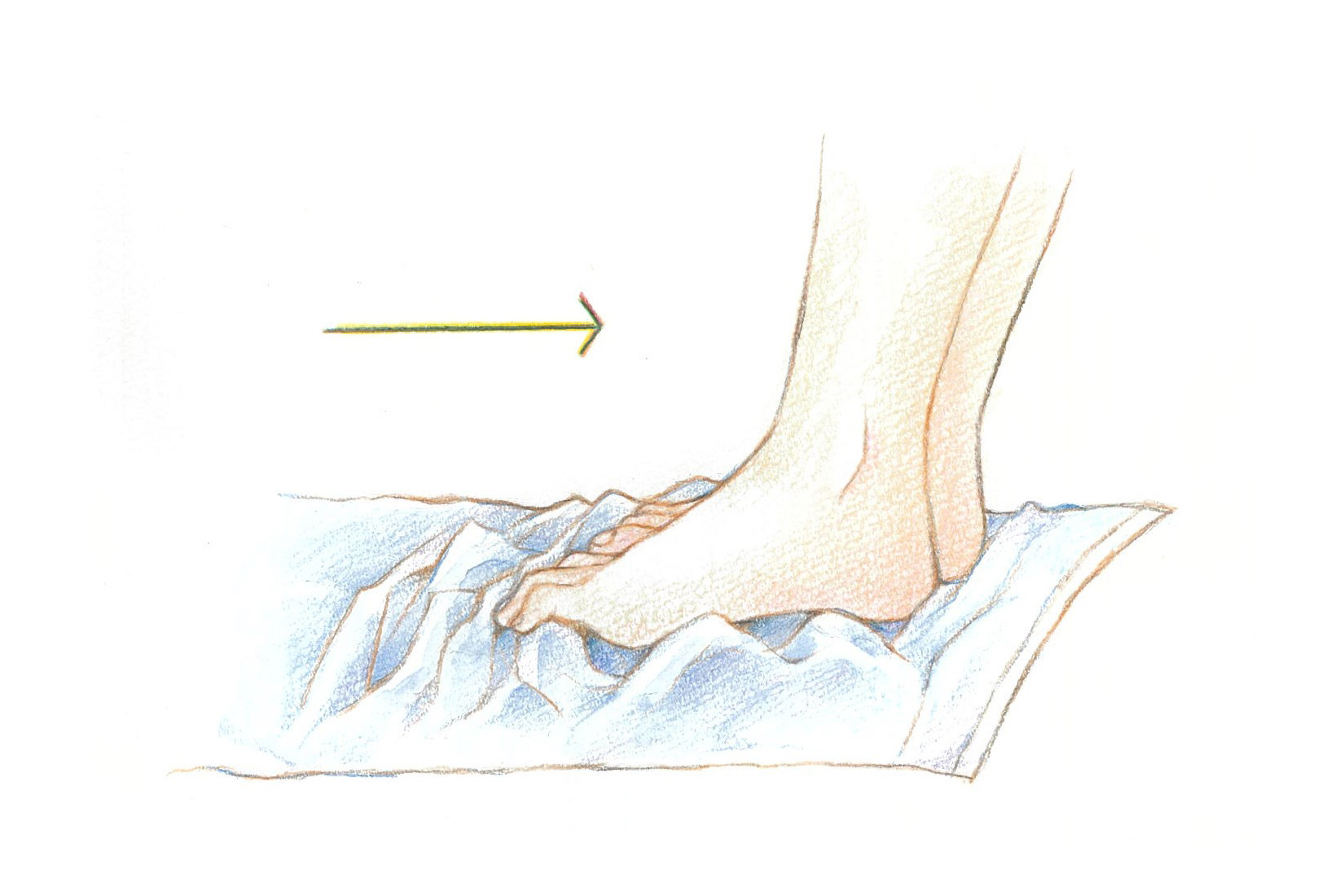

足裏の筋力を鍛えるトレーニング

足裏の筋力は、立ったり歩いたりする動作はもちろん、バランスを崩したときに踏ん張りを利かせたり、姿勢を立て直したりするときに力を発揮します。

足裏の筋力を鍛えることで、足底腱膜や靭帯の負荷を減らすことができると考えられています。足裏の筋力アップに有効な、タオルギャザーというトレーニングを紹介します。

●タオルギャザートレーニング

- 床にタオルを置いて椅子に座る

- タオルの上に足を乗せる

- 足の指でタオルをたぐりよせるように手前に引く

- 両足、10回ずつ繰り返し行う

このとき、かかとでタオルを押さえ、固定しておきましょう。

足の筋肉の柔軟性を保つストレッチ

足の筋肉の柔軟性を保つと、足裏のトラブルを防ぐ効果が期待できます。特に、運動前後にストレッチをして筋肉をほぐしておくと、筋肉の疲労が蓄積しにくくなるでしょう。ここでは、以下のストレッチ法を紹介します。

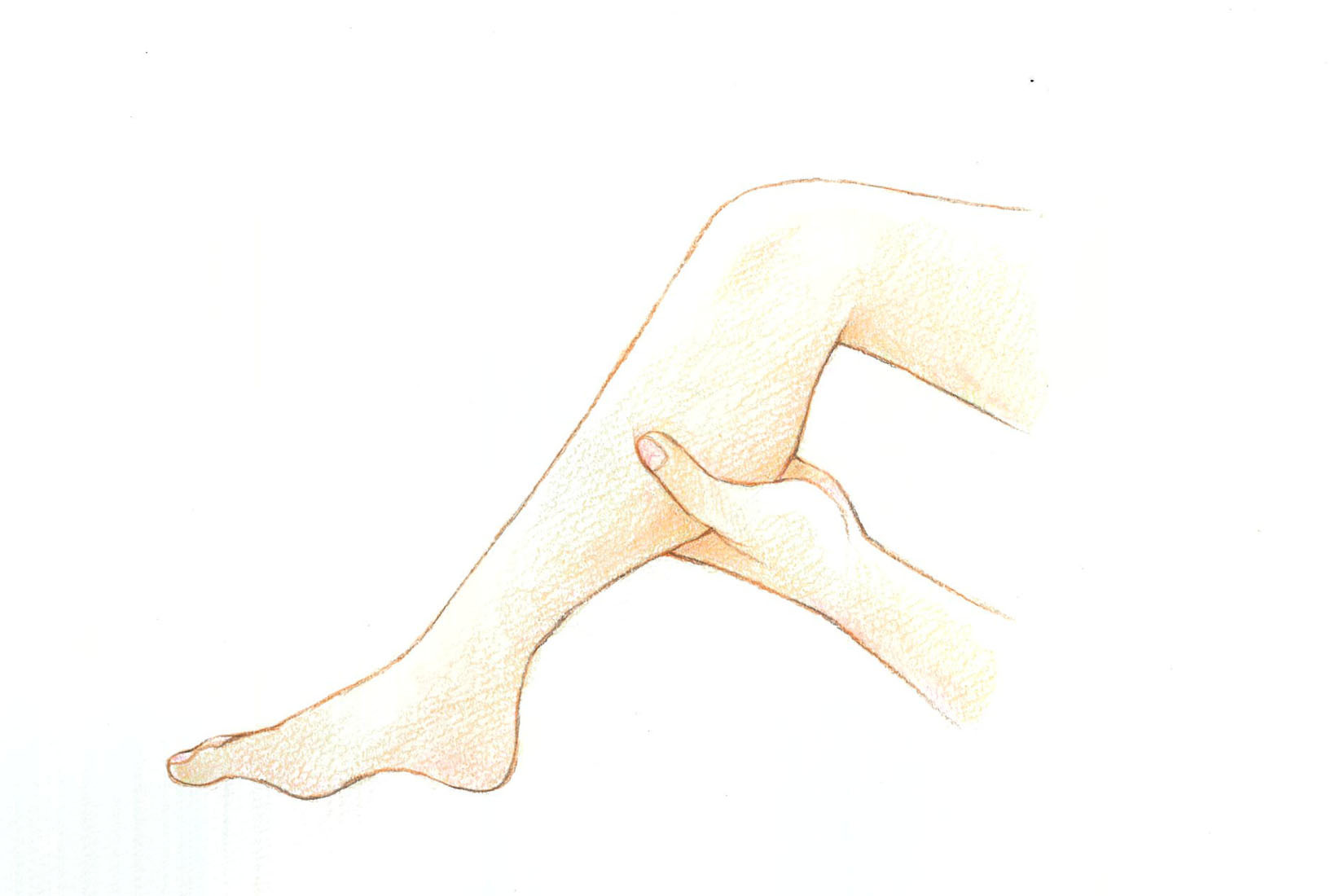

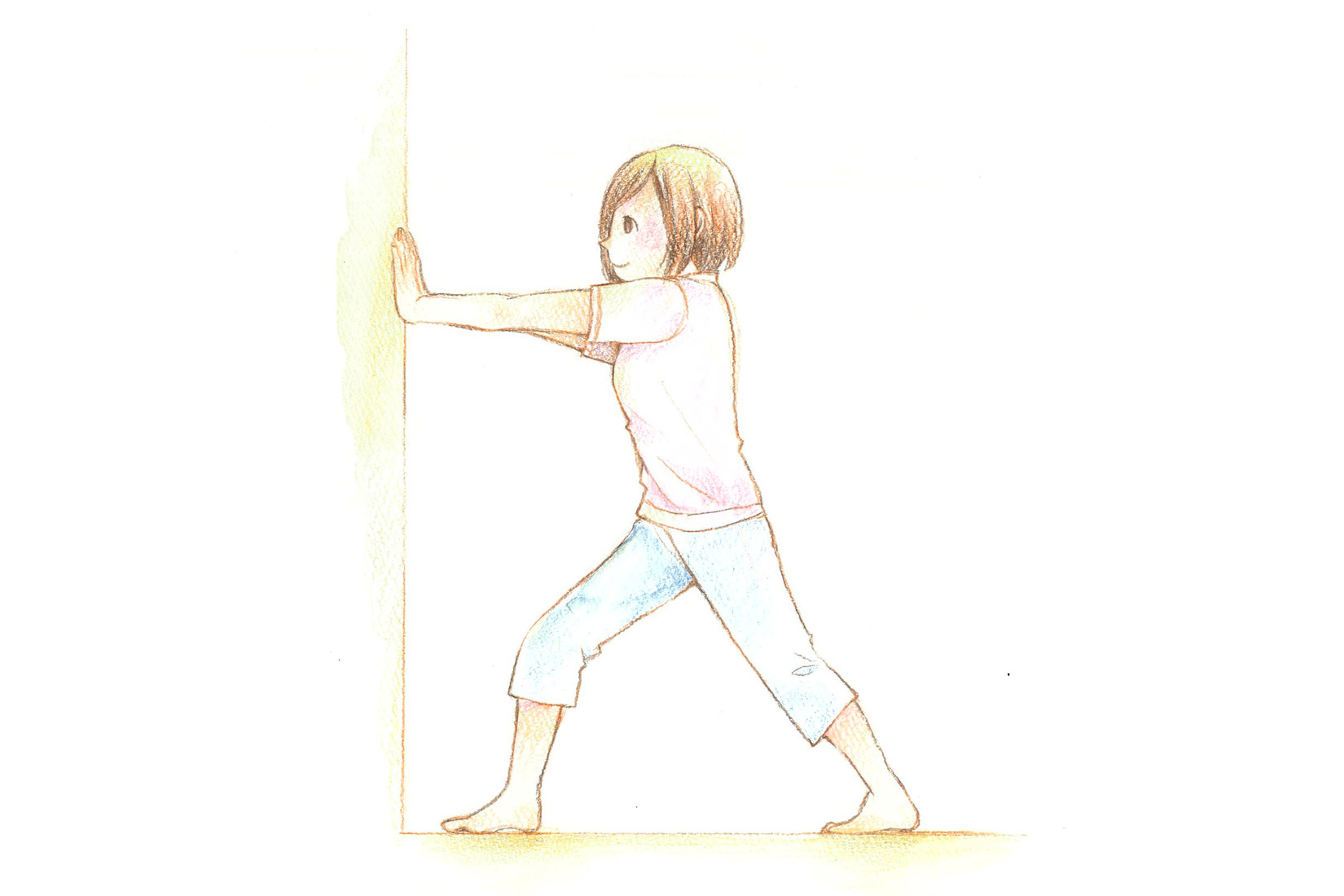

●ふくらはぎのストレッチ

- テーブルや椅子に手を掛け、足を肩幅に広げて立つ

- 一方の足を一歩後ろに下げ、壁側の足の膝を曲げる

- 後ろ足のふくらはぎに力をかけ、ゆっくりと伸ばす

20秒〜30秒間、伸ばした状態をキープします。

五本指靴下を履く

足裏のトラブル予防には、五本指靴下がおすすめです。五本指靴下を履くと、足指が一本ずつ動かしやすくなります。足指が自由に動かせると地面を掴みやすくなり、踏ん張るときにも足裏に力が入りやすくなるためです。

また、足のアーチをサポートする靴下を選ぶと、アーチが崩れた扁平足などの人も、痛みや疲れが緩和されることが期待できます。加えて、足の筋肉に伝わる衝撃を緩和するために、かかとにクッション性のある靴下を選ぶとよいでしょう。

まとめ

足の裏の骨に違和感を覚えるときは、痛む箇所によって、足底筋膜炎・踵骨棘、中足骨骨頭痛などになっている可能性が考えられます。痛みを感じるときは、かかりつけ医や整形外科など、専門の医療機関を受診しましょう。

足裏のトラブルの原因には、足の筋力低下が考えられます。トラブルの予防や再発防止には、足裏のトレーニングやストレッチがおすすめ。足裏の筋肉の柔軟性が高まり、痛みが緩和される効果が期待できます。

また、足のアーチを補助する五本指靴下もおすすめです。崩れたアーチをサポートし、衝撃を吸収することで、疲れを軽減させる効果が期待できます。

足の健康を保つために、足の専門家と共同開発し科学的なエビデンスのある 機能性靴下〈ケアソク〉をぜひお試しください。

●足のアーチをサポートし、かかとのクッションが衝撃を吸収

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら