足の裏がつる原因は?つったときの対処法と予防法も解説

足の裏がピーンと張ったような激痛が走り、動けなくなった経験はありませんか。「足の裏がつりやすいのはなぜ?」「足の裏に、トラブルが潜んでいるのでは」と疑問に思うこともあるでしょう。

そこで今回は、足の専門家が足の裏がつる原因と、つったときの対処法を詳しく解説していきます。あわせて、足がつりにくくなる予防法も紹介しますので、参考にしてください。

足の裏がつる原因は?

そもそも足の裏がつるのはなぜでしょうか。足の裏がつる原因には、以下の3つが考えられます。

- 筋肉への過度な負担

- 足の冷え

- ミネラル不足

それぞれの原因を、詳しく見ていきましょう。

筋肉への過度な負担

足の裏がつる原因の1つ目は、筋肉への過度な負担です。長時間の運動で疲れているときや、運動前のウォーミングアップが不十分であったときに、足の裏がつることがあります。また、体力が低下しているときや運動不足になっているときも、足がつりやすくなるため注意が必要です。

特に、年齢が上がると運動不足になる人が多く、足の筋肉の柔軟性が落ちてしまいます。足を伸ばしただけで足の裏がつってしまうことも少なくありません。ストレッチなどをして、筋肉を柔らかくしておくことが大切です。

足の冷え

足の裏がつる原因の2つ目は、足の冷えです。ふくらはぎや足が冷えて筋肉が収縮すると、血行が悪化して、筋肉の制御機能が乱れやすくなってしまいます。そのため、冬、寝る間に足がつるのは、体の冷えが原因だと言われています。

一方で、夏に冷房をつけたまま寝るのも注意が必要です。体が冷えやすいと感じる人は、寝る前に体を温めて、筋肉を緩めてから休みましょう。

ミネラル不足

足の裏がつる原因の3つ目は、ミネラル不足です。ミネラルとは、私たちの体に存在するナトリウム・カリウム・マグネシウム・カルシウムなどの栄養素です。

ミネラルは筋肉や神経に欠かせない栄養素で、不足すると筋肉の働きに悪影響を与えてしまいます。ミネラル不足にならないよう、栄養バランスを考慮して、食事を摂ることをおすすめします。

足の裏がつる原因は足裏トラブルの可能性も

足の裏がつるのには、扁平足や足底筋膜炎などのトラブルを抱えているケースも考えられます。ここでは、扁平足と足底筋膜炎と足の裏がつる関係性を解説していきます。

扁平足

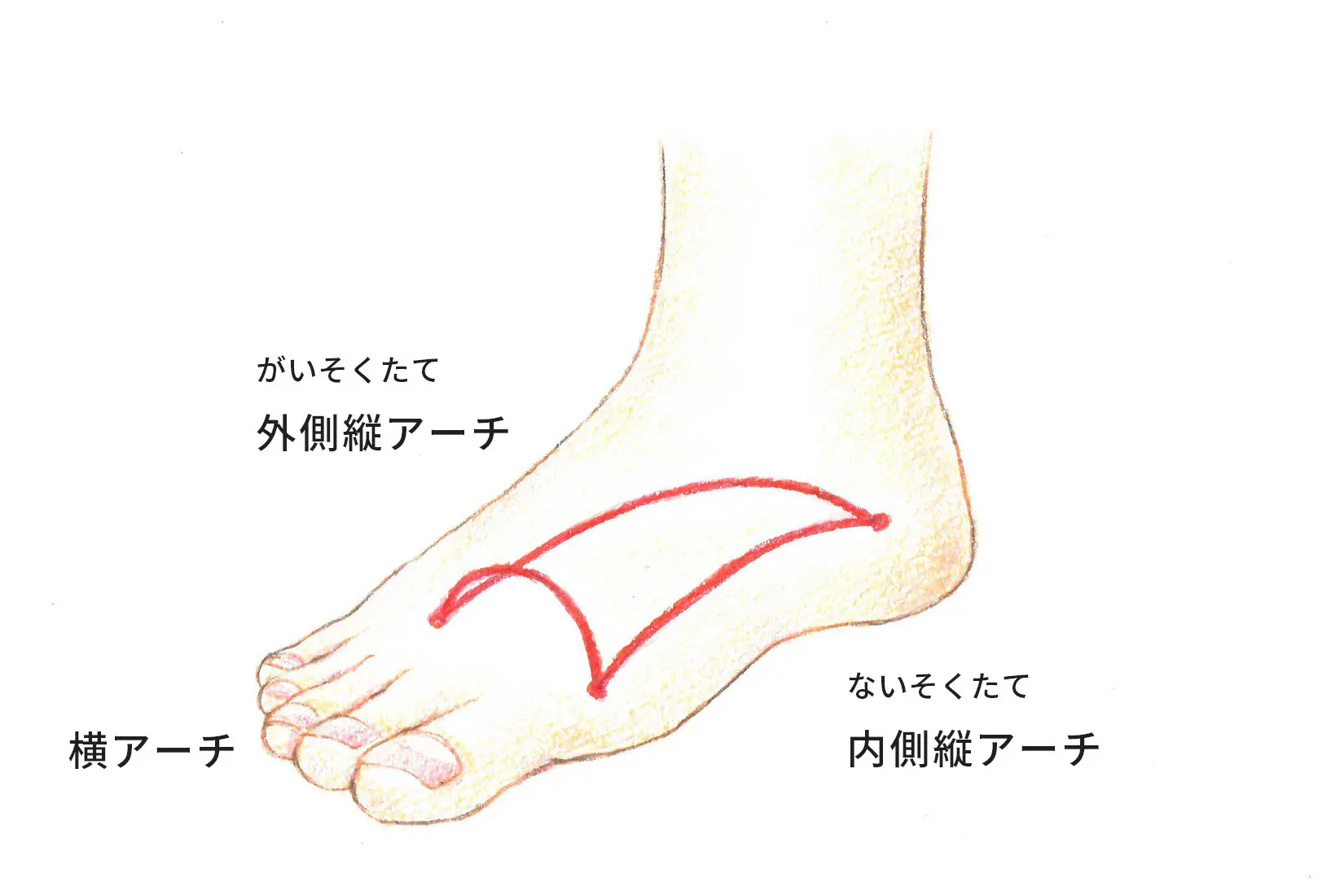

足の裏がつりやすい人は、扁平足になっていないか一度チェックしてみてください。扁平足とは、土踏まずを構成する内側縦アーチが低下している状態のことです。

扁平足になると、体重や衝撃を分散しにくいため足裏が疲れやすくなり、土踏まずがつりやすくなることがあります。そのため、扁平足かどうかを早めに確認し、適切なケアを行うことが重要です。

扁平足を改善する方法としては、足裏の筋力トレーニングを行う、靴下やインソールを使うなどの方法があります。扁平足について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:扁平足ってどんな足?靴下選びに役に立つチェック方法や改善策を解説

足底筋膜炎

起床時に土踏まずがズキッと痛むときには、足底筋膜炎になっている可能性があります。足底筋膜炎の初期症状に、足の裏の激しい痛みがあります。足底筋膜炎とは、かかとからつま先の間に、弦のように張っている部分(足底筋膜)が炎症を起こした状態です。

足底筋膜炎になると、足の裏の筋肉に過度なストレスがかかるため、足の裏に痛みを感じることがあります。特に、ハイヒールをよく履く人や扁平足の人に起こりやすいとされています。

起床時に足を床についたときに土踏まずが痛い、足の裏を押すと痛いという人は、足底筋膜炎になっている可能性があります。足底筋膜炎の症状が進行すると、日常生活の動作においても痛みが伴うようになることがあるため、早めに医療機関で適切な治療を受けることをおすすめします。

足の裏がつるときの対処法!原因とともに押さえよう

日常の動作や睡眠中など、足の裏がつるのはいつ起こるか分からないものです。足の裏がつったときには、どのように対処すればよいのでしょうか。

ここでは、足の裏がつるときの対処法を、立ち姿勢と座り姿勢の2つに分けて、詳しく解説します。

立ち姿勢

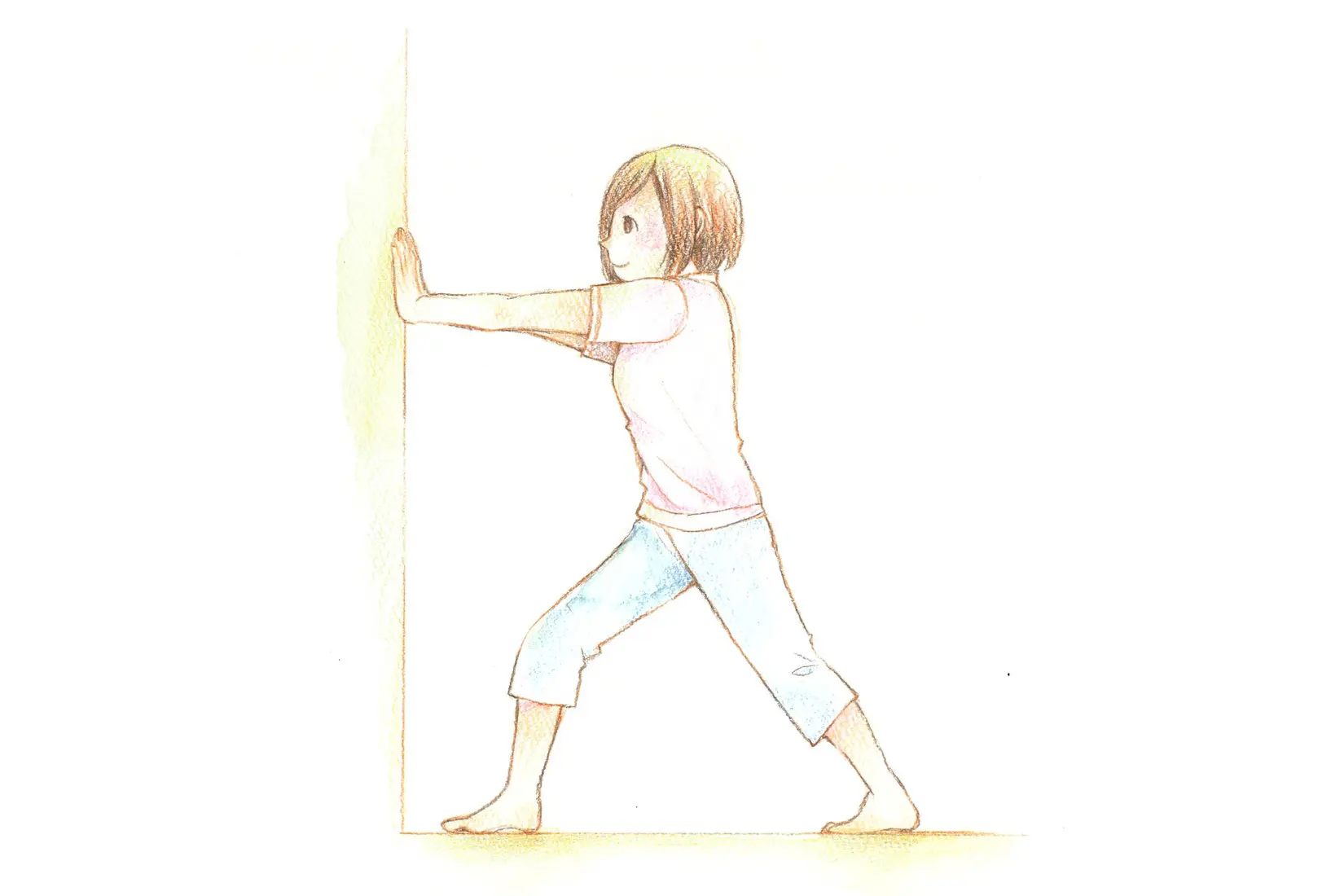

立っている状態で足の裏がつったときには、まず足を前後に広げ、アキレス腱を伸ばします。足裏の足底筋膜とふくらはぎは、アキレス腱を介して繋がっているので、ふくらはぎが緩むと足底筋膜も緩みます。

このとき、壁に手をつくと、ふくらはぎを楽にのばしやすくなります。さらに、血流を改善するために、つった部位を温かいお湯や蒸しタオルで温めることも効果的です。

座り姿勢

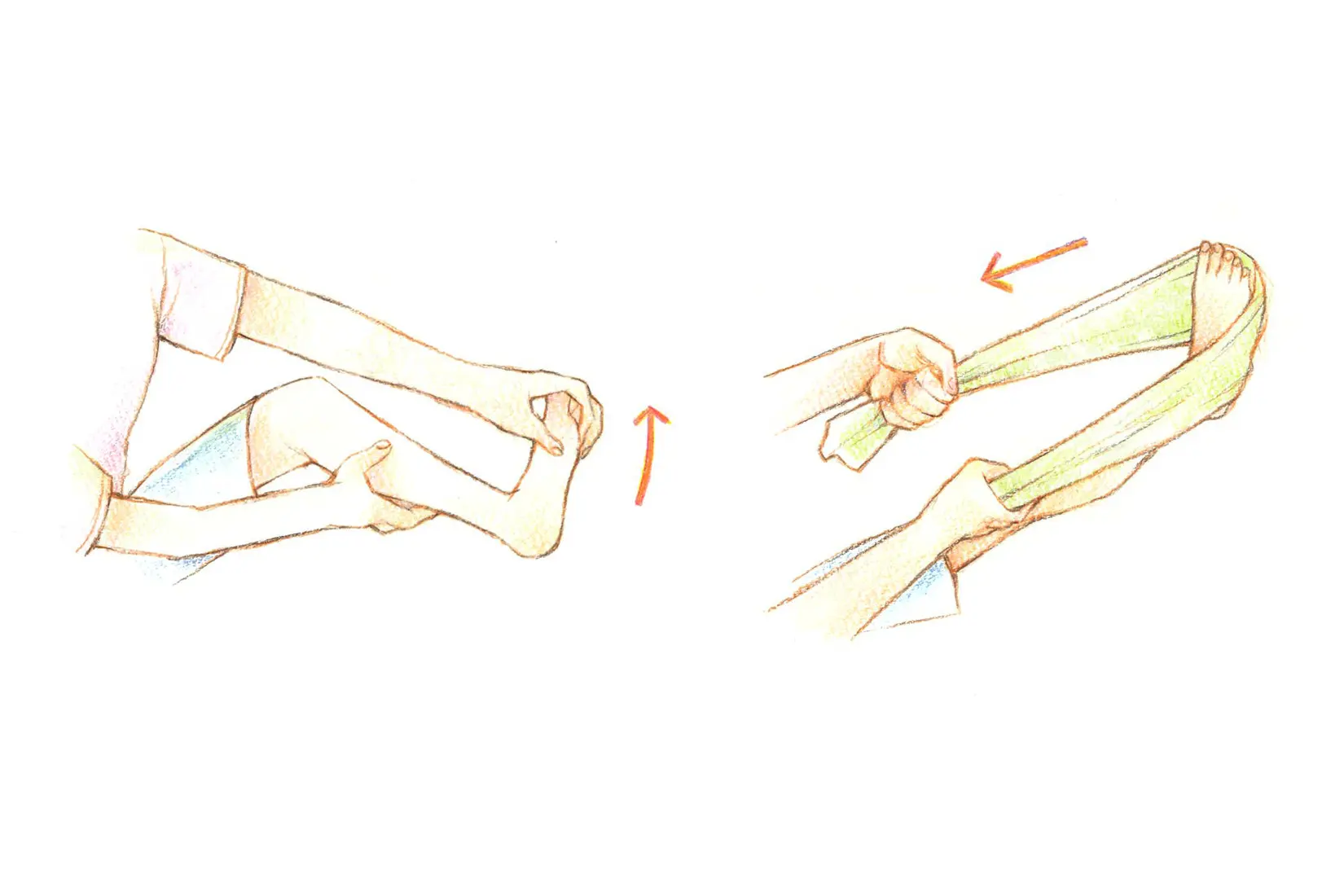

座っているときに足の裏がつったときには、まず体の力を抜いて、つった足の筋肉の緊張を緩めましょう。

続いて、座り姿勢のまま膝を伸ばし、つった足のつま先を掴み、ゆっくりと自分のほうへ引き寄せてください。無理に急激に伸ばすと筋肉が損傷する恐れがあるので、注意しましょう。

足首を曲げてふくらはぎをストレッチさせたまま、ふくらはぎ全体をやさしくマッサージしてほぐしましょう。足に手が届かない場合は、タオルを使って足にかけると、楽に伸ばせるようになります。

足の裏のつりを予防するために、日常生活でできる対策

足の裏がつるのを、何度も繰り返さないためにも日常生活の工夫で予防していきましょう。ここでは、足の裏がつるときの対策法を、以下の5つ解説していきます。

- 適度に姿勢を変える

- こまめに水分補給をする

- バランスのよい食事を心掛ける

- 足が疲れやすい靴を避ける

- ストレッチをする

適度に姿勢を変える

足の裏がつるときの対処法の1つ目は、適度に姿勢を変えることです。一日中立っている仕事や長時間座っているデスクワークなどで同じ姿勢が続くと、足がつることがあります。長時間同じ姿勢でいると血流が悪化し、足に疲れがたまりやすくなってしまうためです。

同じ姿勢が続くときには、1時間ごとに立ったり座ったりして姿勢を変えることをおすすめします。また、椅子に座った状態で足を前方に伸ばして少し上げ、足先を上下にパタパタと、足首から動かすだけでも血行が改善されます。加えて、足の指を広げたり握ったりする運動も効果的です。

こまめに水分補給をする

足の裏がつるときの対処法の2つ目は、こまめに水分補給をすることです。汗をかくと、水分やミネラルが失われ、足がつりやすくなります。そのため、運動中は、スポーツドリンクなどを摂取し、水分とミネラルをバランス良く摂りましょう。

さらに、寝ている間に足がつるのを防ぐために、就寝前に適量の水を飲むのも効果的です。夜間のトイレを気にして水分を控える方がいらっしゃいますが、夜間は脱水も起きやすいので、コップ1杯を目安に飲むことをおすすめします。

また、アルコールやカフェインを含む飲料は利尿作用があるため、脱水状態になりやすいと言われます。アルコールを飲むときも、脱水を防ぐために水分補給を心掛けましょう。

バランスのよい食事を心掛ける

足の裏がつるときの対処法の3つ目は、バランスのよい食事を心掛けることです。十分なミネラルを摂取した食生活は、健康を維持することにもつながります。

マグネシウム・カルシウム・カリウムといったミネラルが豊富な食品は、以下を参考にしてください。

マグネシウム……ナッツ類・ひじきわかめなどの海藻類

カルシウム……牛乳・豆腐・チーズ

カリウム……バナナ・キウイ・長芋・さつまいも

1日3食の食事で、効果的にミネラルを摂取できる食事を目指しましょう。

足が疲れやすい靴を避ける

足の裏がつるときの対処法の4つ目は、足が疲れやすい靴を避けることです。ハイヒールなどを履くと、つま先立ちの姿勢になるため、足裏やつま先に負担がかかりやすく、疲れやすいため要注意です。

高いヒールはおしゃれをするときに、たまに履く程度に抑え、日常使いする靴はフラットシューズやスニーカーを選んでみてはいかがでしょうか。疲れにくい靴を履き、足を休ませることを意識してみてください。

ストレッチをする

足の裏がつるときの対処法の5つ目は、日頃からストレッチをすることです。ふくらはぎやアキレス腱、足底筋膜などの筋肉をゆっくりと伸ばし、柔軟性を保ちましょう。

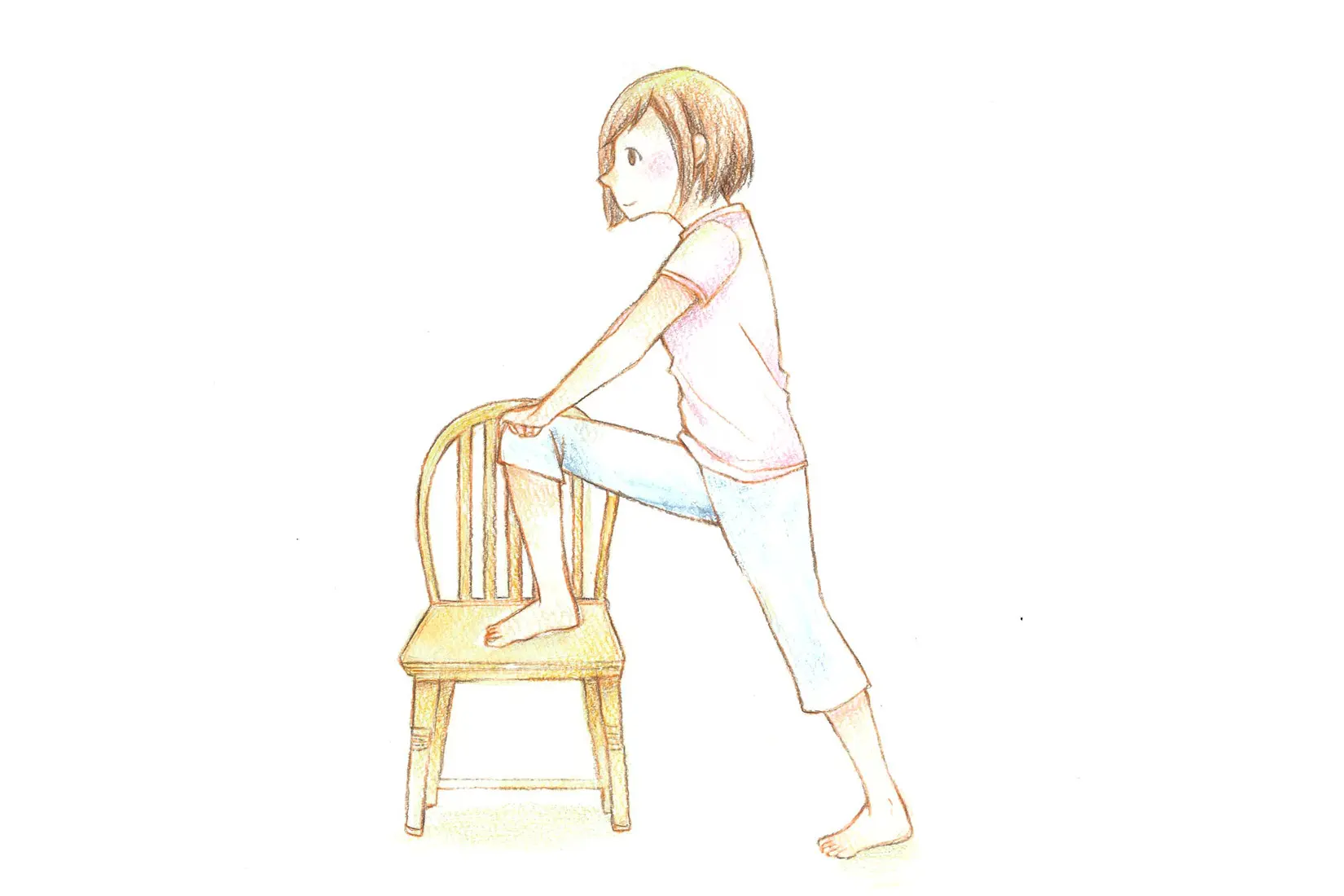

【波止場のポーズ】

- 片足を椅子に乗せる

- 膝を90度に曲げ、もう一方の足を床につける

- 椅子に乗せた足に体重をかけ、もう一方の足のふくらはぎや膝裏の筋肉を伸ばす

- その状態で、ゆっくりと息を吐きながら30秒キープする

- 足を入れ替え、もう一方の足も伸ばす

左右1回ずつ行いましょう。ふくらはぎや太ももの筋肉が伸ばされ、血行促進の効果も期待できますよ。

まとめ

足の裏がつるのは、筋肉疲労や足の冷え、ミネラルバランスの崩れが原因だと考えられます。改善するには、こまめな水分補給やバランスのよい食事を心掛け、ストレッチをしてみてはいかがでしょうか。

ケアソク〈ととのえる〉は、足裏のトラブル改善に役立つ五本指靴下です。本記事で紹介した方法とともに、科学的エビデンスのある靴下を、ぜひ取り入れてみてください。

●足のアーチをサポートする五本指靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト