冷え対策!体を芯からあたためる6つの温活習慣

「手先が冷たく感じてつらい」「体を芯からあたためるにはどうしたらいいの」

すぐ手先や足がつめたくなり、冷え性に悩んでいる人は少なくありません。体をあたためる習慣を取り入れて、つらい冷え性を改善していきたいですね。

そこで本記事では、6つの冷え対策を自宅でできる方法と屋外でできる方法に分けて紹介していきます。体の冷えで悩んでいる人は、ぜひご一読ください。

体が冷えるのはなぜ?冷え対策の基礎知識

そもそも、どうして体は冷えてしまうのでしょうか。冷える原因を知って改善に役立てたいものです。ここでは、以下の3つの観点から、体の冷えを解説していきます。

- 体の冷えとは

- 冷えによる影響

- 冷えの原因

体の冷えとは

体の冷えとは、体の一部または全体が冷たく感じる現象で、病気と呼ぶほど深刻なものではありません。しかし「冷えは万病の元」とも言われるように、冷えが原因となり、免疫力の低下や新陳代謝の悪化、血行不良などが起こり、それらがさまざまな症状を引き起こすこともあります。軽視せずに、冷え対策をしていくことが大切です。

冷えによる影響

冷えが原因で起こる症状には、頭痛・肩こり・生理痛・便秘などがあります。また、倦怠感やだるさなど、体の不調を感じる人も少なくありません。

そして、免疫力の低下は、体温が低下すると免疫細胞の働きが低下し、感染症に対する抵抗力が弱まってしまう状態です。すると、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症にかかりやすくなることもあるため、冷やさないように気をつけましょう。

冷えの原因

冷えの原因にはさまざまなものが考えられますが、代表的なものには運動不足・内臓の冷え・ストレスなどが挙げられます。

例えば、運動不足になると血行不良が引き起こされ、体の隅々まで温かい血液が行き渡らなくなってしまうことがあります。その結果、むくみが生じ、冷えが改善されにくい状態になってしまいます。

そして、内臓が冷えると消化機能が低下して栄養分が吸収されにくく、冷えを引き起こすことがあります。体を冷やす食べ物や飲み物を習慣的に摂ることはもちろん、締め付けのきつい着衣も原因となり得ます。また、ストレスが高まると血管が収縮し、血行が悪くなることも珍しくありません。

自宅でできる冷え対策4つ

体の冷えを改善するには、継続して対策していくことが大切です。生活の中で、冷え対策につながる習慣を取り入れていきましょう。ここでは、自宅でできる冷え対策を、以下の4つ紹介していきます。

- 朝起きたら白湯を飲む

- 食べ物に気を配る

- ゆっくりと湯船に浸かる

- 入浴後に足を冷やさない

朝起きたら白湯を飲む

自宅でできる冷え対策の1つ目は、朝に白湯を飲むことです。白湯は消化器官にもやさしいため、胃腸の働きを活発にし、代謝を向上させる効果も期待できます。

寝ている間に、人はコップ1杯もの汗をかくと言われ、朝は脱水気味になっています。朝起きたら、熱すぎないお湯をカップ1杯程度、ゆっくり飲みましょう。飲む人によって好みの温度が異なるため、自分が飲みやすい温度に調整してください。

食べ物に気を配る

自宅でできる冷え対策の2つ目は、食べ物・飲み物に気を配ることです。食事は、体を温めるエネルギー源です。特に、気温の低い秋冬などは、温かいスープやお茶、白湯などを飲むと、体を内側から温めることができます。

生姜などの食材に加えて、魚・肉・豆類などのたんぱく質の豊富な食材を積極的に摂取しましょう。栄養のバランスが整った食事を心掛けることで、体の機能が正常に働き、冷えの原因となる血行不良を改善できますよ。

ゆっくりと湯船に浸かる

自宅でできる冷え対策の3つ目は、ゆっくりと湯船に浸かることです。40℃前後の熱すぎないお湯にゆっくりと入りましょう。お湯に浸かる時間は、15分~20分を目安にしてください。ゆっくりと湯船に浸かることで、体の深部まで温めることができます。

入浴後に足を冷やさない

自宅でできる冷え対策の4つ目は、入浴後に足を冷やさないことです。入浴後は体が温まっているため、その状態を長続きさせましょう。

お風呂からあがったあとは、靴下や室内履きを使用するのがおすすめです。冷たい床に体温を奪われることを防いで温かさを維持できますよ。寝る前まで温かさを持続させれば、寝つきも良くなるでしょう。

また、ふくらはぎを包む長い靴下を選ぶと、保温効果が高まります。ふくらはぎは、第二の心臓とも呼ばれるほど、血流の循環に重要な役割を果たしている部位です。ふくらはぎを温めることで血行が良くなり、全身の冷え性の改善につながるでしょう。

屋外でできる冷え対策2つ

家の中だけでなく、外出時の冷え対策はあるのでしょうか。ここでは、外でできる冷え対策を以下の2つ紹介していきます。

- 保温性の高い服装を選ぶ

- ウォーキングを習慣づける

保温性の高い服装を選ぶ

外でできる冷え対策の1つ目、体を冷やす服装をしないことです。薄手のインナーを重ね着し、体の熱を逃がさず保温するなどの工夫を心掛けましょう。このとき、ウールや綿などの、保温性の高い素材を選ぶと良いでしょう。

また、体のなかでも特に冷えを感じやすいのは足元。長めの靴下や足首ウォーマーを活用して、足首を出さないように気をつけるだけでも違いがわかりますよ。

ウォーキングを習慣づける

外でできる冷え対策の2つ目は、ウォーキングを習慣づけることです。ウォーキングは、全身の筋肉を動かすため血行を促進し、体を温める効果があります。また、適度な運動は代謝を上げ、体の冷えを改善する効果が期待できます。

また、ウォーキングなどの運動は継続することが大切です。通勤するときに1駅分歩く、エレベーターを使わずに階段を使うなど、身近なところから始めてみてください。ウォーキングを毎日の習慣として取り入れることで、冷え性の改善が期待できます。

足の冷え対策に!エクササイズとストレッチ

体の冷えの中でも、特に足元に冷えを感じるという人も多いでしょう。冷え対策には、足のエクササイズとストレッチがおすすめです。ここでは、以下2つの方法を紹介します。

- 足のエクササイズで代謝アップ!

- リンパマッサージで血行促進!

足のエクササイズで代謝アップ!

体の冷えを感じるときは、足首回しのエクササイズをして、足元の血行を促していきましょう。

【足首回しのエクササイズ】

- 右足を左足の太ももに乗せる

- 両手で、足指を前後に分けるように1本ずつ開く

- 1本ずつ左右に広げて開く

- 足裏をグーでトントンとたたく

- 右手で右足首を掴み、左手の指を右足の指の間に奥まで入れる

- 足首を大きく20回まわす

- 反対まわりも20回まわす

- 足を替え、左足も同様に行う

はじめの頃は、足の指が開きにくいこともあるかもしれません。しかし、続けていくことで徐々に開けるようになってくるはずです。お風呂上がりや寝る前など、エクササイズを行うタイミングを決めて、ぜひ継続して行ってみてください。

足首回しのエクササイズは、足先から全身への血液の循環に効果的です。これにより、体温が上がりやすくなるため、冷え性の緩和にもつながりますよ。

関連記事:浮き指をととのえる!靴下の選び方と予防改善エクササイズ

リンパマッサージで血行促進!

冷え対策には、リンパマッサージがおすすめです。リンパマッサージは、リンパ液の流れを促進することで、老廃物や余分な水分を体外に排出しやすくし、血行を改善する効果があります。血行が良くなると、体全体への血液の循環がスムーズになり、体温が上がりやすくなるため、冷え対策に有効です。

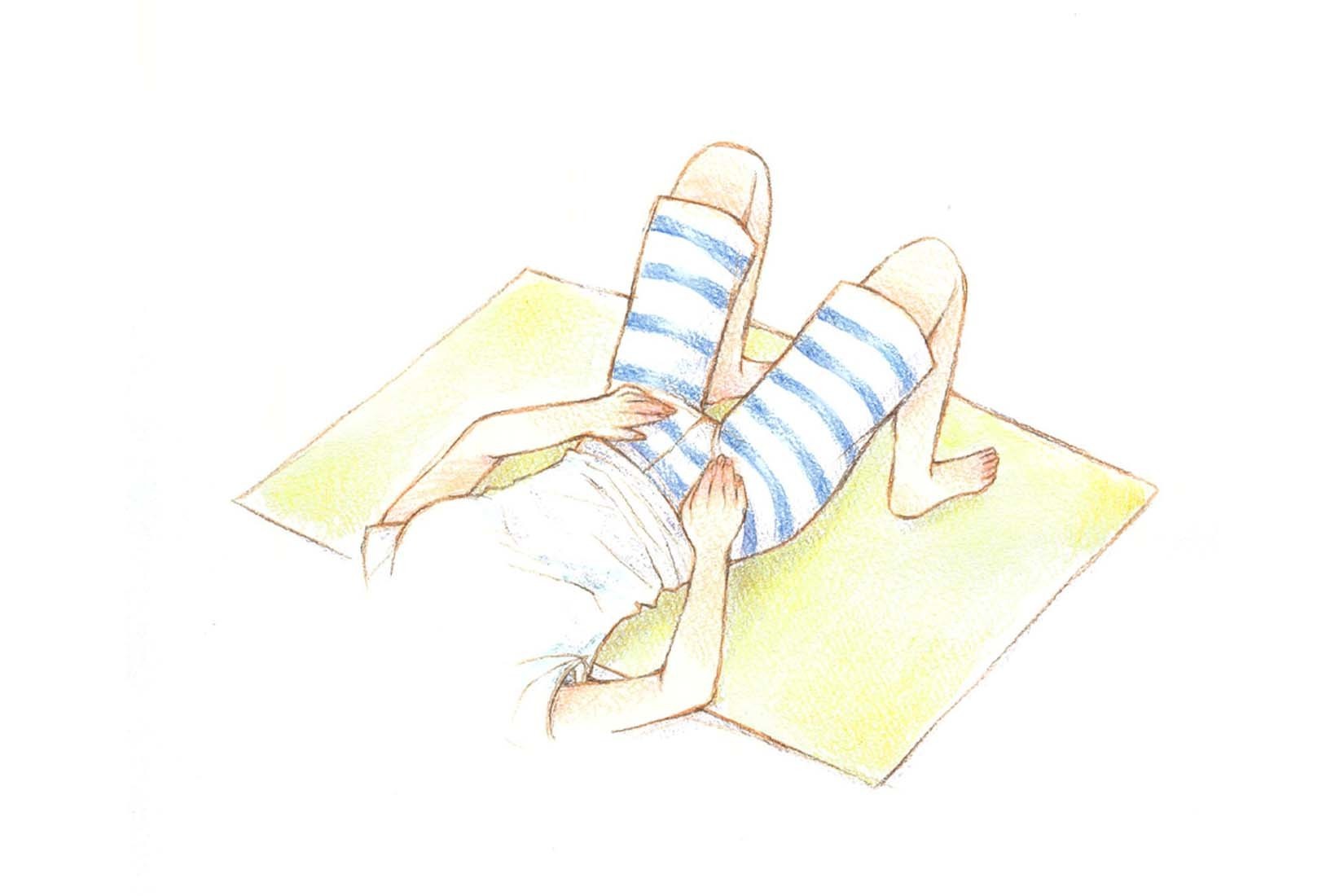

【脚の付け根・鼠径部のリンパマッサージ】

- ひざを立てて仰向けに寝る

- 外側から内側に向けて4本の指で鼠径部を押していく

- 1か所につき5秒、ゆっくりと行う

- 外側から内側に向け、4本の指で5回さする

お風呂上がりなど、体が温まったときにぜひ行ってみてください。

まとめ

本記事では、6つの冷え対策を自宅でできる方法と外でできる方法に分けて紹介しました。冷え対策は、継続して行っていくことが大切です。本記事で紹介した方法やエクササイズとともに、足をあたためる靴下を使ってみてはいかがでしょうか。

ケアソク〈あたためる〉はセーター2着分の糸を使用し、高い保温力のある室内用の靴下です。積極的に冷えを予防して、快適な毎日を送りましょう。

●高い保温力で湯あがりのあたたかさをキープ。おうちの冷え取り靴下におすすめ。

→ケアソク〈あたためる〉シリーズはこちら。

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト