「足の爪が、巻き爪になっている」「巻き爪を予防する方法はある?」

自分の足の爪が巻き爪かもしれないという悩みはありませんか。巻き爪は、正しい知識を身に付けて対処していけば、防ぐことのできる足のトラブルです。

そこで本記事では、巻き爪とは何か、どうして巻き爪になるのかを詳しく説明します。巻き爪を予防するための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

巻き爪ってどんな爪?予防に役立つ基礎知識

巻き爪に効果のある予防方法を知る前に、巻き爪とはどんな状態をいうのでしょうか。ここでは、巻き爪の基礎知識と、足の爪が担う役割を詳しく紹介します。

巻き爪とは

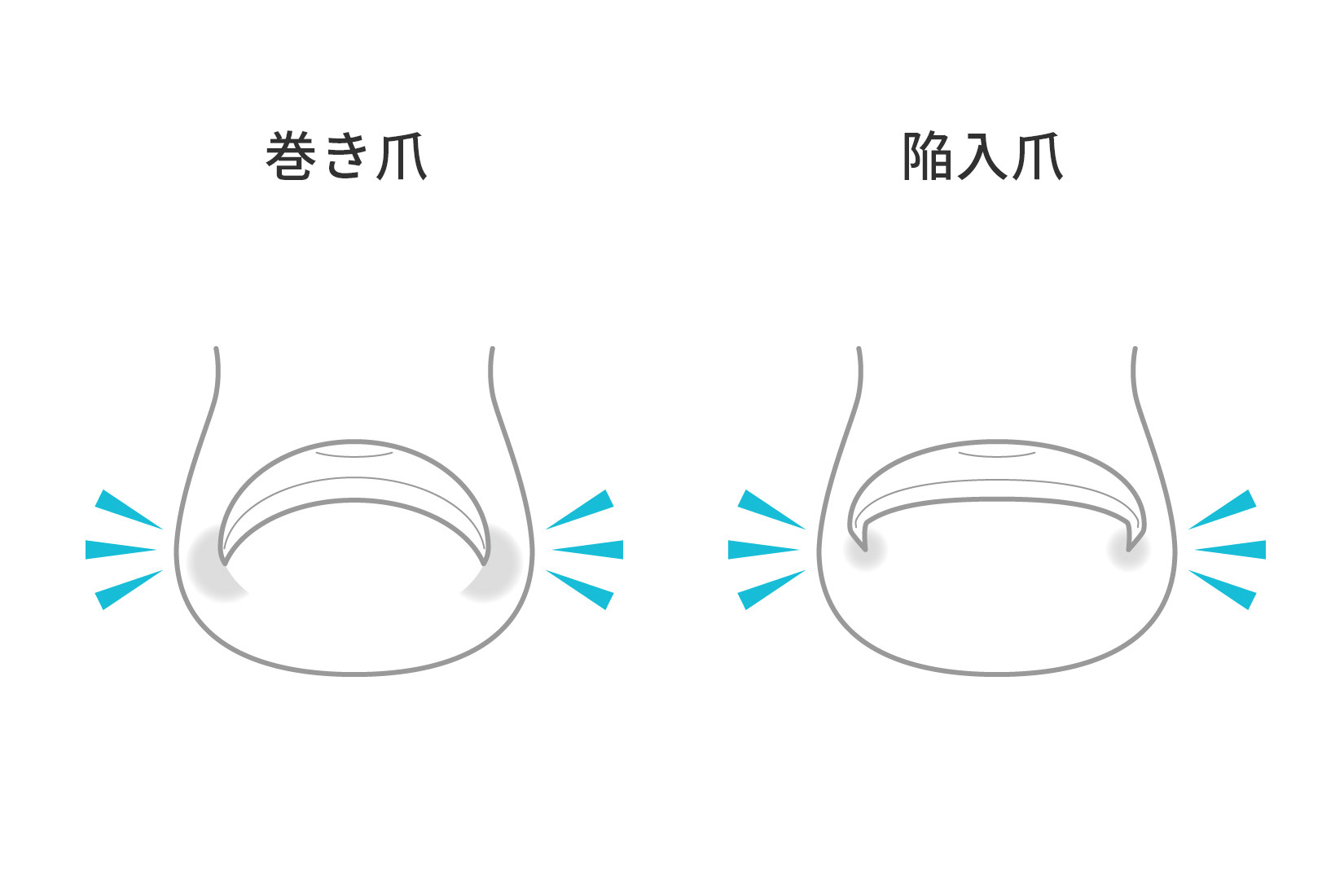

巻き爪とは、内側に巻き込むように湾曲(わんきょく)した爪の状態をいいます。小指から親指まである足の爪の中で、巻き爪が起こりやすいのは親指の爪です。

巻き爪の症状が進むと、爪囲炎(そういえん)といって爪の周りに炎症を起こす可能性もあります。炎症が出なくても巻き爪で足が痛むと、日常生活に影響が出ることもあるでしょう。

足の爪の痛む場所をかばうように歩くようになると、体のバランスが崩れ、腰痛やひざの痛みなどにつながることも考えられます。

また、巻き爪と似た症状の爪トラブルに、陥入爪(かんにゅうそう)があります。陥入爪とは、足指の爪の端が皮膚に突き刺さった状態のことです。悪化すると痛みを感じたり、炎症を起こしたりすることもあります。

関連記事:巻き爪や陥入爪の原因と対策!靴下選びの正しい知識をわかりやすく解説

足の爪が担う役割とは

そもそも、足の爪にトラブルが起こると何が問題なのでしょうか。足の爪が担う役割を知ると、理由が分かります。

爪の大切な役割には、以下の2つがあります。

- 指先を外的な衝撃から保護する

- 指先に入れた力を受け止める

足の爪の1つ目の役割は、指先を外的な衝撃から保護することです。

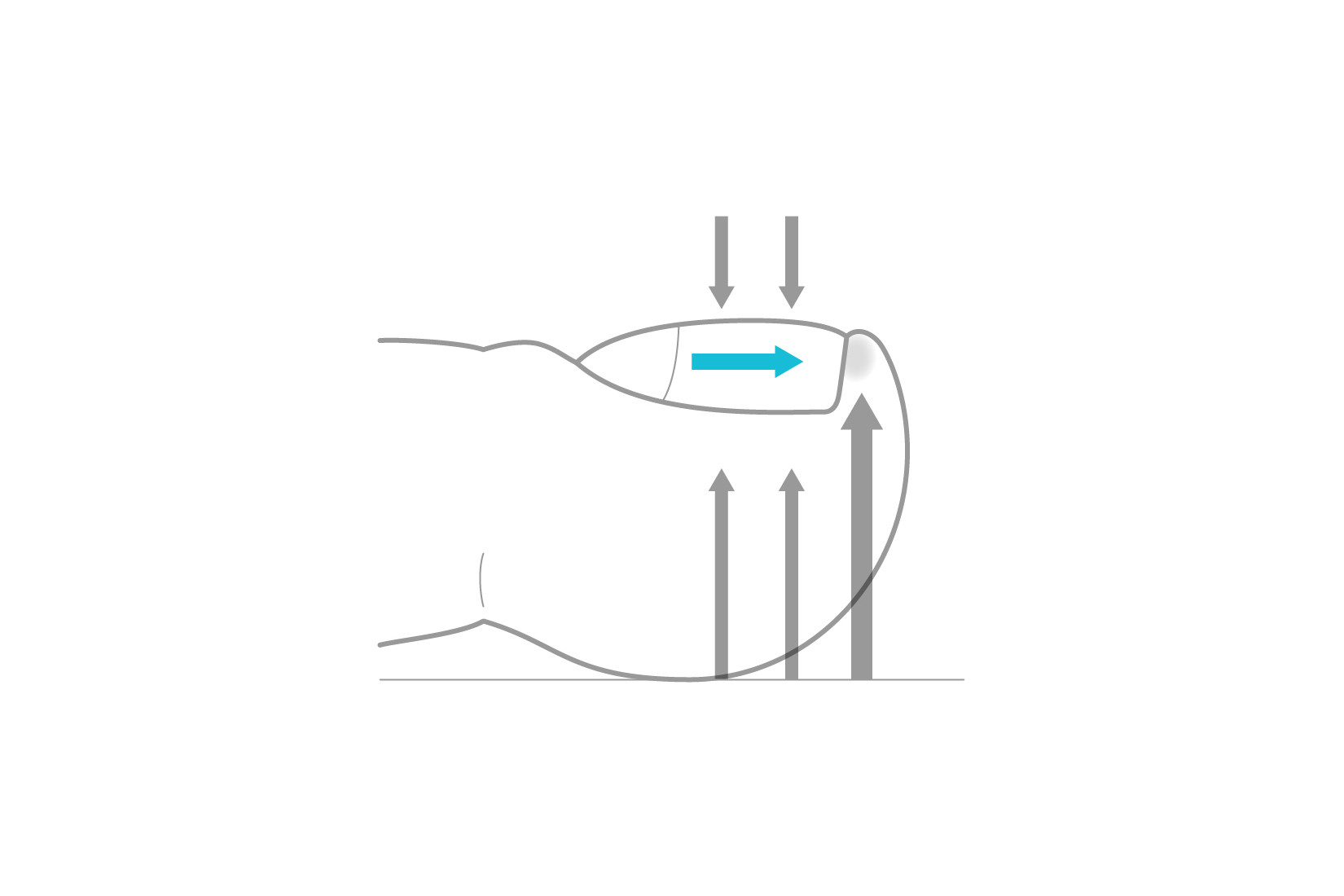

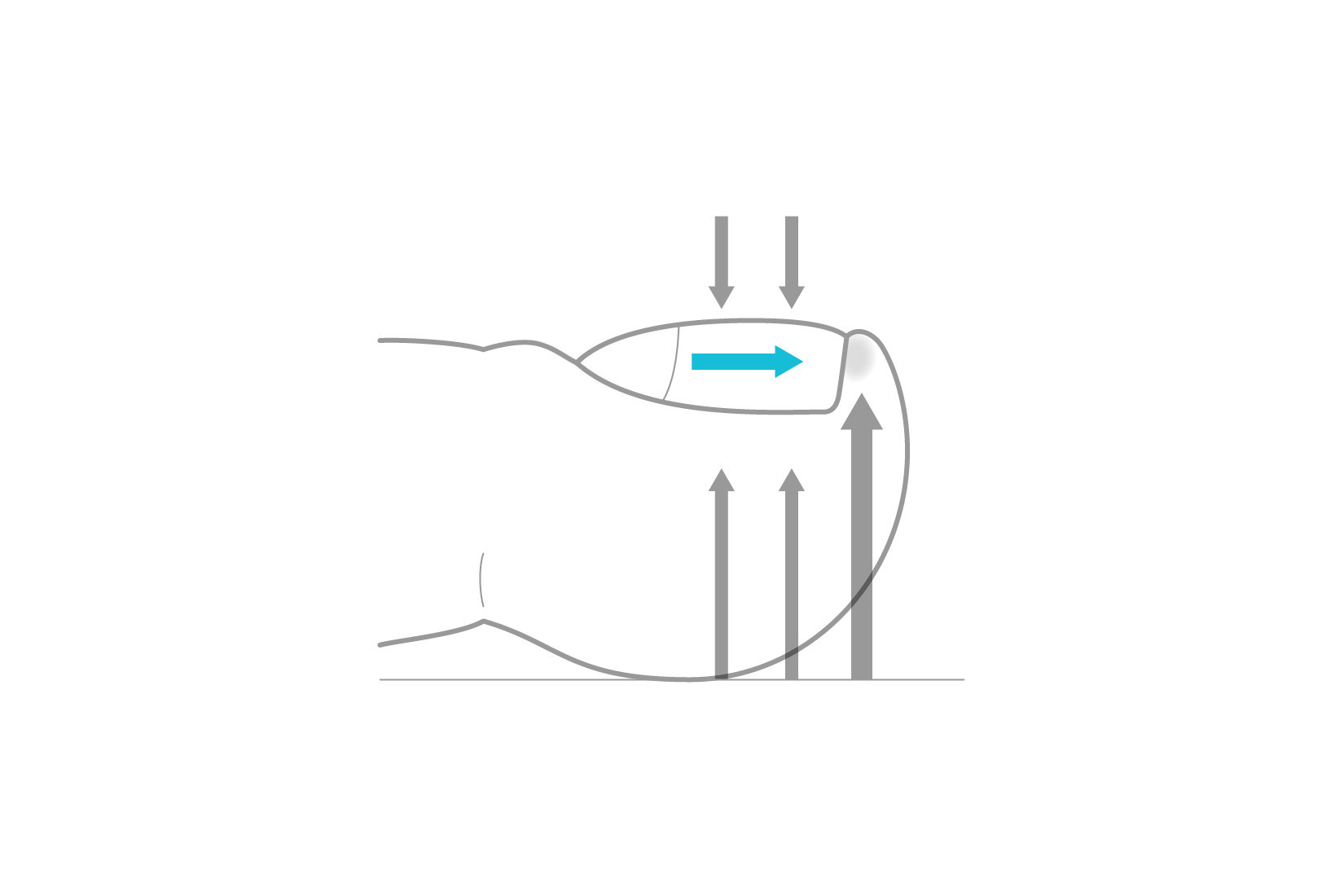

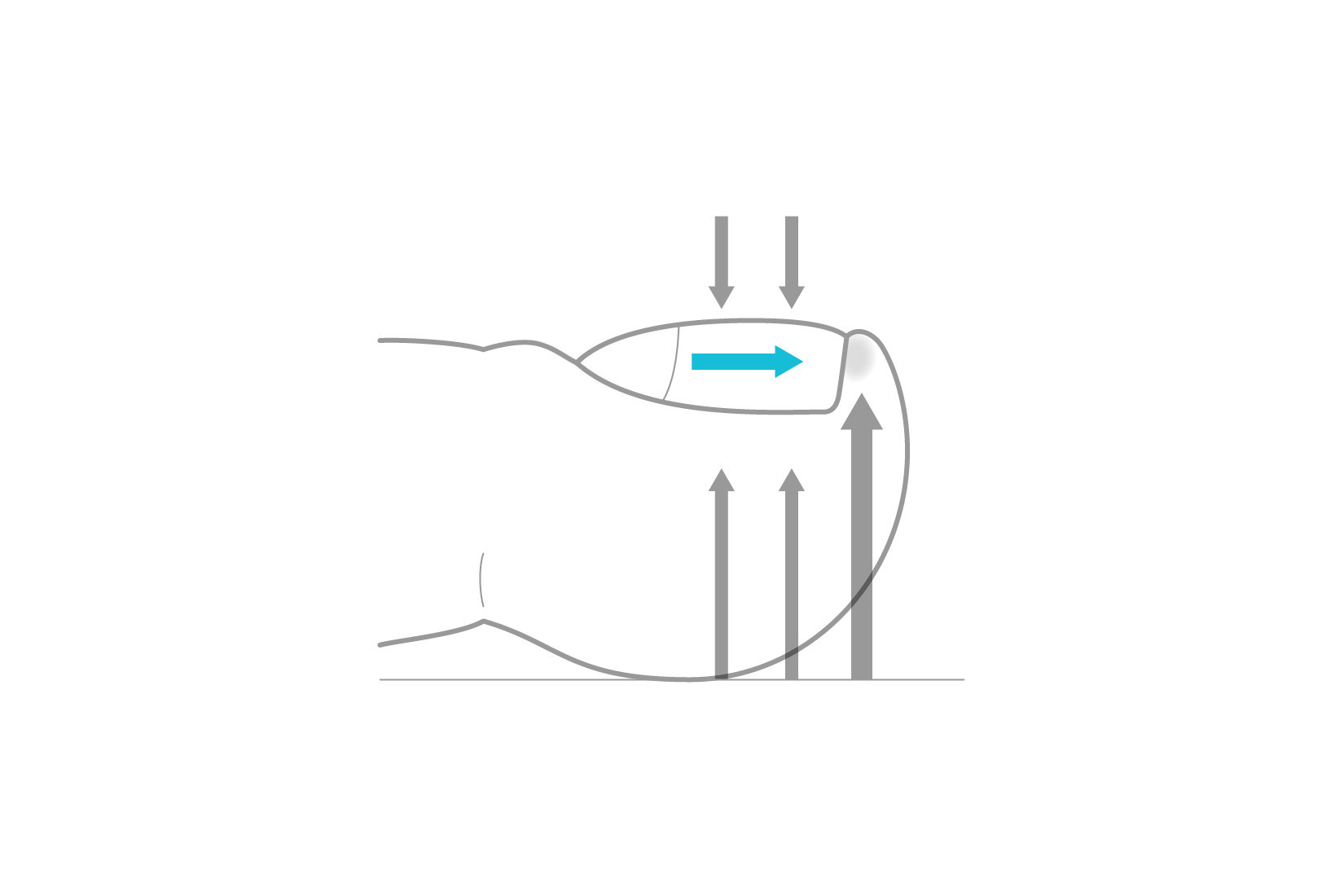

では、2つ目の「指先に入れた力を受け止める」とはどういうことでしょうか。爪がなくなった足の指先は、ふにゃふにゃで力を入れたとしても床からの反力(押し返す力)を受け止められません。

極端に言ってしまえば、爪がないと骨が上に飛び出してしまいます。足の爪が力を受け止められないと、足指が床面をしっかり捉えられずバランスをとれなくなってしまうのです。

足の爪が機能を発揮することで、力強く踏ん張ることや、蹴りだすことができます。「足の爪があるから、歩ける」と言っても過言ではありません。

巻き爪はどうして起こる?予防するための知識

では、巻き爪はどうして起こるのでしょうか。多くの場合、巻き爪は生活習慣の中に原因があります。ここでは、巻き爪の原因を詳しく解説します。

靴が足に合わない

巻き爪で考えられる原因には、靴が足に合わないことがあります。自分の足に合わない靴を履いていると、足指や爪が靴によって圧迫されてしまいます。その状態が続くことで爪の形が変形することもあるでしょう。

自分の足に合った靴を選ぶことは、外反母趾などの足の変形や靴擦れ、タコ・魚の目といった足のトラブルを防ぐためにも重要です。

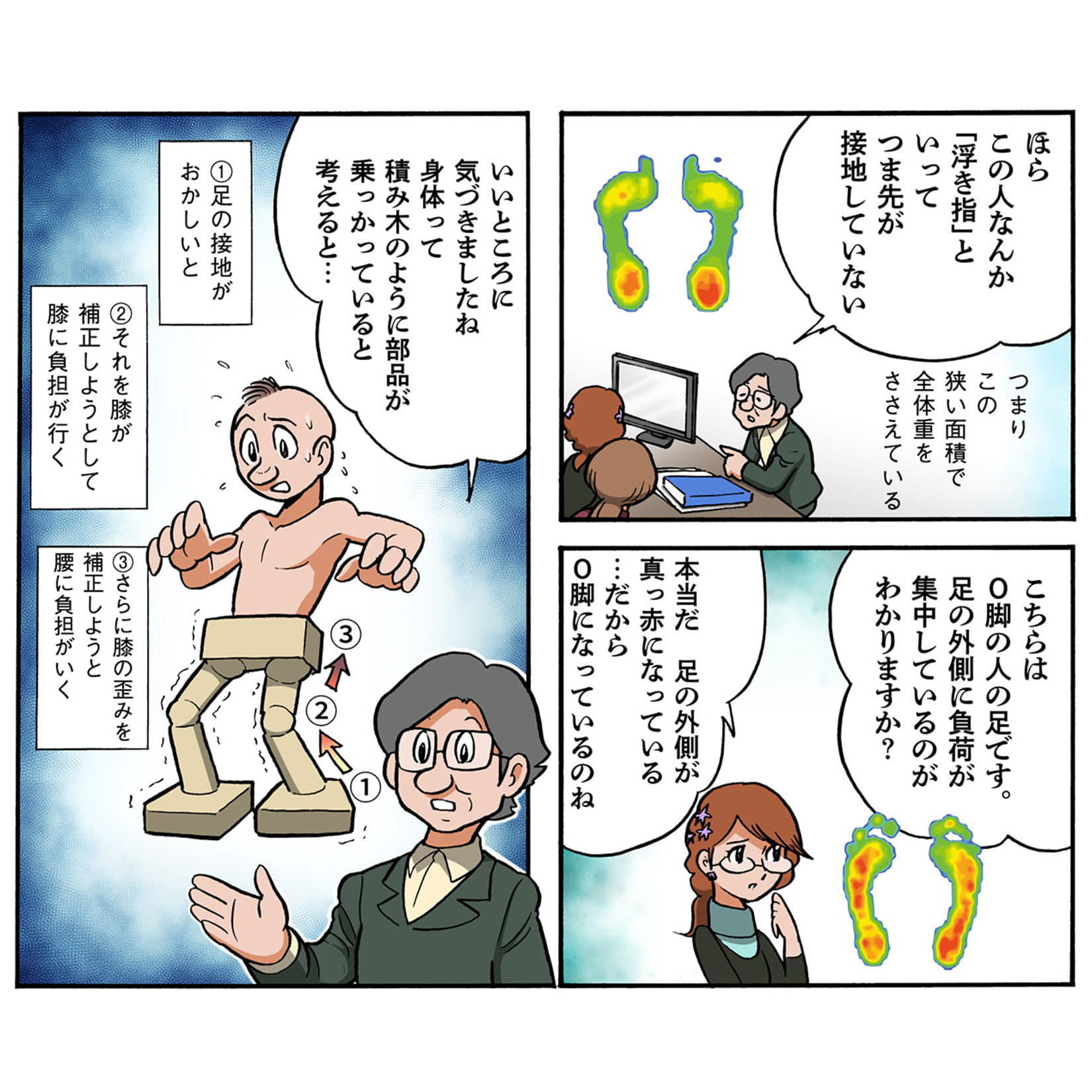

足指を使って歩けていない

巻き爪は、足指を使って歩けていないことも原因です。本来、爪は巻いていく性質があり、足指をしっかり接地することで、床や地面からの反力を受けて弓なりの形状を保っています。そのため、足指を使えていない状態が続くと、爪は巻いてしまうのです。

例えば、ペタペタと足指を使わない歩き方をしていると、巻き爪を起こしやすいと言われています。また、歩くときに足の指が地面に付かない浮き指の人も、巻き爪になることがあるでしょう。

深爪をしている

巻き爪の原因の一つに、深爪をしていることがあります。深爪をすると爪が小さくなり、床や地面からの反力も小さくなってしまいます。反力が足りないことで、爪はまっすぐに伸びる力が働かず、巻き爪になりやすくなるのです。

さらに、深爪の状態が続くと、爪の先の皮膚が盛り上がってしまいます。すると爪がまっすぐに伸びることができず、厚みを増したり両端が巻いてしまう状態になることもあるでしょう。

巻き爪を予防する爪の切り方とは?

爪が健康な状態を維持するためには、爪の切り方が重要です。いつも爪を切っていたとしても、実は正しい切り方をしていなかったということもあるかもしれません。これを機会に、正しい爪の切り方を実践してみてはいかがでしょうか。

ここでは、間違った爪の切り方と、正しい爪の切り方「スクエアオフ」を確認しましょう。

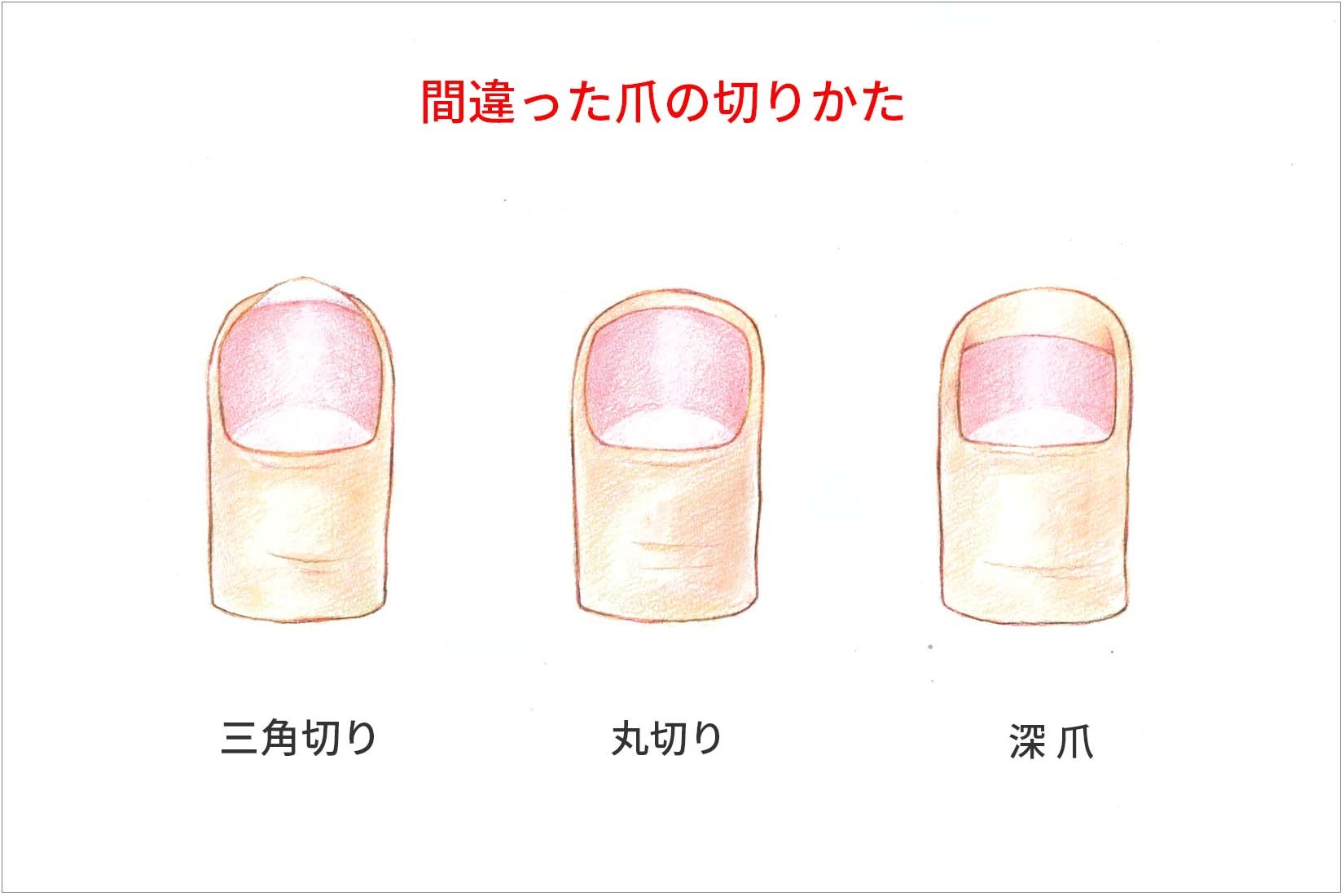

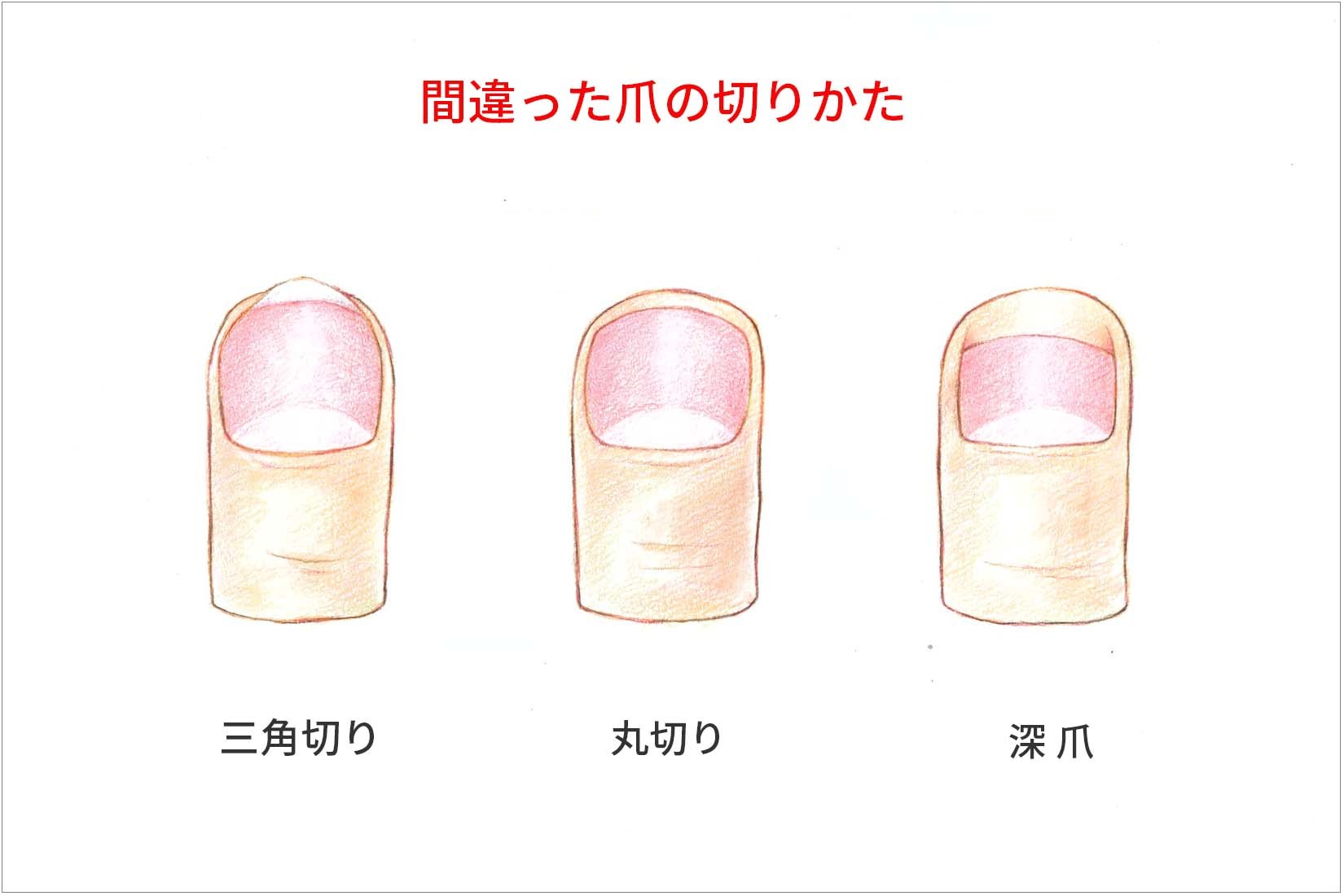

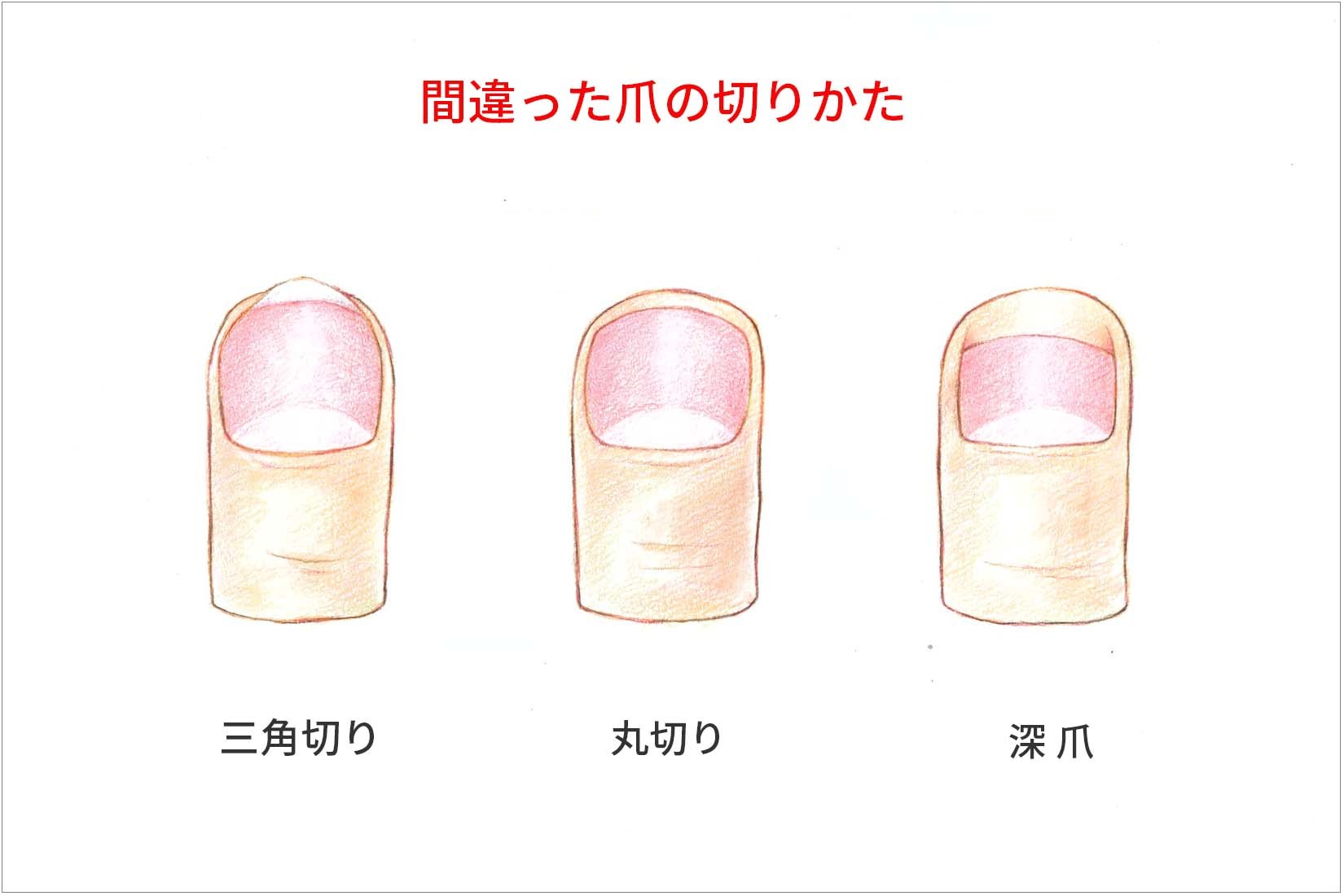

間違った爪の切り方

間違った爪の切り方には、三角切り・丸切り・深爪があります。爪の切り方を間違えると、巻き爪や陥入爪の原因にもなるため、注意が必要です。

- 三角切り……爪の角を三角に切り落とした状態。爪が皮膚に食い込みやすい

- 丸切り……爪の角を丸く切り落とした状態。爪が皮膚に食い込みやすい

- 深爪……爪が短すぎると先端の皮膚が盛り上がり、爪が伸びづらくなる

正しい爪の切り方【スクエアオフ】

正しい爪の切り方は、「スクエアオフ」です。スクエアオフは、以下の手順で爪を切ります。

- 伸びた爪をまっすぐ横にカットする

- 爪の両端を少しだけカットする

- 爪の端を爪やすりでなめらかに整える

足の爪は、1か月に1回くらいのタイミングで切りましょう。そして、爪切りはお風呂上りがおすすめです。お湯につかると爪が柔らかくなります。特に、硬い爪・厚い爪の方は、お風呂上りなら、力を入れなくても切りやすくなるでしょう。

反対に、入浴前に爪を切るのはおすすめしません。爪が硬い状態で切ると、爪に余計な力がかかってしまい、爪を切りすぎたり滑ってしまう恐れがあります。手元が滑ってうっかり深爪をしないためにも、爪切りのタイミングを見極めましょう。

足の洗い方や爪の切り方、爪やすりの使い方など、フットケアについてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:自宅でできる! 自分でできる! フットケア実践編

巻き爪を予防するその他の方法

巻き爪の予防には、一番は正しい爪の切り方が有効です。その他にも、靴の選び方や歩き方など、日常の中でも巻き爪を予防する方法があります。

ここでは、爪切り以外の巻き爪の予防方法をみていきましょう。

足に合った靴を履く

巻き爪を予防するには、足に合った靴を履きましょう。小さすぎる靴や、つま先が圧迫される靴は足に痛みが出てしまいます。靴によって足指の爪に圧力がかかると、巻き爪の症状を進めてしまいます。

毎日履く靴は、自分の足に合ったものを選ぶことが重要です。靴を購入する際は、靴選びの専門家であるシューフィッターのいる販売店を選ぶとよいでしょう。

正しい歩き方をする

巻き爪の予防には、正しい歩き方をすることも重要です。正しい歩き方をするには、まずまっすぐ前を向き、足指を床につけ、前後に揺れながら体重を足裏全体にのせるイメージで立ちます。

このとき、足指にも重心がかかっていることを意識してください。足を踏み出すときには、かかとから着地し、地面から足を離すときは親指から蹴り出しましょう。これを意識するだけでも歩き方は変わってきますよ。

理想的な歩き方になっていると、かかとの上→足の外側→足指の付け根の順番で重心が移動していきます(あおり運動)。

五本指靴下を履く

巻き爪の改善には、五本指靴下を履くこともおすすめです。一本ずつ足指が独立している五本指靴下を履くと、足の指が自由に動きやすくなります。歩くときのバランスが良くなることにもつながるでしょう。

また、五本指靴下はウォーキングをするときや、仕事でよく歩く人、立ち仕事の人にもおすすめです。五本の足指が地面に接地しやすい五本指靴下は、足元が安定して踏ん張りがききやすく、足が疲れにくくなると感じる人もたくさんいます。

まとめ

足の爪には、指先を保護することと、床からの反力を受け止めるという、2つの大切な役割があります。正しい爪の切り方を続けることで、巻き爪を予防する効果が期待できます。

巻き爪を改善するには、爪の切り方以外にも、日常の歩き方を見直すことや、普段使っている靴や靴下を見直すことも重要です。

毎日履く靴下にもこだわってみませんか?

巻き爪でお悩みだったお客様から、「ケアソクの〈ととのえる〉を履いて爪に変化があった」というお声を寄せていただきました。その記事をご紹介します。

関連記事:ケアソクで起こった本当の変化とは? 巻き爪のお客様、その後のレポート

インナー5本指構造のケアソク〈ととのえる〉は足指を本来ある位置に配置します。足の専門家と共同開発した、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下”〈ケアソク〉 をぜひお試しください。

足指の接地をサポートして、正しい歩行姿勢を促す

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら