夜勤明けの足がだるい原因と解消法!簡単にできるツボ押し&ストレッチ法

夜勤明けに足がだるくて重たく感じたり、動かしづらいと悩んだことはありませんか?だるさを放置してしまうと、せっかくの帰宅後の休息やリフレッシュが十分にできず、次の日の仕事にも支障をきたしてしまいます。

また、足の疲れが溜まってしまうと、仕事によってはパフォーマンス低下にもつながりかねません。そこでこの記事では、夜勤明けの足のだるさの原因と、自宅で簡単に実践できる解消法を詳しく解説します。

足の疲れを翌日に残さず、快適に過ごすためのポイントを押さえましょう。

夜勤明けに足がだるい!疲れる原因は?

夜勤明けに足がだるくなる疲れの原因には、以下の4つが考えられます。

- 長時間の立ち仕事による疲労

- 血液やリンパの流れが滞っている

- 運動不足になっている

- 睡眠時間が影響している

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

長時間の立ち仕事による疲労

長時間の立ち仕事が原因で足がだるくなるのは、筋肉の疲労や血行不良が主な要因です。立ちっぱなしの状態が続くことで、ふくらはぎの筋肉が硬くなり、疲労物質が下肢(脚部)に溜まりやすくなります。

対策として、休憩中に足を動かすストレッチやマッサージを取り入れることをおすすめします。

血液やリンパの流れが滞っている

夜勤明けに足がだるく感じる原因の1つに、血液やリンパの流れが滞っていることが挙げられます。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、血液を心臓に押し戻す役割を果たしますが、このポンプ機能が十分に働かないと、むくみや筋肉の疲労が足に溜まってしまうのです。

足の冷えも血行不良の原因となるため、レッグウォーマーなどで保温するのもおすすめです。

運動不足になっている

夜勤明けに足がだるくなるのには、運動不足も関係しています。夜勤のある不規則な勤務形態では、運動習慣を取り入れることが難しいため、状況が悪化することがあります。

対策するには、勤務中に短時間のストレッチを取り入れたり、休憩中にふくらはぎを動かす運動を意識することが効果的です。また、休日に軽いウォーキングやストレッチを取り入れて、ふくらはぎの筋力を維持するのもおすすめです。

睡眠時間が影響している

夜勤後の足のだるさは、睡眠時間が少ないことが影響していることがあります。十分な睡眠が取れないと、体全体の回復力が低下し、筋肉の疲労が解消されにくくなります。

特に立ち仕事や動作で足腰が酷使される仕事内容の場合は足への負担が大きく、睡眠不足が続くと疲労が慢性化することもあるため注意が必要です。

また、睡眠が浅いと血液循環や新陳代謝にも悪影響を及ぼします。夜勤後はしっかりとした休息をとることが大切です。

また、夜勤後には、遮光カーテンで暗くしたり、静かな部屋に移動するなどして、睡眠環境を整えましょう。短い時間でも質の高い睡眠を取れるように工夫しましょう。

夜勤明けの足のだるさを解消する3つの方法

夜勤明けの足のだるさを解消するには、以下3つの方法があります。

- ツボ押しをする

- 半身浴をする

- 足マッサージをする

それぞれ、詳しく解説します。

ツボ押しをする

ツボ押しは、足のだるさを解消する簡単で効果的な方法の1つです。特に、足の裏にある「湧泉(ゆうせん)」というツボは、疲労回復やむくみの改善、冷えの緩和に効果があると言われています。

湧泉は足裏の中央より少し上に位置し、適度に刺激することで血行を促進し、足の疲れを軽減します。また、「足心(そくしん)」という足裏中央のツボを押すと、腎機能を活性化し、水分代謝をサポートする効果が期待できると言われています。

ツボ押しのポイントは、心地よいと感じる程度の強さで行うことです。指やツボ押し棒を使い、3秒間押して3秒離すという動作を10~15回繰り返しましょう。

夜勤明けの疲れた体にも取り入れやすく、短時間でリフレッシュできますよ。簡単に実践できるので、ぜひ試してみてください。

半身浴をする

夜勤明けの疲れた足には、半身浴が効果的です。湯船にはおへその少し上までお湯を張り、リラックスしながら20~30分ほど浸かるのがおすすめです。

半身浴では、下半身に水圧がかかることで、足に滞っていた血液が効率よく心臓に押し戻され、血行が促進されます。その結果、むくみが軽減され、足のだるさや疲れが和らぎます。

また、温かいお湯に浸かることで全身の血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれるため、リラックス効果も得られます。夜勤後のストレスや疲労を癒す時間にもなります。さらに、半身浴中に足を軽くマッサージすると、むくみ解消の効果が高まります。短時間でも実践できる半身浴で、足の疲れをスッキリ解消しましょう。

足マッサージをする

夜勤明けの足のだるさを解消するには、マッサージも効果的です。ここではおすすめのストレッチ「足首まわし」と「足首パタパタ」を紹介します。

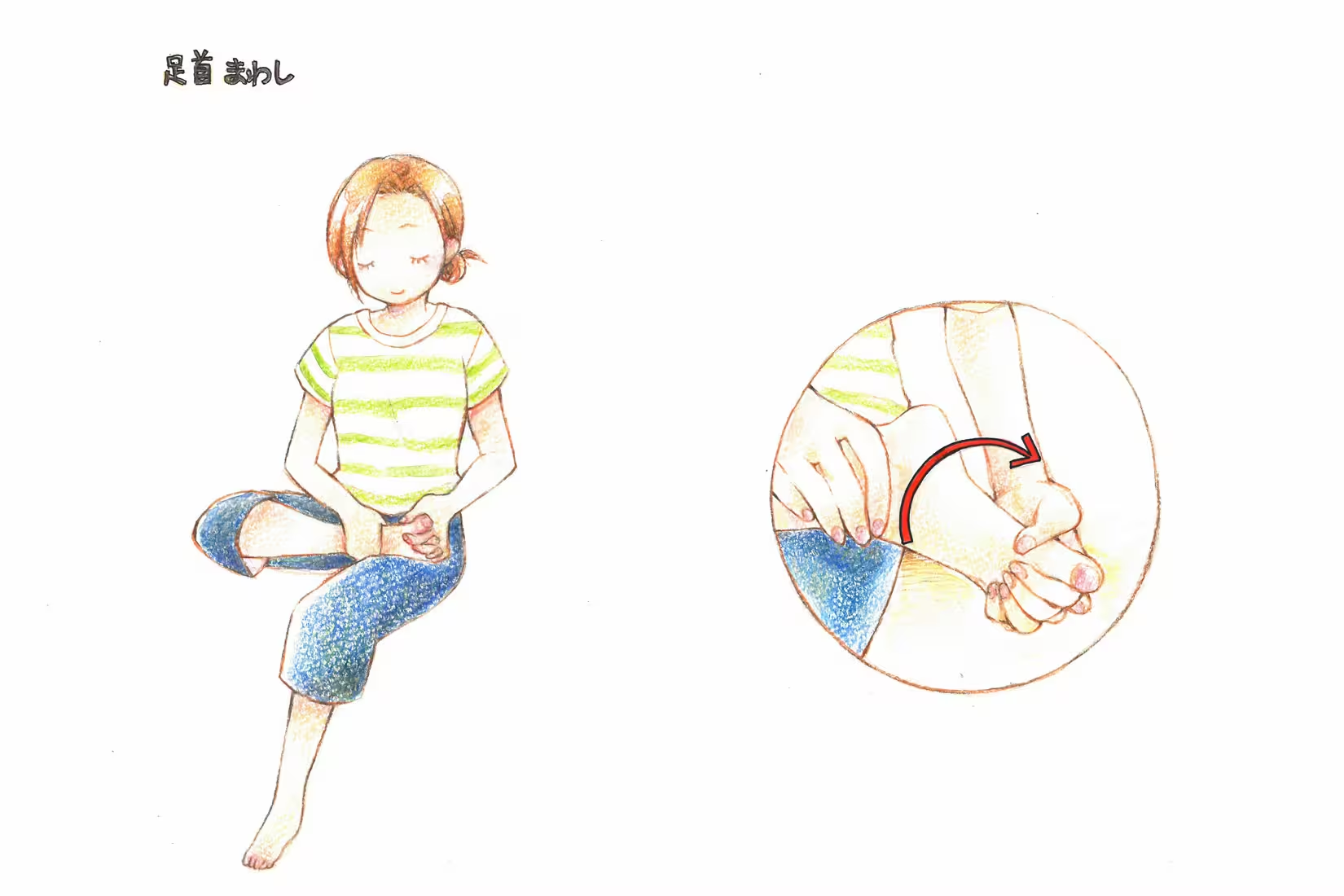

【足首まわし】

足裏の疲れを解消するには、足裏と足首のストレッチを取り入れるのが効果的です。足首の柔軟性を高め、血流を改善する効果が期待できますよ。

- 右足を左の太ももに乗せます

- 両手で足の指を1本ずつ前後に開きます

- 左右にも指を開いてストレッチします

- 足裏を軽く握り拳でトントンと叩きましょう

- 片手の指を足の指の間に入れ、手と足を握手するように組んでください

- そのまま足首を大きく20回まわします

- 反対方向にも20回まわしましょう

足首のストレッチをすると、足裏や足首周りの筋肉がほぐれます。運動前などに行うのもおすすめです。時間がないときには、足首を回すだけでも効果がありますので、ぜひ試してみてください。

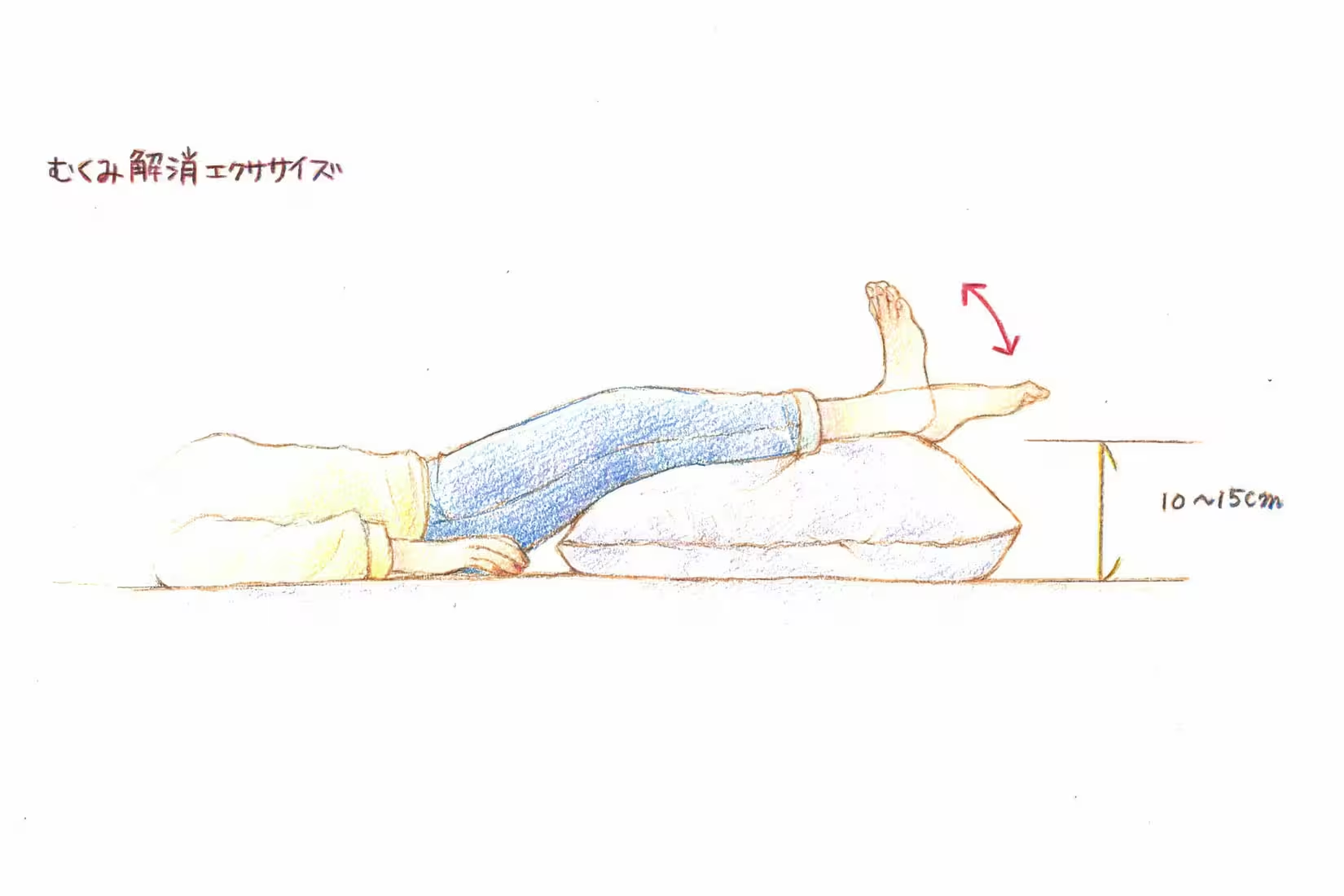

足首パタパタ

夜勤明けで足がむくんだり、だるく感じるときには、足首を動かして血行を促進するエクササイズがおすすめです。以下の方法を試してみてください。

【足首パタパタ運動】

- 仰向けになり、足元に布団やクッションを置いて準備する

- 足を膝上からつま先まで布団やクッションの上に乗せ、足が10cm〜15cmほど高くなるように調整する

- 足首をゆっくりと上下に動かす

横になったままできるエクササイズであるため、夜勤明けのリラックスタイムや就寝前にぴったりです。血行が良くなり、むくみが軽減されるのを感じられるでしょう。ぜひ取り入れてみてください。

夜勤明けの足のだるさを予防する方法

夜勤明けの足のだるさを予防するには、以下の3つの方法があります。

- 睡眠時間を確保する

- ふくらはぎの筋力を鍛える

- 夜勤中にこまめに足を動かす

それぞれ、詳しく解説します。

睡眠時間を確保する

夜勤後の足のだるさを予防するには、十分な睡眠時間を確保しましょう。横になると重力の影響が少なくなるため、血液の流れがスムーズになります。

また、ゆっくり休息をとることは、足のむくみの解消にもつながります。そして、睡眠不足はむくみだけでなく、肥満・高血圧・糖尿病・メンタルヘルスへの悪影響など、さまざまなリスクを伴います。

忙しい夜勤の合間にも、睡眠の時間を優先的に確保して、体を労りましょう。仕事の疲れを解消するには、睡眠の質を高めることが重要です。

ふくらはぎの筋力を鍛える

ふくらはぎの筋力を鍛えることは、足のだるさを予防するのに効果的です。ふくらはぎの筋肉が収縮することで血液を心臓に送り返す「筋ポンプ作用」が強化され、むくみやだるさを予防できます。

また、階段を上るときに踵を浮かせてふくらはぎを意識的に使う方法もおすすめです。運動を日常生活に取り入れることで、夜勤明けでも足が軽やかに感じられるようになるはずです。

夜勤中にこまめに足を動かす

夜勤中に足を動かす習慣を取り入れることで、足のだるさやむくみを予防できます。同じ姿勢を続けると、血液が足に滞りやすくなります。予防するには、こまめに足を動かすことが効果的です。

例えば、踵を上下に動かす動作や、足首をぐるぐる回す運動を取り入れると、血行が促進されます。さらに、膝を軽く屈伸させたり、可能であれば少しでも歩きましょう。また、短時間でも足を挙げて休ませる時間を作ると、むくみの軽減にもつながります。

夜勤中の合間に足を動かす習慣をつけると、夜勤明けの足のだるさを防ぐことができるでしょう。

まとめ

夜勤明けに感じる足のだるさや重さの原因には、血行不良や筋肉の疲労、睡眠不足が関係しています。むくみや疲労を軽減するには、簡単なストレッチを取り入れたり、ツボ押しや半身浴をするのがおすすめです。

また、足が疲れにくくするために五本指ソックスもおすすめです。ケアソクのインナー5本指ソックス〈ととのえる〉は履くだけで健康な足に導く科学的エビデンスのある靴下です。夜勤の足の疲れを予防するためにも、ぜひ試してみてください。

●足のアーチをサポートし、かかとのハニカムクッションで衝撃を吸収。疲れにくい足に

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠