膝の音がミシミシ鳴る?原因と改善のためのエクササイズを解説

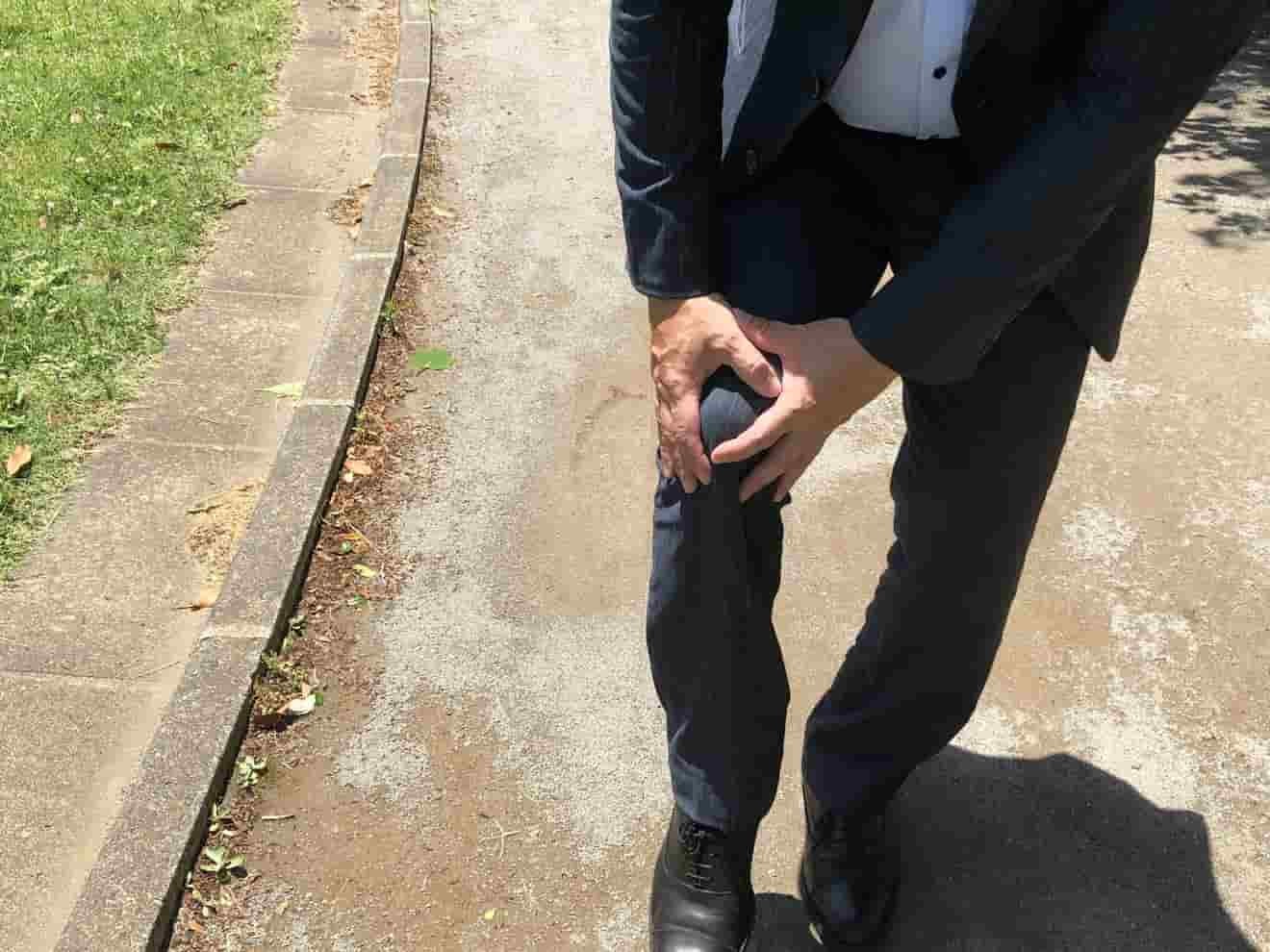

ミシミシと膝の音が鳴った経験はありませんか?立ち上がったり座ったりしたときに、自分でも驚くほどの音が出て心配になることもあるでしょう。私たちの身体は日々の生活を通してさまざまなサインを発信しています。膝がミシミシと鳴るのは、もしかして変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)の合図かもしれません。

そこで今回は、足の専門家が膝の音がミシミシ鳴る原因と、変形性膝関節症の可能性がある場合に避けたい行動、改善アプローチを紹介します。おすすめのエクササイズも紹介しますので、ぜひご覧ください。

膝の音がミシミシ鳴る原因と受診の目安

膝の音がミシミシ鳴る原因は一体、何なのでしょうか。ここでは、音が鳴る原因と受診の目安を解説します。

音が鳴る原因

「ポキポキ」や「パキパキ」のような膝からの音は、音が出たときに痛みがなければ問題はないとされています。ただし、音が頻繁に鳴る、または音と一緒に痛みを感じる場合は注意が必要です。また、「ミシミシ」や「ギシギシ」のような擦れる音や打つ音が聞こえる場合は、変形性膝関節症の可能性があると言えます。

膝が鳴る原因を深く理解するためには、膝関節の構造を理解することが重要です。膝関節は、太ももの骨とすねの骨によって形成されており、関節を覆う軟骨は衝撃吸収や動きの滑らかさを保つ役割を担っています。

変形性膝関節症は、軟骨の摩耗が原因となる疾患です。軟骨が徐々に摩耗し、太ももの骨とすねの骨が直接接触するようになると、膝を曲げ伸ばす動作の際に「ミシミシ」や「ギシギシ」といった音が発生します。

音が鳴る状態を放置していると、膝関節の変形が進行し、症状が悪化してしまう可能性があります。そのため、日常生活で頻繁に膝から音がする人は特に注意が必要です。

受診の目安

膝の関節に痛みや腫れがある場合や、曲げたり伸ばしたりする動きに違和感がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。変形性膝関節症の場合、早期治療により膝の痛みや炎症を和らげられる可能性があります。

また、変形性膝関節症は、人によって症状の出方が全く異なるという特徴があります。そのため、痛みを感じて病院を受診したところ、すでに症状が進行していた、という事例も少なくありません。

症状が進むと歩行が困難になる可能性もあるため、痛みを感じたときだけでなく、膝の音や日常生活中の動きに違和感を覚えた段階で、早めに整形外科を受診することをおすすめします。

膝の音がミシミシ鳴るときに避けたい動作

膝の音がミシミシ鳴るときには、以下3つの動作を避けましょう。

- 正座・深くしゃがむ動作

- 重い荷物の持ち運び

- 長時間の立ち姿勢

- 階段の上り下り

それぞれについて、詳しく解説します。

正座・深くしゃがむ動作

正座やしゃがむなど、膝を大きく曲げる動作は膝に対する負荷が大きいため、膝に違和感があるときには避けましょう。

たとえば、日本の生活スタイルには以下のような場面がよく見られます。

- 床に直接座る(正座)

- 布団で寝る(横になる・立ち上がるときに膝を大きく曲げる)

- 布団を押し入れに片付ける

- 和式トイレを使う

日常生活を送っている中で、変形性膝関節症の疑いがある方は、洋式の生活スタイルへの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

座るときにはできる限り椅子を使い、ベッドで寝る、トイレは洋式を選ぶといった方法を試してみてください。膝を曲げる動作を最小限に抑え、負荷を軽くしていきましょう。

重い荷物の持ち運び

膝がミシミシと鳴るときには、重い物を運ぶ、積み降ろすといった動作は避けましょう。特に建設業、運輸業、農業など重い物を扱うお仕事をしている方は、注意が必要です。

変形性膝関節症は高齢者がなりやすいとされていますが、50歳以上の人でも軽度の変形性膝関節症を患っていることは珍しくありません。慢性的に負荷がかかり続けることで、症状が進んでしまう可能性があります。

また、仕事ではなく普段の生活でも重い物を持ち運ぶことはあります。例えば、スーパーマーケットで大量に買った食料品を運ぶときなどでも、膝への負担はかかっています。

重い荷物を運ぶときには、キャスター付きのカートやシルバーカーを使い、持ち上げる動作が少なくなるようにしましょう。

長時間の立ち姿勢

膝がミシミシと鳴るときには、長い時間、立ち続けるのもおすすめしません。特に、立っているときに自然と内股になる人は、膝関節にねじれが生じやすく、膝への負担となってしまうことがあります。

また、外側荷重でO脚の場合も、膝の内側にストレスがかかりやすく注意が必要です。

内股やO脚になりやすく、さらに長時間立つ必要がある人は、膝サポーターやインソール(足底板)を使うことで、膝が内側に曲がる状態を避けられます。特に料理人や美容師など、立ち仕事の方はお試しください。

階段の上り下り(頻回)

階段を使う場合、特に下りはしっかり手すりにつかまるなど注意しましょう。可能であれば生活の拠点を1階に移すことを検討してもいいかもしれません。

膝の音がミシミシ鳴るときの3つの改善アプローチ

変形性膝関節症かなと思ったときには、どのようなことをすればいいのでしょうか。ここでは、膝の音がミシミシ鳴るときの改善アプローチを以下の3つ解説します。

- ウォーキングをする

- 体重管理をする

- 正しい歩き方を身につける

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

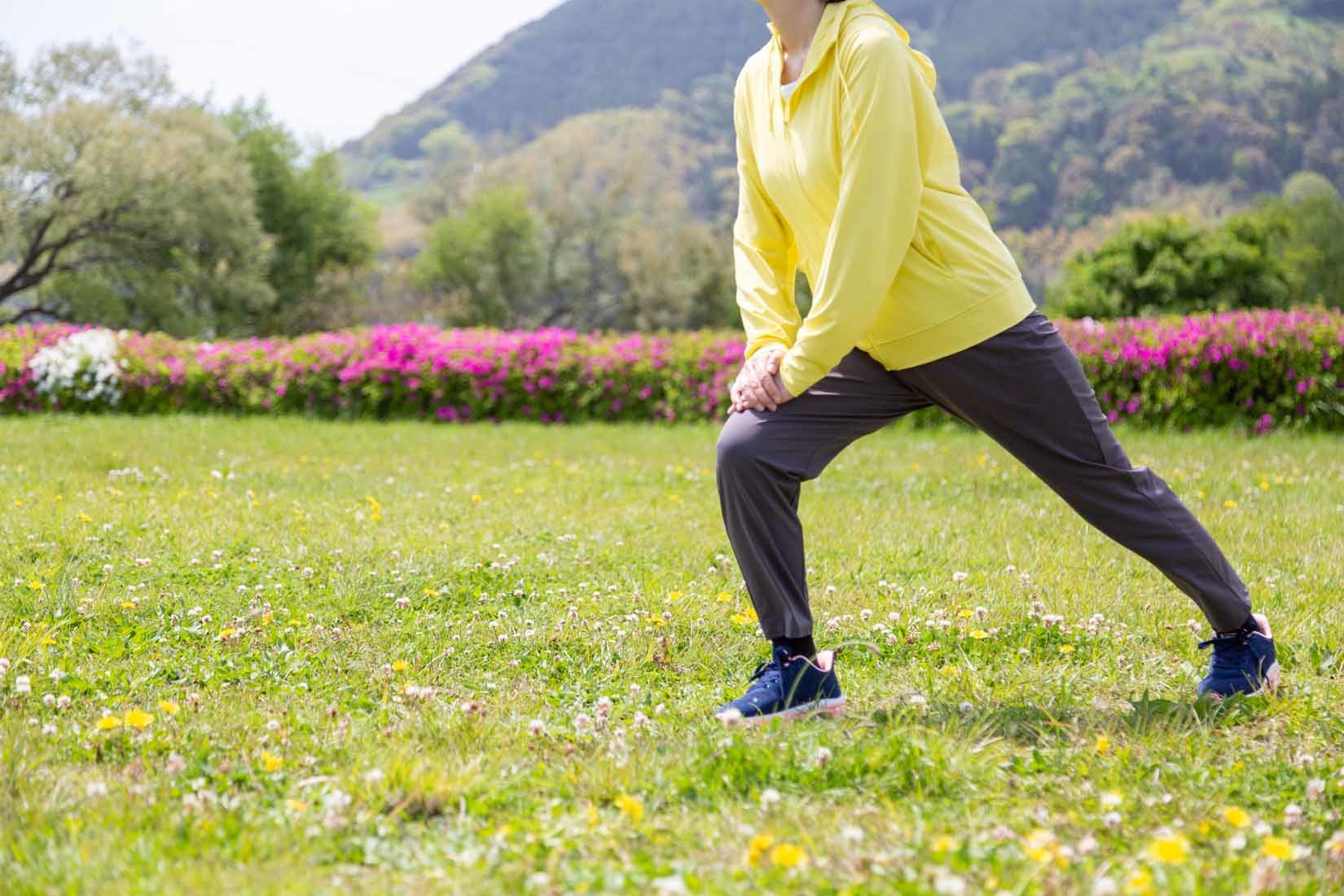

ウォーキングをする

膝の音がミシミシ鳴るときの改善アプローチの1つ目は、ウォーキングをすることです。20〜30分のウォーキングを習慣に取り入れてみましょう。

ウォーキングは、継続することが非常に重要です。時間の確保が難しい場合は、職場への通勤時に、1つ前の駅で降りて歩く、ちょっと遠い店舗まで歩いて買物するなど、普段の生活の中で散歩を組み込むことを意識してみてください。

また、水中ウォーキングも変形性膝関節症の改善に役立つエクササイズの1つです。水の抵抗力と浮力を利用できるためです。

水中では体重による負荷が軽減され、水の抵抗があるため、ゆっくりとした動作をするようになります。そのため、関節への負荷を軽減しながら、筋肉を強化するのに効果的です。

水中ウォーキングを継続的に行うことで、膝に負荷をかけずに筋力アップできる可能性があります。特に、太ももの筋肉を鍛えることができるため、膝の安定性が増すことにもつながるでしょう。

体重管理をする

膝の音がミシミシ鳴るときの改善アプローチの2つ目は、体重管理をすることです。体重が増えると、膝にかかる荷重が大きくなってしまいます。体重管理におすすめの方法は、毎日、決まった時間に体重を量り、急激に増えていないかを確認することです。

体重が増えたときには食事の量を調節したり、間食の頻度を減らしたりするなどの対策を試してみてください。

もし食事量をコントロールするのが難しいと感じる場合は、食べるときに噛む回数を増やしてみましょう。満腹感を得やすくなる方法です。また、夕食は寝る時間の2〜3時間前までに終わらせるようにしましょう。

正しい歩き方を身につける

膝の音がミシミシ鳴るときの改善アプローチの3つ目は、正しい歩き方を身につけることです。正しい歩き方をすると、膝に負担がかかりにくくなるため、軟骨の摩耗を防ぐことができます。

正しい歩き方のポイントについて説明します。

理想的な歩き方では、以下の順に重心が移動していきます。

かかと→足の外側→親指の付け根(あおり運動)

まずは、かかとから着地し、親指から自然に蹴り出すことをイメージしてみてください。

歩き方は、意識していないと変わりません。通勤中や通学中、ウォーキングをするときなどに、ぜひ実践してみてください。

ミシミシ音が鳴る膝におすすめのエクササイズ

変形性膝関節症の改善には、運動もよいとされています。ここでは、おすすめのエクササイズを以下の3つ解説します。

- ふくらはぎを伸ばすストレッチ

- 内転筋を鍛える

- 足首を回す

1つずつ見ていきましょう。ただし前述した通り、膝が痛むときや日常的にミシミシ・ギシギシという音が鳴るときには、無理してエクササイズを行わず、医療機関を受診してください。

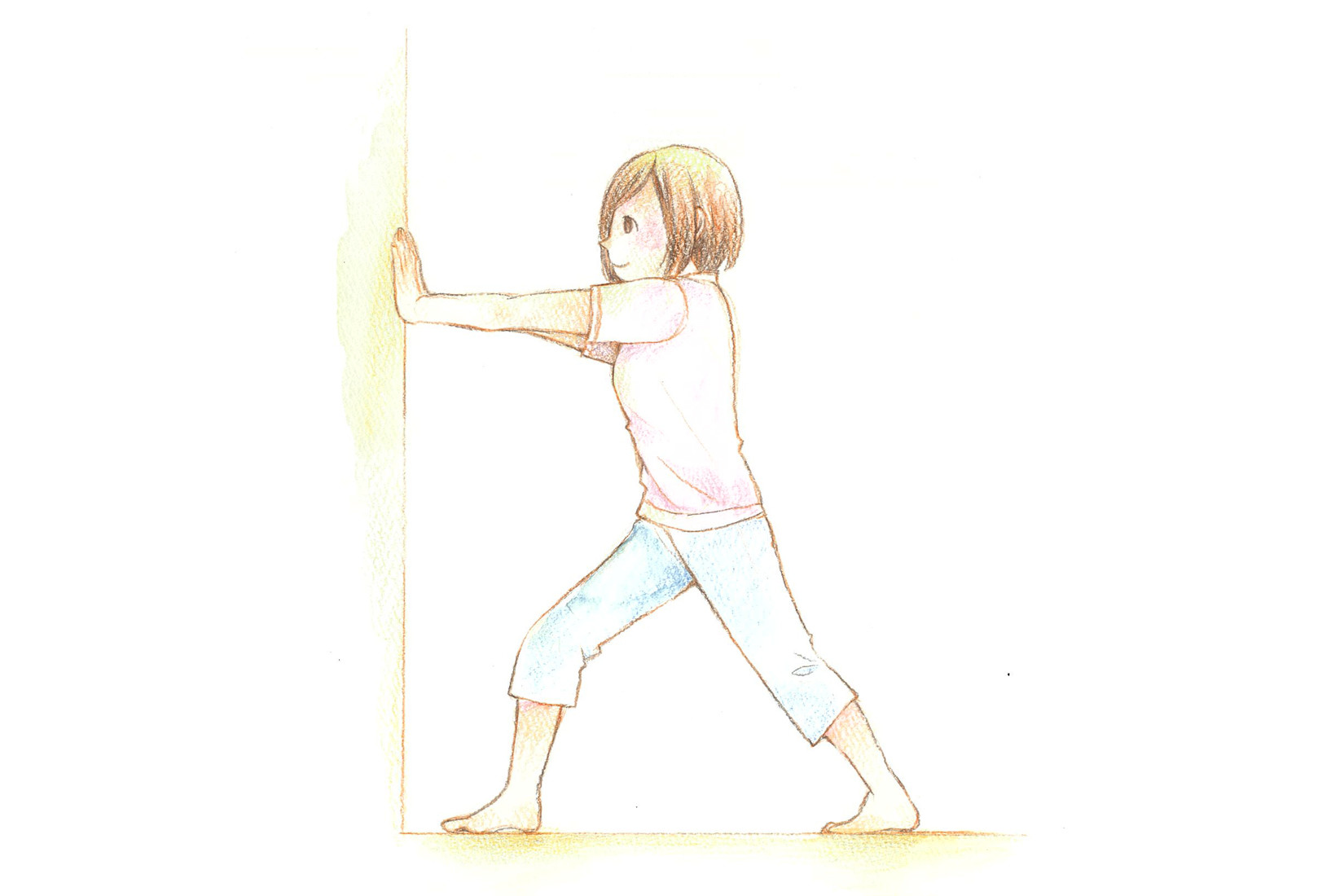

ふくらはぎを伸ばすストレッチ

音が鳴る膝におすすめのエクササイズの1つ目は、ふくらはぎを伸ばすストレッチです。ふくらはぎには、立つ・歩く・ジャンプするなど日常生活の多くの動きに関わる筋肉があります。ふくらはぎの筋肉の柔軟性を保つことで、膝への負荷が軽減されやすくなります。

【ふくらはぎのストレッチ】

- 足を肩幅に開き、椅子やテーブルに手を置く

- 片足を1歩後ろに下げ、前に出した足の膝を曲げる

- 後ろに下げた足のふくらはぎをゆっくりと伸ばす

- その状態を20秒~30秒キープする

- 足を入れ替えて、もう一方の足をストレッチする

このストレッチを、1日に3セット行うのが理想的です。ふくらはぎが伸びて、心地よさを感じるはずです。お仕事の休憩時間や帰宅したときなどに、ぜひ実践してみてください。

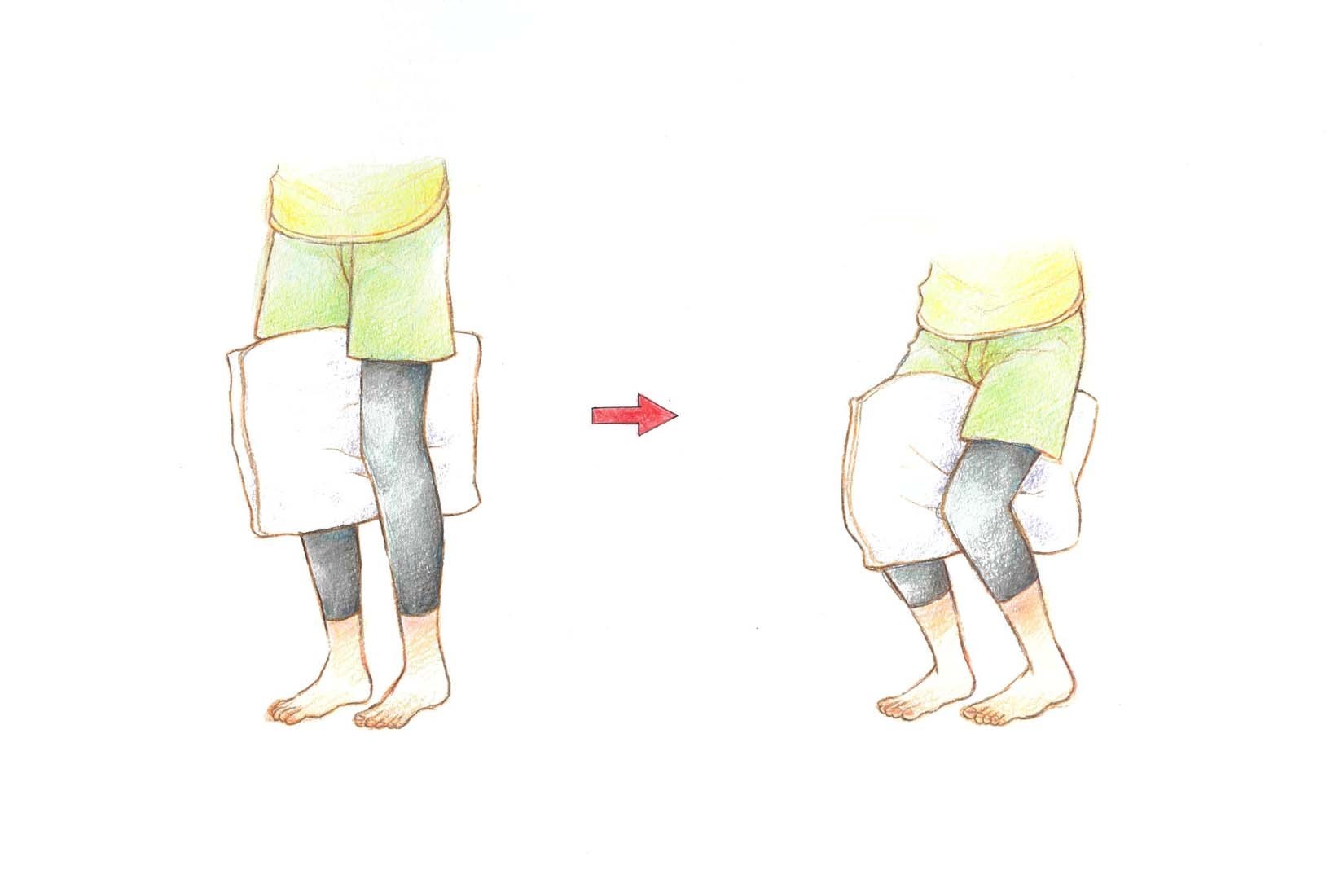

内転筋を鍛える

音が鳴る膝におすすめのエクササイズの2つ目は、内転筋を鍛えることです。内転筋は、大腿部(だいたいぶ=太もも)の内側にあり、脚を内側に引き寄せる動きを担っています。内転筋の筋力は膝の安定性にも影響するため、エクササイズをして鍛えることをおすすめします。

まずは枕やクッション、またはバスタオルを準備してください。バスタオルを使用する場合は、細長く折りたたみ、端から丸めておきます。

【内転筋のエクササイズ】

- 立っている状態で、膝の間にクッションを置く。

- 膝を曲げて、クッションを圧縮するように力を入れる。

- 大腿の内側に力が入る状態を保ちながら、ゆっくりと膝を元の位置に戻す。

- 1~3のステップを10回行う

このエクササイズを1日1~2セット行うことを目指しましょう。エクササイズ中は上半身の姿勢を崩さないようにするのがコツです。また、上げる脚の膝が曲がらないように気をつけてください。

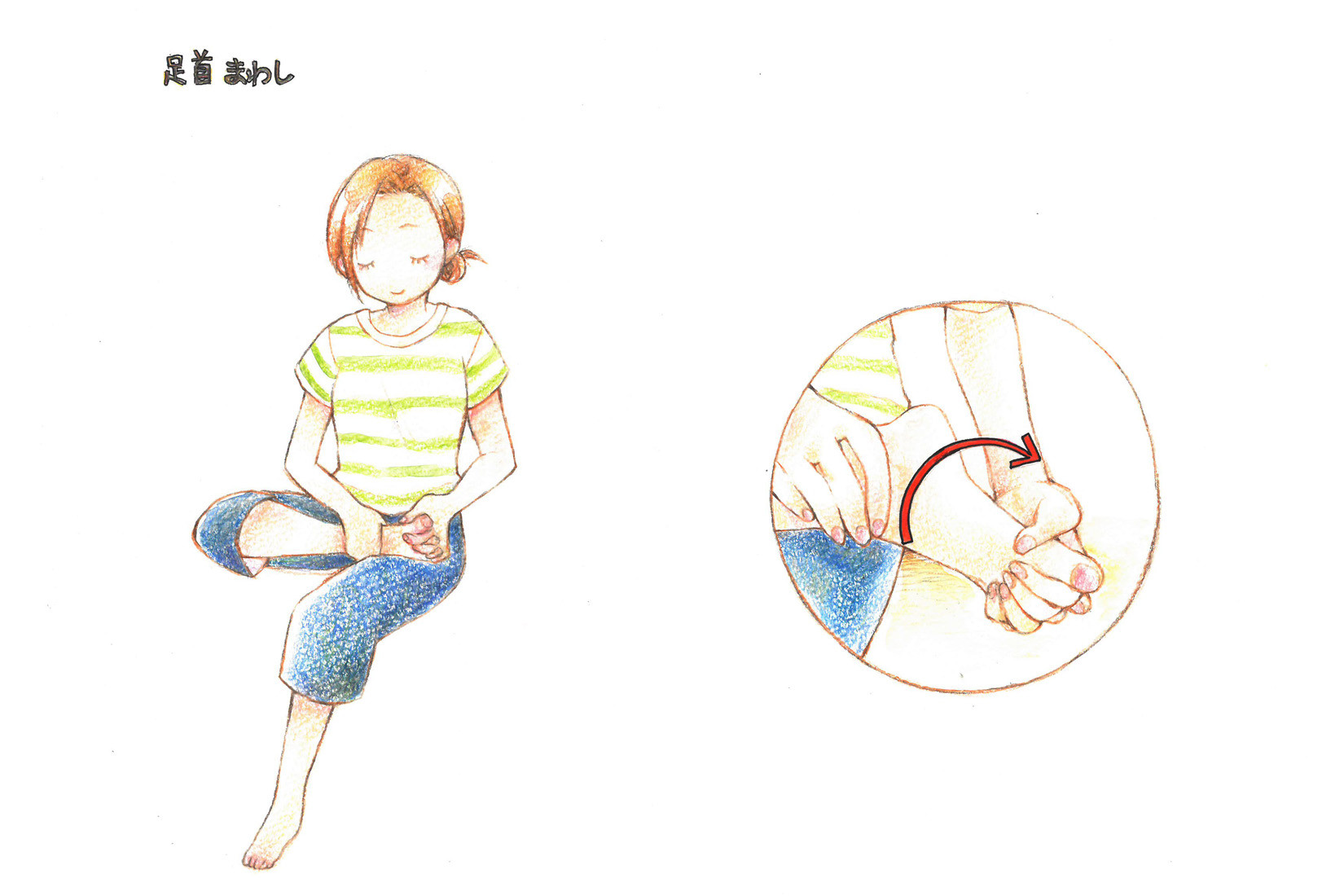

足首のストレッチ

音が鳴る膝におすすめのエクササイズの3つ目は、足首のストレッチです。足首の筋肉は、立ち上がったり、歩いたりするときに働いているため、足首の筋肉が硬くなると、歩行時に膝に余計な負荷がかかってしまいます。

足首の関節を柔らかくすることで、筋肉や関節の動きを滑らかにする効果が期待できます。

【足首回し】

- 右足を左足の太ももあたりに乗せる

- 右手で右足首をしっかりとつかんで支え、左手の指を右足の指の間の奥まで入れる

- 足首から大きく回す

片足20回ずつ回しましょう。足指が固くなっていると、最初は難しく感じるかもしれません。続けていくうちに、柔軟性が高まり回しやすくなるでしょう。

このストレッチは血行促進を促す効果もあるため、むくみ解消にも効果的ですよ。ぜひ行ってみてください。

まとめ

膝がミシミシとなるのは、体が異変を感じているサインの1つと言えます。正しく理解し、対策を講じていくことが大切です。特に、立つ・座る・歩くといった動作をするときの足元のサポートは欠かせません。足元を安定させるためには、五本指靴下の着用もおすすめです。

五本指靴下を履くと、足指が伸ばされた状態になり地面を捉えやすくなります。足指をしっかり使えることで足のアーチ機能が働き、膝への負担を軽減する効果が見込めます。本記事で紹介した方法とともに、五本指靴下を普段の生活に取り入れてみませんか。ケアソクの〈ととのえる〉は、科学的エビデンスのある五本指靴下です。ぜひ試してみてください。

●足のアーチをサポートし、重心バランスをととのえる

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者: 株式会社 山忠