変形性膝関節症を予防する歩き方を専門家が解説!足の筋力トレーニングも紹介

O脚の症状が進むと変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)になると耳にして、不安を覚えている人がいるかもしれません。

「変形性膝関節症になると、どんな症状が出るの?」「変形性膝関節症を予防する歩き方は?」という疑問を持っている人もいるでしょう。

O脚の症状が進むと変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)になると耳にして、不安を覚えている人がいるかもしれません。

「変形性膝関節症になると、どんな症状が出るの?」「変形性膝関節症を予防する歩き方は?」という疑問を持っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、変形性膝関節症の症状や予防方法などを詳しく解説していきます。また、予防や、症状を緩和させるための歩き方や筋力トレーニングも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

変形性膝関節症は予防できる?歩き方との関係も解説

変形性膝関節症という病名は、聞き慣れないという人もいるでしょう。ここでは、変形性膝関節症について、以下3つの観点から、詳しく解説していきます。

変形性膝関節症という病名は、聞き慣れないという人もいるでしょう。ここでは、変形性膝関節症について、以下3つの観点から、詳しく解説していきます。

- 変形性膝関節症とは

- 症状

- 予防方法

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨が徐々に摩耗・損傷し、関節の形状が変形する疾患です。 私たち人間の脚の膝は、関節の間に軟骨があり、立ったり歩いたりするときに、衝撃を吸収する役割を担っています。 変形性膝関節症になると、膝の軟骨がすり減り、膝に痛みや腫れを起こしてしまうことがあります。 変形性膝関節症は、加齢や運動不足、体重の増加、関節の損傷など、さまざまな要因によって引き起こされると言われています。

症状

変形性膝関節症になると、立ち上がる・歩く・階段を昇り降りするなどの動作が、つらく感じてしまうことも少なくありません。 特に、関節を動かすときに痛みを感じる人が多いようです。関節が炎症を起こすと、膝周辺が腫れることもあります。また、変形性膝関節症の症状が進行すると、膝関節の形状が変化し、変形してしまう可能性もあるでしょう。 変形性膝関節症の症状が疑われる際には、自己判断せず、整形外科などの医療機関を受診しましょう。

変形性膝関節症になると、立ち上がる・歩く・階段を昇り降りするなどの動作が、つらく感じてしまうことも少なくありません。 特に、関節を動かすときに痛みを感じる人が多いようです。関節が炎症を起こすと、膝周辺が腫れることもあります。また、変形性膝関節症の症状が進行すると、膝関節の形状が変化し、変形してしまう可能性もあるでしょう。 変形性膝関節症の症状が疑われる際には、自己判断せず、整形外科などの医療機関を受診しましょう。

予防方法

変形性膝関節症を予防するには、体重の自己管理と、適度な運動が重要です。体重が増加すると膝関節にかかる負担も増えてしまうため、適切な体重を維持していくことをおすすめします。

また、筋力や柔軟性を維持していくことが、膝関節の健康に役立ちます。特に、太ももの筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝の安定性が向上する効果が期待できます。他にも、ウォーキング・水泳・サイクリング・ヨガなど、膝への負担が少ない運動がおすすめです。 そして、負荷のかかる運動や活動を行う際には、関節にかかる負担を軽減させる工夫を。例えば、階段の昇り降りをする際には、手すりを使って膝への負担を軽減させると良いでしょう。

変形性膝関節症を予防する歩き方のコツ

変形性膝関節症を予防するには、普段の歩き方を見直してみるのもおすすめです。ここでは、歩行に関係する以下3つの方法を詳しく解説します。

変形性膝関節症を予防するには、普段の歩き方を見直してみるのもおすすめです。ここでは、歩行に関係する以下3つの方法を詳しく解説します。

- 歩き方

- 靴の履き方

- 靴下の選び方

歩き方

変形性膝関節症の予防には、歩き方が重要です。正しい歩行姿勢や動作が身につくことで、関節への過剰な負担が減り、痛みが緩和される効果が期待できますよ。普段歩いている自分の歩き方や姿勢を意識してみましょう。理想的な歩き方では、以下の順に重心が移動していきます。

かかと→足の外側→親指の付け根

まずは、かかとから着地し、親指から自然に蹴り出すことをイメージしてみてください。

歩き方は、意識していないと身につきません。通勤中や通学中、ウォーキングをするときなどに、ぜひ実践してみてください。

足の裏がしっかり地面に着地することで、衝撃が適切に分散され、膝にかかる衝撃が緩和されるでしょう。 また、歩き方がよくなると足の筋力が向上し、関節の安定性が高まって転倒しづらくなります。歩くときのバランスが安定することで、膝関節への負担軽減の効果も期待できます。 正しい歩き方は意識していないと身に付きにくいものです。足をまっすぐ前に出すことを意識して、歩いてみましょう。

靴の履き方

変形性膝関節症を防ぐ歩き方では、靴の選び方や靴の履き方も重要です。靴の履き方は、以下を参考にしてみてください。

変形性膝関節症を防ぐ歩き方では、靴の選び方や靴の履き方も重要です。靴の履き方は、以下を参考にしてみてください。

- 靴を履くときは、腰掛けて履く

- 靴紐またはベルトを緩めて、足を靴に入れる

- かかとを床にトントンと着けて合わせる

- 靴紐またはベルトをしっかり締め直し、かかとを固定させる

膝関節への負担を軽減するためには、足が安定した状態で歩行できるようにすることが大切です。靴を選ぶときには、足にフィットし、足首やかかと部分がしっかりサポートされるものを選びましょう。 特に、小さすぎる靴は足に圧迫感を与え、大きすぎる靴は中で足が前滑りするため不安定な歩行につながります。どちらも膝関節への負担が増加するため、足にあったサイズを選ぶことが大切です。

また、足や膝への衝撃を吸収するためにも、クッション性のある靴を選ぶことをおすすめします。特に、運動時や長時間歩く際は、足裏や靴底のクッション性が高い靴を選びましょう。

なお、靴の中にインソールを入れることも、足のアーチをサポートし、歩行時の負担軽減に役立ちます。

靴下の選び方

変形性膝関節症を予防するためには、靴下選びも重要なポイントの1つです。靴を見直すのと同時に、普段履いている靴下も見直してみてはいかがでしょうか。 靴下を選ぶときには、五本指靴下がおすすめです。健康な状態の足は、5本の足指がすべて接地して、重心が安定します。しかし、足指が地面から浮いた状態になっている人も少なくありません。そこで役立つのが、五本指靴下です。 五本指靴下は足指が1本ずつ独立しているため、足指が動かしやすいという特徴があります。 さらに、足裏のアーチをサポートする機能を持つ五本指靴下を選ぶと、足のバランスが取りやすくなるでしょう。

機能的な靴下を選ぶことは、靴下を、ただ足を保護する衣料品としてではなく、足の健康を守るための「フットヘルスウェア」と捉え直すことができるでしょう。

変形性膝関節症を予防する運動!歩き方とあわせて実施しよう

変形性膝関節症を予防するには、運動して足の筋力をつけていくことも大切です。正しい歩き方をすることに加えて、筋力トレーニングもぜひ実践してみてください。ここでは、以下2つの運動を紹介します。

- 内ももの筋力アップに!クッション潰し

- 良い姿勢を目指す!足上げトレーニング

内ももの筋力アップに!クッション潰し

変形性膝関節症を予防するには、内転筋(ないてんきん)や大腿四頭筋(だいたいしとうきん)を鍛えることが大切です。 内転筋は、脚を開いたり閉じたり、骨盤を正しい位置に保つ働きをしています。 大腿四頭筋は、膝を伸ばす際に働く筋肉で、膝関節の安定性とサポートに重要な役割を果たします。大腿四頭筋を鍛えることで、膝関節にかかる負担の軽減や、歩行時に膝にかかる衝撃を減らす効果が見込めます。

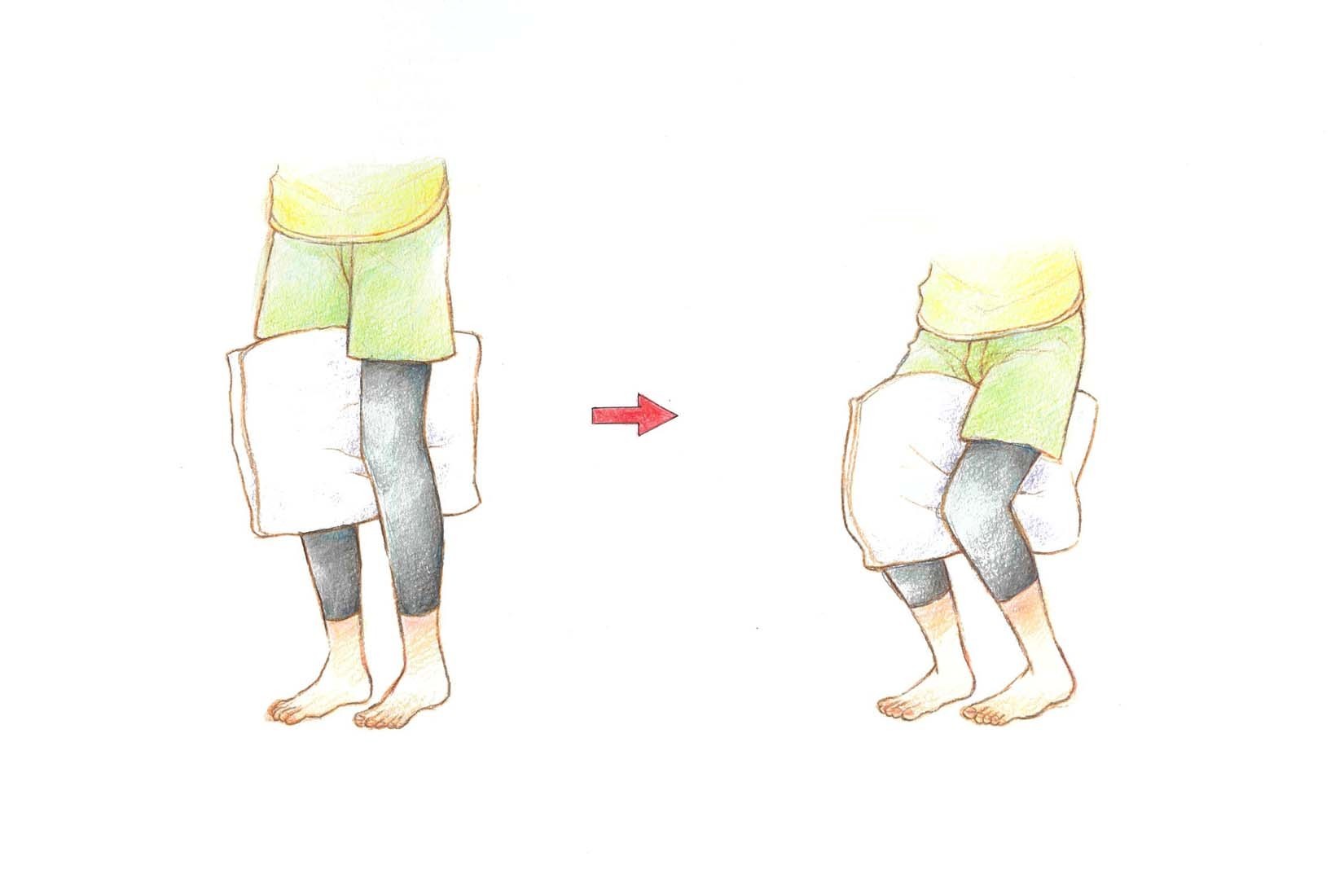

【クッション潰しエクササイズ】

- 立った状態で、クッションを足の間に挟む

- 膝を曲げ、クッションを押し潰すように膝に力を入れる

- 太ももの内側に力が入っていることを意識しながらゆっくりと膝を伸ばす

- 元の立ち姿勢まで伸ばす

このエクササイズを、ゆっくりと10回繰り返しましょう。筋力トレーニングをした後は、ストレッチやマッサージをして、筋肉をほぐすのもおすすめです。

良い姿勢を目指す!足上げトレーニング

変形性膝関節症を予防するには、大腿四頭筋という太ももの筋肉トレーニングをおすすめします。

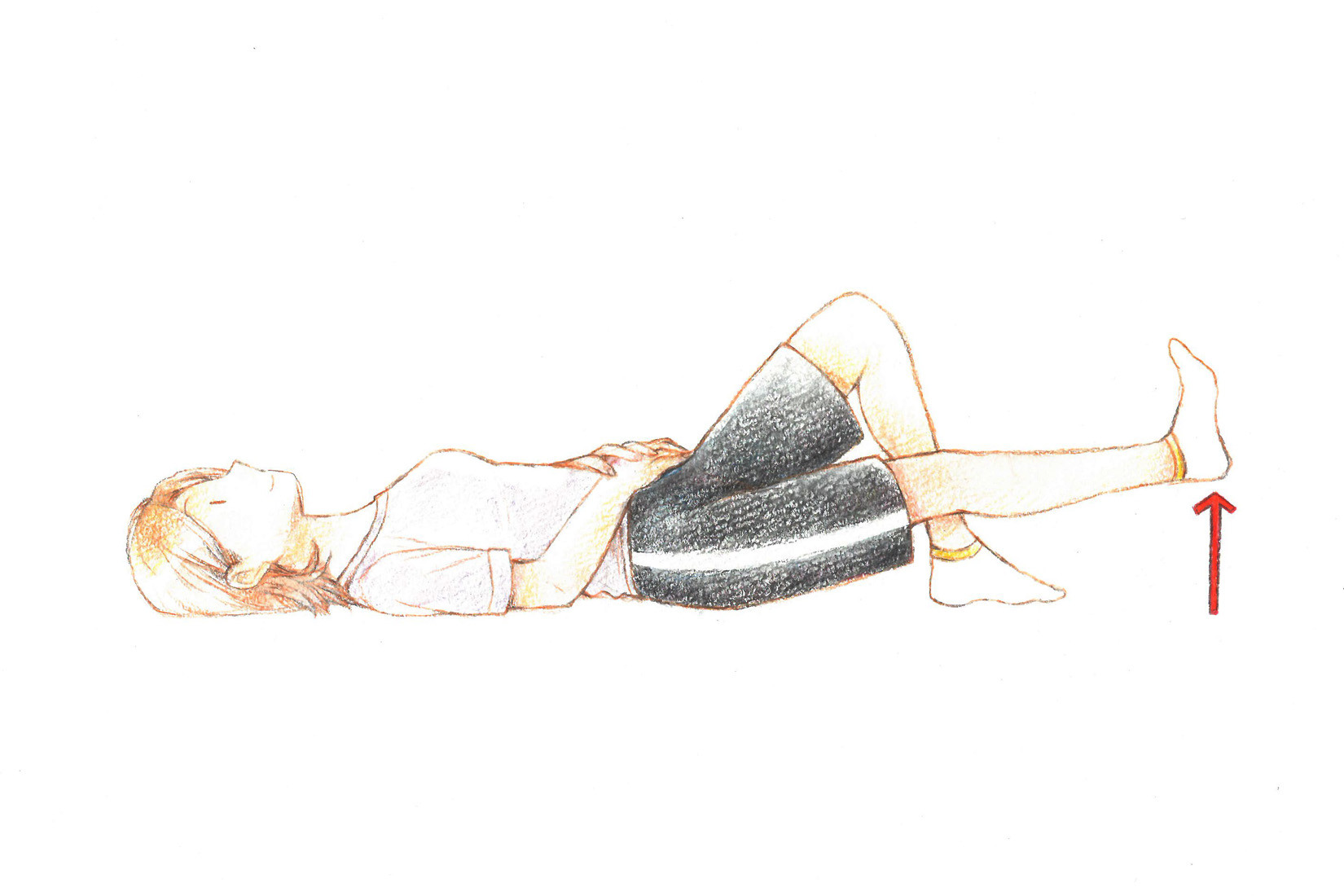

【足上げトレーニング】

- 仰向けに寝た状態で、片方の膝を立てる

- 伸ばしている側の足のつま先を起こした状態で20cmくらい上げ、5秒間保持したらゆっくり下ろす。

- これを片足10回ずつ行う

初めはつらく感じるかもしれません。無理せず少ない回数から続けてみましょう。

まとめ

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨が磨耗し、痛みや機能低下を引き起こす疾患です。予防や症状の緩和には、膝への負担を減らす歩行方法や、適度な運動が効果的です。 また、五本指靴下は、足のサポートに役立ち、膝への負担を軽減する効果が期待できます。足の指を自然に広げて足指が地面に接地しやすくなり、歩行時のバランスの安定にもつながります。

ケアソクの〈ととのえる〉は、足のアーチをサポートする五本指靴下です。本記事で紹介した変形性膝関節症の予防方法とともに、五本指靴下もぜひ試してみてください。

●足指の接地をサポートして、正しい歩行姿勢を促す

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら

記事監修

北澤 友子(きたざわ ともこ)

理学療法士

保健学修士

シックネイルケアセラピスト

新潟医療福祉大学大学院修了後、同大学の非常勤講師を担当しながら、リハビリの臨床現場をメインに活躍中。足・靴下・歩行に関する研究を学会にて多数発表。介護予防・健康増進など自治体の健康事業にも携わる。

【学術論文、研究発表】

前足部内外面に滑り止めを有した靴下が歩行時のクリアランスに及ぼす影響,"北澤 友子(新潟医療福祉大学 大学院医療福祉学研究科), 阿部 薫, 伊藤 菜記",靴の医学(0915-5015)31巻1号 Page83(2017.08),会議録

転倒防止と屋内移動効率の向上を目指した滑り止め構造を有する靴下の開発,"北澤 友子(らぽーる新潟ゆきよしクリニック), 阿部 薫, 笹本 嘉朝, 後藤 可奈子, 中林 功一, 中林 知宏, 亀山 貴司",The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine(1881-3526)JARM2016 Page I397(2016.06),会議録

ほか

著者

株式会社 山忠

公式サイト