足底筋膜炎を改善するための靴下選びと役立つ知識を公開

朝、起きて立ち上がる時にピリッと踵(かかと)が痛むことはありませんか。その足の痛みは、足底筋膜炎かもしれません。実際、足底筋膜炎に悩まれている方は少なくないようです。

そこで今回は、足底筋膜炎の症状と原因を解説し、靴下は足底筋膜炎にどのような効果をもたらすのか解説していきます。痛みを緩和する方法も紹介していきますので、ぜひご覧ください。

足底筋膜炎と靴下は関係ある?概要と症状を解説

足底筋膜炎と靴下の関係を探るために、まずは足底筋膜炎の基礎情報をみていきましょう。

足底筋膜炎ってどんなもの?知っておきたい基礎情報

足底筋膜炎(足底腱膜炎)は、足の指の付け根から踵の先に向けて通る足底筋膜が炎症を起こした状態です。人間の足は、親指の付け根・小指の付け根・踵の3点を通ってアーチ状に形成されています。このアーチを下から支えているのが足底筋膜です。

歩いている時やランニングをしている時、足裏アーチは地面からの衝撃を吸収しています。足裏アーチを形成する足底筋膜に、繰り返し圧迫と牽引の刺激が過度にかかって、小さな断裂と変形が起こります。すると炎症となり足裏に痛みを感じてしまうのです。

足裏アーチの中でも、足底筋膜はバネのような働きを持つ部分。それゆえに仕事中、長時間立ち姿勢でいる方やスポーツで酷使してしまう方は、足底筋膜炎になりやすいことがわかっています。

また、土踏まずを形成する内側縦アーチが高くなる「ハイアーチ」も、柔軟性が不足し衝撃吸収がうまくできないため、足底筋膜炎になりやすいです。

→関連記事:ハイアーチとは?原因と改善方法など靴下選びのコツを解説

足底筋膜炎になると痛みが出やすいのは以下3箇所です。

- 踵の内側(踵と筋膜の付着部)

- 親指の付け根

- 土踏まず

このあたりに痛みを感じるようになったら足底筋膜炎が疑われます。

特に症状が強く出るのは踵のやや内側あたり(指先に近いほう)です。腫れや熱感を伴うケースは少ないでしょう。しかし、治療を始めてすぐに治る症状ではありません。うまく痛みを緩和しながらつきあっていくことが大切です。

過度なスポーツが原因である場合、まずは練習量を少なくしましょう。炎症が起こっている間は休息が欠かせません。また、足の負担を少なくする靴下やインソールの使用が有効です。マッサージやストレッチで筋膜の柔軟性を維持することも大切です。

足底筋膜炎の症状は?靴下購入前にチェック

もしかして足底筋膜炎かな?と思ったらセルフチェックしてみましょう。

すぐに確認できる方法を紹介していきます。

以下の症状があるかをチェックしてください。

- 朝、足を着いた時に踵が痛む

- スポーツで着地した時に痛む

- 急に歩き出すと痛む

- 足の裏がつっぱっている感覚がある

- つま先立ちをすると痛む

当てはまる症状があれば、足底筋膜炎になっている可能性は高いでしょう。

足底筋膜炎になる原因は?靴下を選ぶ前に知っておくべきこと

足底筋膜炎は、スポーツ・扁平足・長時間の歩行・足の筋力低下などが主な原因だといわれます。足の筋肉を過度に使うことで、足の指や足首が硬くなるためです。

次からは、それぞれのケースについてもう少し詳しく解説していきましょう。

ジャンプ動作の多いスポーツをしている

ランニングやバスケットボールなど、ジャンプ動作の多いスポーツをしていると、足底筋膜炎になりやすいといわれます。足を着地させた時と足を蹴り出す時に、筋膜に強い圧迫と牽引の力が加わるためです。

圧迫と牽引を繰り返した足底筋膜は小さな断裂が入り、踵や足の裏に痛みを引き起こします。特に、硬いグランドやアスファルトの上で運動の練習をしている人は注意しましょう。足にかかる負担は、土の上で行う運動よりも大きくなります。

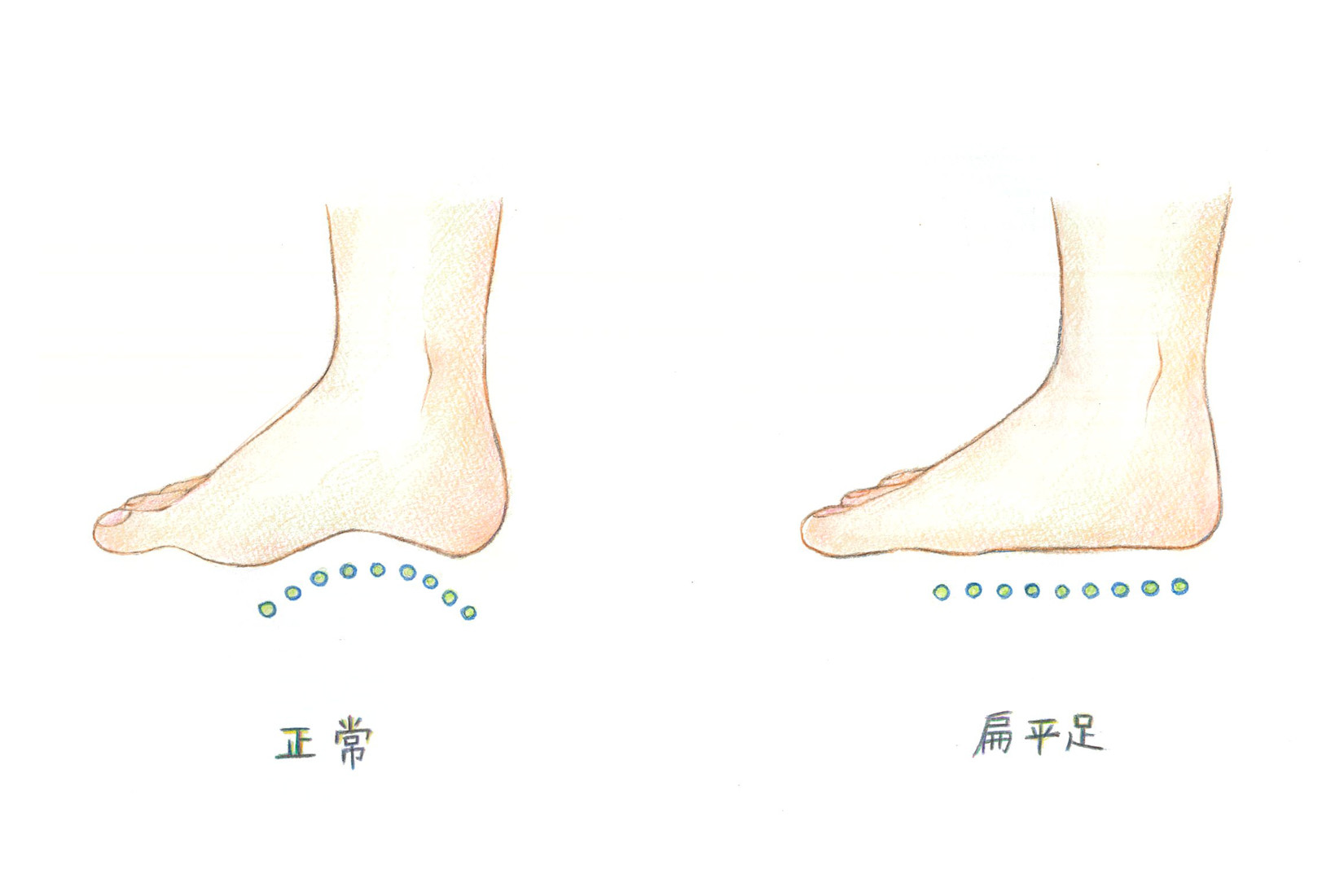

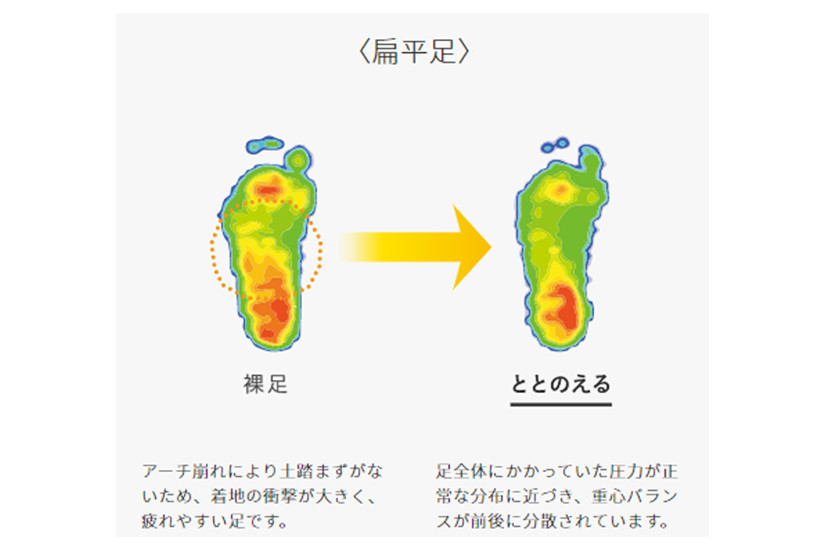

アーチが崩れて扁平足になっている

土踏まずのない扁平足の人は、足底筋膜が常に伸ばされた状態です。足裏アーチが崩れ、歩行時にかかる負担を軽減できません。筋膜にかかる負荷は大きくなり、足底筋膜炎になりやすいといわれます。

立ちっぱなしの仕事をしている

足底筋膜炎になりやすい人の特徴として、仕事で長時間立っている人が挙げられます。

立位の姿勢が長く続き、体重が足にかかり続けることで足底筋膜が伸ばされ、炎症の原因となります。

ふくらはぎの筋肉が硬くなると、踵の骨が引っ張られてアキレス腱炎を生じたり、踵を介して足底筋膜も引っ張られることで痛みが出る場合もあります。

するとリンパの流れは悪くなり、足がむくみやすくなった状態です。また、ヒールを履いている人は扁平足や外反母趾になりやすいことも覚えておきましょう。高すぎないヒールを選んで、トラブルを未然に防止していきたいものです。

関連記事:扁平足ってどんな足?靴下選びに役に立つチェック方法や改善策を解説

足の筋力が落ちた

生活習慣の変化で、足の筋力が落ちたという人も注意が必要です。

筋力が落ちることで足のアーチが下がり、足底筋膜が伸ばされ、痛みを生じる可能性があります。

筋力低下が原因だと分かっている場合は、足裏のエクササイズやふくらはぎのストレッチをおすすめします。足の指・足首・アキレス腱の柔軟性を保つことが大切です。

関連記事:足の土踏まずがない!扁平足になる原因は?改善方法も解説

足底筋膜炎を改善する3つの方法!靴下選びとあわせて実施してみよう

つらい足の痛み、なるべく早く解消したいですよね。足底筋膜炎の痛みを改善する方法を紹介していきます。ご自宅で簡単にできる対策です。ぜひ行ってみてください。

※ただし、痛みが強い場合は整形外科などの専門医を受診することをおすすめします。あくまでエクササイズは炎症が落ち着いてから行いましょう。

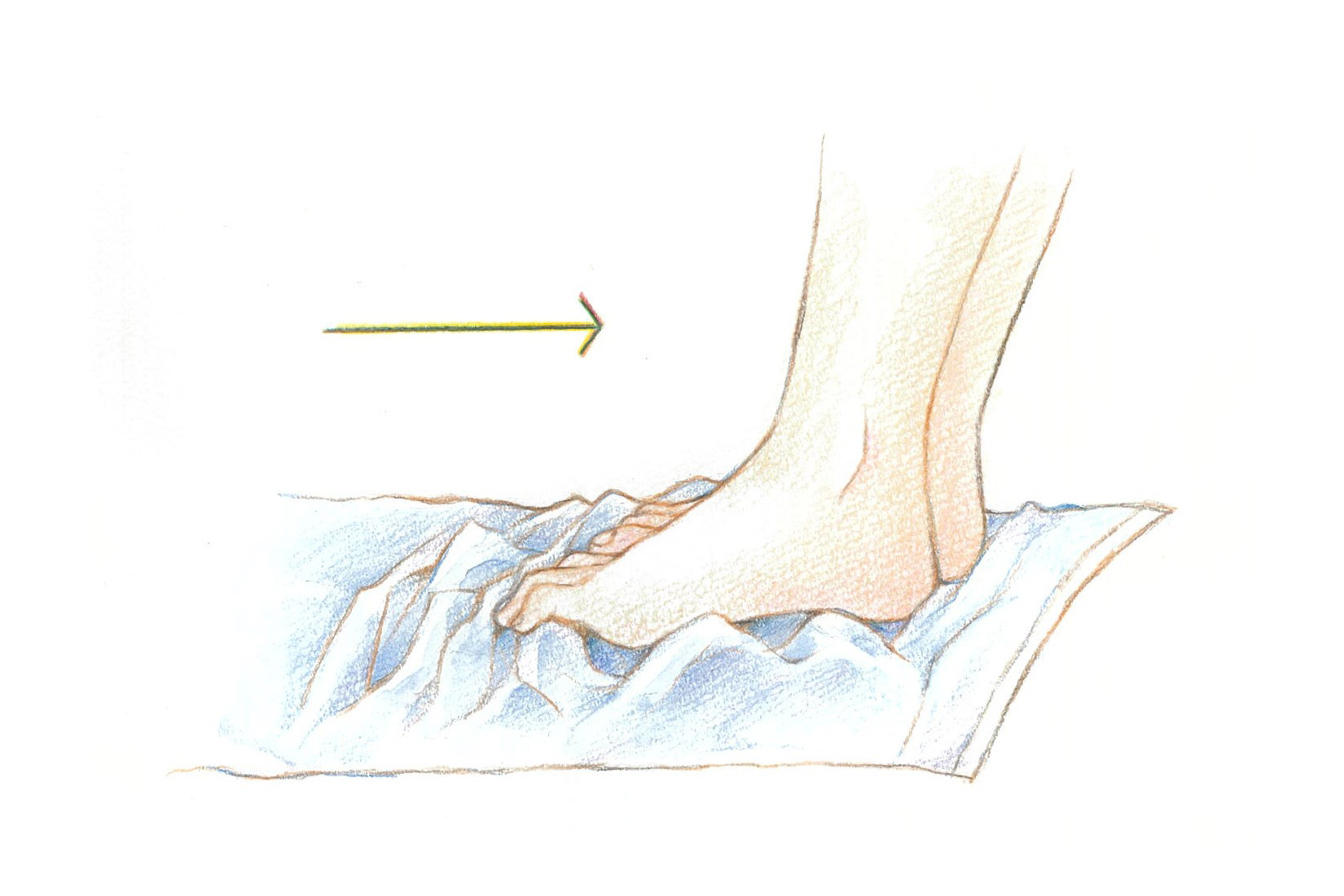

マッサージする

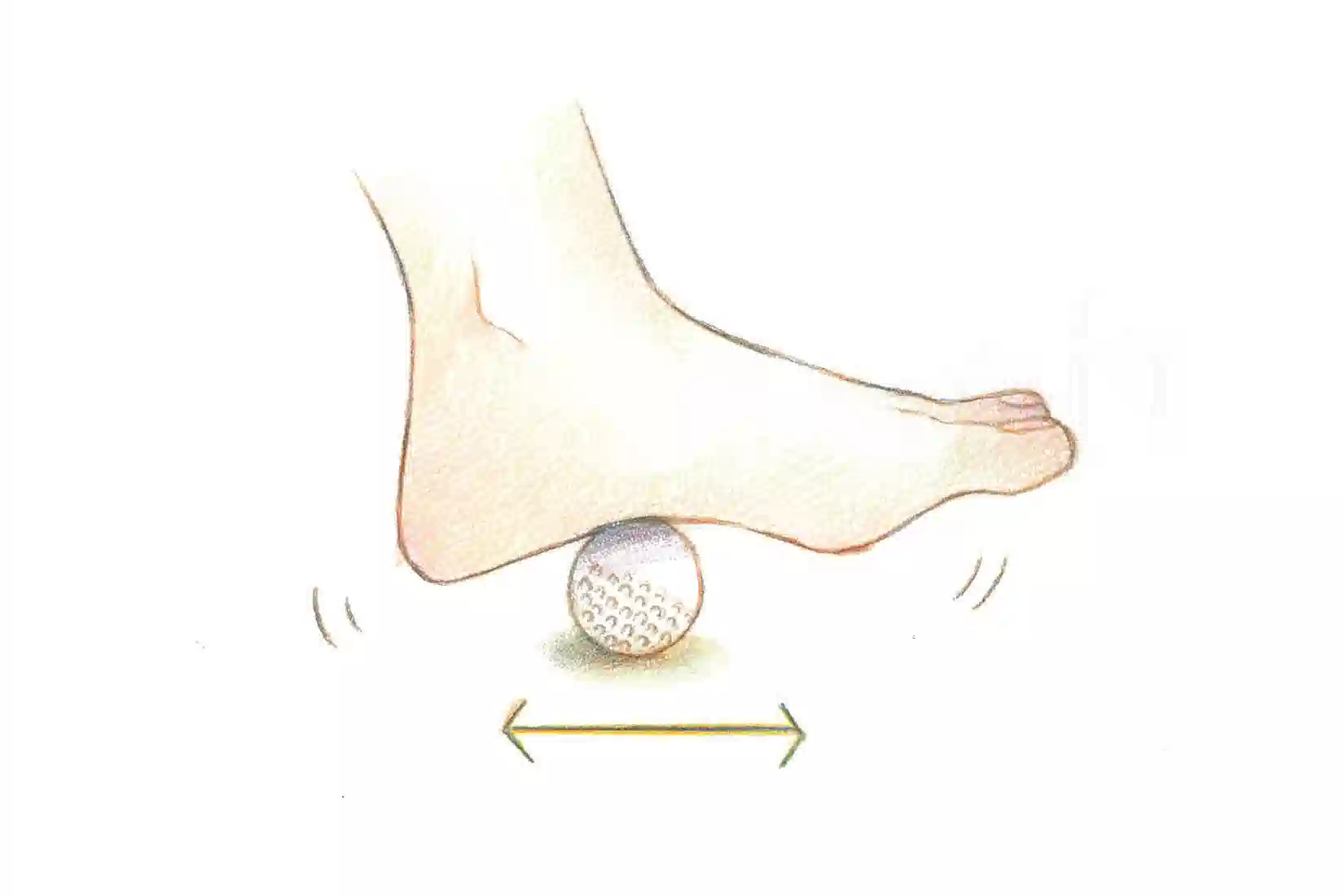

足の痛みを緩和するマッサージ方法を紹介します。ゴルフボールやテニスボールなど、自宅にある小さなボールを足裏で転がすマッサージです。

ボールで土踏まずに少し圧力をかけ、血行促進を行っていきます。準備するのは椅子と小さなボールだけなので簡単に実践できます。

手順は以下4ステップです。

- 椅子に座る

- ボールを床に置く

- 上に足裏を乗せる

- 前後に足を動かす

ボールが滑らないようにカーペットの上などがおすすめです。はじめは片足につき2分間続けてみましょう。慣れてきたら徐々に時間を増やしていきます。足裏が心地よくマッサージされるのを感じるはずです。リラクゼーション効果も期待できますよ。

ストレッチする

足首の柔軟性を高めるには、ふくらはぎのストレッチが有効です。ふくらはぎの筋肉が収縮すると、アキレス腱を引き上げます。筋肉や靭帯を柔らかくして、足関節の安定性を高めるために行っていきましょう。

手順は以下3ステップです。

- 椅子やテーブルに手を掛け、両足を肩幅に広げる

- 片足を後ろに引き、もう片方の膝を曲げる

- 後ろ足のふくらはぎを伸ばす

20秒~30秒間、しっかりと伸ばします。息を吐きながらゆっくりと伸ばし、片足3セットずつ行いましょう。ふくらはぎが伸びて心地よさを感じられるはずです。

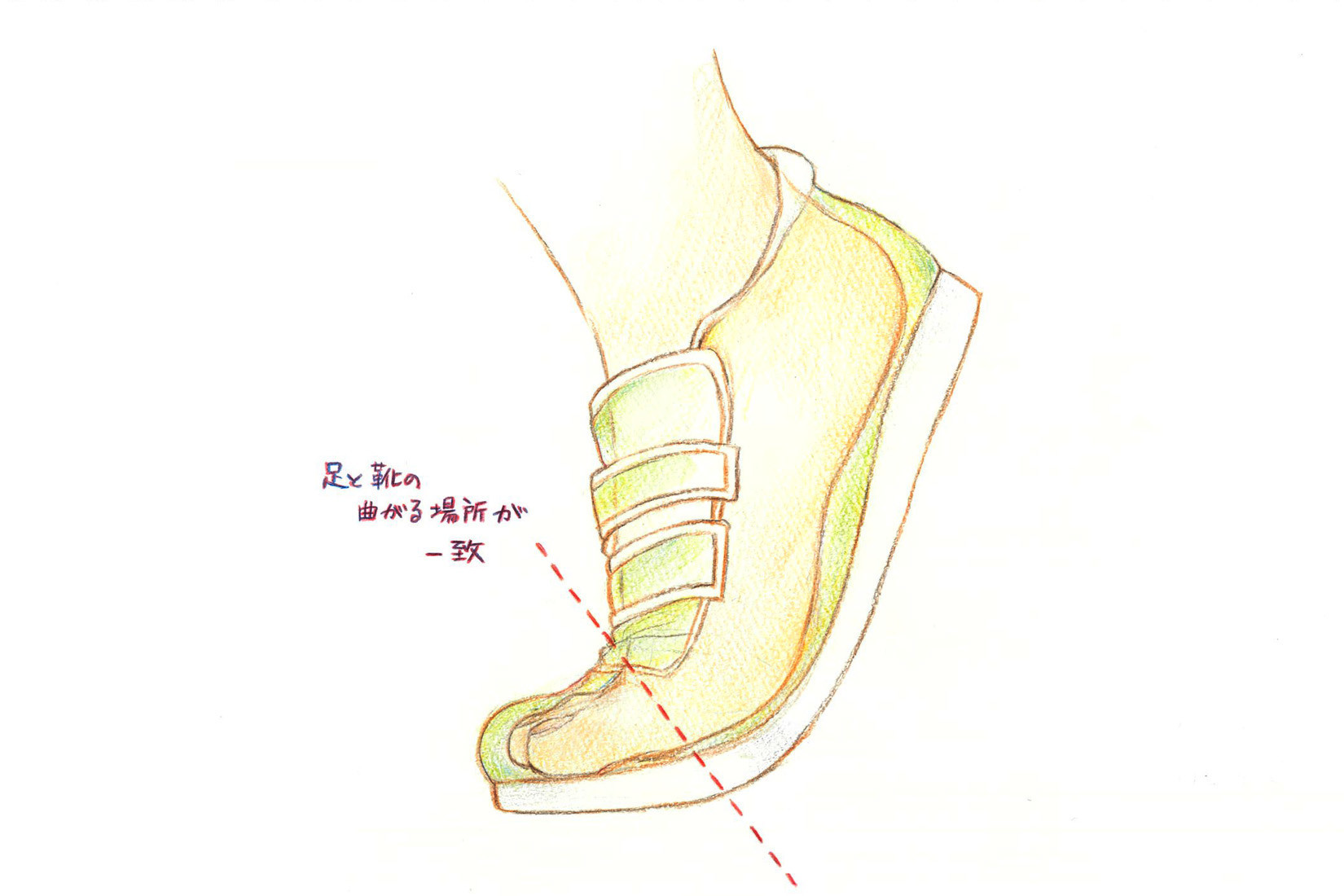

靴下・インソールを使う

スポーツをやっている人におすすめしたいのは、靴下やインソールの使用です。足底筋膜炎の痛みは、踵と土踏まずの間から親指の付け根にかけて出やすいもの。足底筋膜炎用のインソールも市販されています。

足裏を広範囲にカバーする靴下は、足裏アーチが正しい位置に戻るのをサポートします。また、靴下の厚みにも注目してみましょう。踵にクッション性がある靴下は、足の筋肉に伝わる衝撃を軽減させます。

まとめ

足底筋膜炎は、スポーツや立ち仕事などで足裏アーチに大きな負担がかかると起こります。改善するには、マッサージやストレッチを行い、硬くなった足首と足の裏をほぐしていくことが大切です。また、靴下やインソールの使用は、足裏の衝撃を吸収するとともに、足のアーチを整え、炎症の痛みを緩和してくれる可能性があります。

朝、履いてから帰宅後お風呂に入るまで、靴下を履いている人は多いかもしれません。長い時間をともにするからこそ、足のお悩み改善に役立つ機能性靴下を選び、足から快適に過ごしましょう。足の専門家と共同開発し、科学的なエビデンスのある “新しい概念の靴下”〈ケアソク〉 もぜひお試しください。