「生涯歩行のすすめ」と題し1月に開催された「日本整形靴技術協会学術大会(IVO)福岡大会」のレポートです。

左から、ケアソクの坪谷、新潟医療福祉大学の阿部薫教授、山忠社長の中林、ケアソクの亀山。

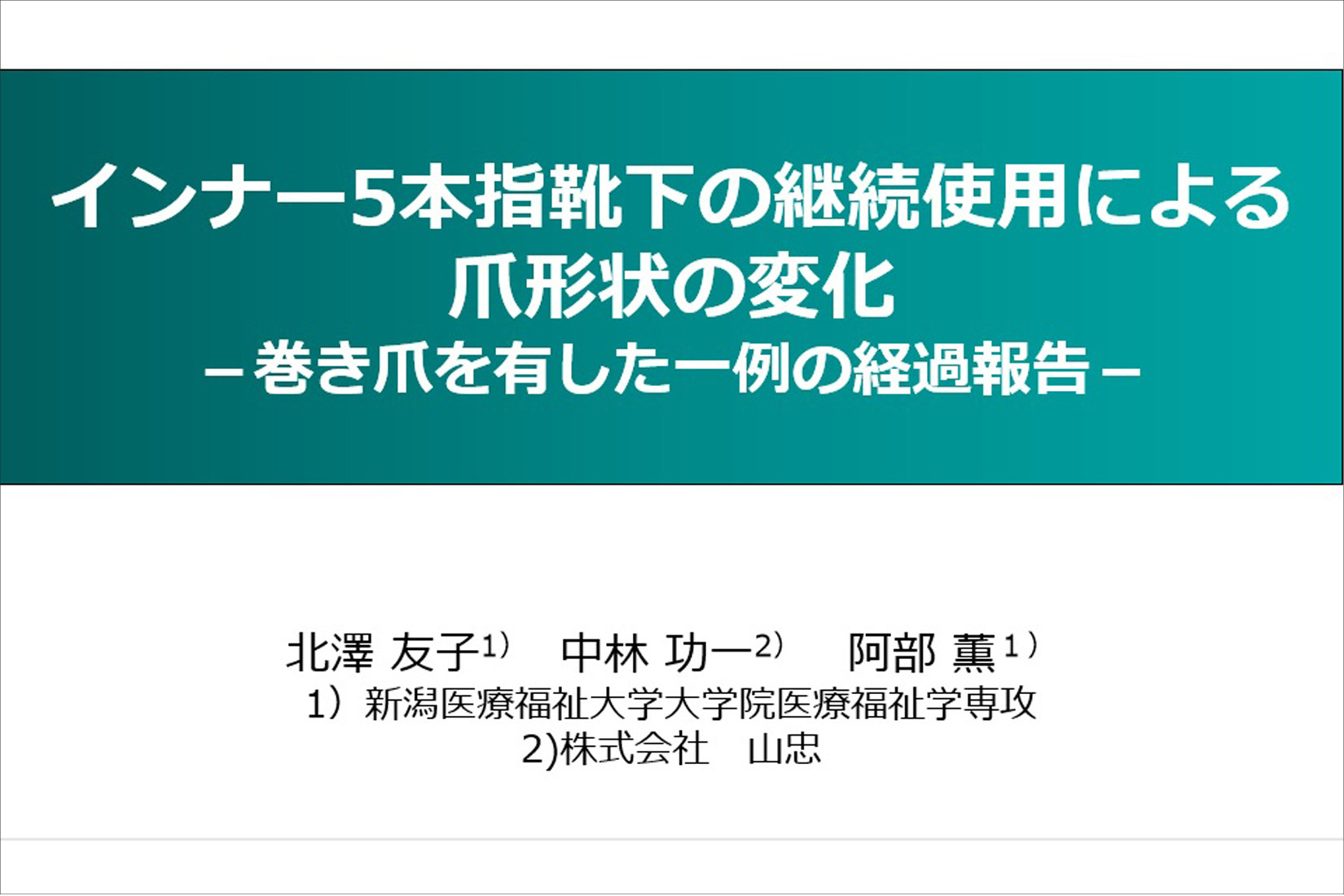

この学会では、ケアソクブログの監修をしていただいている理学療法士の北澤友子氏から、巻き爪をテーマにした〈ととのえる〉の研究発表がありました。

以前、あるお客様から〈ととのえる〉を履いて巻き爪が緩和したというご報告をいただきました。そこで、足指の接地面積が増加するインナー5本指構造を持った靴下〈ととのえる〉を着用することで、巻き爪がどう変化していくのか検証を始めました。その途中経過です。

巻き爪とは、爪の両端部分が内側に弯曲(わんきょく)した状態で、皮膚に食い込むと炎症や痛みの原因になります。

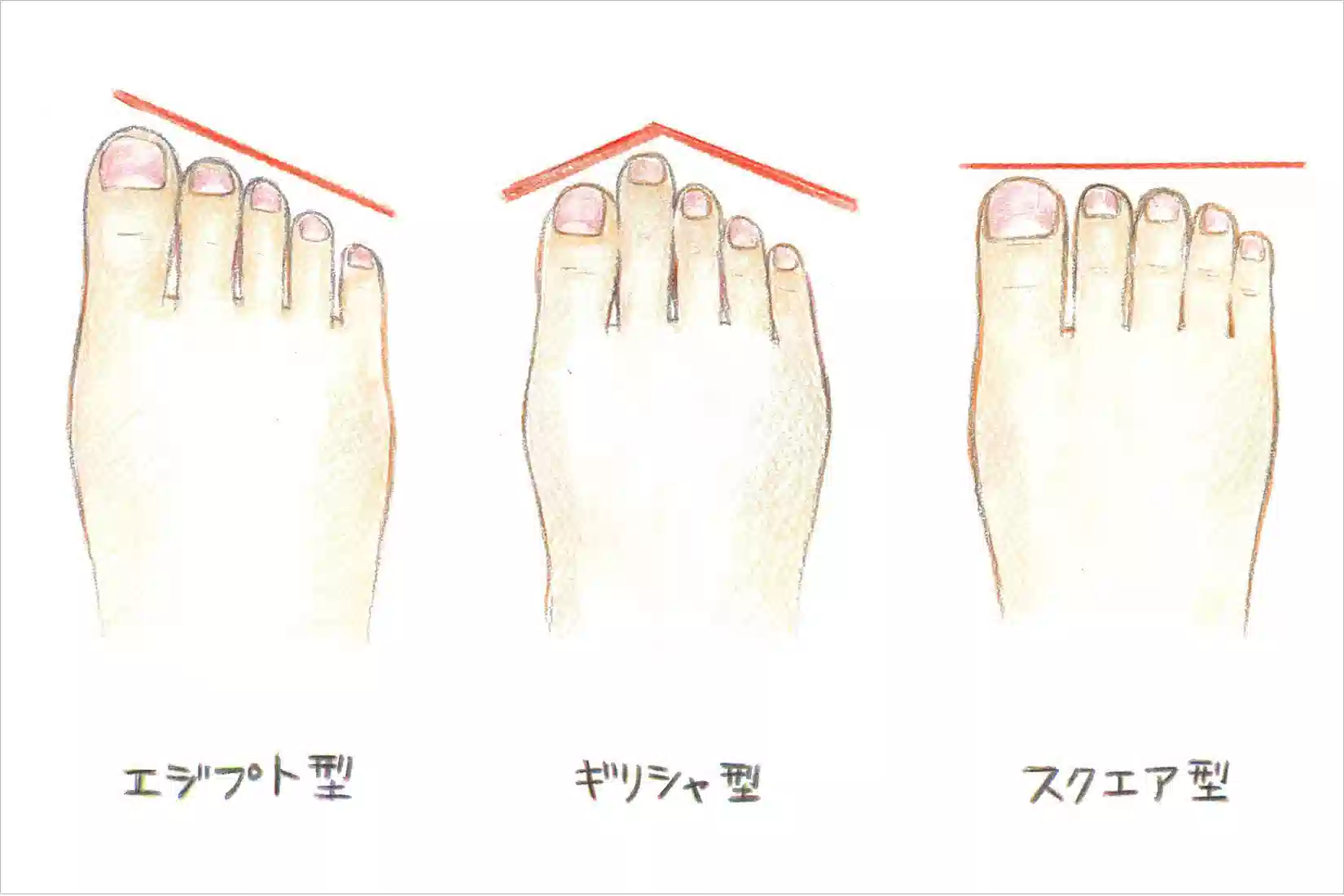

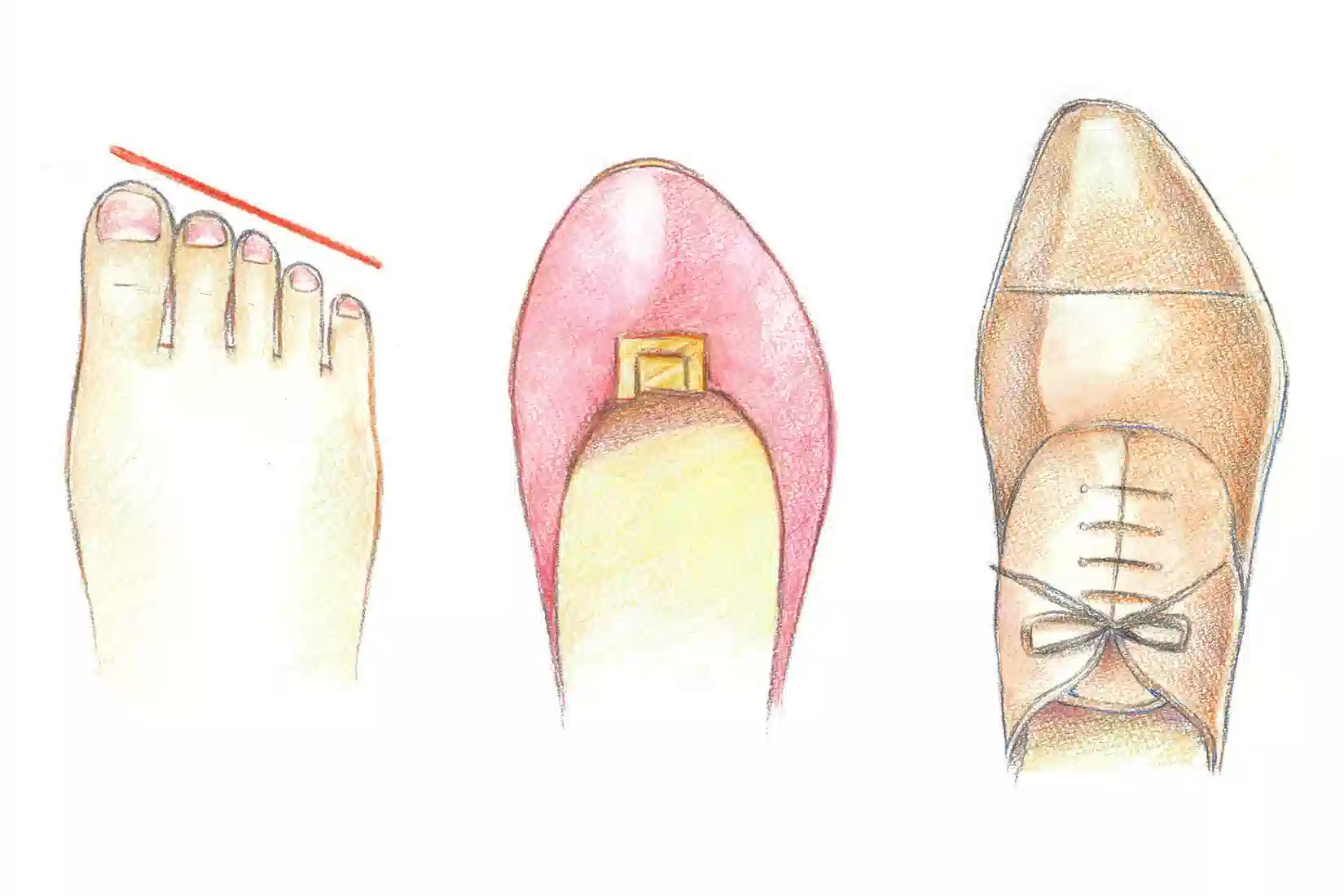

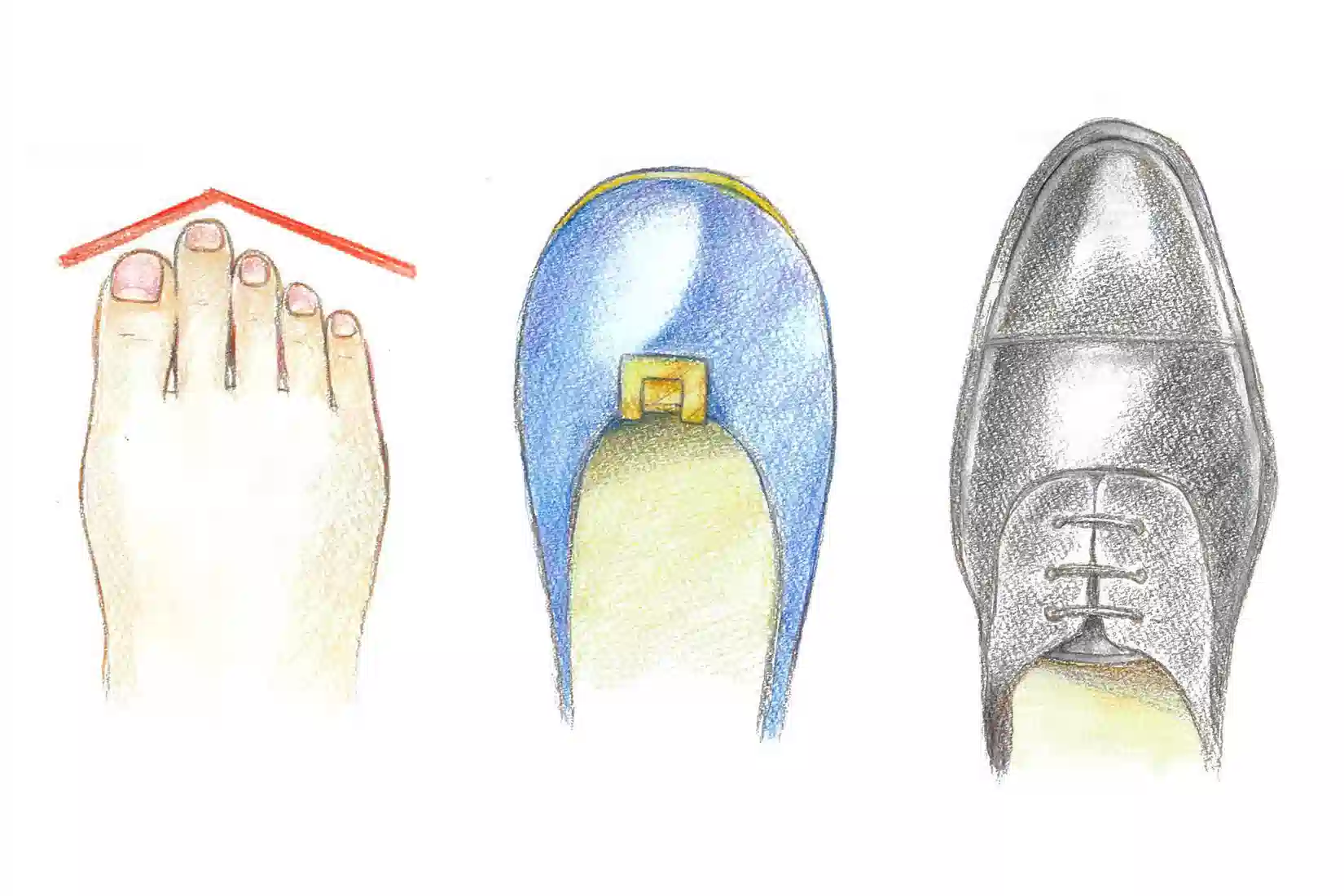

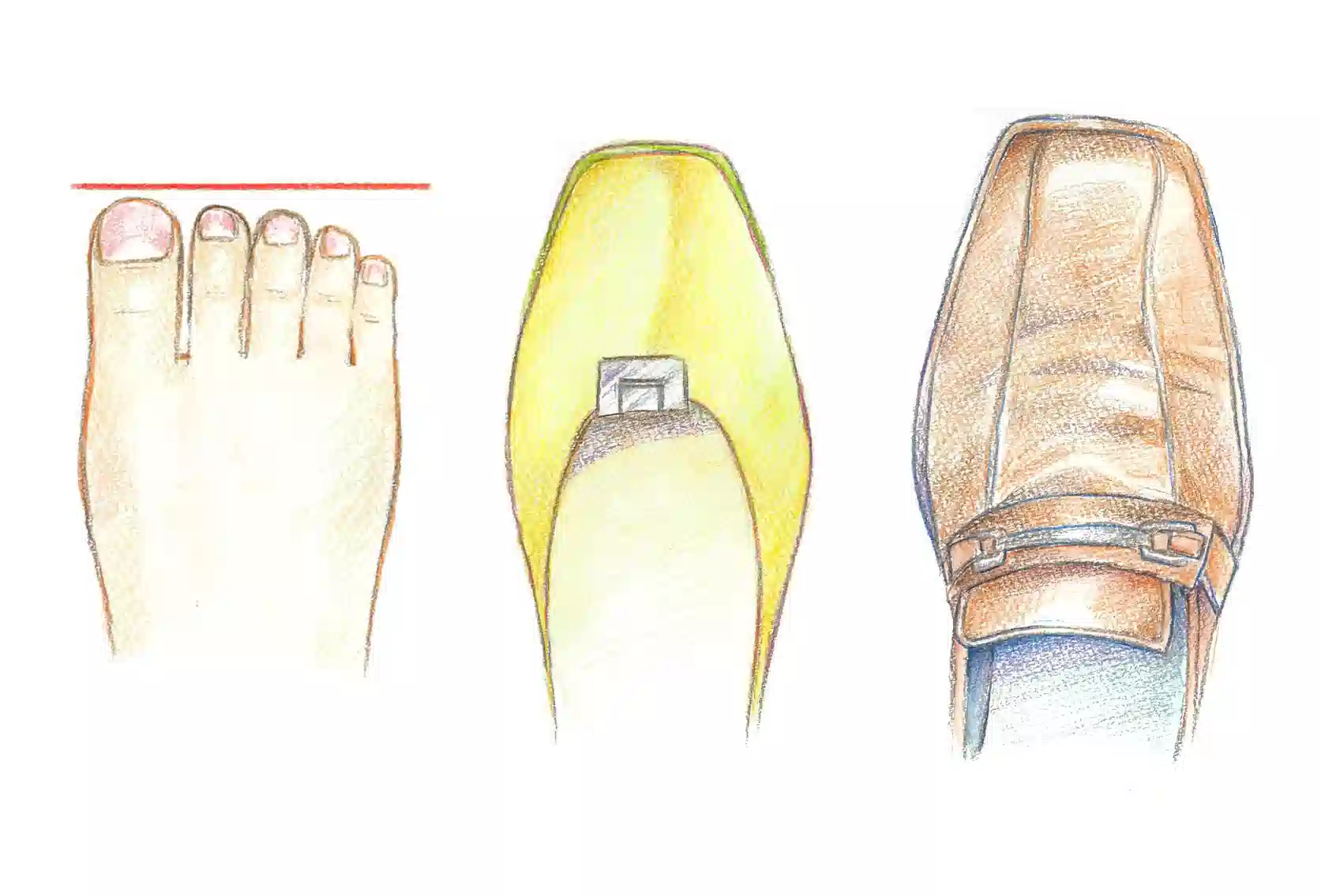

そもそも爪が巻く原因は足指が床にしっかり接地せず、床からの反力が伝わらないこと(下図参照)。足指の接地面積が少ないほど反力は小さいため、巻き爪が進行しやすい状態です。

足をぐっと踏み込んだ時、下向きに負荷がかかるのに対して、床からは逆方向の力(反力)が作用します。足指がちゃんと接地していないと、その反力が弱くなってしまうのです。

研究方法は、巻き爪の症状がある50代女性に、2019年6月から1年半にわたり〈ととのえる〉を着用していただき、その間、月に一度、爪の厚さや爪の幅を測定します。

巻き爪が緩和したと言える条件をこの2点で見ていきます。

1. 爪の最大厚の減少

爪の厚さが薄くなること。〈ととのえる〉を継続して着用することにより、足指の接地面積が増え、床からの反力が増えると推察。結果、爪甲全体に反力が分散され爪が厚く丸くなることを抑制できるのではと推察。

2. 爪幅狭小率の改善

巻いた爪が平らに近づくことで、爪の先の幅が広がること。

果たして気になる結果は……?

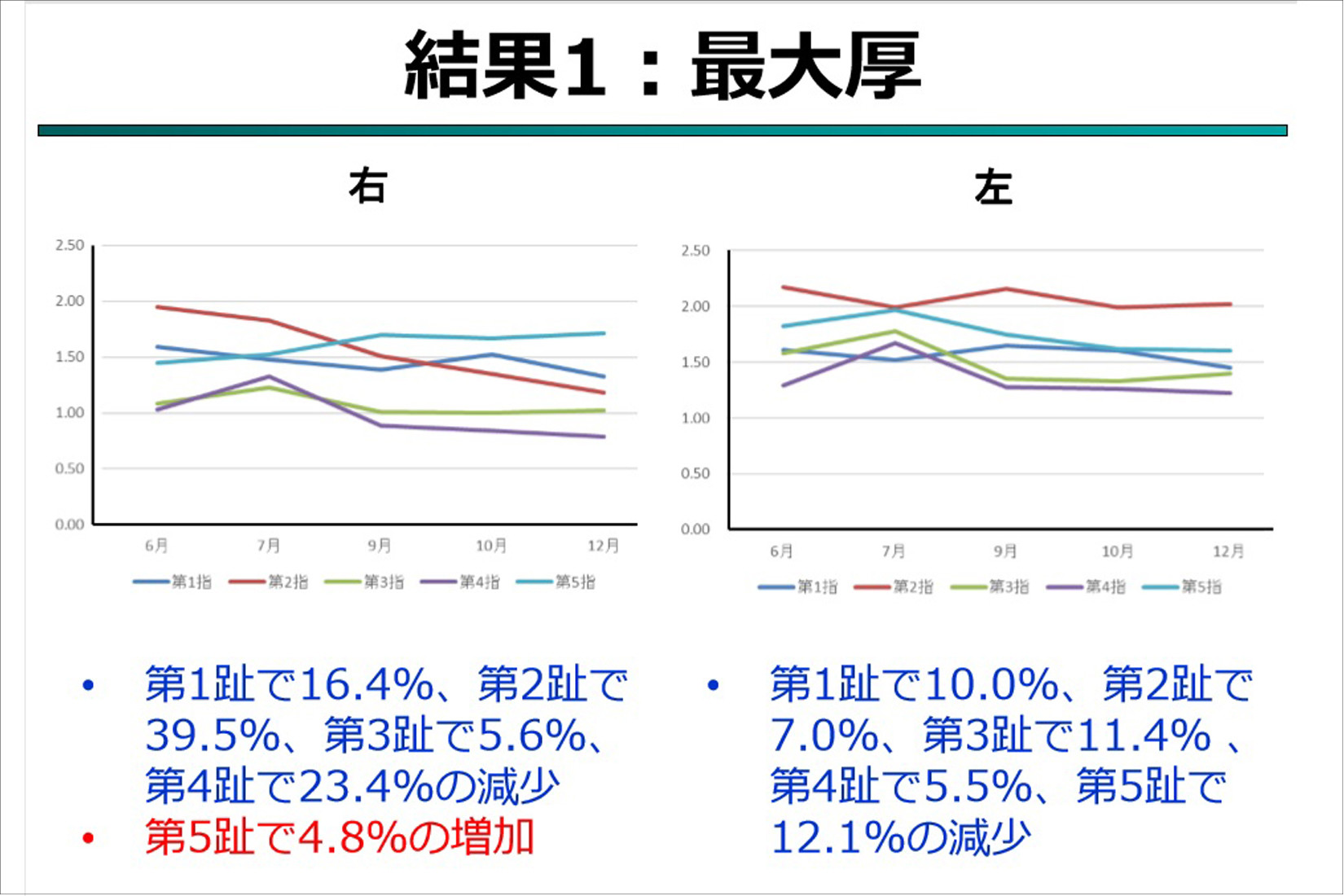

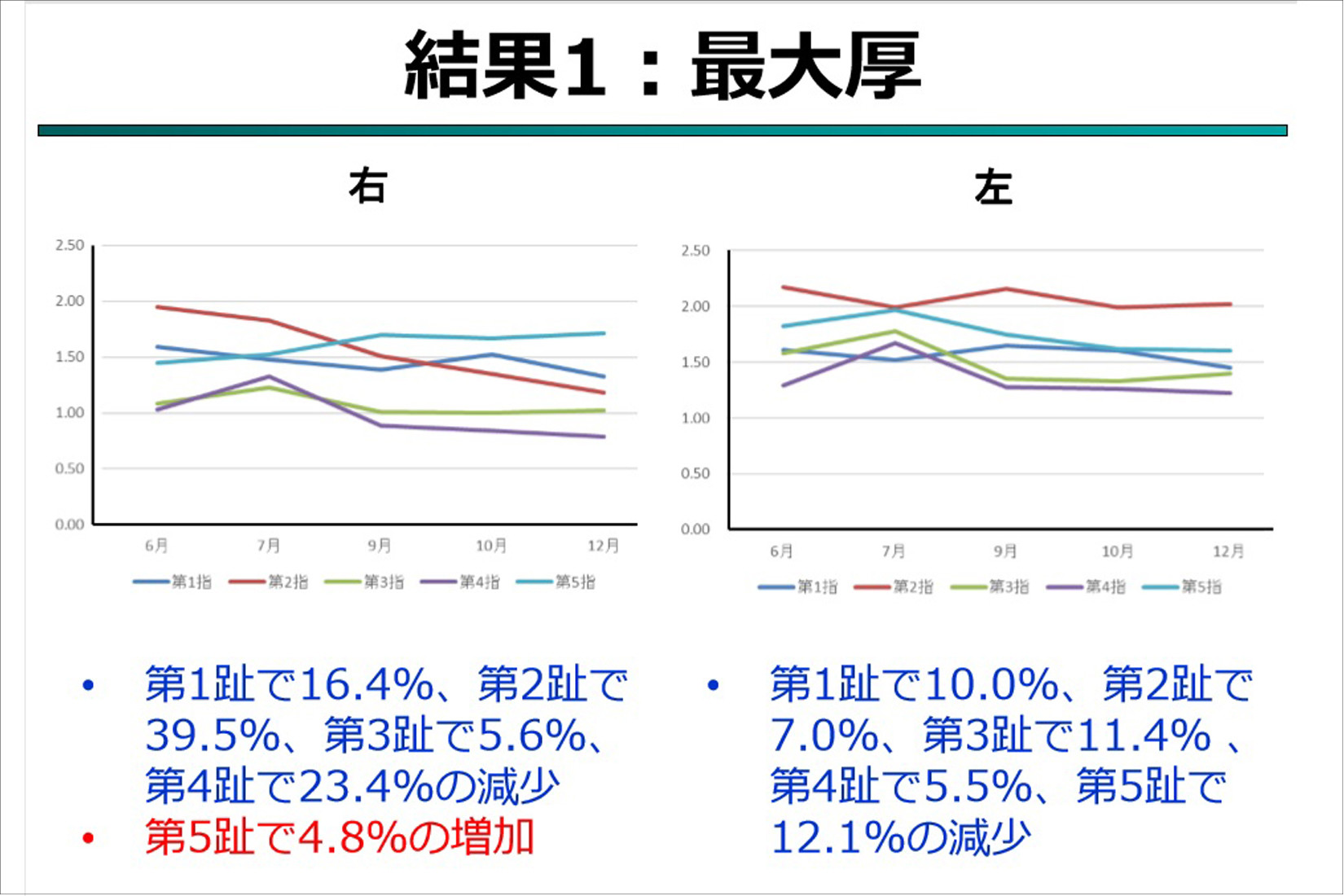

発表段階では研究開始から半年後のデータです。

※第1趾=親指、第2趾=人差し指……と順番に数えます。

爪の厚さの変化。右足小指以外すべての爪で厚さが減少という結果が出ました!

(値が減少するほど改善)

第1趾:右16.4%減↓ 左10.0%減↓

第2趾:右39.5%減↓ 左7.0%減↓

第3趾:右5.6%減↓ 左11.4%減↓

第4趾:右23.4%減↓ 左5.5%減↓

第5趾:右4.8%増↑ 左12.1%減↓

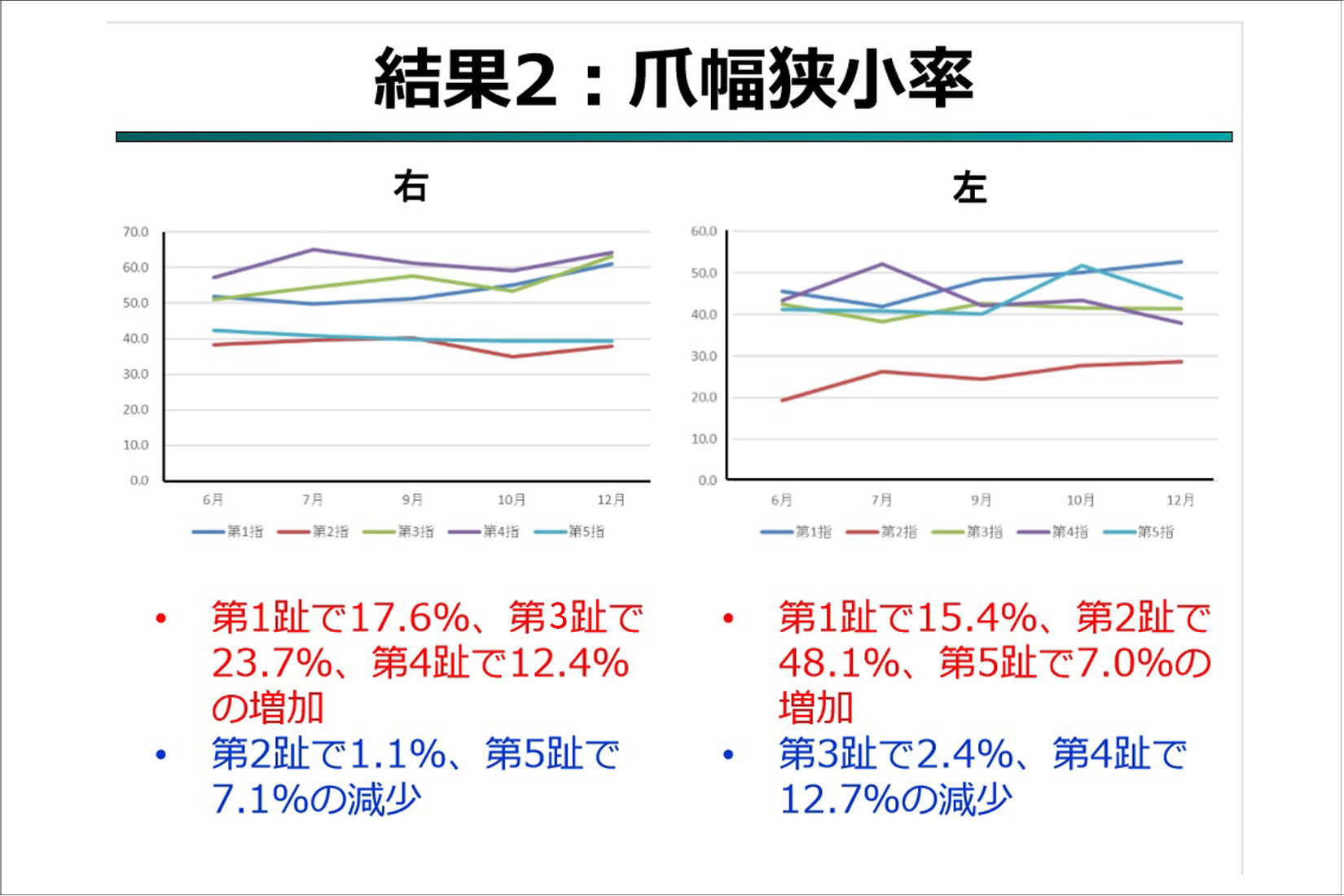

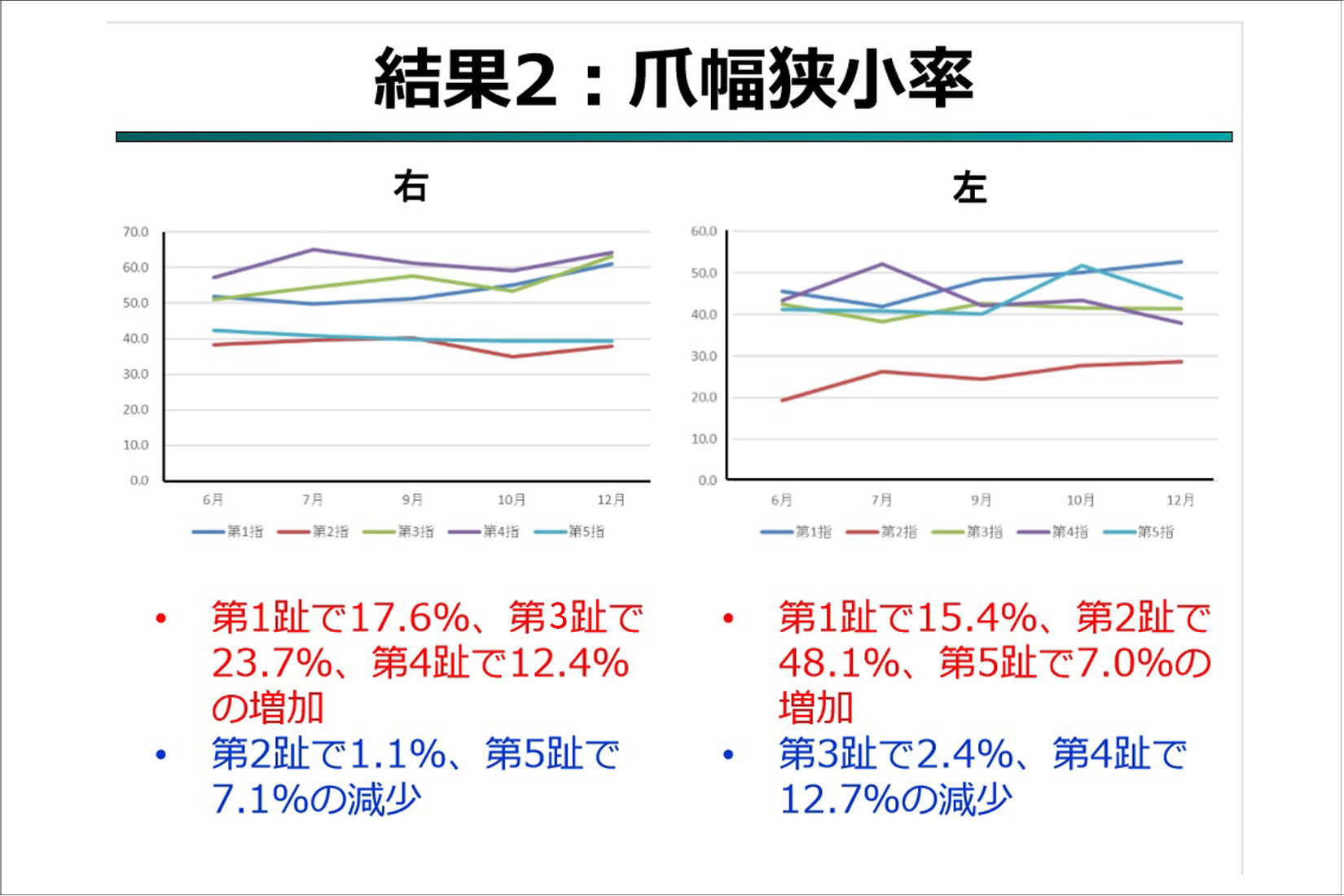

一方、爪先端の幅の変化は指によってばらつきが出てしまいました。

(値が増加するほど改善)

第1趾:右17.6%増↑ 左15.4%増↑

第2趾:右1.1%減↓ 左48.1%増↑

第3趾:右23.7%増↑ 左2.4%減↓

第4趾:右12.4%増↑ 左12.7%減↓

第5趾:右7.1%減↓ 左7.0%増↑

〈ととのえる〉着用半年後の変化から見えたこと。

全体的に爪の厚みが減っていることから、足指の接地面積が増えたことで足指への床反力が増え、爪が厚く丸くなることを抑制できたと言えます。

爪先端の幅に期待できる結果が得られなかったことについて、爪切りなどの管理を対象者自身に任せていたため、爪の切り方で数値が変わってしまったと考えられます。

今後の課題としては、爪の生え際に近い場所での幅や変化も見ていくことや、歩行時の動的な場面での重心軌跡や床反力を評価すること。また、症例数も増やしていきたいと考えています。

ブースの隅っこで本番前の最終確認。右が北澤氏。

以上が今回の発表内容でした。

この研究では〈ととのえる〉の着用だけを依頼し、運動指導などはしていません。靴下を代えるだけで見えた変化と言えます。今年1年継続して観察していきますので、またこのブログでも結果を報告したいと思います!

今回の検証研究のきっかけとなった巻き爪に関する症例紹介は、こちらからどうぞ。

→参照記事:【お客様のお声】7年悩んだ巻き爪がよくなりました(東京都 鶴来様)

「足のちえぶくろ」でも巻き爪について紹介しています。

→参照記事:巻き爪・陥入爪の原因とは? 正しい知識で対策しましょう!

北澤 友子(きたざわともこ)

青森県出身。2006年に青森県立保健大学理学療法学科卒業。卒業後は宮城県の総合病院にて急性期から回復期のリハビリに従事。その後、系列の中枢疾患・神経難病専門院で勤務。片麻痺の症例を多く担当し、麻痺側の足部構造の変化や運動パフォーマンスへの影響に興味を持ち、2012年に新潟医療福祉大学大学院に進学。新潟では訪問リハビリの仕事をしながら大学院へ通い、足部の構造の変化が上位の関節に及ぼす影響について三次元動作解析装置を用い調査した。現在も新潟でデイサービスに勤務しながら新潟医療福祉大学の非常勤講師を務めるとともに、片麻痺症例の足部構造の調査を行っている。

株式会社山忠(ケアソク)では電話オペレーターやマーケティング、工場、総務など各部署のスタッフが足について学ぶ「足の研究会」の講師を務める。また、山忠の直営店「足の健康専門店」で行っている足の計測会では定期的にお店に立ち、お客様から直接お話を伺って足を拝見しながら、足のお悩み解消のため足の健康アドバイザーとして活動中。

監修・資料提供:理学療法士 北澤友子

イラスト:佐藤江理

編集スタッフ:高木