ゴルフ中のこむら返りを撃退!原因やその場でできる効果的な対処法を解説

ゴルフを楽しんでいる最中に突然ふくらはぎがピクッとけいれんし、そのまま激痛が。そんな「こむら返り」に悩まされたことはありませんか。

大切なラウンド中に起こると、痛みでスイングどころではなくなってしまい、プレーに集中できなくなりますよね。しかも、繰り返し起きることが多く、予防や対処法がわからず困っている方も多いはず。

そこで今回は、ゴルフ中にこむら返りが発生する原因とその予防策、さらにその場でできる対処法までを詳しく解説します。

ゴルフ中にこむら返りが起こる原因

こむら返りは、ふくらはぎの筋肉が突然けいれんすることで起こる症状ですが、特にゴルフでは長時間のプレーや同じ姿勢を繰り返すことが要因になりやすいです。ここでは、ゴルフ中にこむら返りが起こる原因について、以下の4点を解説します。

- こむら返りの定義と症状

- 水分不足やミネラルバランスの乱れ

- 筋肉の疲労や血行不良

- 寒い環境でのプレー

それぞれについて、詳しく解説していきます。

こむら返りの定義と症状

こむら返りとは、ふくらはぎの筋肉が突然強く収縮してけいれんを起こす現象です。突然ふくらはぎが石のように硬直し、動かすと激痛が走ることがあります。

多くの場合、筋肉が一時的に硬直し、数分間痛みが続いていきます。運動中や夜間の寝ている時に特に発生しやすく、運動をしている最中にこのような状態になると、思わぬ事故にもつながりかねません。

ゴルフ中のスイングや歩行で繰り返し筋肉に負担がかかり、長時間同じ姿勢を繰り返すことも要因のひとつです。

水分不足やミネラルバランスの乱れ

ゴルフ中にこむら返りが起きやすい原因として、体内の水分やミネラルの不足があげられます。

暑い日に長時間プレーすると、汗でナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの電解質が失われ、筋肉の働きが正常に保てなくなります。電解質は筋肉が伸び縮みする際に重要な役割を果たしています。これが欠乏すると筋肉が誤作動を起こしてこむら返りが発生することがあります。

特に炎天下のラウンドでは、水分と電解質の補給を意識することが大切です。

筋肉の疲労や血行不良

ゴルフ中の歩行やスイングはふくらはぎに負担をかけやすく、筋肉が疲労します。長時間の運動後に足が重く感じるのと同じで、プレー中の体への負担が蓄積すると、筋肉の硬直やこむら返りが起こりやすくなります。

長時間同じ姿勢で立ち続けると血流が滞り、ふくらはぎの筋肉に酸素や栄養が行き渡らなくなり、硬直しやすくなるのです。特にラウンド中に前の組のプレーを待つなど、止まっている時間が続くと、血流が滞り、筋肉が硬くなりやすいです。

寒い環境でのプレー

寒い季節や冷え込む朝夕のゴルフでは、気温が低いことで筋肉が硬直しやすくなり、こむら返りが発生しがちです。硬くなった筋肉が原因で血流が滞り、ふくらはぎに十分な血液が行き渡りにくくなります。

また、冷えにより神経への伝達が遅くなり、筋肉が伸び縮みしにくくなってしまいます。寒い環境でのプレーでは保温に気を配り、準備体操をしっかり行うことが大切です。

ゴルフ中のこむら返りの予防策

ゴルフ中に発生するこむら返りを防ぐためには、事前の準備がとても大切です。こむら返りは、ふくらはぎの筋肉が急激に収縮して痛みを伴うため、プレーに集中できなくなってしまいます。

そこで、こむら返りを予防するために役立つポイントを以下の3点に分けてご紹介します。日常的に実践することで、安心してゴルフを楽しむことができるようになります。

- 十分な水分とミネラルの補給

- ストレッチとウォーミングアップ

- 適切な栄養摂取とトレーニング

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

十分な水分とミネラルの補給

こむら返りの予防には、水分とミネラルの補給が欠かせません。ゴルフは長時間屋外で行うため、特に汗をかきやすい暑い日には、体内の水分とナトリウム、カリウム、マグネシウムといった電解質が失われやすくなります。これらの電解質は筋肉の正常な動きをサポートしており、不足するとこむら返りが起こりやすくなります。

水分補給には水だけでなく、スポーツドリンクで電解質も補うことが大切です。特にプレー前にしっかり水分を摂り、プレー中もこまめに飲み物を摂取して脱水症状を防ぐよう心がけましょう。また、昼食時にも適度に水分と栄養を補給し、体の水分とミネラルのバランスを整えておくことが、こむら返りを予防するための効果的な対策となります。

ストレッチとウォーミングアップ

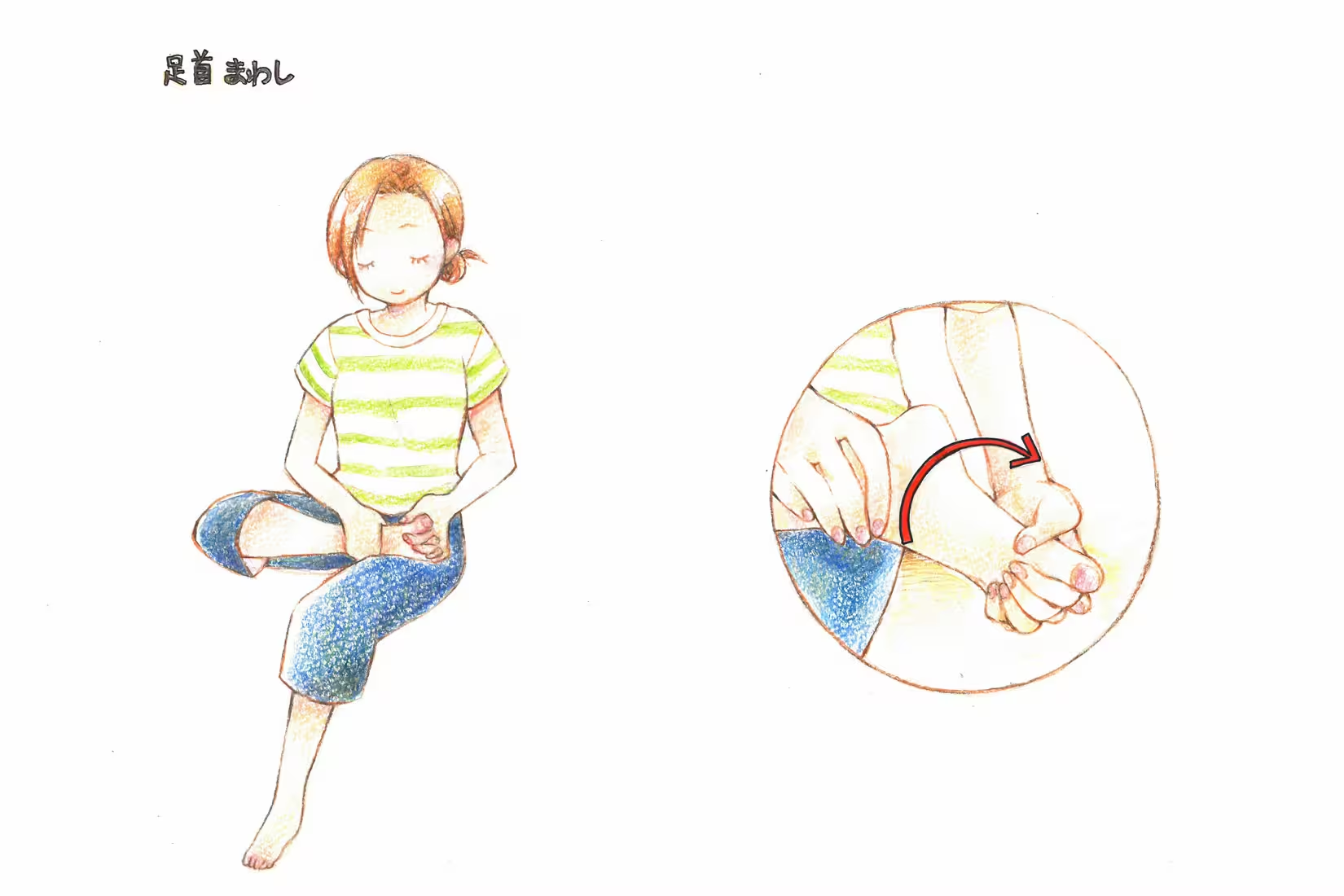

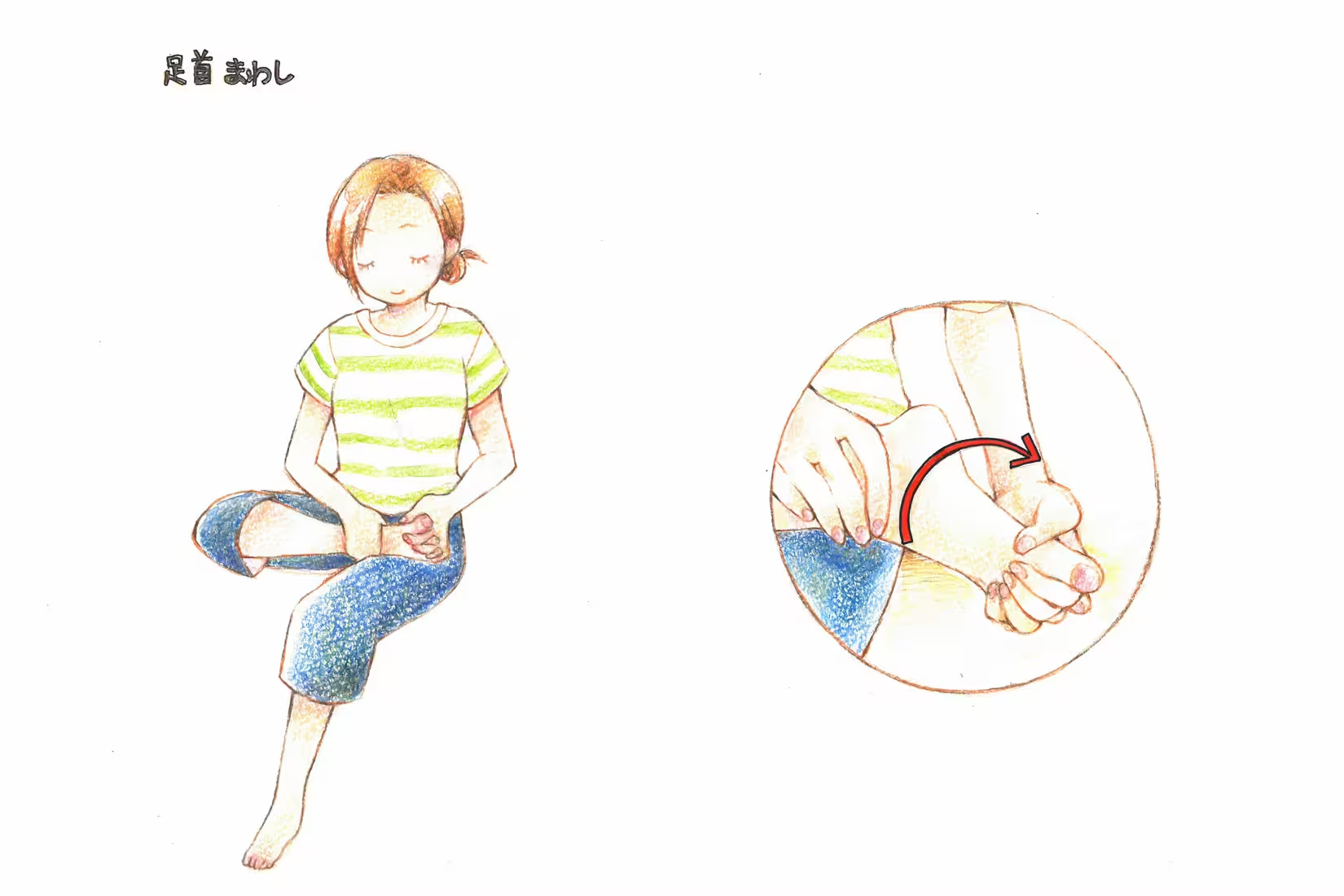

プレー前に行うストレッチとウォーミングアップは、筋肉を柔軟にし、こむら返りのリスクを軽減するために非常に効果的です。特に、ふくらはぎや太ももなど、こむら返りが起こりやすい部分の筋肉をしっかりと伸ばし、血流を良くしておきましょう。

ふくらはぎを伸ばす際には、軽いカーフストレッチ(ふくらはぎのストレッチ)や前屈などが効果的で、筋肉がリラックスする状態を作ることができます。さらに、ウォーミングアップで体温を少し上げることで、筋肉や関節が温まり、柔軟性も向上します。

準備運動は無理をせず、ゆっくりと時間をかけて行うことがポイントです。時間に余裕をもってゴルフ場に到着し、しっかりと筋肉をほぐし、ゴルフ中に発生するこむら返りのリスクを軽減しましょう。

適切な栄養摂取とトレーニング

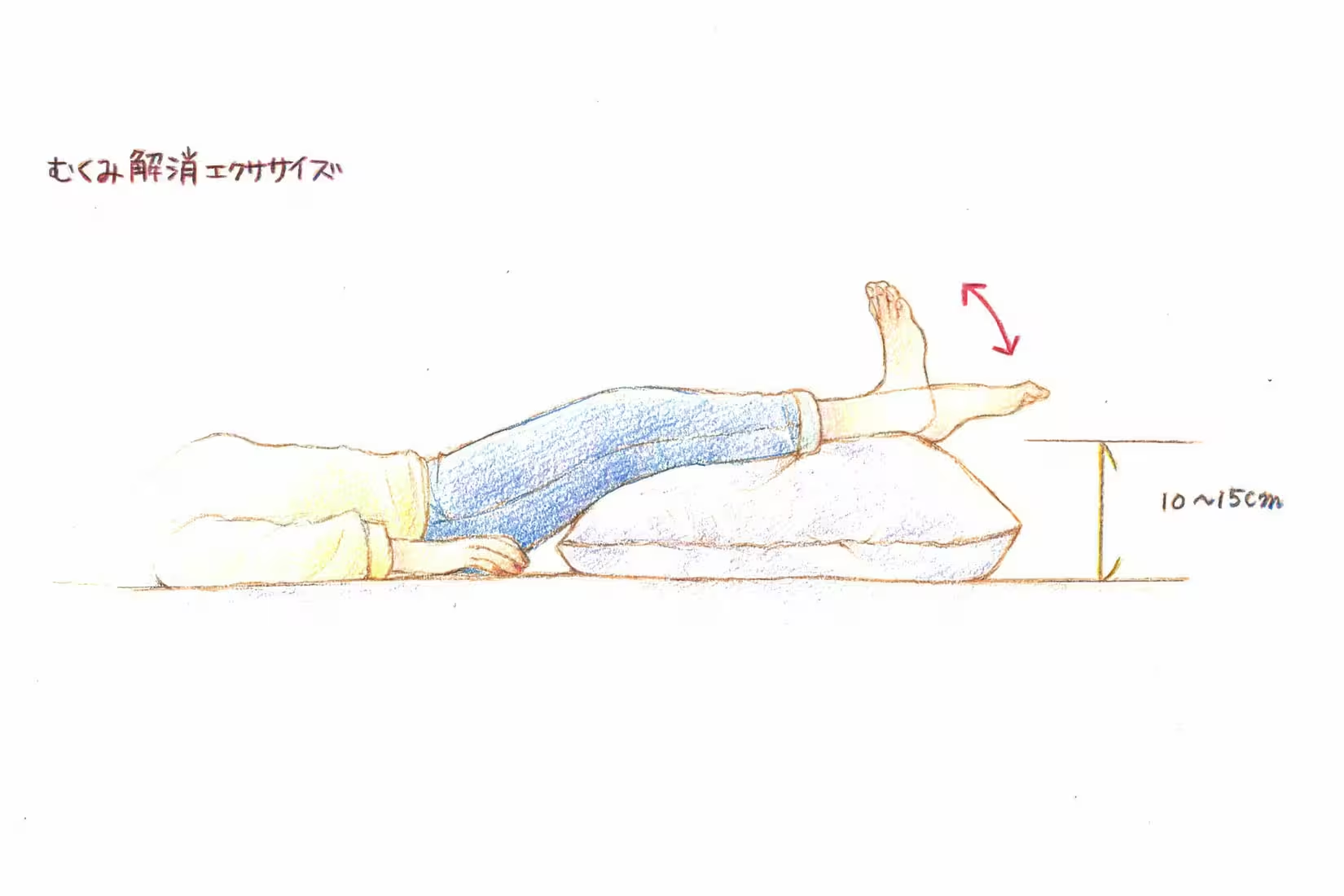

日常生活における適切な栄養摂取と筋力トレーニングも、こむら返りの予防に有効です。筋肉が十分に発達していないと、疲労しやすく、収縮やリラックスがスムーズにいかないため、こむら返りが起こりやすくなります。

例えば、たんぱく質やミネラルを多く含む食品を積極的に取り入れることで、筋肉と神経の働きを正常に保つことができます。また、ふくらはぎや太ももなど、こむら返りが発生しやすい部位を意識して軽い筋力トレーニングやエクササイズを日常的に行うと、筋肉が強化され、こむら返りが起こりにくくなります。

普段のウォーキングの際など、足指をしっかり意識して歩くことも有効です。五本指靴下は足指を意識して地面をしっかり蹴り出すことでふくらはぎの強化にもつながります。

体力がつくことで長時間のプレーにも耐えやすくなり、ゴルフのパフォーマンス向上にもつながるでしょう。

ゴルフ中にこむら返りが起きた時の対処法

ゴルフ中にこむら返りが起きてしまった場合、即座に適切な対処をすることで痛みを和らげ、プレーに復帰しやすくなります。

ここでは、こむら返りが起きた際に試したい3つの効果的な対処法をご紹介します。すべてその場で簡単に行える方法なので、ぜひ覚えておきましょう。

- ふくらはぎのストレッチ

- 床に座って行うストレッチ

- 患部を温める

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

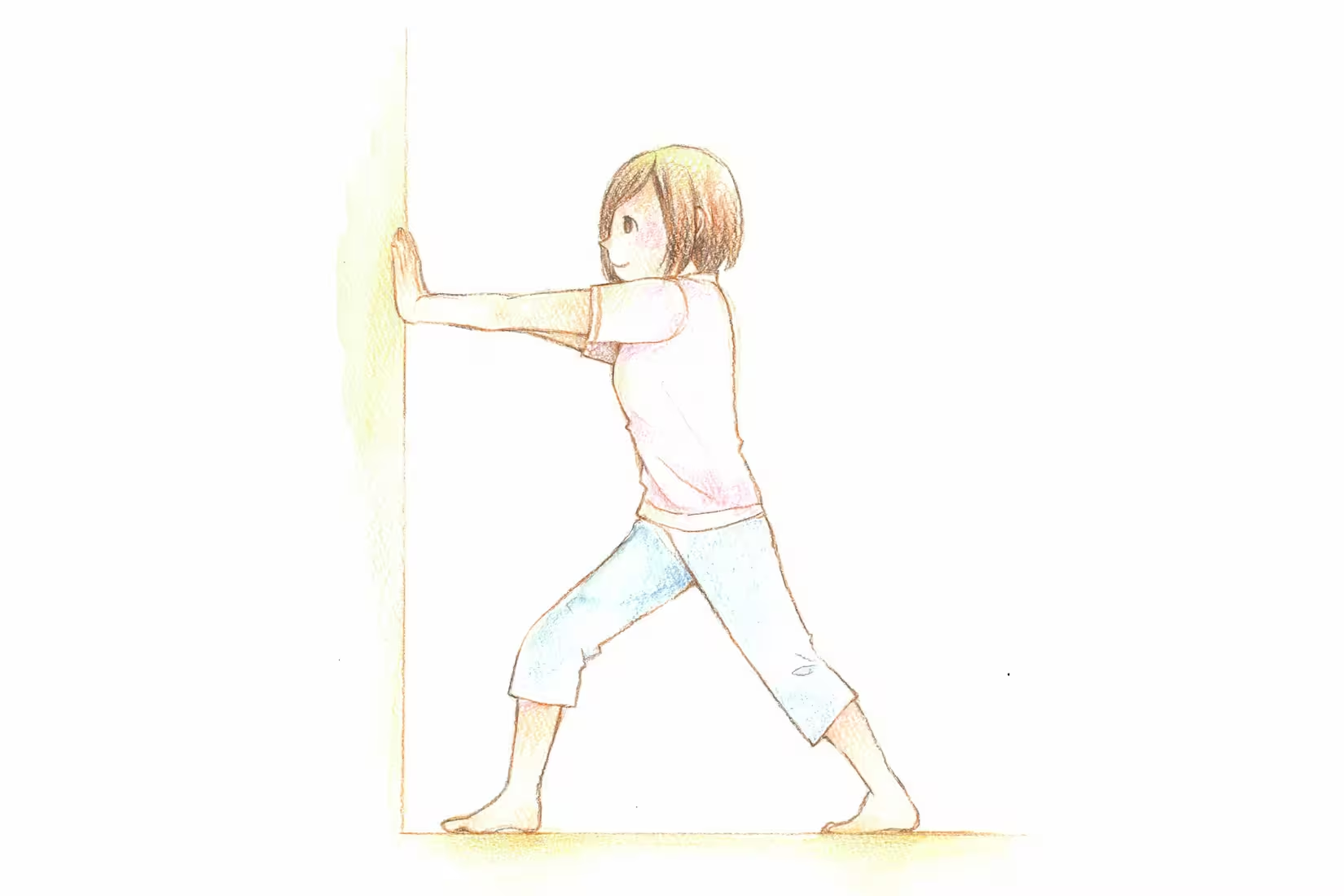

ふくらはぎのストレッチ

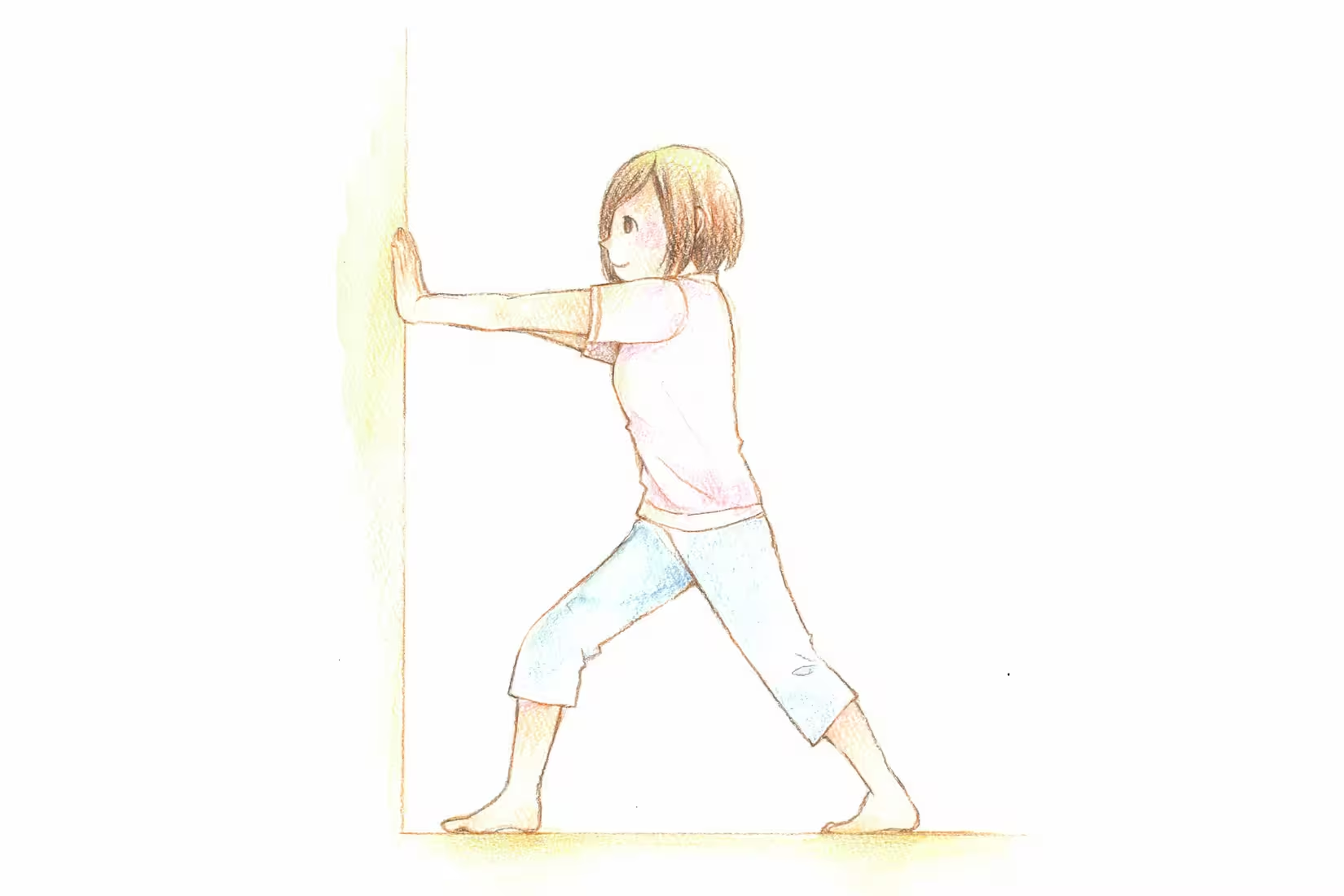

こむら返りが起きたら、ふくらはぎを伸ばすストレッチが有効です。まず、壁やゴルフカートに両手をつき、痛みがある足を後ろに引きます。後ろに引いた足のかかとを地面にしっかり押しつけるようにし、ふくらはぎをじっくりと伸ばします。

この際、前に出している足の膝を軽く曲げて、体重を前に移動させるとさらに効果が上がります。筋肉が引き伸ばされている感覚を確認しながら、20〜30秒ほどそのままの状態を保ち、筋肉が少しずつほぐれるのを感じましょう。

痛みが強い場合はストレッチをゆっくりと数回繰り返すと、痛みが和らぎやすくなります。筋肉を徐々にほぐしていくことで、症状の緩和が期待できます。

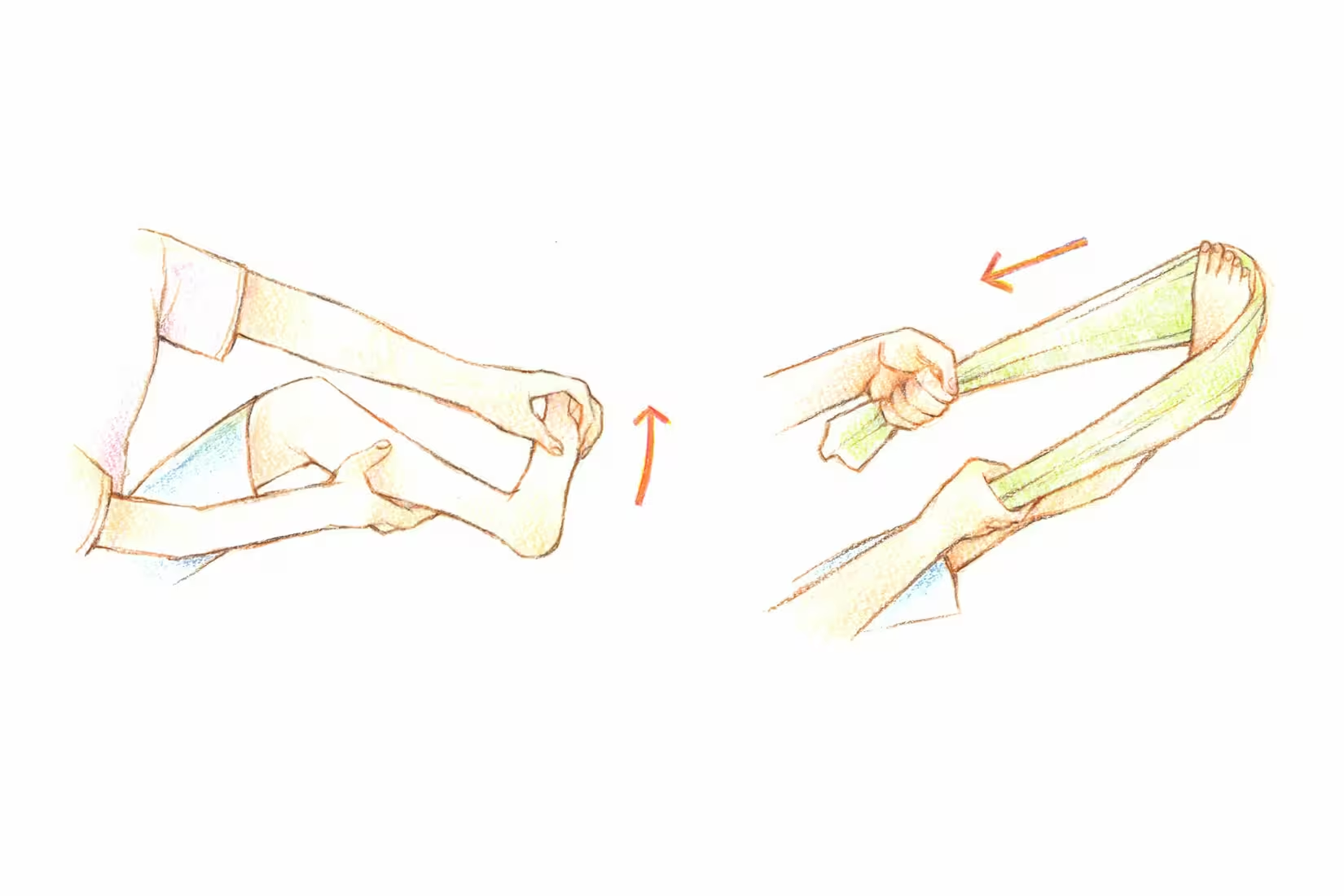

床に座って行うストレッチ

床に座った状態で行うストレッチも、こむら返りに対する効果的な対処法です。

まず、片足を前にまっすぐ伸ばし、もう片方の足は膝を曲げてリラックスさせます。伸ばした足のつま先を手でつかみ、体に引き寄せるようにしますが、つま先まで手が届かない場合はタオルやベルトを足の裏にかけて引っ張ると良いでしょう。

つま先を引きながら、膝をできるだけまっすぐに伸ばし、ふくらはぎがしっかりと伸びている感覚を確認します。痛みが和らぐまで15〜30秒そのままキープし、時間が経ったらゆっくりと手を離して足を元の位置に戻します。繰り返すことで筋肉の緊張が緩和し、こむら返りの痛みを徐々に抑えることができます。

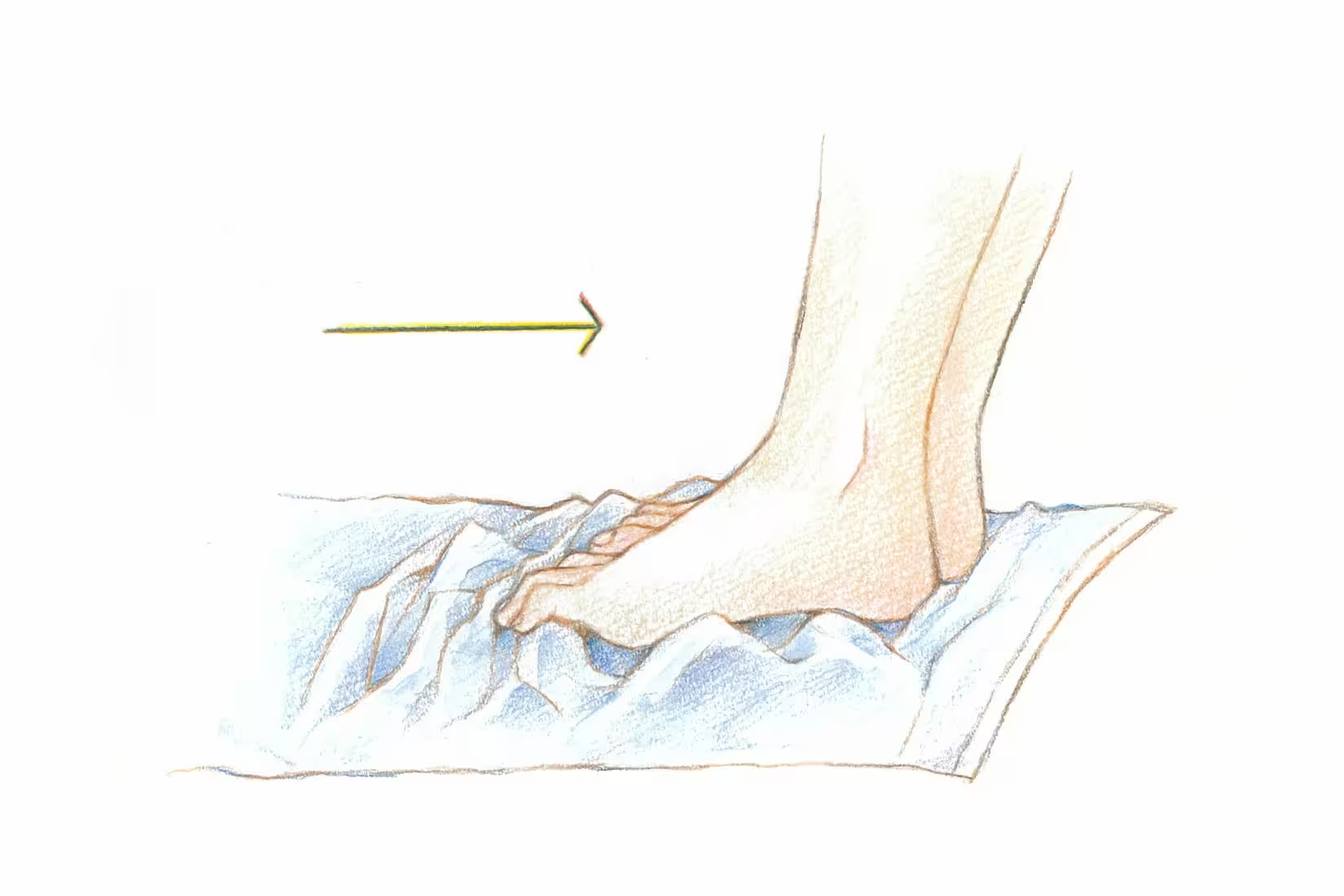

患部を温める

こむら返りが起きた際は、患部を温めることが非常に効果的です。温めることで筋肉の血流が良くなり、硬直した筋肉が徐々にほぐれて痛みが和らぎます。

ゴルフ場で簡単に足を温めるには、温かいタオルや使い捨てカイロをふくらはぎに当てるとよいでしょう。

反対に、冷やすのはNGです。冷やすと筋肉がさらに収縮し、血流が悪くなるため、痛みやけいれんが悪化する可能性があります。特に寒冷環境でこむら返りが起きた場合には、冷えによって症状が長引く恐れもあります。温めることで筋肉をリラックスさせ、少しずつ痛みを和らげるようにしましょう。

まとめ

今回は、ゴルフ中に発生しやすい「こむら返り」の原因と、その予防策、そして万が一こむら返りが起きたときの対処法について解説しました。こむら返りを防ぐためには、日常のケアや準備が大切です。

適切な水分補給やストレッチ、栄養管理を取り入れることで、こむら返りのリスクを軽減し、ゴルフを快適に楽しめるようになります。

また、足指をしっかり使ってふくらはぎを鍛えるためにも五本指靴下はおすすめです。中でも五本指靴下、ケアソクの〈ととのえる〉は、アーチサポート機能があることで、足裏にかかる負担を軽減し、日常の歩行や運動をサポートしてくれるアイテムです。ぜひこの機会に、ゴルフなどのスポーツはもちろん、毎日の生活に〈ととのえる〉を取り入れてみてください。

●トレーニングや競技の質を高める

→ケアソク〈ととのえる〉スポーツはこちら