中敷きで靴のフィット感アップ!選び方やお手入れ方法を解説

長時間歩いたり、立ち仕事をしていると足が痛くなるといったことはありませんか。「足の痛みや疲れを感じる」「靴のサイズが合わなくて困る」といった方は、靴の中敷き(インソール)を使うことをおすすめします。

しかし、靴の中敷きを選ぶときには、何を基準にしてどう選ぶべきかわからないこともあるかもしれません。そこで本記事では、靴の中敷きの役割とお手入れ方法を解説します。

靴の中敷きの3つの役割

靴の中敷きには、以下3つの役割があります。

- 足裏にかかる負担を分散させる

- 足元の不安定性を軽減する

- スポーツシューズの機能を強化する

それぞれ、詳しく解説します。

足裏にかかる負担を分散させる

靴の中敷きの役割の1つ目は、足裏にかかる圧力を分散させることです。私たち人間の足は、歩いたり走ったりするときに、地面からの衝撃を受けています。

かかとにクッション性を有した中敷きや足のアーチ形状に沿った中敷きを使うと、衝撃が吸収され、足裏にかかる圧力が分散されます。その結果、足や腰に負担がかかりすぎるのを防ぎます。そのため、長時間歩く日や、日中の歩行の疲れを軽減させるのにも役立つでしょう。

足元の不安定性を軽減する

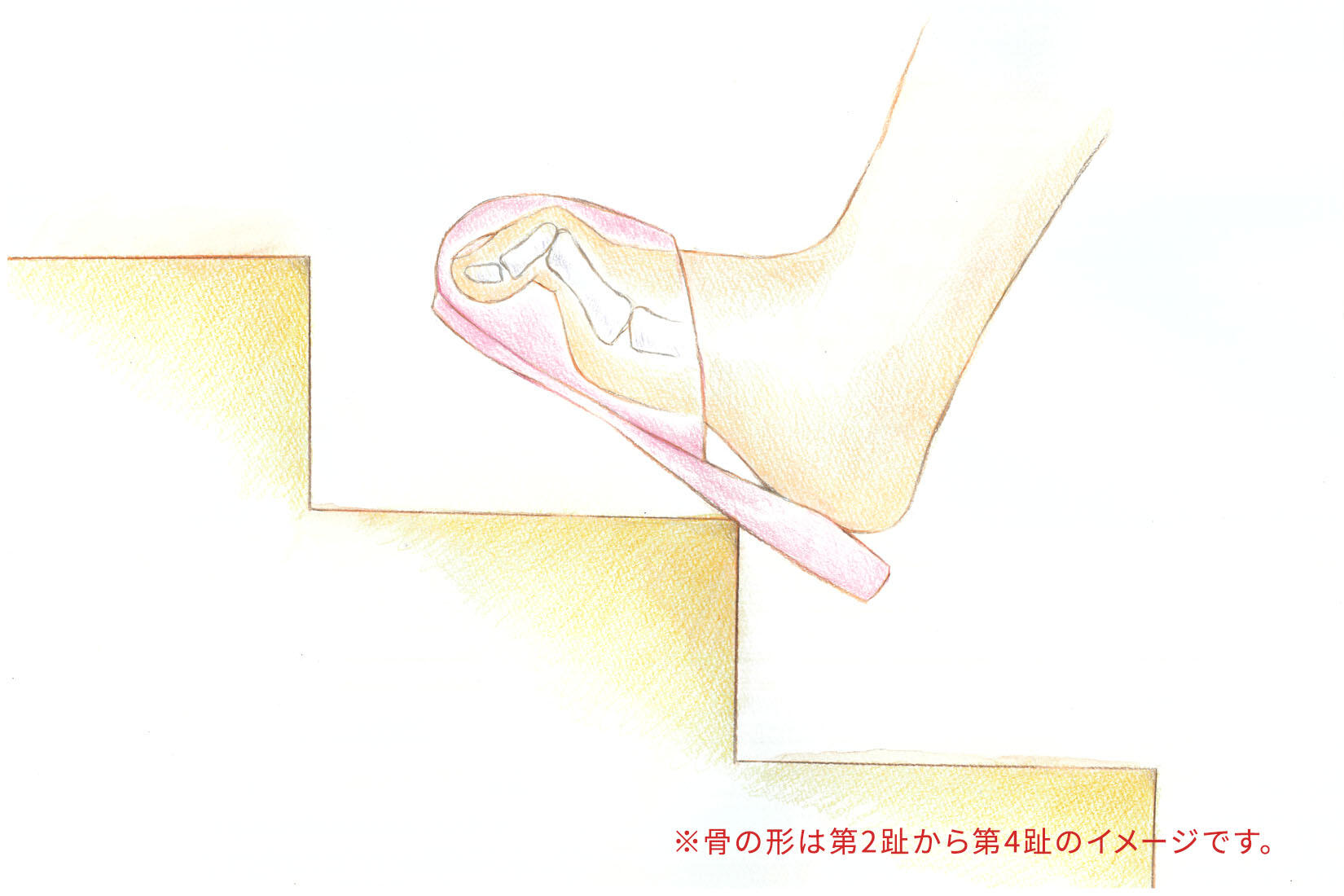

靴の中敷きの役割の2つ目は、足元の不安定性を軽減することです。足の裏は凹凸を有した形状をしているので、平らな靴底では接地面が少なく、バランスが不安定になる場合があります。

そこで、足のアーチ形状に沿った中敷きを使用すると、足裏の接地面積が増え、足裏全体で身体を支えられるようになります。

また、足の骨格がゆがんでいると、姿勢が崩れたり歩き方にもよくない影響を及ぼします。

不自然な歩き方が続き、習慣になってしまうと、膝や腰にも負担がかかってしまいます。

そこで、中敷きを使って足の骨格バランスを整え、不自然な歩き方を改善することにつなげます。足元の不安定性が軽減することで体幹が安定し、転びにくくなる効果も期待できます。

スポーツシューズの機能を強化する

靴の中敷きの役割の3つ目は、スポーツシューズの機能を強化することです。スポーツシューズの機能を最大限に発揮するためには、足とシューズのフィット感が重要です。

中敷きを使ってシューズと足の間のフィット感が増すことでパフォーマンスの向上につながります。特に、アーチサポート機能付きの中敷きなら、足首や膝への負担を和らげ、怪我の予防にも役立ちますよ。

靴の中敷きの選び方

中敷きにはさまざまな種類があるため、どう選ぶか迷ってしまうこともあるでしょう。靴の中敷きを選ぶときには、以下2つの選び方があります。

- 目的や症状にあわせて選ぶ

- 靴の種類にあわせて選ぶ

それぞれ、詳しく解説します。

目的や症状にあわせて選ぶ

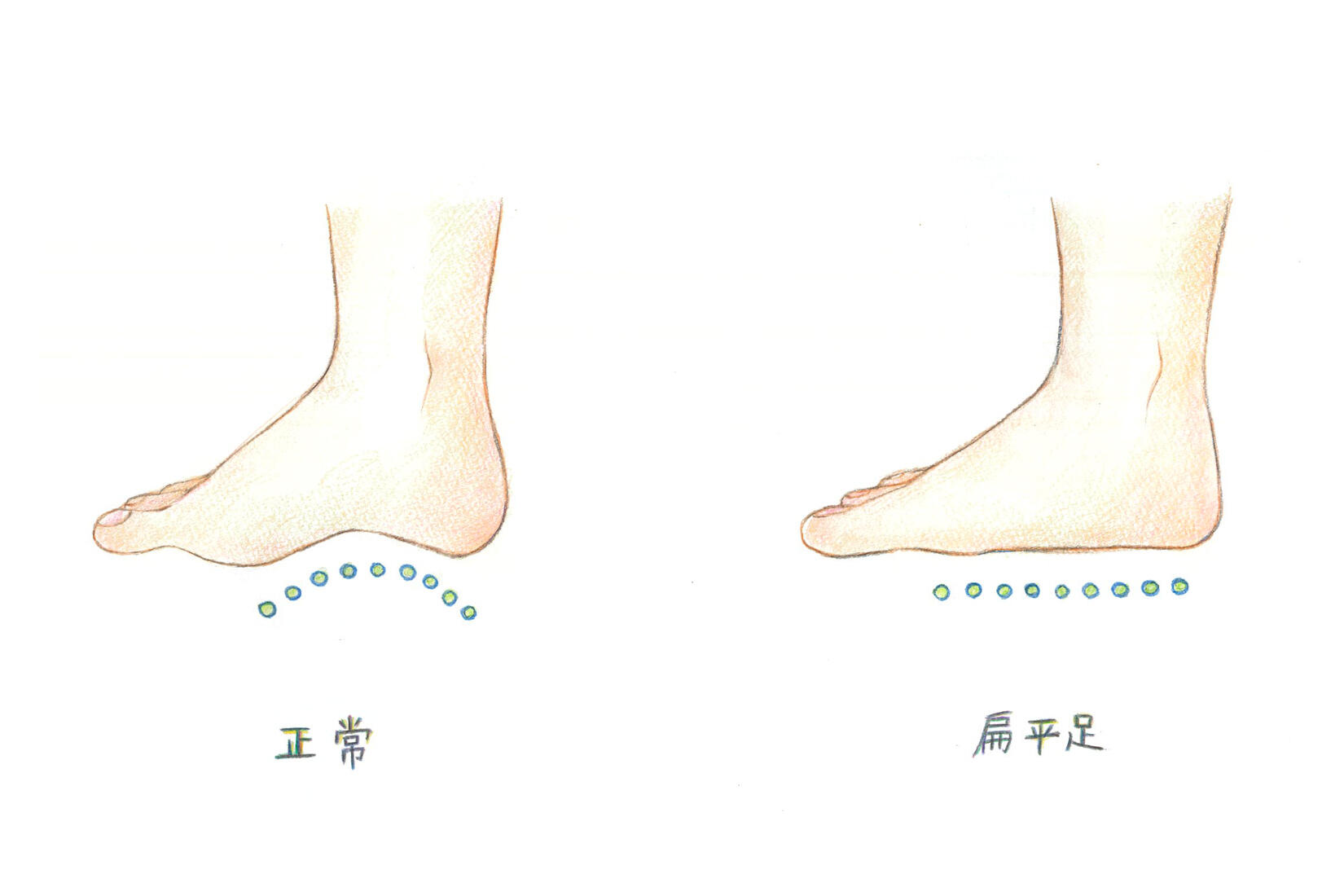

中敷きを選ぶときには、目的や症状に合ったものを選びましょう。例えば、扁平足の方には足のアーチをサポートするタイプがおすすめです。土踏まずのアーチを支え、足の疲れや痛みを軽減する効果が見込めます。

長時間歩くと足が痛くなる場合には、衝撃吸収タイプの中敷きが有効です。歩行時の衝撃を和らげ、足に負担がかかりにくくなります。

また、足の臭いが気になる場合は、消臭効果のある中敷きを選ぶとよいでしょう。

靴の種類にあわせて選ぶ

中敷きを選ぶときには、着用する靴の種類に合わせましょう。例えば、革靴にはフィット感とクッション性があり、通気性や速乾性の高い中敷きが向いています。

一方で、スニーカーは、アーチサポートや衝撃緩和機能のある中敷きを使うと、歩き心地がよくなります。

ヒールやパンプス用の中敷きは、前滑り防止とクッション性の高い中敷きを選びましょう。

通気性のよくないブーツには、防臭・抗菌タイプが効果的です。

ランニングシューズには、走行時の足の負担を軽減するために、足の形に合った中敷きを選びましょう。

靴の中敷きの洗い方

靴の中敷きは種類によって、洗えるものと洗えないものがあります。まず説明書を確認しましょう。

洗える中敷きの場合、商品によっても違いますが、手洗いをおすすめします。

手洗いの場合

手洗いの場合は、以下のステップで中敷きを洗っていきます。

- ぬるま湯の準備

- 中敷きの浸し

- ブラシでの洗浄

- すすぎ

- 水分の拭き取り

- 乾燥

それぞれの工程を解説していきます。

ぬるま湯の準備

ボウルにぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かします。

中敷きの浸し

中敷きをぬるま湯に浸し、ゴミを浮かせましょう。

ブラシでの洗浄

使い古しの歯ブラシや靴用のブラシで、優しく汚れをこすり洗いします。

すすぎ

洗剤が残らないように、ぬるま湯でしっかりすすぎます。

水分の拭き取り

タオルで中敷きの水分を拭き取ります。

乾燥

風通しの良い日陰で乾かしましょう。直射日光は素材の劣化を早めるため避けることをおすすめします。

靴の中敷きの交換目安

靴の中敷きは、使用頻度に応じて交換しましょう。毎日使っている人は、中敷きが摩耗しやすいため、厚みが減ってきたり、擦れた場所が出てきたら交換をおすすめします。

使う頻度によっても摩耗の程度が異なるため、定期的にチェックしましょう。

まとめ

中敷きは、足裏の疲労や痛みを軽減し、足元の安定を増す役割を担っています。革靴・スニーカー・ヒールなどの靴に合わせて選ぶほか、通気性や速乾性、衝撃の吸収性など、機能や目的で選ぶのもおすすめです。

また、中敷きとともに、科学的エビデンスのあるケアソクの五本指ソックス〈ととのえる〉を併用すると、足元がさらに安定します。アーチサポート機能とかかとクッションが足元のトラブル解消に役立ちます。日々の生活を快適に過ごすためにも、ぜひケアソクの〈ととのえる〉を試してみてください。

●ビジネスシーンにも。五本指靴下に見えない「インナー5本指」靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら