脚のむくみ解消!3つのマッサージと解消のコツを専門家が解説

ヒールを履いて歩いた日、夕方になると脚がむくんでつらくなることはありませんか。

「脚のむくみを解消するマッサージ法は?」「むくみを解消するにはどうすればいいの?」こんな疑問を持つ人もいるでしょう。脚のむくみはそのまま放置せずに、自宅でマッサージするのがおすすめです。

そこで今回は、むくみを解消させる3つのマッサージ法と、日常生活のコツを解説します。脚のむくみをすっきりさせたい人は、ぜひご覧ください。

マッサージする前の知識!むくみ解消はなぜ必要?

そもそも、むくみはどういったもので、なぜ放置してはいけないのでしょうか。ここでは、以下の3つの観点から、むくみについて解説していきます。

- むくみとは

- むくみはなぜ起こる

- むくみを放置するとどうなる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

むくみとは

むくみとは、何らかの要因により皮下組織に余分な水分が留まっている状態を指します。すねのあたりを、10秒程度、指や手で押してみてください。

凹んで元に戻りにくいときには、足がむくんでいる可能性があります。また、靴下の口ゴムなどの跡がはっきり残ってしまうのも、むくみの現れだと言えます。

一晩眠ってむくみが解消する場合には特に問題ありませんが、慢性的なむくみには潜在的な病気が関与している場合も少なくありません。

もし不安を感じる場合には、かかりつけの医師や地域の医療機関を受診することをおすすめします。

むくみはなぜ起こる

むくみは、新陳代謝や血流の悪化などが原因で起こると考えられています。例えば、塩分や水分のとりすぎや睡眠不足、お酒の飲み過ぎなどで発生します。

また、長時間同じ姿勢でいることにより、血液やリンパ液の流れが悪くなり、脚のむくみが起こることも少なくありません。そして、体の冷えや加齢にも深く関わっているため、改善するには日常生活での工夫が必要です。

むくみを放置するとどうなる

前述した通り、むくみは血行不良や新陳代謝の低下と関わっているため、放置していると歩きにくさや体のだるさにもつながってしまうため、注意が必要です。足がだるく重い、疲れやすいなどの不調を感じる人も少なくありません。

たかがむくみと甘く見ずに、早めに対処しておくことをおすすめします。

むくみ解消マッサージ3選

では、具体的にどのようなマッサージを行うのがよいのでしょうか。ここでは、以下の3つのマッサージを紹介します。

- 鼠蹊部(そけいぶ)マッサージ

- ふくらはぎのマッサージ

- 足首マッサージ

それぞれのマッサージの手順を、詳しく見ていきましょう。

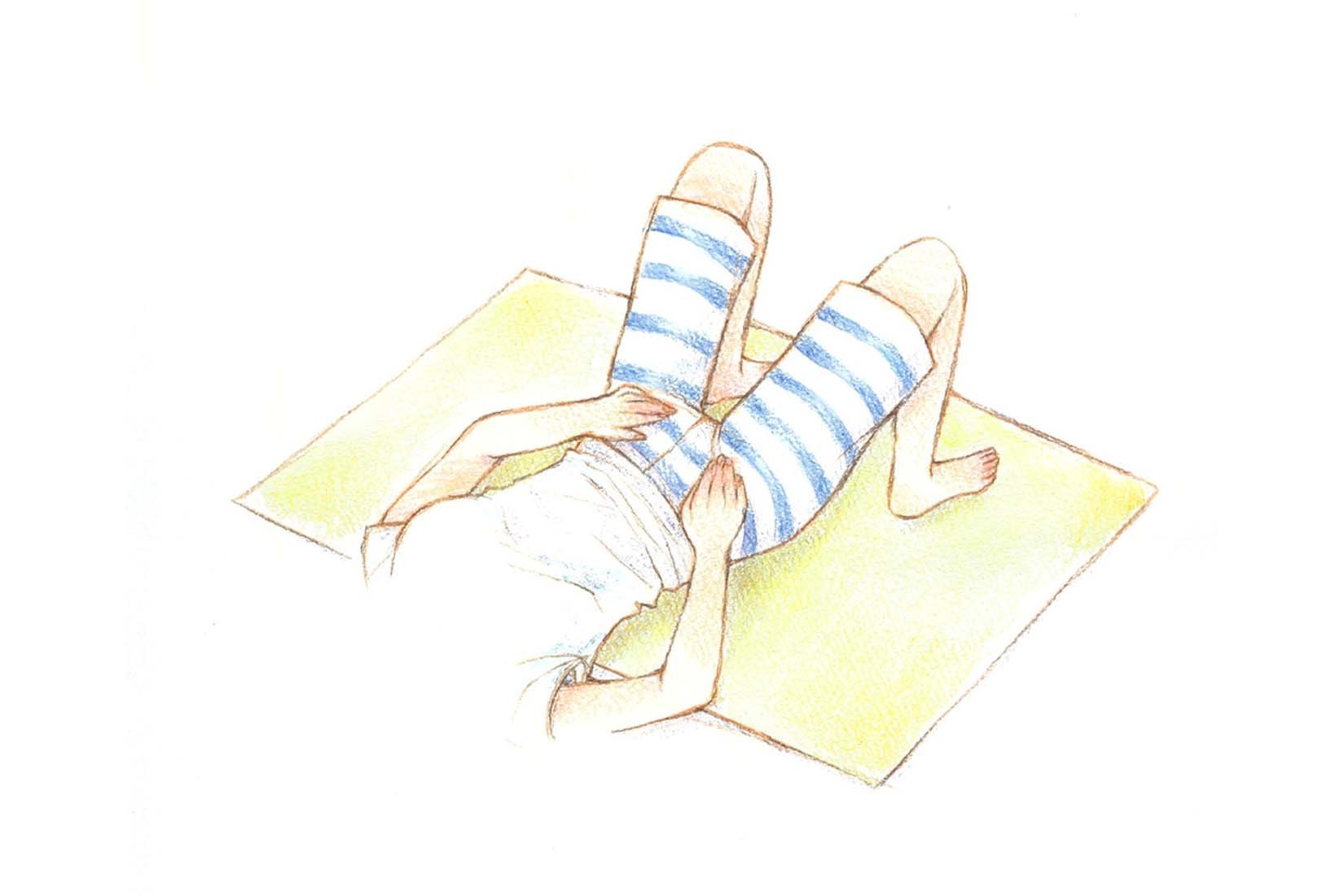

鼠蹊部マッサージ

脚の付け根部分には、鼠蹊部のリンパ節があります。リンパの流れが良くなると、脚や下腹部のむくみが解消される効果が期待できますよ。

【脚の付け根・鼠蹊部のマッサージ】

- 仰向けに寝て、ひざを曲げる

- 4本の指を使って、外側から内側に向けて鼠蹊部を軽く押す

- 1か所につき5秒間、ゆっくりと圧をかける

- 外側から内側に向けて、4本の指で5回さする

鼠蹊部のマッサージは、お風呂上りなど体があたたまったタイミングで行うと効果的です。温かいお湯につかることで筋肉が緩みリンパが流れやすくなるため、マッサージの効果が高まりますよ。

ふくらはぎのマッサージ

ふくらはぎは、足の中でも疲れが溜まりやすいポイントです。しっかりとマッサージでほぐしていきましょう。力を入れすぎないように調整しながら、丁寧にマッサージしていきましょう。

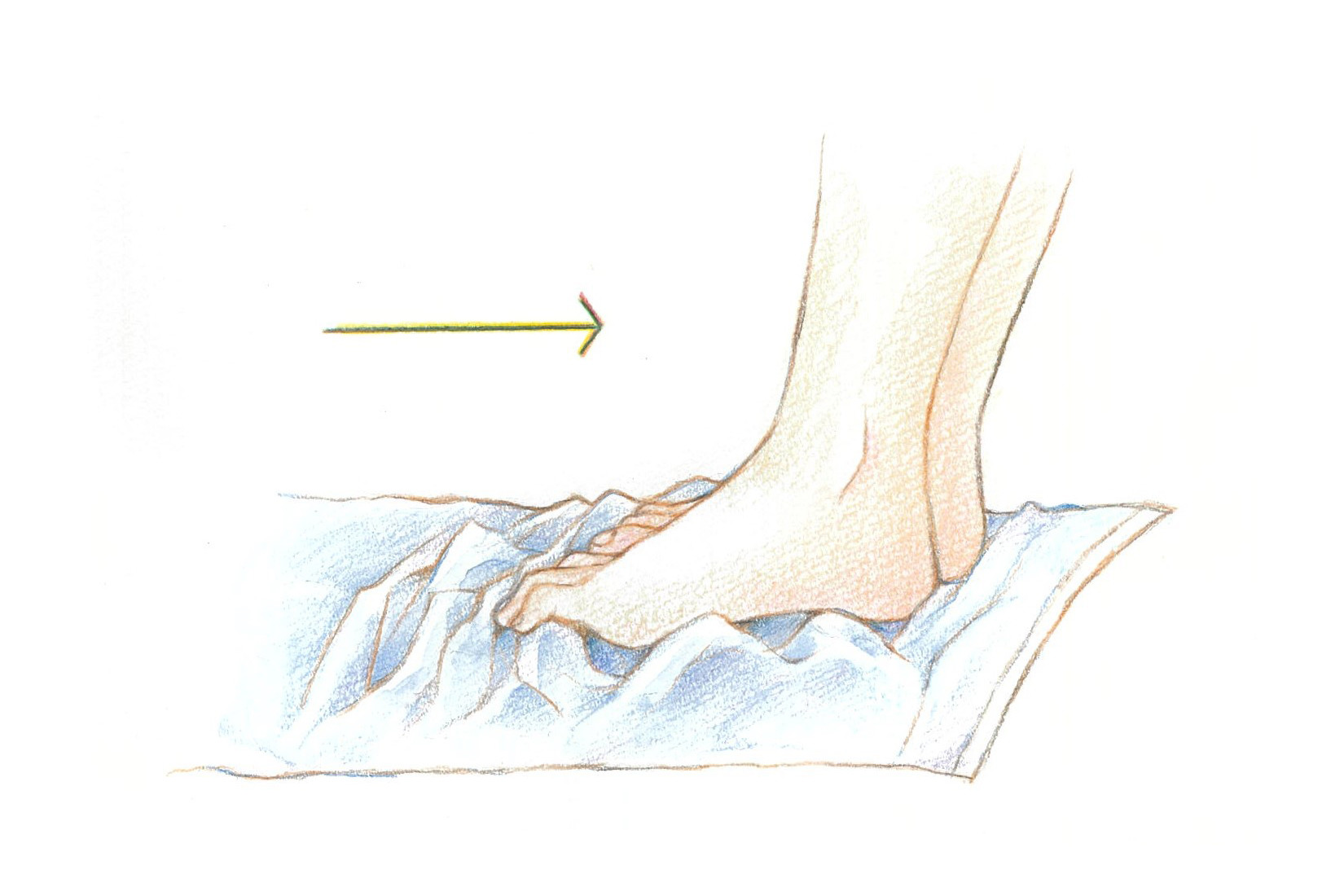

【ふくらはぎのマッサージ】

- 足首の下のくぼみのある場所を押す

- 下から上に向かってふくらはぎを押し上げるようにマッサージする

- 軽く握りこぶしを使ってほぐす

- ひざ裏のくぼみを刺激する

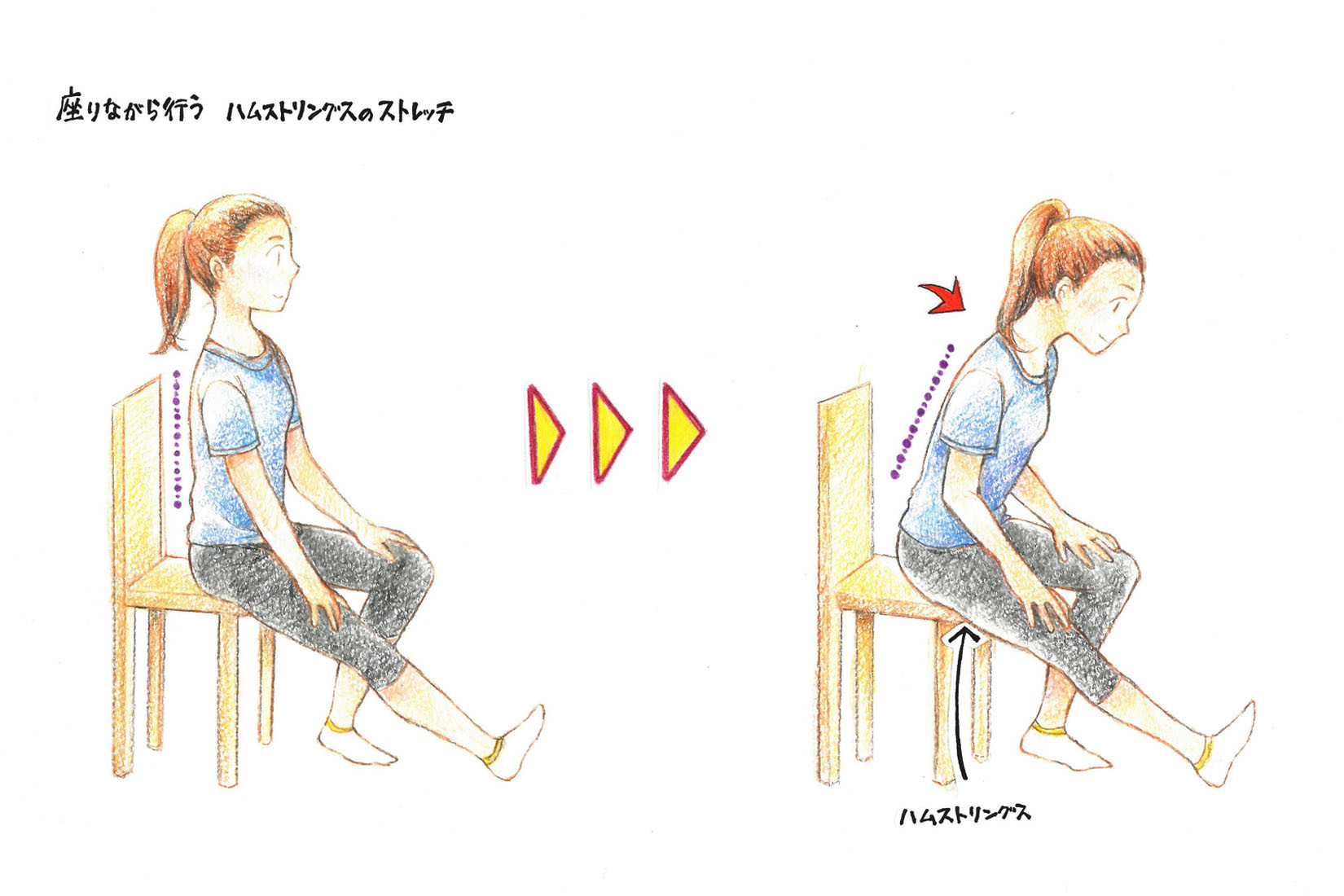

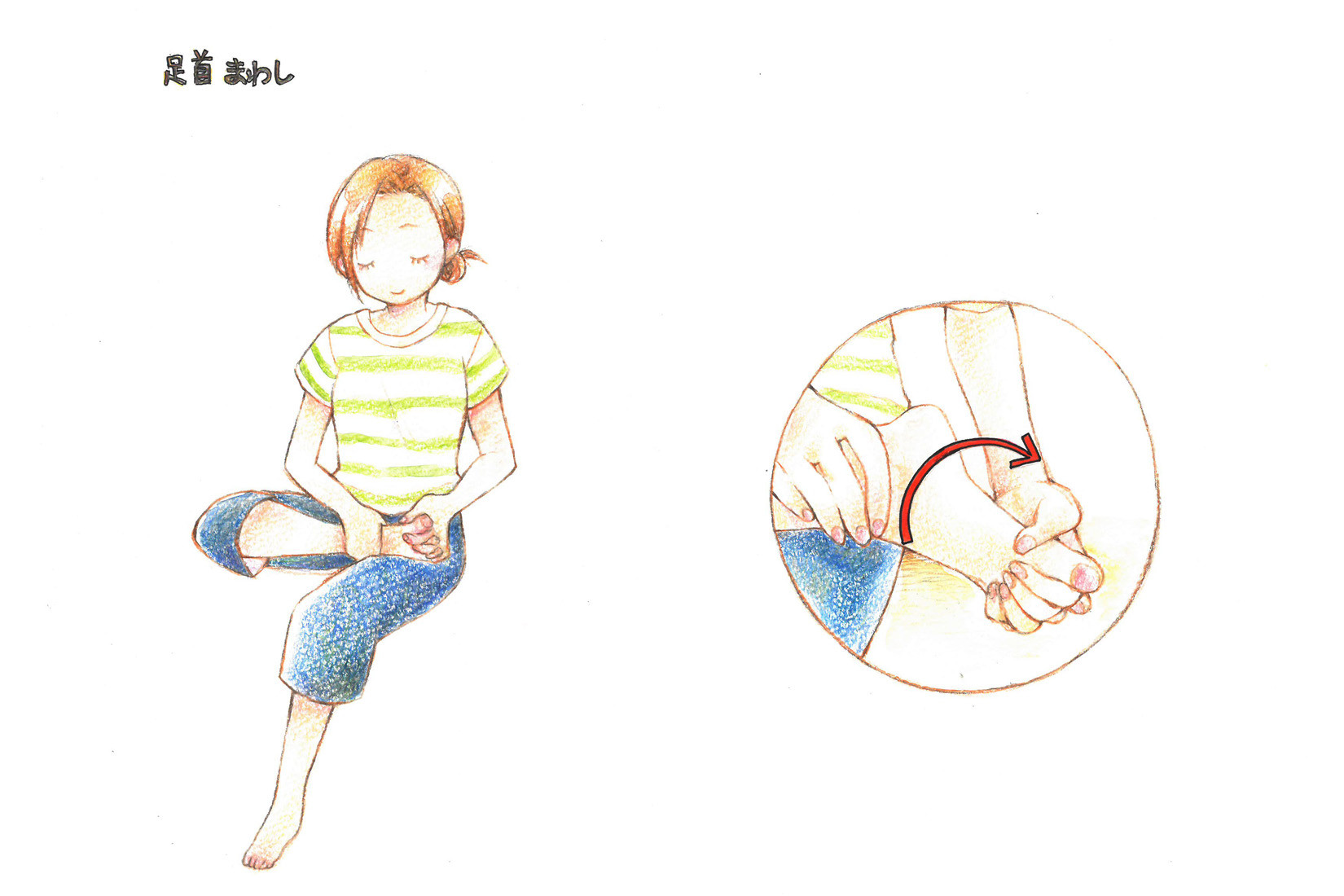

足首マッサージ

足のむくみを解消するには、足首のマッサージもおすすめです。リンパ液の流れを促すことで、たまった水分や老廃物が排出され、むくみが緩和されやすくなりますよ。

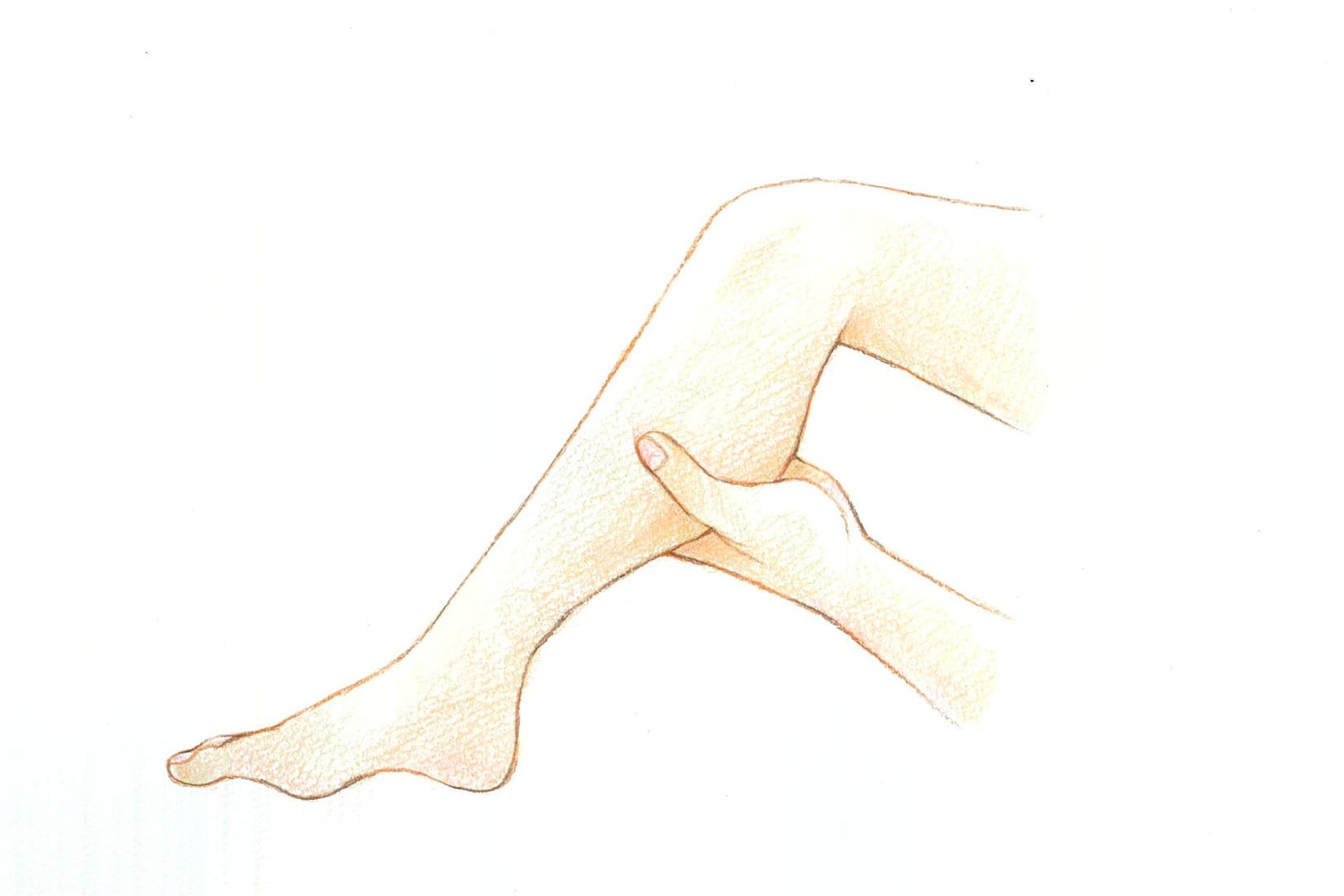

【足裏と足首のストレッチ】

- 左足を右足の太もも辺りに乗せる

- 足指を1本ずつ前後に広げる

- 足指を1本ずつ左右に大きく広げる

- 足裏を握りこぶしでポンポンと叩く

- 右手で右足首をしっかりと掴んで支え、左手の指を右足の指の間に深く入れる

- 足首を大きく回す

片足につき20回ずつ、ゆっくりと回しましょう。足指が硬くなっていると、最初は難しく感じることもあるかもしれません。続けていくことで柔軟性が高まり、回しやすくなるはずです。

この足首のストレッチは、特に足や足先が冷えやすい方におすすめです。ストレッチを行うと血液が循環しやすくなり、腰痛や肩こりを和らげる効果も期待できますよ。

マッサージの効果を高める!むくみ解消につながる生活習慣

せっかくマッサージをするなら、効果を高めたいと思う人は多いでしょう。ここでは、マッサージとあわせておすすめする、むくみ解消につながる生活習慣を5つ紹介します。

- 同じ姿勢を続けない

- お酒や塩分を控えめにする

- 体の冷えに注意する

- 寝るときに足を高くする

- 五本指靴下を履く

それぞれについて、詳しく解説していきます。

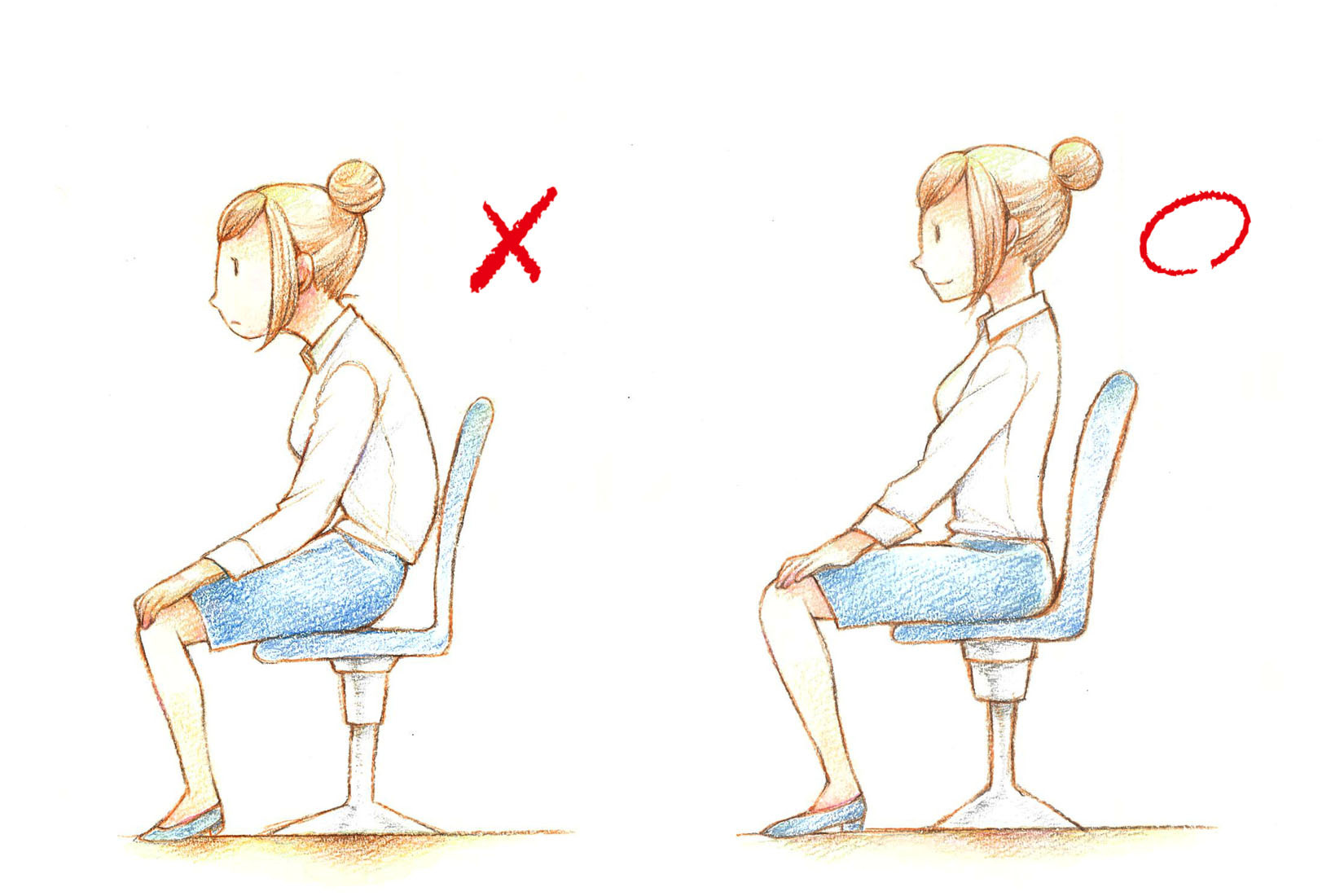

同じ姿勢を続けない

足をむくみにくくするには、同じ姿勢を続けないようにしましょう。立ちっぱなし、座りっぱなしが続く人は、注意が必要です。

ふくらはぎは筋ポンプとも呼ばれ、血液を上に押し上げる役割があります。立ち仕事や座り仕事など、同じ体勢を続けていると筋ポンプが働きにくくなり、足がむくみやすくなってしまいます。

また、運動能力が低下した場合や筋肉量が減少した場合も、むくみが生じやすいと言われます。普段の生活の中で、エスカレーターを使わずに階段を使う、ウォーキングを習慣づけるなど、運動量を増やすのもおすすめです。

お酒や塩分を控えめにする

足のむくみを改善するには、お酒は控えめにしましょう。アルコールを摂取すると、利尿効果により排尿回数が増え、脱水状態になってしまう可能性があります。

その結果、血管内の水分量が減少し、口が乾きやすいと感じることがあります。そこで再び水分を摂るためにアルコールを摂取したくなってしまうのです。この繰り返しによって体の中の水分のバランスが乱れ、むくみを引き起こしやすくなってしまいます。

また、おつまみなどで過剰な塩分を摂取してしまうこともむくみの原因となります。むくみで悩んでいるときには、お酒を飲む量を減らしたり、お酒を飲む頻度を少なくしてみると良いでしょう。

体の冷えに注意する

むくみで悩んでいる人は、体の冷えにも注意しましょう。体が冷えると血液の循環が低下し、体内の水分が滞りやすくなってしまいます。

また、足首周辺が冷えると、ふくらはぎの筋肉が硬くなり、静脈ポンプの働きが鈍くなってしまうことがあります。すると、下半身のむくみの要因となることがあるため注意が必要です。

毎日シャワーだけで済ませずに入浴する、体を冷やさないようにあたたかい服装を心がけるなど、冷え対策を行いましょう。

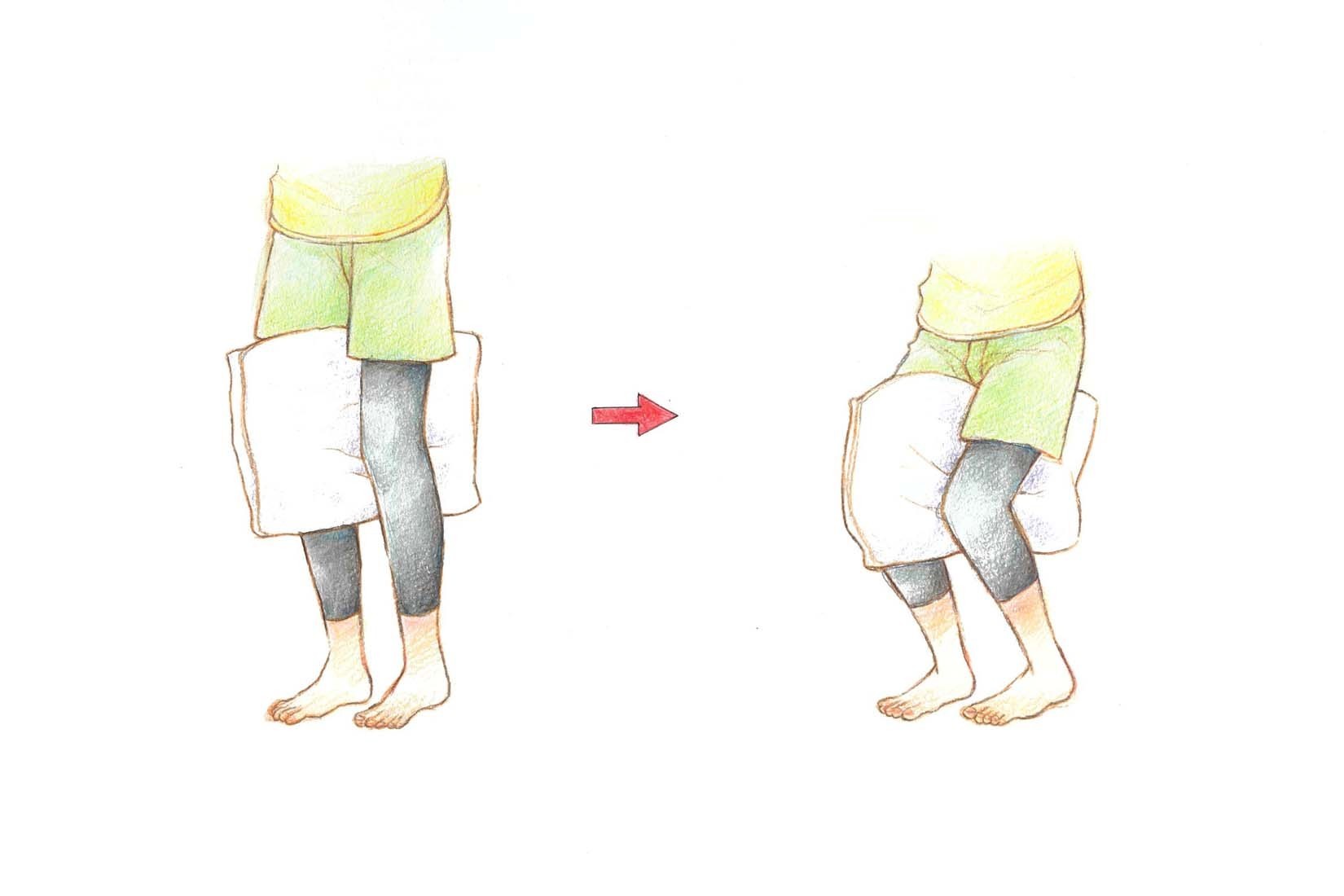

寝るときに足を高くする

足のむくみを解消するには、足を高くして寝る方法も有効です。足のむくみは、通常、血液やリンパ液の流れが悪く、足に溜まってしまうことによって起こります。

足枕を使用して足を高くすると、血液やリンパ液が心臓へと流れやすくなりますよ。足を高くして寝るときのポイントを紹介します。

【足を高くして寝るポイント】

- 仰向けの姿勢で寝る

- 床(布団)から約10~15cm程度上がるくらいの枕やクッションを使用する

- 膝から足先までを乗せる

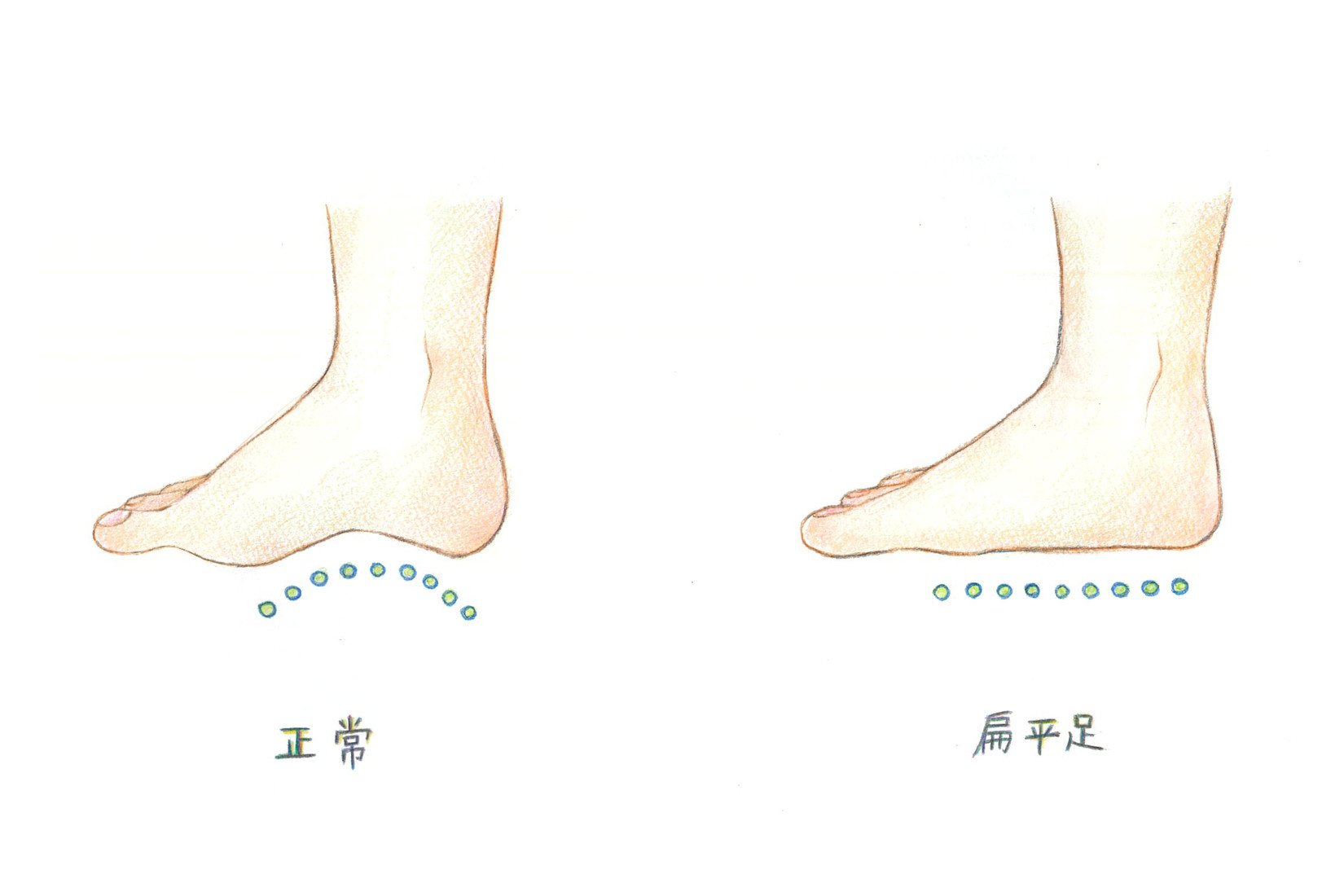

五本指靴下を履く

足のむくみを緩和するには、五本指靴下を履くのもおすすめです。五本指靴下は、指が個別に分かれているため、足指が動かしやすく、しっかり足指を使って歩くことで血行促進にも役立ちます。

また、足が冷えやすい人にも五本指靴下はおすすめです。足が冷える原因の1つに、足の汗が冷えることがあります。五本指靴下は足指と足指の間に生地があるため、足にかいた汗を吸収しやすいという特徴があります。

足の冷えが緩和され血行促進やむくみの解消にも役立つため、毎日履く靴下を、五本指靴下に替えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、むくみを解消させる3つのマッサージ法と、日常生活のコツを解説しました。マッサージにより血液循環を良くすることはは、むくみ解消には重要なステップです。また、生活習慣の改善も効果が見込めます。あなたの足の健康につなげられるよう、ぜひ今日からマッサージを実践してみてください。

また、ケアソク〈ととのえる〉は科学的エビデンスのある五本指靴下です。足のむくみ解消のためにも、五本指靴下をぜひ試してみてください。

●ビジネスシーンにも。五本指靴下に見えない「インナー5本指」靴下

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら