靴擦れが起こるのはなぜ?いざというときの対処法と予防法

普段より長い距離を歩いた日に、靴擦れになった経験がある人は多いでしょう。特に思い当たる理由がないのに靴擦れが頻繁に起こると、お出かけも楽しめなくなってしまいます。

「そもそも、靴擦れが起こってしまうのはなぜ?」「応急処置はどうすればいいの?」という疑問はありませんか。

本記事では、靴擦れの原因と応急処置法を詳しく解説していきます。靴擦れを起こさないための予防法も紹介していくので、靴擦れがよく起きやすいという人はぜひご覧ください。

靴擦れが起こる原因

靴擦れが起こる原因には、以下の4つがあります。

- 靴が足にあっていない

- 硬い靴を履いている

- 新しい靴が足に馴染んでいない

- 歩き方が影響している

それぞれの原因について、詳しく解説します。

靴が足にあっていない

靴擦れが起こる原因の1つ目は、靴が足にあっていないことです。靴と足の間に隙間があると、摩擦の刺激が繰り返し起こり、皮膚が水膨れをつくります。これが、靴擦れです。

特に、靴が足のサイズに合っていない場合によく発生します。大きすぎる靴は足が靴の中で滑ってしまうことで、小さすぎる靴は圧迫される部分に、それぞれ靴擦れが起こりやすくなります。

どちらも歩くたびに不要な摩擦が起こってしまうため注意が必要です。靴を選ぶときにはデザインや形の好みだけでなく、足の形にあったものを選びましょう。

足にぴったり合った靴を選ぶことで、靴擦れが起こるリスクを軽減できます。

硬い靴を履いている

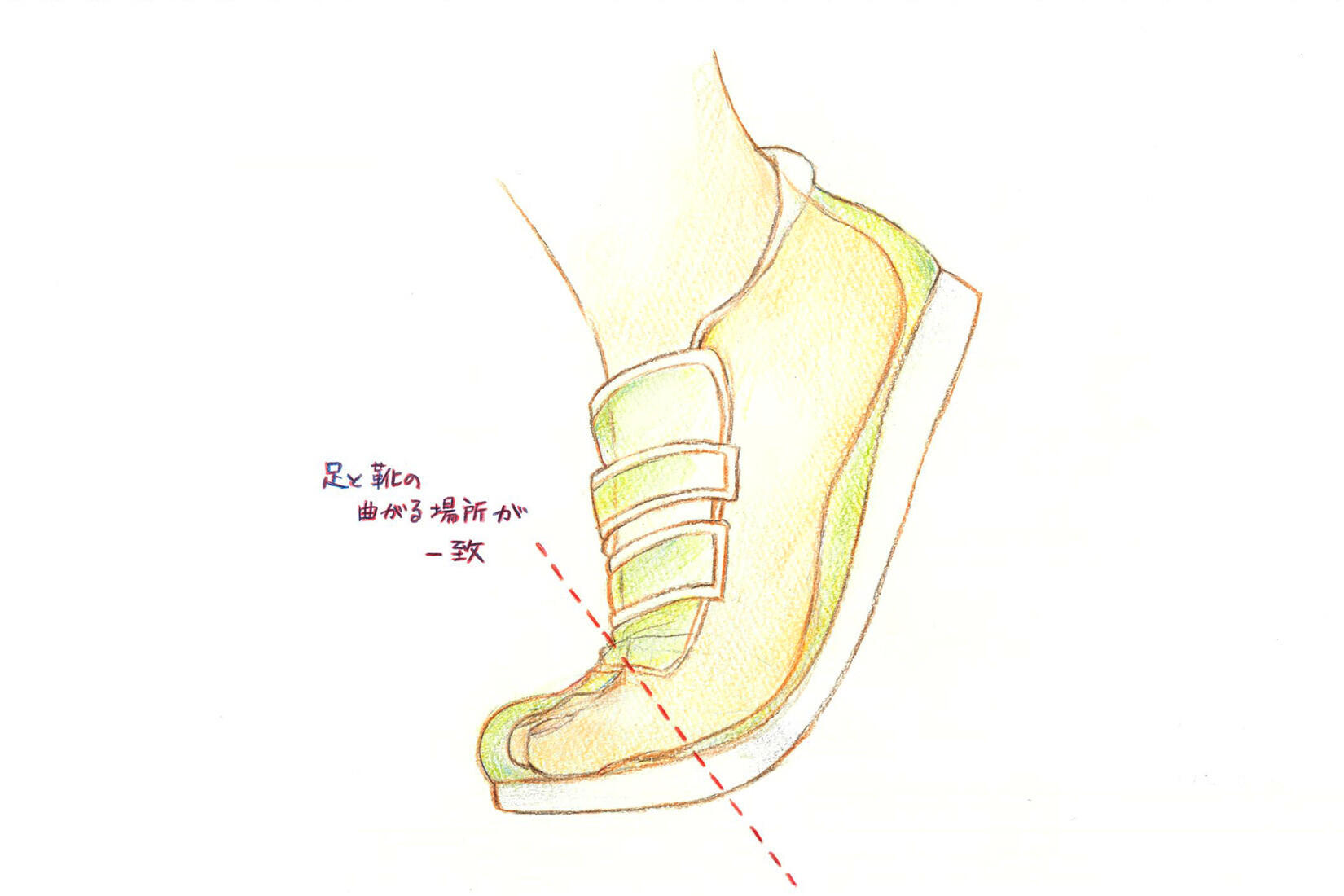

靴擦れが起こる原因の2つ目は、硬い靴を履いていることです。歩行時、靴底が硬いと足を踏み返した際に靴がしならず、かかとが浮いてしまうことで摩擦が生じます。

また、足指や前足部においても足の動きに靴が馴染まないため、靴に当たる部分に摩擦が起こります。

新しい靴を選ぶときや長時間履く靴を選ぶときには、素材が硬すぎず、靴底は踏み返しがしやすく、足にフィットする靴を選ぶことをおすすめします。また、硬い靴を履くときには、靴下を履くのも有効です。

足を踏み返したときに足の動きに靴が沿うのが理想的

新しい靴が足に馴染んでいない

靴擦れが起こる原因の3つ目は、新しい靴が足に馴染んでいないことです。革靴など硬い素材の新しい靴は、足に馴染むまで時間がかかり、不快感を覚えることがあります。

新しい靴を履くときには、いきなり長時間履くのではなく、短時間にして徐々に靴に足を馴染ませましょう。しかし、何回履いても靴擦れが起こる場合は、その靴が足の形にあっていない可能性が高いでしょう。

歩き方が影響している

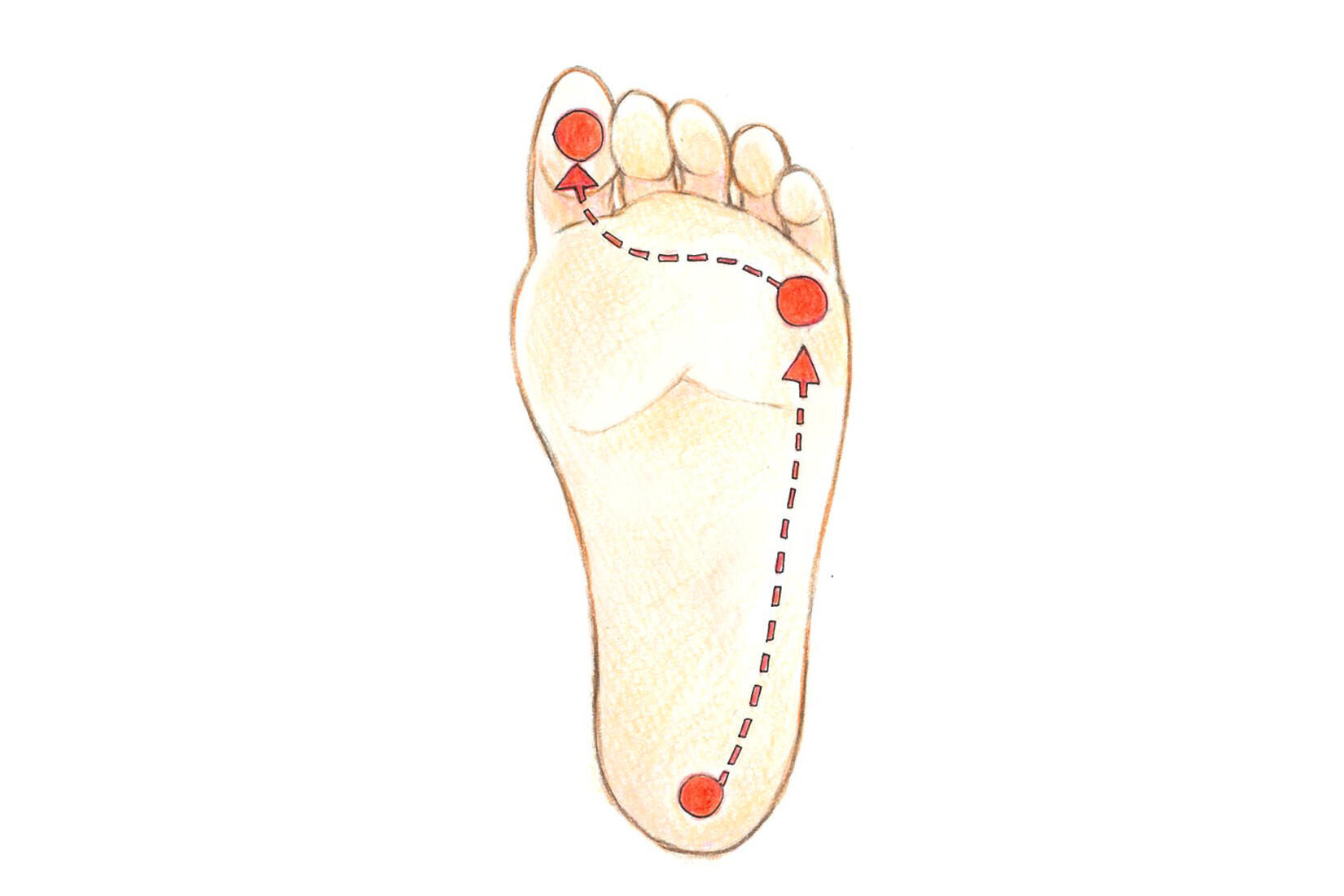

靴擦れが起こる原因の4つ目として、歩き方が影響していることが考えられます。正しい歩き方ができていないと体重が偏って、かかとや指の付け根など特定の場所に圧力や摩擦がかかり、靴擦れが起こることがあります。

歩行時、まずかかとから着地し、足の外側に体重をかけ、親指から抜けるように歩くのが理想的な体重移動です(あおり運動)。正しい歩き方を意識することが靴擦れを予防し、足の健康を守ることにもつながります。

靴擦れの応急処置

靴擦れになってしまったときには、以下2つの応急処置方法があります。

- 絆創膏を貼る

- 靴下を履く(裸足やストッキングなどの場合)

もし、仕事や旅行、お出かけなどで、新しい靴や硬い靴で長時間歩く予定がある場合には、絆創膏や靴下をバッグの中に入れておくとよいかもしれません。それぞれの方法を、詳しく見ていきましょう。

絆創膏を貼る

靴擦れが起こったときには、応急処置として絆創膏を貼りましょう。摩擦から肌を守り、傷を悪化させないようにするためです。絆創膏は、ドラッグストアやコンビニなどでも購入できるため、手軽に試せる方法です。

水膨れの痛みをやわらげたり、傷を広げたりしないためにも、絆創膏は有効です。絆創膏は、足のどの部分にもフィットするようさまざまなサイズや形状のもの、クッション付きの靴擦れ専用の絆創膏なども市販されています。

絆創膏を貼る前に、一度石鹸で傷口を洗って患部を清潔に保ちましょう。傷口が隠れるくらい大きな絆創膏を使うのがおすすめです。

靴下を履く

ストッキングやタイツの着用時に起きてしまった靴擦れの応急処置には、靴下を履くのも有効です。靴下を履くことで靴と足の間の緩衝材になります。パンプス用の薄手のソックスもいいでしょう。靴下の場合も、履く前に傷口を洗って清潔に保ち、絆創膏を貼ってから靴下を履くことをおすすめします。

靴擦れのケアをするときの注意点

靴擦れのケアをするときの注意点には、以下の2つがあります。

- 傷ができたらよく洗う

- 水膨れは潰さない

それぞれの注意点を、詳しく見ていきましょう。

傷ができたらよく洗う

水膨れが破れて出血している場合、傷口を清潔にすることが重要です。まず、傷口を水で優しく洗い、汚れを取り除きます。傷に細菌が入ることを防ぎ、化膿するリスクを減らすためです。

洗った後は、清潔なタオルやガーゼで水分を優しく拭き取ります。そのあと、絆創膏やガーゼを貼りましょう。傷口に汚れがついたまま絆創膏を貼ると、傷が悪化する恐れがあるためです。

水膨れは潰さない

靴擦れが原因で水膨れができた場合は、無理に潰さずそのままにしておきましょう。水膨れは皮膚を保護するために自然に作られるもので、通常は1〜2週間で治ります。

水膨れを潰すと傷口が露出し、感染症のリスクが高まってしまいます。症状が長引く場合や頻繁に再発する場合は、皮膚科の受診を検討しましょう。

靴擦れの予防法

旅行やお出掛けで新しい靴を履く予定があるときには、靴擦れが起こるのではないかと不安に思うこともあるでしょう。ここでは、靴擦れの予防法として、以下の4つを紹介します。

- 靴擦れ防止パッドを貼る

- 靴が馴染むまで少しずつ履く

- あらかじめ絆創膏を貼っておく

- 靴下を履く

それぞれの方法を、詳しく見ていきましょう。

靴擦れ防止パッドを貼る

靴擦れの予防法の1つ目は、靴擦れ防止パッドを貼ることです。靴が大きすぎる場合には、インソール(中敷き)や靴擦れ防止用パッドをつけることで、靴と足の隙間がなくなり、靴擦れが起こりにくくなります。

また、足元が安定する効果も見込めます。インソールやパッドは取り付けが簡単で、さまざまな靴に対応する製品が多く販売されています。

また、つま先用やかかと用、指の付け根用など種類も豊富にあるため、自分が靴擦れを起こしやすいパーツの製品を選ぶことも可能です。

パンプス用などは、肌の色にあったものや透明で目立ちにくいものもあるため、あらかじめ購入してバッグの中に入れておくと安心ですよ。

靴が馴染むまで少しずつ履く

靴擦れの予防法の2つ目は、靴が馴染むまで少しずつ履くことです。新しく靴を買ったら、最初の数週間は、散歩や買い物の行き帰りなどで履き、靴を少しずつ足に馴染ませましょう。

始めは1日10分程度からスタートし、徐々に履く時間を延ばして、靴を足の形に馴染ませていきます。

硬い革靴は馴染むまでに1ヶ月程度かかることがありますが、素材によっては、数日で馴染むこともあります。少しずつ履いていくことで、靴と足の相性を見極めることもできるでしょう。

あらかじめ絆創膏を貼っておく

靴擦れの予防法の3つ目は、あらかじめ絆創膏を貼っておくことです。いつも靴擦れを起こす場所が決まっている人は、その部位に絆創膏を貼っておきましょう。

絆創膏を選ぶときには、肌にフィットしやすく十分な粘着力があり、動いても剥がれにくいタイプをおすすめします。

クッション付きの靴擦れ専用の絆創膏や、かかと専用の絆創膏を用意しておくとよいでしょう。

靴下を履く

靴擦れの予防法の4つ目は、靴下を履くことです。靴下が足と靴の間の緩衝材となり、直接摩擦を起こりにくくするためです。

靴下の素材は、通気性が良く湿気を吸収しやすい素材、コットンやメリノウールなどがおすすめです。また、靴下の大きさは足にぴったり合うものを選ぶのがポイントです。

また、タイツやストッキングを履いていると足が靴の中で前滑りすることがありますが、多少厚みのある靴下であれば滑りにくくなるでしょう。

まとめ

靴擦れは靴と足の摩擦によって起こります。主な原因は足にあっていない靴を履いていることや、歩き方も影響します。応急処置には絆創膏の使用や靴下の着用が効果的です。

同じ場所に靴擦れが起きやすい人はあらかじめ靴擦れ防止パッドや絆創膏を貼っておくのもおすすめです。

歩き方の気になる人は、5本指ソックスを検討してみませんか?5本指ソックスを履いて足指をしっかり蹴りだすことで、かかと重心を予防し、かかとの負担軽減につながります。

ケアソク〈ととのえる〉は、履くだけで足指が正しい位置に配置され、足元のバランスを整えることを目指したインナー5本指のソックスです。見た目は一般的な先丸靴下なので5本指靴下は苦手という方にもおすすめです。ぜひこの機会に、ケアソク〈ととのえる〉をお試しいただき、他の靴下との違いを実感してみてください。

●縮こまった足指が伸び広がり、正しい歩行姿勢を促す

→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら